JunchanのHealth attitude blogにご訪問ありがとうございます。医療スタッフのメンタルパートナー かたよし純子です♪ 先週は皮膚感覚を中心にまとめていきました。当初、別の臓器・疾患を考えていましたが、今週は、引き続き皮膚にまつわる疾患をまとめていきたいと思います。疾患のうち、皮膚の炎症性疾患を中心に、皮膚に見られるトラブルをまとめていきます。プラスαでは、皮膚がんの原因ともいわれている紫外線の影響、さらに思春期のにきびは、ボディイメージから心身症につながることにもなりかねません。皮膚トラブルの気になる問題をそれぞれまとめていきます

1.皮膚のトラブル皮膚炎を知るためのポイント3つ

1-1 皮膚の炎症とは湿疹を起こした状態

1-2 接触性皮膚炎・かぶれ

1-3 皮膚にみられるさまざまな症状

今日のプラスα

2.光老化といわれる日焼け

3.皮膚の慢性炎症性疾患、気になる「にきび」

生理検査アティテュード®からのメッセージ

・皮膚問題...肌は、女性にとっては悩ましい問題です

1.皮膚のトラブル皮膚炎を知るためのポイント3つ

1-1 皮膚の炎症とは湿疹を起こした状態

皮膚炎とは、皮膚の表層が炎症を起こした状態をいいます。湿疹とも呼ばれ、同義語として使われ、さらに、アトピー性皮膚炎の同義語とされることがあるとされます。

◯皮膚炎とは

皮膚炎とは、いずれもかゆみを伴う赤い発疹を引き起こす様々な病気を総称です。その他、水疱、発赤、腫れを生じ、多くの場合、じくじくしてかさぶたになり、うろこのようなのクズ状となる鱗屑(りんせつ)を生じることがある疾患です。真菌感染症などの皮膚感染症は皮膚炎には分類されません。

◯皮膚炎・湿疹の原因とは

皮膚炎・湿疹は、外部からの刺激と、体質など内面的な要因が相互に影響して起こる炎症性疾患です。

●原因となる外部刺激

日光、温熱、寒冷、乾燥などの物理的刺激、化粧品、洗剤、薬物などの化学的刺激、金属、花粉、ハウスダスト、植物、昆虫などのアレルゲンがあげられます。

●内面的な要因

体質として持つ乾燥肌、皮脂分泌・発汗異常などの皮膚の異常、アレルギー体質、内臓疾患などの全身的異常などがリスク要因とされます。

皮膚炎の原因としてわかっているものとしては、皮膚の乾燥、特定の物質への接触、特定の薬物、静脈瘤、掻きむしる行為などがあげられています。皮膚炎にも様々あり、接触皮膚炎、貨幣状湿疹、うっ滞性皮膚炎、汗疱など、身体の特定部位のみに生じる皮膚炎や、アトピー性皮膚炎や剥脱性皮膚炎などあらゆる部位に生じる皮膚炎もあります。

それらの原因は、さまざまだとされますが、皮膚炎は常に、重度の乾燥、引っ掻き、刺激物、アレルゲンに対する皮膚の反応とされます。一般的に、原因物質は、皮膚と直接接触することや、飲み込みによる場合もあります。いずれの場合でも、持続的に掻くことや、擦ることにより、皮膚の慢性浸潤性変化が生じ、皮膚が厚くなってしまう苔癬化(たいせんか)が起こります。

皮膚の炎症症状は、数時間または1~2日間、物質に対する短期的反応として起きることがあります。

●慢性皮膚炎

慢性皮膚炎は一定期間にわたって持続する炎症症状です。接触皮膚炎、汗疱(かんぽう)いくつかの原因不明の慢性皮膚疾患である可能性があります。手足に生じやすく、その理由として、手は多くの異物と接すること、足は靴下と靴という、温かく湿った状態に置かれるためだとされます。

慢性皮膚としてみられる皮膚症状として、苔癬化と色素沈着があります。炎症が長期間続くことで、色素沈着が進行し、肌が黒ずんで来る状態をいいます。

◯皮膚炎・湿疹の発症は、免疫のメカニズム

外部からのさまざまな刺激により、体内では免疫システム・防衛反応が機能します。刺激された免疫細胞は、白血球を集めるためにさまざまな化学伝達物質を放出し、さらに放出が増大することで、皮膚炎・湿疹の症状が進行し、悪化していくことになります。

刺激された組織の毛細血管が拡張すると皮膚に発赤が生じます。血管透過性が増大することにより、毛細血管から血漿成分が浸出するために、その刺激された部位が腫脹することになります。

◯皮膚炎の症状

おもな症状としてかゆみを伴い、潰瘍・ただれ、鱗屑を生じることもあります。

- 発赤

- 腫れ

- じくじく

- かさぶた

- 鱗屑(うろこ状のくず)

- 水疱(ときおり)

- 皮膚の肥厚

どのようなタイプの慢性皮膚炎でも、皮膚のひび割れや水疱を生じやすく、細菌感染症が生じることがあるとされます。

◯皮膚炎の診断

皮膚炎の診断には、症状、発疹の外観、および発疹が現れた部位に基づき行われます。薬剤服用や塗布の有無、刺激物となるようなものへの接触の確認、アレルギーの有無、感染症の有無などにより判断していきます。

そのほか確定診断として、皮膚テストもしくは血液検査などで診断され、ときに、皮膚生検が行われます。

◯発疹の分類

湿疹とは病態をしめすことばで、湿疹と診断されたときに、発疹が起こっているとされますが、発疹をみても、それが湿疹だとは言えないとされます。湿疹は、統一的な定義化をすることが困難とされます。

●発疹の分類

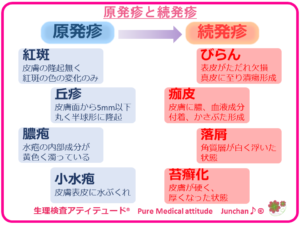

皮膚炎・湿疹で見られる症状は、原発疹と続発疹に分類することができます。最初にできる原発疹と原発疹に続いて経時的にみられる続発疹に分類することができます。

《原発疹》

- 紅斑 :皮膚の盛り上がりが無く、紅斑として色の変化のみ見られる

- 丘疹 :皮膚面から5mm以下で、丸く半球形に盛り上がる

- 小水疱 :皮膚表皮の中に水分がたまり水ぶくれを生じる

- 膿疱(のうほう):水疱の内部成分が、黄色く濁っているもの

《続発疹》

- びらん :赤く表皮がただれ、欠損してしまう。真皮に達すると潰瘍形成とされます

- 痂皮(かひ) :皮膚に膿や血液成分が付着し、かさぶたとなった状態

- 落屑(らくせつ) :角質層が白く浮いてくる状態

- 苔癬化(たいせんか):皮膚が硬く、厚く、ザラザラになった状態

<原発疹と続発疹>

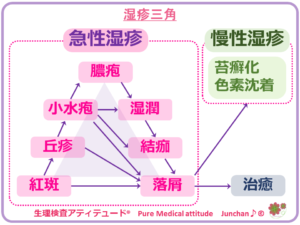

◯湿疹三角とは

湿疹の三角形は、湿疹として生じる外見の変化とされる、紅斑、漿液性丘疹、小水疱、膿疱、びらん、痂皮、落屑、治癒の経過を加えて表現した図で示したものをいいます。

●湿疹の経過

湿疹はさまざまな経過をとりますが、おおよその典型的な経過を示すと…

- 紅斑 :外部刺激を受けた皮膚は、炎症がおこり毛細血管が拡張します。

- 滲出性丘疹:細静脈からの滲出亢進し、皮膚に膨らみ生じる

- 小水泡 :さらに滲出が進んだ状態

- 膿疱 :炎症細胞の量が増加(細菌感染が無くても、炎症細胞の増加で生じる)

- 湿潤(またはびらん):水泡や膿疱が破れる

- 結痂 (けっか) :滲出液がかたまり、瘡蓋状になる

- 落屑 (らくせつ):新陳代謝により治癒 もしくは、苔癬化(たいせんか):リモデリング

湿疹が治癒せずに、皮膚の肥厚、苔癬化を示す、慢性化皮膚炎を呈する部分も加えられています。この図から、湿疹の経過がさまざまなパターンをとることがわかると思います。

<湿疹三角>

1-2 接触性皮膚炎・かぶれ

接触性皮膚炎とは、何らかの刺激物質が皮膚に接触することにより発症する、湿疹性の炎症反応、急性皮膚疾患とされ、かぶれと言われる症状のことです。冒頭でお伝えしたように、湿疹は、皮膚炎とされますが、

◯かぶれとは

接触皮膚炎・かぶれは、皮膚に異物と認識される刺激物質が付着した時に起こります。接触性とアレルギー性とがあり、原因となる物質が皮膚に接触することによって炎症が起こる「接触性」と、特定の物質対してアレルギーを持っている人に起こる「アレルギー性」の2種類です。アレルギー性皮膚炎・アトピー性皮膚炎は、以前のブログにまとめていますのでそちらをご確認ください。

接触性皮膚炎を起こすと、刺激を受けた部分に、境界明瞭な炎症症状を示します。「痛がゆい」など熱感を伴うこともあります。

※過去ブログ「アレルギーの原因と素因」

◯接触性皮膚炎の症状

接触性皮膚炎は、皮膚炎の中でも、典型的な湿疹の症状とされる、水疱・紅斑・丘疹などの経過をたどるとされています。掻痒(かゆみ)を伴う発疹が、原因物質が接触した部分に出現します。赤くぶつぶつした発疹が出現することや、かゆみがなどといった症状がみられます。

一般的な症状には、ヒリヒリ感、赤くなる、ぶつぶつが見られるます。かゆみに対して、引っ掻いてしまうことで、2次的に細菌感染を起こすと、水ぶくれとなり、皮膚がじゅくじゅくしてしまうこともあります。

原因物質の接触した部位以外にも、掻いてしまうことで、湿疹が拡がることがあります。重症化すると、潰瘍を伴う場合もあり、着ている服などで身体の一部が閉鎖されると、汗が原因となり発疹を招くこともあります。

●おもな症状

- 赤くなる

- 皮膚がやや盛り上がり、ブツブツが生じる

- かゆみ、ヒリヒリ感

●重症化した場合の症状

- 膿

- 水疱をつくる

- 2次感染による、ただれ

- 表皮が剥がれ、真皮が漏出、潰瘍形成

◯接触性皮膚炎の原因

接触性皮膚炎の原因は、特定の植物や金属、外用薬、化粧品などでもよく起こります。

紫外線、温熱、寒冷、乾燥などの皮膚への物理的刺激や、洗剤、薬物、化粧品などに含まれる化学物質の刺激 、アレルゲンとなる、金属、花粉、ハウスダスト、漆などの植物、虫、動物の毛や糞などの成分、その他、乾燥肌、皮脂分泌異常、発汗異常、アレルギー体質体質的要因なども影響します。

接触性皮膚炎を分類すると、

●一次刺激性接触皮膚炎 (ICD: Irritant Contact Dermatitis)

刺激の強い物質、植物、ゴム、金像、油、洗剤、石鹸、化粧品など、オムツかぶれは、尿や便が細菌分解され、生じるアンモニアによる刺激です。このような原因物質そのものが、皮膚への接触によって、炎症が誘発されます。物質と接触することですぐに症状が出ることことが特徴です。原因物質の毒性の強さによって、症状の強さが変わり、アレルギーとは無関係な反応のため、誰にでも発症する接触皮膚炎です。

刺激性接触皮膚炎ではなく、皮膚のバリア機能が落ちてしまったことが原因で、かぶれに似た症状が出る場合もあります。

●アレルギー性接触皮膚炎 (ACD:Allergic Contact Dermatitis)

化粧品、外用薬など皮膚につけることで、アレルギー反応を起こす皮膚炎です。原因物質に触れることで、皮膚の炎症細胞が刺激を受けます。炎症細胞が活発に働くことで、湿疹が誘発されます。アレルギー反応のため、わずかな量でも反応することになります。特定の物質に対してアレルギー反応を起こす「抗体」を持っている人だけに起こり接触後、1~2時間経ってから症状が現れるのが特徴です。 ※過去ブログ「アレルギーの原因と素因」

◯接触性皮膚炎の炎症のメカニズム

接触性皮膚炎のメカニズムの概略をまとめておきましょう。

1.皮膚に刺激物が直接触れ、刺激を受ける

皮膚に接触した石鹸、洗剤、強酸性、強アルカリ性などの皮膚を刺激する化学物質、ゴム、植物、金属をはじめ、化粧品や外用薬、など、歯科金属アレルギーの場合、治療した詰め物により慢性的な口内炎の原因にもなります。

2.表皮にある触覚神経が外部刺激に対して危険を認知し、反応する

刺激物資が皮膚表皮に触れると、刺激物から身体を守るために神経が感知する。刺激物質が、皮膚の障害部位より体内に侵入、角化細胞を刺激してサイトカイン、ケモカインなどの炎症の原因となるタンパク質の産生を誘導し、炎症細胞の局所への浸潤を引き起こし炎症が起こると考えられています。

3.血流促進・毛細血管の拡張

神経からの情報により血流促進、毛細血管が拡張します。赤く腫れ、皮膚温度の上昇し、熱感・ほてりとして感じる。

4.血管から血漿成分の浸出、皮膚表面が腫脹する

かゆみとして感じる、皮膚を掻くことで細菌感染を招くと、膿を排出、かぶれを起こす

この過程には、個人の身体状況が、影響します。身体の健康状態、免疫力、皮膚の特性、刺激物の種類によってもさまざまな症状として変化が見られます。

◯その他の皮膚炎

その他のおもな皮膚炎をまとめておきましょう。

- 接触皮膚炎 :接触した部分のみ、あきらかな境界を有する炎症が起こる

- 脂漏性湿疹 :皮脂の分泌異常、ホルモンバランスの崩壊による、頭部や顔面にフケのようなの付着物を伴う。乾燥、低温、紫外線、ストレスなどがリスク因子

- 乳児脂漏性湿疹:生後 2〜3週から出現し乳児期を過ぎると自然に治る。一部アトピー性皮膚炎に移行する

- 皮脂欠乏性湿疹:乾燥肌に多く発症、皮膚表面の皮脂の欠乏、角質がはがれてしまう

- 手湿疹 :石鹸や洗剤などによって起こる湿疹

- おむつ皮膚炎 :乳児、寝たきりの高齢者などオムツ使用による刺激、改善しない場合は、皮膚カンジダ症のこともあり、鑑別が必要

- アトピー性皮膚炎:アトピー性のアレルギー疾患の皮膚症状 ※アレルギーの原因と素因

- 光接触皮膚炎 :光線に関わる特殊な接触皮膚炎とされ、紫外線が当たることで症状を引き起こす物質に変化した場合に発症するとされます。多くが、光アレルギー性接触皮膚炎だといわれています。

1-3 皮膚にみられるさまざまな症状

皮膚のトラブルには、非常におおくあります。その中で今回は、日常よく経験する皮膚トラブルをまとめておきたいと思います。

◯虫さされ

いちばん身近な皮膚トラブルとしてあげられるのが、虫刺されではないでしょうか。

いちばん多いのは、蚊やノミに刺された時に起こる、かゆみの強い発赤でしょうか。蚊やノミは、人の皮膚を刺すことや、咬むことで皮膚から血を吸っています。蚊やノミ以外にも人に被害を与える虫はさまざまあります。

●皮膚炎を起こす虫の種類

皮膚炎の原因となる主な虫には、昆虫類では蚊、ノミ、ブユ、ハチ、トコジラミ、アブ、ケムシ、節足動物ではダニ、クモ、ムカデなどがあげられます。

危害の及ぼし方で分類すると

- 吸血する虫:蚊、ブユ、アブ、ノミ、トコジラミ、

- 刺す虫 :ハチ、

- 咬む虫 :クモ、ムカデなど

- 接触皮膚炎をおこす虫:有毒のケムシ

その他海生動物クラゲ、ヒトデなど魚類にも刺す動物により皮膚炎を起こすこともあります。

●虫による皮膚炎の症状

症状は、おもに痛みとかゆみとされます。

- 痛み :刺入時や咬まれたときと、皮膚に注入された化学的刺激にたいする痛み

- かゆみ:皮膚に注入された毒成分や唾液腺物質に対するアレルギー反応

- 即時型反応:刺咬直後から、かゆみ、発赤、じん麻疹などが出現、数時間で軽快する反応

- 遅延型反応:刺咬後、1~2日後にかゆみ、発赤、ぶつぶつ、水ぶくれなどが出現、数日~1週間で軽快する反応

このアレルギー反応は、個人差が大きく、虫に刺された頻度、体質によって症状の出現などが関係します。刺された直後に、強いアレルギー反応が起こり、全身にじん麻疹が出ることや、不快感、腹痛、意識消失などの症状を引き起こす場合もあります。特にハチに刺された場合には注意が必要とされ、30分以内にショック症状を引き起こす特異体質をもつ人もいます。

●海外からの生物に注意

海外から輸入されるサソリ、毒グモのセアカゴケグモ、コンテナからのヒアリの上陸も記憶にあるのではないでしょうか。咬まれると局所の痛みのみならず、筋肉痛、吐き気、頭痛などの全身症状がみられることがあるとされています。

◯さまさまな虫刺され

●蚊

蚊の体長は、5mm程度、顔、手足などの露出部を刺し、メスのみ血を吸います。蚊に刺されると、即時反応としてかゆみが現れる反応と、遅延型反応として、刺されて1~2日で出現する発赤、かゆみがあります。この反応の違いは、年齢と共に変化するそうです。個人差がありますが、一般的に乳幼児期は、遅延型反応のみ、幼児期~青年期は、即時型反応と遅延型反応の両方、青年期~壮年期は、即時型反応のみが出現するとされ、老年期になるといずれの反応も生じないとされるそうです。ということは、蚊に刺されてかゆくなるのは、若い証拠と解釈してよいのでしょうか(^^)

蚊は、どこにでも生息し、人家周辺、山野など庭や公園などの草むらでは、ヤブカ類のヒトスジシマカ、室内によくいるのは、イエカ類のアカイエカが多いようです。

●ノミ

被害を与えるノミは、現在では、ほとんどがネコノミだそうです。ネコノミは体長2~3mmで、オスもメスも野良猫や犬の体に寄生し血を吸います。メスは土のある所に産卵し、幼虫からサナギ、やがて成虫なったときに人がやって来ると、地面から足元に飛びつき皮膚から血を吸います。吸血時間は、長い場合は20分以上だということです。

●ブユ

ブユは、体長2~4mm程度、小型のハエのような吸血性の虫です。高原や山間部の渓流沿いに生息し、朝夕に活動することが多く、アウトドアの時、露出した足のスネが刺される事が多いようです。刺されている時には、痛みやかゆみをほとんど感じませんが、半日くらいで、刺された部位が赤く腫れ、激しいかゆみを生じます。赤いしこりとなった長く残ることもあります。

●ダニ

ダニは、室内での被害が多く、体長0.7mm前後の小さいイエダニ類が多いとされます。寝ている時に刺されることが多く、顔や手足はほとんど刺さことがなく、わき腹や下腹部、太腿の内側などを刺し、赤いブツブツを生じ、かゆみが強いのが特徴です。イエダニ類は、ネズミに寄生するため、ネズミが生息するような古い戸建での被害が多いようです。

●ハチ

人を刺すおもなハチとして、ミツバチ、アシナガバチ、スズメバチなどです。庭木の手入れ、農作業、林業、ハイキングなどの際に刺されることが多いのは、アシナガバチやスズメバチです。

ハチに刺されないようにするために...

ハチにいたずらをすることや、むやみに巣に近づくなど、刺激をしないことです。夏~秋、ハチの活動が活発となる時期に、屋外レジャーなどに行く場合には、香水やヘアスプレーなどの香りは、ハチを刺激することがあるため使用を控える必要があります。

もしハチに刺されたら...

ハチに刺されてしまった場合は、特別な全身症状が無く、元気な様子ならば、局所を冷やし、安全な場所で静かに横になることです。じん麻疹や腹痛、不快感などの症状が認められた場合、直ちに救急車を呼ぶ必要があります。

経過により、腫れてきた場合は、受診することが必要です。

●毛虫によるかぶれ

すべてのケムシが毒を持っているわけでは無く、、有毒毛を有する一部のケムシに触れた場合にだけ、皮膚炎を発症します。

ドクガ類の毒針毛は、長さ0.1~0.2mmの微細なものですで、1匹の幼虫に数十万本以上が密生しています。触れると激しいかゆみを伴い、赤いブツブツが多発します。頸や腕に生じるのが特徴で、掻くとさらに症状がひどくなります。

※情報サイト「公益社団法人日本皮膚科学会Q&A」画像が閲覧できます。

◯汗疹(かんしん・あせも)

今年の夏は、半端ない暑さでした。冬に向かう今更な感じの季節ですが(笑)、来年のために「あせも」もまとめておきたいと思います。あせもは、発汗時に小水疱や小丘疹を生じる皮膚疾患とされ、一般的には、「あせも」と言われています。湿疹に似ているようですが、あせもは、湿疹ではありません。

●あせもの症状

今年の夏のような酷暑となると、大量の発汗が起こり、その際に小水疱、小丘疹が出現します。かゆみはほとんどないとされますが、汗が皮膚の内部に貯留すると、湿疹を併発することがあり、痒くなります。掻きむしると、細菌感染を発症し、伝染性膿痂疹(でんせんせいのうかしん)いわゆる「とびひ」です。

●あせもの原因

大量の発汗により、汗腺が閉塞してしまうことが原因で、汗が皮膚の外に排泄されないことが原因となります。汗管(汗を排泄する管)以外の皮膚内にたまってしまうことにより発症します。痒みはなく、浅いところでの閉鎖は、水疱「水晶様汗疹」ができ、深部で閉塞すると、湿疹を併発し、赤く腫脹する、「紅色汗疹(こうしょくかんしん)」となります。

体温調節が未発達の乳幼児や、皮膚の弱い人に多く見られていましたが、近年の酷暑の日々で、成人にも見られるようになっています。

●あせもへの対応

水疱は、2~3日で自然に治るとされますが、汗をかいたときは、シャワーを浴びる、入浴して肌を清潔に保つことが大切です。外出時は、こまめに必ず濡れたタオルで、擦らずに拭き取るように心がけることが大切です。

汗の吸湿性が良い素材、風通しの良いデザインのものがお勧めです。女性の下着の締め付けなどにも配慮したほうがよいでしょう。

◯とびひ 伝染性膿痂疹

とびひは、よくいわれる、俗名、伝染性膿痂疹(でんせんせいのうかしん)といい、皮膚への細菌感染症です。上記のあせもや虫刺され、湿疹などを引っ掻いたりすることで、擦り傷のなどへの2次感染を招き、とびひを発症することがあります。火事の飛び火のように、次から次へと拡がっていくことから、「とびひ」と言われています。ブドウ球菌、溶血性連鎖球菌などがおもな原因菌とされます。

●とびひの種類

- 水疱性膿痂疹:水疱が出来て、びらんを生じるタイプ

- 痂皮性膿痂疹:炎症が強く、痂皮(かさぶた)が厚く、水疱が出来ないタイプ

《水疱性膿痂疹:すいほうせいのうかしん》

水疱性膿痂疹は、原因菌となる黄色ブドウ球菌が産生する毒素により皮膚が炎症を起こします。乳幼児、小児に多く、初夏から真夏に、虫さされやあせも、擦り傷部分を引っ掻いてしまうことが発症の原因とされます。

掻き壊してしまった皮膚のびらんの周囲に、小さな水疱ができ、さらにその周囲が赤くなります。水疱内は、透明な状態から、膿がたまり、膿疱化していきます。この水疱や膿疱が破れてびらんを作ることになります。破れ出た浸出液から周囲への感染を拡げてしまうことになります。

《痂皮性膿痂疹:かひせいのうかしん》

痂皮性膿痂疹の原因菌は、溶血性連鎖球菌とされ、季節性は無く、アトピー性皮膚炎などとの合併が多く、小児より成人に多く急速に発症するとされます。赤く腫脹した部分に膿疱がつくられ、びらんとなりさらに厚い痂皮ができます。炎症が強いために痛みを伴い、発熱、リンパ節腫脹や咽頭痛などの全身症状を伴うこともあります。

●とびひの重症化による全身疾患

通常の伝染性膿痂疹は、感染部位のみの症状で治癒しますが、原因菌の毒素により重症化することもあります。ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群、敗血症、腎障害などを招くこともあります。

アトピー性皮膚に溶連菌などによる膿痂疹が合併した場合、敗血症をおこすことがあるようです。敗血症とは、細菌が血液中に侵入し、高熱となり重篤な症状を招きます。溶連菌感染症による膿痂疹では、腎毒素を産生し、腎障害を引き起こすことがありるために注意が必要です

●とびひの予防

汗をかきやすい夏の時期は、皮膚を清潔に保つことが必須です。発熱など全身症状が無い場合には、シャワーにより皮膚を、患部を清潔に保つことが必須となります。入浴の際は、他の兄弟、家族への感染の原因となるために最後に入浴することをお勧めします。入浴後は清潔なガーゼをあて、患部の保護処置を行い、周囲編移さないようにしましょう。

皮膚を掻き。バリア機能が低下した場所から感染が起こります。ブドウ球菌や溶連菌に感染すると、とびひを繰り返しやすくもなります。日常から、皮膚を清潔にすることや、手の爪の手入れ、手洗いにも心がけるようにしましょう。

とびひは、子どもに好発する疾患ですが、大人でも起こります。痂皮性膿痂疹は、年齢に関係なく発症し、水疱性膿痂疹はまれに成人でも発症することがあます。特に高齢者は、皮膚は薄く、バリア機能も低下していることがあるために、傷つきやすく、細菌に感染しやすいとされます。

《高齢者に多い水疱性類天疱瘡》

皮膚に大きな水疱を形成する皮膚疾患です。高齢者に好発に発症し、自己免疫疾患とされ、内臓疾患が原因となり発症することがあるようです。

2.光老化といわれる日焼け

日光を浴びないとくる病になるといわれ、日光が人にとって必要なものとされています。しかしながらその反面、皮膚に対して有害なこともあることがわかぅてきています。

◯紫外線とは

光老化ということばがあります。

光老化とは、太陽光線による加齢現象とされ、長年日光にされされることが原因とされ、慢性的な紫外線傷害による色素沈着・しみやしわを生じることをいいます。

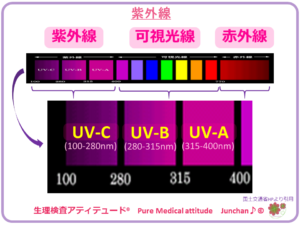

◯紫外線(Ultraviolet:UV)とは

太陽からの日射は、波長により、赤外線、可視光線、紫外線に分けられ、可視光線よりも波長の短いものが紫外線となります。紫外線は、波長の長いほうからA波・B波・C波 と分けられます。この紫外線による影響がさまざまあります。生物に与える影響を基にUV-A、UV-B、UV-Cに分けられるともいわれます。

波長が短いほど傷害性が強いとされ、UV-C波は、殺菌灯などに使われています。地球を取り巻くオゾン層により吸収され、結局地表に届く紫外線は少量のUV-Bと大量のUV-Aです。

・UV-A (315-400 nm)

生物に与える影響は小さく、日射にしめる割合は数%程度、大気による吸収をあまり受けずに地表に到達します

・UV-B (280-315 nm)

生物に大きな影響を与え、日射にしめる割合は0.1%程度、オゾンにより大部分が吸収され、残りが地表に到達します。

・UV-C (100-280 nm)

成層圏及びそれよりも上空のオゾンと酸素分子によって全て吸収され、地表には到達しない

<紫外線>

<紫外線>

●光老化の問題性

紫外線UV-B波は、日焼けの原因となるとされ、フロンなどによるオゾン層の破壊は、生物に有害な紫外線UV-B波の地上に届く量が増加をすることになり、生物への悪影響が懸念されています。紫外線UV-A波は、皮膚の黒化をもたらすとされています。UV-B波による一時的な日焼けは、元の状態に戻ることもあるとされますが、UV-A波を長年浴びることによる皮膚の黒化は、しみの原因となります。地表の紫外線量は、緯度、標高、天候、大気中のチリの量などにより大きく左右されています。

今後、高齢化が進むなかで、皮膚がんや慢性の紫外線傷害とされる、光老化が大きな問題とされています。近年問題視されている、オゾン層の破壊は、地表への紫外線量の増加を増やすことになり、今後皮膚がんの増加が懸念されています。

◯紫外線の影響

紫外線は、波長によりその影響度はさまざまです。人の身体にとっては、良い面と悪い面を併せ持ちます。

●紫外線の良い効果

- ビタミンD生合成

- 光線治療 :乾癬、アトピ-性皮膚炎など

阻害線の良い効果は、ビタミンDの生合成があげられます。この効果は、敢えて日光を浴びる必要は無く、日常的に浴びている程度の紫外線量で十分に賄われているとされ通常では、不足することは無いとされます。その他、紫外線の性質を利用し、乾癬やアトピ-性皮膚炎などの皮膚病の治療に光線療法が行われています。

●紫外線の悪影響

- 急性傷害:サンバーン(日焼け)、サンタン(日焼けによる肌の黒色化)

- 免疫抑制

- 慢性傷害:光老化(シミ、しわ、良性腫瘍)、光発癌

- 光線過敏症

《光線性弾性線維症》

年をとっただけではこの変化は起こらないとされています。真皮の浅い層の弾性線維が変性を起こし、機能しなくなるため皮膚の弾力を失って張りが無くなり、しわや、たるみが出来てしまうことになります。

《光毒性接触皮膚炎》

薬剤と日光によって発症し、紫外線UV-Aによってすぐに症状が出ることが特徴とされ、日焼の症状なり、赤みやむくみを引き起こしたのち、皮膚がむけ、色素沈着がみられます。原因となる薬剤には、ソラレンやコールタール、ベルガプテンなど

《光アレルギー性接触皮膚炎》

薬剤を摂取後、日光に当たることによりアレルギーを発症、おもな症状は、赤みや水ぶくれです。原因となる薬剤は、クロルプラマジン、サイアザイド薬、経口糖尿病薬など

◯UV-BとUV-Aとの違い

UV-Bの波長280-315nm、UV-Aの315-400nmです。

日焼けを引き起こす強さで比較すると、UV-Bは、UV-Aの600-1000倍強いといわれ、シミ、しわ、皮膚がんなどの慢性皮膚障害(光老化)関しても、圧倒的にUV-Bの影響が強いとされています。

波長が短いほど、生物に対する影響が強いとされますが、波長が長いほど皮膚の深部まで入りこむという性質もあります。UV-AとUV-Bでは、UV-Bのほうが波長が短いのですが、紫外線の到達度で比較すると、UV-Aの方が深部まで到達しています。UV-Aは、日光に大量に含まれています。さらにUV-Aは、皮膚の真皮にまで到達するということから、UV-Aの作用も無視できない影響があります。

UV-B、とUV-Aの大きな違いは、UV-Bは細胞の核内にあるDNAに直接吸収されてDNAに作用し、傷をつけてしまうという点です。DNAへの傷害は、細胞にとっては大きなダメージとなり、遺伝子情報が伝えられず、細胞分裂に影響を与えることになります。

また、UV-Aは生体内の様々な分子に吸収されます。その際に生じる活性酸素を介して細胞の膜脂質や蛋白質、DNAなどを酸化させ損傷を与えます。

◯日焼け:サンバーンとサンタン

サンバーンは、紫外線により皮膚が赤くなる状態、皮膚のやけどで、サンタンは、その結果おこるメラニン増加で、黒くなることをいいます。

サンバーンは、UV-Bにより起こります。DNAの複製に作用し、細胞膜の傷害が細胞内に伝えられ、多数の炎症惹起因子が放出されます。その結果、皮膚が痛みを伴って赤く腫れる日焼けとなります。

サンタンは、この炎症反応により、メラニン色素を作る色素細胞(メラノサイト)が刺激されることにより、メラニンを大量つくるために色が黒くなります。サンタンのメラニン色素は、紫外線を非常によく吸収します。次の機会では、紫外線を防御機能を発揮します。しかしながら、サンタンによりメラニン沈着は、皮膚が傷害されたことによる反応だということが前提となっていること気にしてください。

●加齢による変化か、光老化かの違い

高齢者の顔には、多くのシミやしわが目立ち、イボ状の変化も見られます。これらは、加齢による変化ではなく、光老化は、慢性の紫外線傷害です。

光老化で特徴は、真皮に見られる変化とされ、皮膚の張りを保つ弾性線維が破壊され、先にもお伝えした、光線性弾性線維症とが起こることです。加齢による老化とは質的にことなります。加齢による皮膚の老化は、厚さや色が薄くなりますが、光老化は紫外線に対する防御反応として、皮膚は厚くゴワゴワになり、色も濃くなり、シミ、しわとなって現れます。

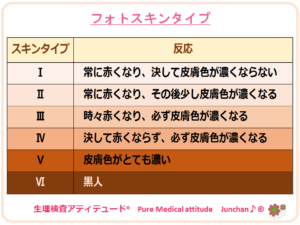

◯フォトスキンタイプ(紫外線に対する過敏性)の違い

- 白人 :メラニン色素が少ない、紫外線にあたると赤くなるが、黒くなることはない

- 黒人 :皮膚に大量のメラニンがある、紫外線にあたっても日焼けするこはない

- 黄色人種:紫外線にあたると最初赤くなり、その後やや黒くなる

<フォトスキンタイプ>

日本人の場合、おおよそスキンタイプII~IVとなり、光老化を起こしやすいスキンタイプとされます。皮膚がんになりやすいスキンタイプは、I、IIとされます。

◯紫外線からの予防方法

紫外線から皮膚を守るために以下のことに留意しましょう。

・日常生活で気をつけたいこと

日中屋外でのスポーツを楽しむことはよいことですが、夏の海水浴で不用意に、紫外線を浴びることは避けたほうがよいと考えられます。特に、小児期から無用な紫外線暴露は、避けるべきと今ではいわれています。

・アウトドはなど紫外線が強い場所

赤道近くのなどの海外旅行、スキー場、とくに春スキーの紫外線には注意が必要とされます。高い山も、空気の層が薄いために思いの外紫外線が強いことがあります。

・紫外線予防を物理的におこなう

日傘や、帽子、長袖、長ズボンなども紫外線予防となります。日焼け止め(サンスクリーン剤)を正しく使うことも効果的です。

●日焼け止めの成分

日焼け止め(サンスクリーン剤)に含まれる主要成分には、紫外線吸収剤と、散乱剤があり、これらが単独または、組み合わせて用いられています。散乱剤は、UV-BからUV-Aまで広く遮断します。

吸収剤は、UV-Bの紫外線をよく吸収しますが、UV-Aを効果的に吸収する成分は限られているようです。吸収剤はまれにかぶれを起こすことがあるようです。症状が出た場合は、ノンケミカルとか吸収剤未使用などと表示されている散乱剤だけの製品を用いるとよいようです。ただし、強い遮断力を必要とする場合は、吸収剤入りの方が効果的です。

◯日焼けの影響は侮れない

紫外線による影響は、すぐには現れることはありませが、何十年もたってから皮膚のしみ、しわとして現れ、そして時に皮膚がんとして出現することもあります。私の歳では今さらの気もしますが、オゾン層の影響も気になるところです。太陽の恵みを感じながらも、紫外線には注意が必要です。

3.皮膚の慢性炎症性疾患、気になる「にきび」

にきびは、皮膚の慢性炎症性疾患にとされています。思春期の象徴ともいえるにきびをまとめておきましょう。

◯にきびも吹き出物も俗称

青春のシンボルとされる女性には悩ましいにきび、18歳を過ぎると「吹き出物」だよともよくいわれますが、「にきび」も「吹き出物」も「尋常性ざ瘡(じんじょうせいざそう)」と呼ばれる皮膚疾患です。

◯にきびの原因は、皮膚常在のアクネ菌

にきびは、皮脂の分泌量が多いために、毛穴が詰まり、皮脂がたまった状態となることで発症します。この皮脂が詰まった状態が、面皰(めんぽう)です。面皰となると、酸素が少なく、皮脂が多い状態のために、常在菌とされるアクネ菌が増殖しやすい環境となります。にきびは、このアクネ菌の増殖により炎症を起こした状態、赤くブツブツとしたにきび(丘疹)が発症しますです。

◯にきびの症状

にきびの症状最初の症状は、毛穴に皮脂がたまった状態の面皰です。白にきびと黒にきびがあります。実際のにきびの症状は、面皰や丘疹、膿疱、炎症後紅斑などさまざまです。

- 白にきび:毛穴の先が閉じている

- 黒にきび:毛穴の先が開いている

実際には、面皰、丘疹、膿疱、炎症後紅斑などが混在した状態となったいます。面皰が炎症をおこして、赤いぶつぶつ状の丘疹となり、炎症が進むと、膿がたまったぶつぶつ、膿疱になります。さらに炎症がひどくなると、皮膚の下に膿がたまり、嚢腫をつくります。硬く大きく硬結となることや、結節になることもあります。炎症が治まり、患部が平らになっても炎症後紅斑として赤みが一時的に残りますが、しだいに消失していきます。

炎症が強い場合、毛穴の周囲の皮膚に傷害が加えられると、肥厚性瘢痕(盛り上がったケロイド状の痕)や、陥凹性瘢痕(凹みを生じ瘢痕を残してしまう)を生じてしまうことがあります。

◯にきびの経過

思春期の数年間にみられるものをにきびといいます。

●にきび対応は、思春期のメンタルケアにも大切です

症状が続き、悪化させてしまうと、治すことのできない痕が残ることもあります。思春期でのこのにきびは、心理的な影響が大きいことも多く見られます。学校でのいじめの対象になることや、ボディイメージの歪みから心身症につながることもあります。家族が適切な対応を心がけることも大切です。できるだけ早期での対応をすることが、さらに良くなった状態を維持することも大切です。

●一般的なにきびの経過

一般的に、思春期のにきびは、小学校の高学年~中学生にかけて、発症し、高校生の頃に最も悪化することが多いようです。その後は自然に軽快してきます。小学性の頃は、多くが額で、さらに頬にみられるようになります。その後顎や頸、胸や背中にまで拡がることがあります。にきびが出来始める時期には当然、個人差が大きくさまざまです。

●大人のにきび

大人になってもにきびの症状が続きことや、初めて出来ることもあり、大人のにきび・思春期後ざ瘡というそうです。大人のにきびの発症は、思春期のにきびと同じです。女性に多く、悪化因子としてストレスや睡眠不足などの生活習慣、不適切なスキンケアなどがリスクとなります。

思春期と比較し、乾燥肌の人に多くみられ、副作用軽減のために保湿剤を用いることがあるようです。無月経が場合や、体毛が濃くなっているような場合、多嚢胞性卵巣症候群によるホルモン異常があることも考えられるとのことです。

●性ホルモンの影響

にきびは、性ホルモンの影響を受けますので、月経周期により、ホルモンバランスの変化が見られるために、大人のにきびの場合は、月経前に、にきびの悪化がみられます。思春期にきびでは、必ずしも月経周期と症状との関係はないようです。

◯にきびへの対応

- 日常でのストレスが原因となることがあります。バランスの良い食事を心がけ、睡眠と規則正しい生活がやはり必要です。睡眠は、ホルモンバランスにも関係します。

- よくいわれるチョコレートやケーキ、ピーナッツなどとの食物ですが、あきらかに症状が悪くなる場合は避けるべきといわれますが、明確な因果関係あきらかではないとのことです。むやみに制限することもストレスとなります。バランスの良い食事をとることのほうが大切です。

- にきびを潰してしまうことや、触ることを避け、毛髪よる刺激が無いような髪型も必要です。マフラーなどが常にあたり刺激されていると、にきびができやすくなります。にきびを隠すためのマスクも刺激になります。外出時以外、家では、にきびを覆うようなことを避け、前髪をあげ、髪を束ねるようにして過ごすようにしましょう。

- 化粧の際、にきび隠しのコンシーラーの厚塗りは避けることが必要です。必要以上の洗顔は、逆効果となります。1日2回にきび用の洗顔剤をよく泡立てて用いるようにし、清潔に心がけることが大切です。乾燥が気なる場合は、保湿用の化粧品や保湿剤を併用するようにしましょう。

◯にきびをつぶすと...

ついつい触りたくなるにきび、気になりますよね。刺激していると、なかなか治らないだけではなく、新たににきびができる原因にもなります。にきびは、毛穴に皮脂が詰まっている状態です。膿を押し出してしまっても、皮脂が残っていれば炎症が治まることはなく、つぶしてもこの皮脂を取り除くできません。つぶすことは、悪化するだけのようです。

◯にきびは、皮膚科が専門の皮膚慢性疾患です

にきびは、基本的には皮膚科が診療科となるの疾患、毛穴の慢性炎症疾患です。

しかし、成人女性での、月経不順にともなうような場合や、多毛が見られるときには、婦人科や内分泌内科の診察を勧められることがあります。

※関連ブログ「青年期 子どもから大人への変化」

◯次回は、皮膚に見られる悪性疾患です。合わせてぜひお読みください

生理検査アティテュード®からのメッセージ

皮膚問題...肌は、女性にとっては悩ましい問題です

現代社会ではさまざまな化学物質に囲まれた状態で生活していると言っても過言ではありません。

◯生活環境の変化が影響している?!身体の変化

化学物質が人の身体にどのような影響を与えているのか、ということを真剣に考えたことがあるでしょうか。添加物が入っていない食品を探すのが難しいと感じることも多々あります。石鹸や洗剤にしても、近頃売られている、柔軟剤や洗剤は「香り」を売りにしている商品も多くあります。その反面、消臭ということにも神経過敏になっているのではないでしょうか。

皮膚の角層は、身体のバリアの役割を持ちます。人の生活環境において、さまざまな環境変化が、人の角層障害の原因となる機会が多く、多くの化学物質が含まれた、石鹸や洗剤、柔軟剤、化粧品などさまざまな身の回り商品が氾濫しています。含まれる化学物質、刺激物質も多様化し、変化しています。その環境変化が人の角質層にも何らかの影響を与えていることも、アレルギー人口が増えている要因にもつながっている考えられています。

◯ある日突然発症します

私は、30代なかば頃までは、アレルギーとはまったく無縁だと思っていました。眼科受診したときに、花粉症と言われびっくりした記憶があります。鼻づまりよりも、眼に症状が出ていたようです。

そして、5年くらい前の春、突然、目の周りが腫れ上がるということが起こりました。気がつかないうちに、顔が何かにかぶれを起こしたのです。軽く熱感を持ち、まぶたが赤く腫れむくんだような顔になっていました。ちょうど花粉症が終わりの季節、花粉症の症状は、近年クリアになってきていましたが、もう、マスクが外せません。歳をとっても顔が腫れた状態では外を歩きにくく、病院での仕事もやや憚れる気分でした。

なかなか原因が分からず四苦八苦で、落ち着くまでにひと月以上かかったかと思います。原因は、天然ゴムのパフを使ったことだと気づき、自身が、「天然ゴム・ラテックスアレルギー」だったことを知ることになりました。

ある日突然のように、アレルギー物質となる抗原が体内の閾値を超え発症します。顔のかぶれは、化粧品や、シャンプーなどでも起こることがあります。シャンプーを変えたときなど、シャンプーに含まれる化学物質の影響です。髪が顔にかかるために、髪に残されている化学物質に皮膚が刺激され皮膚炎を起こします。何が原因かがわからないと、なかなか治らずにストレスにもなります。

◯肌事情、メンタルにも影響します

にきびのところでもお伝えしましたが、私の歳でも顔が腫れるということは、かなりのストレスです。ましてや、思春期の女子ならなおのことです。学校へ行きたくなくなるのもうなずけます。心身症につながることのないように、心のケアもすごく大切なことです。

Pure Medical attitude

生理検査アティテュード®

Junchan♪

今日のまとめ

- 皮膚炎は湿疹ともいわれ、かゆみを伴う赤い発疹を引き起こす様々な病気を総称

- アレルギー性皮膚炎・アトピー性皮膚炎は、接触性皮膚炎

- 紫外線の良い効果よりも、悪影響の方がはるかに大きく、不用意に浴びることは避けたほうがよい

毎日に活かせる知識&オリジナルワークのご案内

自分自身で毎日の心のバランスと

ボデイスキャンニングとコンデショニング

実践済みのオリジナルワークの公開です!

Pure Medical attitudeのオリジナルメニュー

生理検査アティテュード®

《THINK YOUR LIFEのセミナー情報》

◯実践できる健康講座 11月11日(日)食物アレルギー

《Office Pure開催》

◯HEALTH TALKING ワンコイン500円で参加出来る

『気軽に健康トーク』の場がスタートいたしました!

〔大崎開催〕 11月11日(日)

〔海老名開催〕11月21日(水)

〔横浜開催〕 11月12日(月)

HEALTH TALKING in Pure Medical attitude

次回は、12月 当社Office での開催です! 準備中

※ブログや、セミナーに関する、ご意見・ご質問は、こちらからお気軽にどうぞ

みなさまのお声を楽しみにしております!

パーソナルセッション『心と身体のケアカウンセリング』

3,000円 OFF!

いつもブログをお読み戴いていますみなさまに特別料金でお受け戴けます。

お申込み時にお知らせください。

本日の情報引用サイト

<Pure Medical attitude のblog>

関連ブログ

- アレルギーを知る §1 アレルギーのメカニズム 2018.7.2

- アレルギーを知る §2 アレルギーの原因と素因 2018.7.4

- アレルギーを知る §3 気管支喘息と咳喘息、食物アレルギー 2018.7.6

- 年齢特有の心の病 §2 青年期 子どもから大人への変化 2017.7.5

今週のテーマブログ

身体のバリア・皮膚 2018.10.29~

- §1 皮膚の機能と体性感覚 2018.10.29

- §2 皮膚感覚を知る 2018.11.1

最近のブログ

- 今 話題の健康情報、感染急増中「風疹」を知ろう 2018.10.22

- 口腔ケアの大切さ、老化は口からやってくる?! 2018.10.25

のどに気をつけたい季節 2018.10.8~2018.10.18

- §1 のどを意識してみると… 2018.10.8

- §2 口腔・咽頭の疾患 2018.10.11

- §3 喉頭の炎症性疾患と喉の腫瘍性疾患 2018.10.15

- §4 摂食嚥下と味覚に関与、舌を知る 2018.10.18

眼の健康を考える 2018.9.24~2018.10.4

- §1 視覚をになう、眼の構造と視力低下 2018.9.24

- §2 眼のトラブルその1 視力 2018.9.26

- §3 眼のトラブルその2「エイジング」 2018.10.1

- §4 眼のトラブルその3「炎症性疾患」 2018.10.4

鼻の健康を考える 2018.9.17~2018.0.21

- §1 鼻の構造と嗅覚の不思議を知る 2018.9.17

- §2「嗅覚障害」意識したことありますか? 2018.9.19

- §3 記憶とつながる香りのある生活 2018.9.21

耳の役割と健康を考える 20189.10~9.14

- §1 耳に伝わる音の特性 2018.9.10

- §2 音を認知する「聞こえる」ということ 2018.9.12

- §3 耳・聞こえのトラブル 2018.9.14

※ご意見・ご質問は、こちらからお気軽にどうぞ

みなさまのお声をぜひお聞かせください!お待ちしております!

Pure Medical attitude

生理検査アティテュード®

代表 かたよし純子 Junchan♪ ※自己紹介はこちらから

臨床検査技師/超音波検査士/健康管理士一般指導員/健康管理能力検定1級/介護予防運動指導員/米国NLP協会認定NLPトレーナー/臨床心理学 基礎エキスパート取得

THINK YOUR LIFE -ミドルエイジとともに-side by side-

共同代表 Junko Katayoshi

今日も最後までありがとうございました。

☆アンコモンセラピー読書会☆

セカンドバージョンスタート致しました!

ヒプノセラピーにご興味ある方、ご参加お待ちしております!

毎月、大崎ゲートシティ スターバックスコーヒーで開催しています。

8月に、5年3ヶ月かけて、1冊の本、名書 ミルトン・エリクソンの「アンコモンセラピー」を完読いたし、「アンコモンセラピー読書会Part2」が、10月よりスタート致しました!

催眠療法の大家「ミルトン・エリクソンの戦略的手法」を紹介されているこの本の読書会、次回は、11月19日(月)となります。心理療法にご興味ある方ぜひご参加お待ちしております。HPから or Facebookイベント