JunchanのHealth attitude blogにご訪問ありがとうございます。医療スタッフのメンタルパートナー かたよし純子です♪ 今週は、先週からの流れで「皮膚疾患」をまとめています。前回のブログのプラス情報としてまとめた「紫外線」の影響として、「皮膚がん」があります。知れば知るほど、子どもの頃どれほど紫外線を浴びていたことか…笑。今日は皮膚がんを中心に、皮膚の悪性疾患をまとめていきたいと思います。今年7月の医療講座での最新情報も加えながらまとめていきますので、どうぞ最後までお付き合いください。

1.皮膚の悪性腫瘍を理解の3ポイント

1-1 皮膚の悪性腫瘍「癌」と「がん」の違いとは?

1-2 上皮系悪性腫瘍のいろいろ

1-3 非上皮系悪性腫瘍のいろいろ

今日のプラスα

2.表皮内がん:有棘細胞癌へ移行しやすい癌

3.皮膚疾患の診断ダーモスコープと病期

生理検査アティテュード®からのメッセージ

・昔は、日光浴!今は紫外線が悪影響を与える

1.皮膚の悪性腫瘍を理解の3ポイント

1-1 皮膚の悪性腫瘍「癌」と「がん」の違いとは?

今年7月に受講した皮膚科の講座の冒頭で、癌とがんの違いの説明を聞くことが出来ました。癌とがんこれ結構、混同して使われているのではないでしょうか。

◯悪性腫瘍とは?

Wikipediaで「悪性腫瘍」を検索すると、

悪性腫瘍(malignant tumor)は、遺伝子変異によって自律的で制御されない増殖を行うようになった細胞集団(腫瘍)のなかで周囲の組織に浸潤し、または転移を起こす腫瘍である。悪性腫瘍のほとんどは無治療のままだと全身に転移して患者を死に至らしめるとされる。 (Wikipedia「悪性腫瘍」)

俗に、癌(cancer)、悪性新生物(malignant neoplasm)などとされ、がんと悪性腫瘍は、同一の意味で用いられています。

だったら、癌もがんも同じだと考えるのが妥当考えます。でも、悪性腫瘍は、一般的に、がん(英: cancer、独: Krebs)」として知られていますが「癌」と「がん」とは同意ではないとされます。以前、

●「癌」と「がん」の違い

病理学的に「癌」と、ひらがなで書かれる「がん」は、

- 癌 :悪性腫瘍のなかで上皮由来の癌腫(上皮腫、carcinoma)のこと

- がん:癌や肉腫(sarcoma)、血液悪性腫瘍も含めた広義的な意味での悪性腫瘍

癌を表す「Cancer」は、かに座 (Cancer) と同じ単語です。医学の父とされるヒポクラテスが、乳癌の腫瘍が蟹の脚のような広がりかたの浸潤・転移を見て「蟹」の意味となる古代ギリシア語で「καρκίνος (Carcinos)」と名づけられ、さらにラテン語訳されたて「Cancer」としたことが語源とされます。

漢字で「癌」を見ると、「疒」の中に「嵒」があり、本来乳がんの意味とされています。岩のように触診で辛く触れることから、江戸期日本においては「岩」と書かれたとされています。この内容は、Wikipediaから引用していますが、有吉佐和子の小説「華岡青洲の妻」は、学生の頃読んだ記憶があり、乳がんを表す「岩(がん)によう」ということばを記憶しています。

余談ですが、乳がんの自己健診には、触診が基本となります。癌の中でも乳腺に発症する乳がんは、皮下組織のために比較的容易に手で触れることができます。 ※関連ブログ「乳がんを知る ~超音波検査士の目線から~」

●「がん」が一般的に用いられているが…

上記の説明から、「癌」は、癌腫と同義語で、上皮系の悪性腫瘍を指し、肉腫や悪性リンパ腫は含まれません。乳癌、肺癌、胃癌、大腸癌、食道癌、肝臓癌、子宮癌そして今回のテーマの皮膚癌となります。

「がん」は、癌、血液の癌の白血病、肉腫、悪性リンパ腫などが含まれることになります。

●「△△がんセンター」の表記

「がんセンター」「がん研究センター」などは、癌もがんも扱いますので、「がん」を用いて表記しているとのことです。

●悪性新生物 Malignant neoplasm

悪性新生物は、Malignant:悪性の、Neo:新しく、Plasm:形成されたもの、の意味とされます。

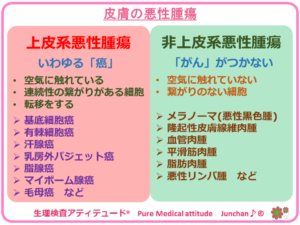

◯上皮系と非上皮系 癌と肉腫の違い

がんは、体中すべての臓器・組織から発症します。どの細胞由来かによって呼び方が異なってきます。

癌:cancer・carcinomaと肉腫:sarcomaの分類

- 癌 上皮系 :上皮性細胞から発生した悪性腫瘍、皮膚や胃や腸の粘膜など

- 肉腫 非上皮系:非上皮性細胞から発生した悪性腫瘍、筋肉、線維、骨、脂肪、血管、神経など

- 造血臓器から発生した白血病や悪性リンパ腫など

胃の場合は、上皮系細胞と非上皮系細胞ともに存在します。つまり、胃には胃癌も胃肉腫もあります。胃の組織は、内側から「粘膜」「粘膜下組織」「筋肉(平滑筋)」「漿膜下組織」「漿膜」の5層構造です。この壁には、脂肪や血管、リンパ管、神経など多くの組織がみられます。胃の粘膜細胞から発症した悪性腫瘍は、上皮性の胃癌となりますが、粘膜以外の組織から発症したものは、胃肉腫となり、胃平滑筋肉腫、胃粘膜下腫瘍、悪性リンパ腫などとされ、胃癌とは呼ばれません。 ※関連ブログ「胃潰瘍と胃の炎症性疾患」

また、骨は、非上皮性細胞のみで、上皮性成分はありませんので、骨癌は、存在しないことになり、骨の悪性腫瘍は、骨肉腫とされます。

上皮系の悪性腫瘍:癌

- 空気に触れている

- 連続している細胞

- 転移をする

非上皮系の悪性腫瘍:「がん」がつかない

- 空気に触れていない

- つながっていない細胞

◯皮膚の悪性腫瘍の分類

なんとなく「癌とがん」この区別がついてきたでしょうか。ここでやっと本日のテーマ「皮膚の悪性腫瘍」に入りましょう。

《上皮系悪性腫瘍》

- 基底細胞癌

- 有棘細胞癌

- 汗腺癌

- 乳房外パジェット癌

- 脂腺癌

- マイボーム腺癌

- 毛母癌

《非上皮系悪性腫瘍》

- メラノーマ(悪性黒色腫)

- 隆起性皮膚線維肉腫

- 血管肉腫

- 平滑筋肉腫

- 脂肪肉腫

- 悪性リンパ腫 など

皮膚悪性腫瘍をmelanoma skin cancer/non melanoma skin cancer と分け、呼称しているとのことです。

<皮膚の悪性腫瘍>

1-2 上皮系悪性腫瘍のいろいろ

癌といわれる、おもな上皮系悪性腫瘍をまとめていきましょう

◯基底細胞癌

基底細胞癌は、皮膚癌の中でもっとも発生頻度が高い癌です。表皮の最下層となる基底細胞や毛包を構成している細胞から発症する皮膚癌とされます。

30~40歳代から発症が見られますが、高齢になるほど発症数の増加がみられます。鼻、耳、眼のふちなどの顔面に7割以上が見られます。転移は非常にまれだとされていますが、放置すると局所で周囲の組織へ進行することもあるとされます。

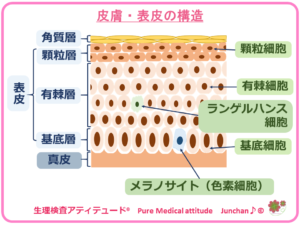

皮膚の構造のおさらい

皮膚は、表面に近い部分ほうから、3つの部分に大きく分かれます。

表皮 真皮 皮下組織

表皮は、さらに表面側から、4層に分けられます。

角質層 顆粒層 有棘層 基底層

表皮の最下層である基底層は、表皮の下層の真皮と接しています。

真皮には、血管、神経、毛包(毛穴)、脂腺、汗腺、立毛筋などの組織があります。

●基底細胞癌の症状

痛みやかゆみなどの自覚症状はほとんどありません。

黒色から黒褐色の小さな点(皮疹)から発生し、真珠様の光沢を持つ小さな盛り上がりのあるしこりから、ゆっくり数年かかって小さな粒が並び成長し、腫瘤を形成していきます。進行するに従い、次第に真ん中がえぐれて潰瘍になり、出血します。

ほくろと思いがちですが、ほくろに比べ、青黒く、表面がろうのような「光沢」を持つ硬い腫瘤とされます。中央の潰瘍から、周囲の正常組織を破壊しながら進行することがあり、破壊性が強いとされますが、他へ組織への転移はまれで、完治が期待できる腫瘍です。

《基底細胞癌のタイプ》

- 結節型 :日本人に多く、中心部の潰瘍にかさぶたを繰り返し作り、出血しやすい状態

- 斑状強皮症型:やや光沢のある薄い紅色や白色、瘢痕に似た状態となりのもの、まれなタイプ

- 表在型 :境界が鮮明な紅斑、表面にかさぶたのような剥離する皮膚が付着したもの

これ以外に浸潤型、微小結節型の5タイプとされ、これらの混合型やタイプにあてはまらないものも多くあるとのことです。今までなかったほくろや黒いしみが出現し、痛みなどの症状は無いものの、だんだん大きくなっているような場合、皮膚科受診が勧められます。

●基底細胞癌の原因

はっきりした原因は不明だとされますが、紫外線、外傷、放射線、やけどのあと(熱傷瘢痕)が関係することがあるといわれ、基底細胞癌は、日光にさらされる表皮に発症します。

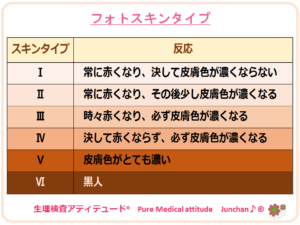

前回ブログ、紫外線のところでまとめた、「スキンタイプ」の、皮膚の色が薄く、さらに日光にさらされたことのある人に多発し、皮膚の色が濃い人での発生はごくまれだとされます。

基底細胞は冒頭でまとめたように、表皮の最下層にある細胞です。そして、基底細胞癌は、必ずしもこの基底細胞から発生するわけではないとのことですが、顕微鏡でみるとこの癌細胞が基底細胞に似ていることから、基底細胞癌と呼ばれているとのことです。

●基底細胞癌の治療

原則、病変辺縁より3~5mm離して切除します。手術にくらべ根治性は劣りますが、高齢者、切除が困難な部位の発生、合併症がり手術困難な場合は、放射線で治療となることもあるようです。多くが顔面に発生するため、切除後は、皮膚再建手術が行われることもあるようです。

転移はまれなため、初回の切除手術で、取り切れれば根治する確率は非常に高いとされます。抗がん剤による化学療法は、切除出来ない進行例の以外は通常行われないようです。

◯有棘細胞癌

有棘細胞癌は、基底細胞癌の次に発生頻度が高い皮膚癌とされています。表皮の有棘層の細胞が癌化することにより発症します。有棘細胞癌は、皮膚の扁平上皮細胞に由来する癌です。通常は日光が多くあたる顔、手の甲などに発症しますが、その他の皮膚や口腔内にも発生します。皮膚への日光の曝露量と関連し、基底細胞癌同様に紫外線量の影響を受けます。皮膚の色が薄い人は、濃い人よりも発症リスクは上がります。

有棘細胞癌は、真皮に浸潤する表皮角化細胞の悪性腫瘍で、病変部の組織破壊が強く、進行期には転移がみられるといわれます。

●有棘細胞癌の症状

有棘細胞癌の症状は、発生部位や発生原因によってさまざま、しこりを触れるような場合は要注意とされます。表面がいぼ状や、びらんなどが混在する紅色調の腫瘤とされ、潰瘍状のこともあります。腫瘤が大きくなると悪臭を伴ってくることもあります。

皮膚表面のガサガサ感から発症し、腫瘍の表面が、鱗屑または痂皮を付着した紅色の丘疹、または局面として始まることがあり、いぼ状に隆起して硬結状、びらん、カリフラワー状など外観は非常に多彩な様相が見られるようです。そのため、日光に曝露される部位に生じた治らない病変は。有棘細胞癌の場合も考える必要がある疾患だとされています。

有棘細胞がんは、鱗屑(うろこ状のくず)を伴った厚い不規則な外観が特徴です。最初はその部分の皮膚が赤くなり、表面に鱗屑とかさぶたが生じ、それが治りません。腫瘍が成長するにつれ少し盛り上がって硬くなり、表面がいぼのようになることもあります。やがて、がんの部分は開口部のある潰瘍となり、増殖して下の組織にも広がっていきます。

転移はまれだとされていますが、舌の表面や粘膜面、耳介および唇の縁の付近、瘢痕内に生じた場合や、神経周囲浸潤を示した場合、他の部位に転移の可能性が比較的高くなり、その場合は死に至ることもあるとされています。

有棘細胞癌の診断には、生検が行われます。

●有棘細胞癌の原因

はっきりした原因は不明ですが、紫外線、慢性刺激、慢性炎症、ウイルス、放射線などが関与していることがわかっています。この中でも、一番に考えられるのは紫外線の関与だとされています。前回のブログでお伝えした、紫外線UV-Bは、皮膚がんの発生に大きな影響を与えています。紫外線の皮膚への刺激により生じる、皮膚の増殖性変化とされる「日光角化症」は有棘細胞癌の前駆症状と言われ、注意することが促されています。米国では多くの死亡例が報告されています。

有棘細胞癌は、正常な皮膚にも発生しますが、慢性皮膚潰瘍、損傷し瘢痕化した皮膚により多く発生がみられ、古いやけど、紫外線の暴露、放射線などが原因と考えられています。

《有棘細胞癌のウイルス関与》

発症誘因の1つとして、ヒトパピローマウイルス(ヒト乳頭腫ウイルス)があげられています。ヒトパピローマウイルスは、子宮頸がんなどの発症誘因として知られていますが、皮膚の有棘細胞癌の発症にも関与している場合があるとされます。

※関連ブログ「女性だけの疾患 婦人科領域(子宮・卵巣) 」

●有棘細胞癌の予防

日本人での有棘細胞癌の約60%は、日光露出部位に発生がみられるとされていますこの紫外線の影響は、生涯での暴露した量が関与し、子どもの頃からの蓄積も影響するとされたいます。高齢化に伴い、顔や頸、手の甲などの日光が直接あたる部分の有棘細胞癌の発生は増加傾向にあります。

この有棘細胞癌の予防には、過度の日焼けを避けることが効果があると考えられ、日焼け止め(サンスクリーン剤)を用いることが勧められます。スキンタイプでいう、色白で色素沈着を起こしにくい人や小児では、紫外線予防が推奨されています。

●有棘細胞癌の治療

原則、病変辺縁より0.5~2cm程度離し、手術による切除となりますが、進行度にもよります。切除後の皮膚欠損が大きくなる場合は、再建手術が必要となります。リンパ節転移がみられる場合は、リンパ節郭清(切除)も行われます。

近年、集学的治療が用いられるようになったようです。集学的治療とは、外科的治療、抗がん剤治療、放射線治療をがんの種類や進行度に応じて、これらを組み合わせた治療を行うことです。有棘細胞癌にもしばしば適用されているとされ、この治療法の紹介例も説明されました。とくに進行例など根治が難しい場合などこの集学的治療が行われるようです。

◯乳房外パジェット癌:パジェット病(Paget病)

乳房外パジェット癌は、高齢者の外陰部、陰嚢、肛門周辺や陰部に多く、腋の下にも発症し、やはり増加傾向とされています。気がつきにくい場所が多く、発見が遅れることも少なくありません。

●乳房外パジェット癌の症状

60歳以上の高齢者に多くは発生、初期は、淡い紅斑、白斑、紅褐色をした平らな病変で、湿疹や真菌感染と思うことがあります。軽くかゆみがあり、進行すると湿潤(湿った状態)やびらん、かさぶたや、結節、腫瘤ができます。かゆみ、灼熱感、痛みなどの自覚症状がみられるようになります。外陰部になかなか治らないと思われる湿疹のような症状には注意が必要です。外陰パジェット病の可能性を考えることも必要です。

このがん細胞の進展はさまざまな増殖を示し、リンパ節転移も多く見られ、転移すると難治性となるとされています。

●パジェット癌の原因

はっきりした原因は、不明とされるようですが、アポクリン腺という汗腺に発生したがんで、外陰部、会陰、肛門周囲、脇の下など、アポクリン腺の分布しているところに発生する表皮内癌の一種です。パジェット細胞という癌細胞が増殖します。初期は、表皮にとどまり、真皮に及んでいませんが、パジェット癌は、がん細胞が真皮にまで浸潤した状態です。早期の場合、切除することで完治しますが、リンパ節転移すると、完治困難となるようです。

●パジェット病

パジェット病には、乳房パジェット病と乳房外パジェット病とがあります。乳房外パジェット病のなかでもっとも多いのが、外陰部のパジェット病といわれています。乳頭や乳輪に生じる乳房パジェット病は、乳癌と同様に扱われ、外陰部のものは、外陰パジェット病と呼びます。

乳房パジェット病は女性の乳房乳頭部に生じる乳がんの一種ですが、皮膚の変化は乳房外パジェット病とほとんど同じ特徴を示します。

1-3 非上皮系悪性腫瘍のいろいろ

癌以外の、がんをいくつかまとめていきます。代表的な皮膚の悪性腫瘍にはやはりよく聞く「メラノーマ」でしょうか。

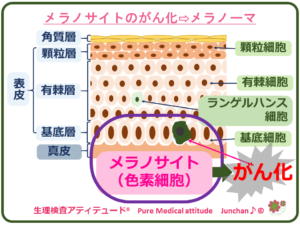

◯メラノーマ:悪性黒色腫

メラノーマは、もっとも転移しやすく、進行が早く、悪性度が高いとされています。ほくろのがんともいわれています。通常、悪性黒色腫といわれ、メラニン色素を作り出すメラノサイトががん化して発症するものをいいますが、黒い色素を作らない、赤いものもあるとのことです。

人種差があるとされ、白人で発生が多くみられ、紫外線が関与しているとさます。日本では、紫外線とは無関係に、足の裏、かかと、手足の爪に多いとされていますが、近年傾向が変わってきたとのことです。

●メラノーマの症状

メラノーマの多くは、黒色調で色素斑としてみられるもの、または腫瘤状です。ほくろとの鑑別が難しい場合もあるとのことです。通常、不整形で、左右非対称、不規則な形状、腫瘤の境界が不明瞭で不均一、色調に濃淡がある、大きさがやや大きい、表面が隆起しているなどがおもな所見とされています。まれに無色素性黒色腫とよばれる赤色調のものがあります。

●メラノーマの原因

メラノーマは、悪性黒色腫ともいわれ、皮膚のメラニン色素を作る色素細胞:メラノサイトががん化した腫瘍と考えられています。

通常、がん細胞がメラニン色素を多量に産生していることがお炒め、腫瘤の色調は、黒色となります。

腫瘤の色調は、メラニン色素の産生量によります。褐色~茶色のものや、きわめてまれにメラニン産生がほとんど見られない場合のメラノーマは、常色~淡紅色となることもあるとされます。

●メラノーマのタイプ

メラノーマは、発症部位、形態などでおもに4つのタイプに分けられます。

- 末端黒子型:足の裏、手のひら、手足の爪下部に発生、最も日本で多く、全体の約30%

- 表在拡大型:胸、腹、背中など身体の身体の中心部、手足の付け根付近に発生、白人、色白の人

- 結節型 :結節状で成長し、身体のどこにでもできる、色素斑はない

- 悪性黒子型:高齢者の顔面に発生、不規則な形状の色素斑(しみ)が拡大し、中央に結節を作る

※関連サイト「公益社団法人日本皮膚科学会」画像がみれます

この4タイプ以外に、眼瞼、鼻腔、口唇、口腔、外陰部などの粘膜に発症するものもあるようです。外的刺激が誘因考えられ、皮膚に生じる悪性黒色腫よりも、難治とされ予後がよくないとされているとのことです。

紫外線の影響で発症する皮膚がんは、前回のブログ、紫外線のところでお伝えしたように、いずれも高齢になってから発症します。不用意に過剰に紫外線を浴びないことが必須となるようです。

●メラノーマの治療

症状によりさまざまな治療が行われるようです。転移が無い場合は、腫瘍部分の境界より0.5~2cm程度離して切除します。その他、所属リンパ節の生検、もしくは切除、および術後に補助化学療法が行われるようです。リンパ節転移が広範囲の場合、その他臓器転移がある場合は、集学的治療が行われるようです。

●ほくろとは

では、良性のほくろとは?

ほくろは、良性の母斑細胞(ほくろ細胞)の集まりとされ、色素性母斑、母斑細胞母斑といわれています。メラニン色素を持つため、褐色~茶色~黒色となります。生まれつきあるものと、成長途中で出現するものがあり、平坦な色素斑(しみ)、皮膚表面から隆起したものなどさまざまです。通常5mm以下の場合がほとんどで、それ以上の大きさに成長してくるものは、メラノーマの観光性があるとされます。

◯皮膚リンパ腫

皮膚リンパ腫は、皮膚に発症するリンパ腫のことで、白血球の中のリンパ球が、皮膚で増殖をしてしまう疾患です。血液中を流れるリンパ球が皮膚に親和性を持つことで活性化されます。

リンパ球は、T細胞、B細胞、NK細胞などがありますが、国内の皮膚リンパ腫のほとんどが、T細胞由来とされ、皮膚T細胞性リンパ腫(cutaneous T cell lymphoma: CTCL)とされています。このCTCLの約半分が、菌状息肉症となります。

皮膚T細胞リンパ腫の約半数は「菌状息肉症(きんじょうそくにくしょう)」という低悪性度リンパ腫だとされます。

◯菌状息肉症:T細胞リンパ腫

菌状息肉症(きんじょうそくにくしょう)は、悪性リンパ腫の中で皮膚にもっとも多く見られるがんだとされています。成人、高齢者の多く、全身に出現にします。

進行する場合でも数年~10数年かけてゆっくりと進行するため、低悪性度の皮膚リンパ腫に分類されています。長期の経過をとるのが特徴で、紅斑期 ⇨ 扁平浸潤期 ⇨ 腫瘍期と進行していきます。ますので、低悪性度リンパ腫に分類されます。早期の紅斑期の病変は、湿疹や皮膚炎と鑑別することが難しいことがあるとされています。

初期の紅斑期では、体幹や四肢に、皮膚の盛り上がりもなく、かゆみもなく、茶色で湿疹や乾燥肌のような状態が徐々に拡がってきます。次の扁平浸潤期になると、少し盛り上がりを見せ、この時期までに治療を行うと比較的治りやすいとされています。腫瘍期にまで進行すると治りにくいようです。

●菌状息肉症の症状

菌状息肉症のその他の皮膚症状として、魚鱗癬様の乾燥、色素沈着、色素脱失や毛細血管拡張などを伴う多形皮膚萎縮、毛孔に一致した丘疹などの皮膚症状もあります。アトピー性皮膚炎に合併して菌状息肉症が発症することもありますので、注意が必要です。進行すれば腫瘤、紅皮症やリンパ節が腫大してきます。

- 紅斑期 :境界明瞭なカサカサとして紅斑、乾癬のような見え方

- 扁平浸潤期:皮膚の萎縮、色素沈着、紅斑に浸潤を伴いしこりをつくり、扁平に隆起する

- 腫瘍期 :さらに隆起して腫瘤を形成、びらん、潰瘍化してくることもある

腫瘍期へ移行すると急速に進行し、リンパ節、内蔵にも浸潤がみられ、予後不良となります。

●菌状息肉症の原因

原因はあきらかではないようです。皮膚の表皮でのTリンパ球が腫瘍化する二次的な遺伝子異常のために活性化されるとも考えられているようです。菌状息肉症は、まれにしかみられない疾患で、ほとんどが50歳を過ぎてからの発症で、極めて増殖が遅い持続性の非ホジキンリンパ腫とされています。

●菌状息肉症の治療

皮膚が厚くなった部位に対して、放射線療法の一種とされる電子線療法、もしくは太陽光照射による治療が行われるようです。さらに薬剤を用いることで、かゆみの軽減、病変部を小さくすることができるようです。インターフェロンを用いることでも症状を軽減できるようです。

リンパ節や他の臓器への転移が見られる場合には、化学療法が適応となります。

2.表皮内がん:有棘細胞癌へ移行しやすい癌

日光角化症やボーエン病は、早期の表皮内がんと言われ、ともの発生い頻度が高いとされています。

◯日光角化症 老人性角化症

日光角化症は、前癌状態とされ、老人性角化症とも呼ばれ、中年以降、60~70歳代以降に多く、高齢になるほど発生頻度が上がります。そのまま放置すると、有棘細胞癌に移行するいわれています。

●日光角化症の症状

皮膚の表面が赤みを帯び、カサカサで、角質が尖っているために触るとザラザラした手触りとして感じられます。日光角化症は、皮膚のいちばん表面の表皮の中にがん細胞が留まっている初期のがんで、表皮内がんと呼ばれている状態です。この時点での転移は無く、ごく初期状態のがんのためこの時点での転移は無く、この段階での発見・治療がもとめられます。

ただし、隆起してきたなどの変化がある場合、深部にも進展していることもあり、身体全体へ転移する有棘細胞癌への移行もありますので早期での対応は必須です。

●日光角化症の原因

日光角化症は、その名前のように、慢性的に日光や紫外線を浴びることによって発生する上皮内がんです。紫外線が多くあたる部位に発症しやすく、頭、顔、うなじ、手の甲、前腕などに多くみられます。淡い褐色から紅褐色で、大きさ1cm~数cmくらい、表面が乾燥したようにカサカサとして、輪郭のぼやけた円に近い形の皮疹みられます。

この日光角化症は、近年増加傾向にあります。その原因としては考えられていることは、社会の高齢化さらに、地球の環境破壊によるオゾン層が減少するjことにより、地球表面に到着する紫外線量の増加も原因と考えられています。

◯ボーエン病:表皮内有棘細胞癌

ボーエン病とは、早期の表皮内有棘細胞癌とされ、発見者の名前から、ボーエン病と言われています。ボーエン病は、有棘細胞癌の腫瘍が表皮にとどまっている状態です。放置すると皮膚がんへと移行するとされている皮膚癌前駆症と位置づけられています。多くの場合、紫外線の影響を受け、日光のあたる部分に多くみられますが、どこにでも発生する可能性があります。診断は有棘細胞癌同様生検とされます。

日本人の場合、日光にあたらない部位(胸、腹、背、上腕、太ももなど)が約80%とされています。がんこな湿疹と間違われることもあるとされます。

全身性の多発性ボーエン病は、砒素の摂取と関連があることが知られているそうです。

《ホーエン病の症状》

皮膚の正常な部分との境界がはっきりとしていて、不整形でふぞろいな斑状、軽く盛り上がった皮疹です。

淡い紅色~褐色調の色調が多く、表面は白色や黄白色のガサガサとした乾燥が見られ、びらんや、かさぶたなど、剥がれ落ちやすい皮膚が付着しています。単発性、多発性のどちらもあり、病変部の皮膚は、赤褐色で鱗屑(ウロコ状のくず)、痂皮を伴い、硬結はほとんどありません。平坦で、乾癬や皮膚炎、一見、真菌感染症による皮疹のようにも見えることがあるようです。

3.皮膚疾患の診断ダーモスコープと病期

「皮膚科医はひと目みればわかる」以前こんなことばを聞いたことがあります。

◯皮膚疾患の診断は、視診が基本

医療講座でも、「視診が基本」だと説明されていました。そして、その視診に持ちいられるのが、ダーモスコープだと言われていました。

●格段に進歩した診断

ダーモスコープというライトがついた拡大鏡を用いて病変部位を観察します。水平状態で上から観察していきます。ダーモスコープは、強い光源を用いて、皮膚に強い光を照射し、皮膚の表面の乱反射を軽減することができ、50倍まで拡大することができます。このダーモスコープにより、肉眼では見えない色素構造を観察できるようになったとのことです。

ほくろやしみなど気になる皮膚をダーモスコープで観察することで、色素沈着の状態を詳細に観察し、メラノーマと良性の色素性母斑などの状態が判断できます。良性・悪性の判断がよく分かるようになり、メラノーマの早期発見、早期治療が進歩したといわれています。

視診、見るだけなので当然痛みはありません。

◯経過観察

問題となる病変部位が成長しているか、大きさ、色素構造・色素沈着、隆起状態などの有無を経過観察していく

◯他の疾患の除外

検査により、他の疾患を除外する

- 腫瘍マーカー

- 5-S-CD:メラニン関連代謝物。悪性黒色腫の鑑別、早期発見、再発・転移を推定する指標。

- LDH :悪性腫瘍の転移の判断

- 細胞組織診:メラノーマは、生検禁忌

- 画像診断 :CT、MRI、PET、シンチグラム など

◯皮膚悪性腫瘍の病気

がんの病期 Stage TNM分類 Ⅰ~Ⅳ期に分類

病期をⅠ~Ⅳ期に分類し、統計的な分類に基づき、予後を見据えた治療を行う

TNM分類

- T(tumor ) :腫瘍の厚さthickness

- N(nodes) :リンパ節転移の有無

- M(metastasis):画像上の多臓器転移

がんの種類によって異なる

《メラノーマ》

- T1:<1mm

- T2:1~2mm

- T3:2~4mm

- T4:4mm≦

《有棘細胞癌(SCC)》

- T1:>2mm

- T2:2~5mm

- T3:5cm≦

- T4:調節浸潤

生理検査アティテュード®からのメッセージ

昔は、日光浴!今は紫外線が悪影響を与える

宮沢りえさんが、顔のほくろを摘出したことが話題に上がっていました。なんとタイムリーな!とにっこりしたのですが。。。顔のほくろはなかなか悩みます。私自身があごにやや大きいほくろがあるからです。病院勤務時代に取ることもちょっと考えました。切除した後のさまざまな制限を考えるとなかなか、仕事をしながらというのは悩みどころでした。今またちょっと考えていたり...笑

紫外線の悪影響が知られ、子どもの頃からの予防が必要だとされる時代になりましたが、私が子どもの頃は、夏休みには、毎日のようにプールへ行き真っ黒に日焼けするのがあたり前のようでした。その紫外線も蓄積量として、今後出てくるのかと思うと何だかなぁ...と思わざるを得ないのも事実です。そんなさまざまなことが次から次へとでてきます。

ひと昔前ならほくろをわざわざとることなどあまり考えなかったのでしょう。ほくろを切除した後は、

平均寿命が長くなり、人間、長く細胞を使っているとさまざまな不都合が当たり前のように増えてきます。このブログを書き始めて、さまざまな「加齢による。。。」ということばが嫌になるほど、押し寄せてくるような感覚になります。笑

◯人間の加齢による変化

個々数回のブログでまとめている、耳、眼、歯、そして皮膚などはその典型のようなもののように感じます。高齢者に片足入っている私にとっても他人事では無いのです。でも思うに、加齢による変化のみで、がんを発症するのでは無いと私は思っています。身体の使い方、身体を養う栄養のとり方も大きく影響しているということです。人は免疫力を持っています。しっかりと免疫機能が働けば、がん細胞を破壊してくれています。ストレスが2人に1人のがんの発症という状況を作り出していると私は思っています。

よくありがちなのは、メディアで「この食品が◯◯に良い」と言われるとそればかり、サプリメントも同様です。自分に何が不足しているかなどを考えずに用いる方もいるのではないでしょうか。結果、体長を崩してしまうことも。これで安心と思い込み、その他のリスクを排除しないことが要因の1つだと思っています。

自分で自分の身体のメンテナンスを行うことが必要です。神経質にではなく、心と身体のスキャンニングです。

1年半あまり、生活習慣病からさまざまな疾患をまとめてきました。私自身も、学ぶことも多く、メンタルとの統合方法を試行錯誤しています。バランスの取れた健康維持のためです。そんなHealth Workを考案していま

す。

今後、メンタルの情報もさらに絡めてお伝えできればと思っています。

Pure Medical attitude

生理検査アティテュード®

Junko Katayoshi

今日のまとめ

- 癌とがんは異なる。癌は、上皮系悪性疾患、がんは、非上皮系悪性疾患

- 多くの皮膚癌に紫外線の暴露量が関係、加齢とともに増加する

- ほくろに注意、最も悪性度の高い、転移しやすいメラノーマの可能性

毎日に活かせる知識&オリジナルワークのご案内

自分自身で毎日の心のバランスと

ボデイスキャンニングとコンデショニング

実践済みのオリジナルワークの公開です!

Pure Medical attitudeのオリジナルメニュー

生理検査アティテュード®

《セミナー情報》

◯実践できる健康講座 11月11日(日)食物アレルギー

《Office Pure開催》

◯HEALTH TALKING ワンコイン500円で参加出来る

『気軽に健康トーク』の場がスタートいたしました!

〔大崎開催〕 11月11日(日)

〔海老名開催〕11月21日(水)

〔横浜開催〕 11月12日(月)

HEALTH TALKING in Pure Medical attitude

次回は、当社Office での開催は、12月 です!

※ブログや、セミナーに関する、ご意見・ご質問は、こちらからお気軽にどうぞ

みなさまのお声を楽しみにしております!

パーソナルセッション『心と身体のケアカウンセリング』

3,000円 OFF!

いつもブログをお読み戴いていますみなさまに特別料金でお受け戴けます。

お申込み時にお知らせください。

本日の情報引用サイト

<Pure Medical attitude のblog>

関連ブログ

- 女性特有疾患 §1 乳がんを知る ~超音波検査士の目線から~ 2017.7.10

- 胃への気づかい §2 胃潰瘍と胃の炎症性疾患 2018.3.21

- 女性特有疾患 §2 女性だけの疾患 婦人科領域(子宮・卵巣) 2017.7.12

今週のテーマブログ

身体のバリア・皮膚

- §1 皮膚の機能と体性感覚 2018.10.29

- §2 皮膚感覚を知る 2018.11.1

- §3 皮膚によくあるトラブル 2018.11.5

最近のブログ

- 今 話題の健康情報、感染急増中「風疹」を知ろう 2018.10.22

- 口腔ケアの大切さ、老化は口からやってくる?! 2018.10.25

のどに気をつけたい季節 2018.10.8~2018.10.18

- §1 のどを意識してみると… 2018.10.8

- §2 口腔・咽頭の疾患 2018.10.11

- §3 喉頭の炎症性疾患と喉の腫瘍性疾患 2018.10.15

- §4 摂食嚥下と味覚に関与、舌を知る 2018.10.18

眼の健康を考える 2018.9.24~2018.10.4

- §1 視覚をになう、眼の構造と視力低下 2018.9.24

- §2 眼のトラブルその1 視力 2018.9.26

- §3 眼のトラブルその2「エイジング」 2018.10.1

- §4 眼のトラブルその3「炎症性疾患」 2018.10.4

鼻の健康を考える 2018.9.17~2018.0.21

- §1 鼻の構造と嗅覚の不思議を知る 2018.9.17

- §2「嗅覚障害」意識したことありますか? 2018.9.19

- §3 記憶とつながる香りのある生活 2018.9.21

耳の役割と健康を考える 20189.10~9.14

- §1 耳に伝わる音の特性 2018.9.10

- §2 音を認知する「聞こえる」ということ 2018.9.12

- §3 耳・聞こえのトラブル 2018.9.14

※ご意見・ご質問は、こちらからお気軽にどうぞ

みなさまのお声をぜひお聞かせください!お待ちしております!

Pure Medical attitude

生理検査アティテュード®

代表 かたよし純子 Junchan♪ ※自己紹介はこちらから

臨床検査技師/超音波検査士/健康管理士一般指導員/健康管理能力検定1級/介護予防運動指導員/米国NLP協会認定NLPトレーナー/臨床心理学 基礎エキスパート取得

THINK YOUR LIFE -ミドルエイジとともに-side by side-

共同代表 Junko Katayoshi

今日も最後までありがとうございました。

☆アンコモンセラピー読書会☆

セカンドバージョンスタート致しました!

ヒプノセラピーにご興味ある方、ご参加お待ちしております!

毎月、大崎ゲートシティ スターバックスコーヒーで開催しています。

8月に、5年3ヶ月かけて、1冊の本、名書 ミルトン・エリクソンの「アンコモンセラピー」を完読いたし、「アンコモンセラピー読書会Part2」が、10月よりスタート致しました!

催眠療法の大家「ミルトン・エリクソンの戦略的手法」を紹介されているこの本の読書会、次回は、11月19日(月)となります。心理療法にご興味ある方ぜひご参加お待ちしております。HPから or Facebookイベント