元気&HealthのJunchanのblogにご訪問ありがとうございます。医療スタッフのメンタルパートナー かたよし純子です♪ 今週は、2回でテーマ「貧血」を過去の検査実績の記憶を呼び覚ましながらもまとめています(笑)前回は、貧血という病態の説明を中心にお伝えしました。今日は、貧血の大まかな分類と、よく聞く「鉄欠乏性貧血」と「腎性貧血」を中心にまとめていきます。さらにプラスαでは、女性にどうして貧血が多いのかということと、高齢者の貧血です。アティテュードからのメッセージは、思春期・青年期のお子さんをもつミドルエイジへむけて私が伝えたいこと綴らせていただきました。

1.貧血への理解を深める3ステップ

1-1 貧血の種類がわかる「赤血球指数」を見てますか?

1-2 小球性低色素となる「鉄欠乏性貧血」とは?

1-3 生活習慣病の連鎖、糖尿病から慢性腎臓病そして腎性貧血へ

今日のプラスα

2.どうして多い女性の貧血

3.高齢者の貧血

生理検査アティテュード®からのメッセージ

・思春期・青年期(中・高生)のお子さんをお持ちの方へ伝えたい

1.貧血への理解を深める3ステップ

1-1 貧血の種類がわかる「赤血球指数」を見ていますか?

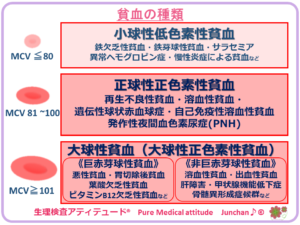

貧血の分類は、さまざまありますが、赤血球指数での分類をしていきたいと思います。

❍赤血球指数からの貧血の分類

赤血球指数とは、前回のブログでまとめた、血液一般検査から求められる赤血球の数値です。この赤血球の大きさで赤血球の貧血原因がある意味分かれてきます。言い換えると、健診などでの採血で貧血を指摘された時、赤血球が少なくて、ヘモグロビン数値が低ければ、貧血は診断されますが、貧血はいわば症状、その原因につながる数値が、一緒に報告されている「赤血球指数MCV・MCH・MCHC」この3種類の数値たちです。

●赤血球指数 MCV・MCH・MCHC

- MCV :平均赤血球容積 赤血球の容量、小球性、大球性、正球性などの分類

- MCH :平均赤血球血色素量 血球に含まれるヘモグロビン量

- MCHC:平均赤血球血色素濃度 血球に含まれるヘモグロビン濃度

これらの数値は、血算の結果といっしょに記載されていますが、意外に気したことが無いのではないでしょうか。でも、貧血を見るためには非常に大切な数値ですよ。検診結果を見るときに、ちょっと気にして見てください(^^)

赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット値から計算されます。

❍MCV・MCH・MCHCの計算式

-

MCV(平均赤血球容積) 基準値 約80~100 fl ※flは、フェムトリットル(国際単位)

[ヘマトクリット値(%)÷赤血球数(106/㎣)]×10

大球性貧血、正球性貧血、小球性貧血の分類。ヘマトクリット、赤血球数から計算します。

-

MCH(平均赤血球ヘモグロビン量) 基準値 約28~32 pg

[ヘモグロビン(g/l)÷赤血球数(106/㎣)]×10

低色素性貧血と正色素性貧血の分類、ヘモグロビンを赤血球数で割って計算します。

-

MCHC(平均赤血球ヘモグロビン濃度) 基準値 約31~36 %

[ヘモグロビン(g/㎗)÷ヘマトクリット値(%)]×100

低色素性貧血と正色素性貧血、を見分ける際に用いる。ヘモグロビンをヘマトクリットで割って計算、

《赤血球のサイズ MCVによる分類》

- 大球性:正常よりも大きい ※赤血球の産生過程などの異常を疑う

- 正球性:正常の大きさ

- 小球性:正常よりも小さい ※栄養の偏りになどによる材料不足を疑う

《ヘモグロビン濃度 MCVによる分類》

- 正色素性:ヘモグロビン濃度が正常

- 低色素性:ヘモグロビン量が少ない ※ヘモグロビン産生障害を疑う

これと同時に行われる検査としては、前回もお伝えしましたが、その他の診断のための検査として、

- 網赤血球数(絶対数)

- 血清鉄

- 総鉄結合能(TIBC)不飽和鉄結合能(UIBC)

- フ ェ リ チ ン、LDH

- 間接ビリルビン

- CRP (C反応性タンパク)

- 腎機能検査

- 肝機能検査

などの検査よく行われます。貧血が診断され、造血機能の異常が疑われるときは、骨髄穿刺が行われます。

❍MCV・MCHによる分類

●小球性低色素性貧血

網状赤血球 低下~正常

- 鉄欠乏性貧血

- 鉄芽球性貧血

- 無トランスフェリン血症

- 慢性炎症にともなう貧血

網状赤血球 増加

- サラセミア

- 異常ヘモグロビン症

●正球性正色素性貧血

網状赤血球 低下~正常 ※追加検査にてさらに詳細に分類されます

- 腎性貧血

- 脾機能亢進症

- 内分泌疾患

- 悪性腫瘍

- 赤芽球癆

- 再生不良性貧血

- 骨髄線維症

- 多発性骨髄腫

- 骨髄異形成症候群

- 白血病

- 血球貪食症候群

- 慢性炎症に伴う貧血 鉄欠乏状態の初期

網状赤血球 増加

- 溶血性貧血

- 出血性貧血

- 発作性夜間血色素尿症(PNH)

●大球性貧血(大球性正色素性貧血)

《巨赤芽球性貧血》

- ビタミンB12欠乏

- 悪性貧血

- 胃切除後貧血

- 葉酸欠乏

- 回腸疾患

- 吸収不良症候群

- 腸内細菌叢異常

《非巨赤芽球性貧血》

網状赤血球 増加有り

- 溶血性貧血

- 出血性貧血

網状赤血球 増加無し

- アルコール中毒

- 肝疾患

- 甲状腺機能低下症

- 薬剤

- 赤芽球癆(先天性)

※おもな分類を表にしましたのであわせて御覧ください

<貧血の種類>

多くの貧血は、最近話題になっている「新型栄養失調」で代表されるような、食事がおもな原因となるものや、婦人科疾患、出血性の消化器疾患、肝疾患、自己免疫性疾患、腎疾患、炎症性疾患、内分泌疾患、腫瘍性疾患などが関連していることが多く、汎血球減少がない場合は、溶血性貧血が疑われることが多いとされます。造血機能の異常が否定できない場合は、骨髄穿刺をおこなうことが必要となります。

1-2 小球性低色素となる「鉄欠乏性貧血」とは?

貧血の中でもっとも多く見られるのが、鉄欠乏性貧血です。この鉄欠乏性貧血についてまとめておきたいと思います。

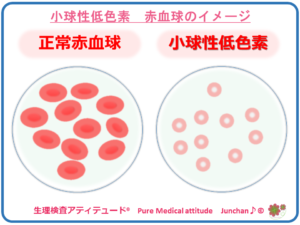

❍鉄欠乏性貧血とはどんな貧血?

鉄欠乏性貧血は、赤血球を作るために必要な材料となる鉄の体内貯蔵量が不足することや、欠乏することで赤血球を作れなくなり貧血となります。鉄欠乏貧血は、小さな赤血球で色味が薄くなる低色素という意味の「小球性低色素」となります。足りないヘモグロビンを数で補おうと赤血球の数が増えるのですが、材料が足りないために小さくて色の薄い赤血球がたくさん血管の中に出現することになります。

血中の赤血球に含まれている色素成分ヘモグロビンは、鉄を含むヘムという赤色の色素とタンパク質が結合してできたもので、酸素を全身の組織細胞への運搬作業を担っています。さらに、組織細胞での代謝で産生された二酸化炭素を肺まで運搬することもヘモグロビンの大切な役割です。このヘモグロビンが不足した体内でどのようなことが起こるのか、ということを考えるとヘモグロビンの大切さが理解できるのではないでしょうか。

鉄欠乏性貧血は、このヘモグロビンの原材料の「鉄」が不足することで起こる貧血です。鉄の貯蔵量の減少に伴い、骨髄の赤血球産生も徐々に低下していきます。貯蔵された鉄分がなくなると、赤血球の数が減るだけでなく、大きさも異常に小さく「小球性低色素」の赤血球が末梢に多くなります。

●食事による鉄分摂取量が足りない

鉄欠乏の原因として、過剰出血が一般的な原因とされます。若い女性に多く見られるのが、このタイプの貧血です。月経出血により毎月失われる鉄分が補われないことが主な原因です。その他、乳児や幼児、妊婦などでも食事からの鉄分不足により鉄欠乏を招くことにより鉄欠乏性貧血となります。

<小球性低色素 赤血球のイメージ>

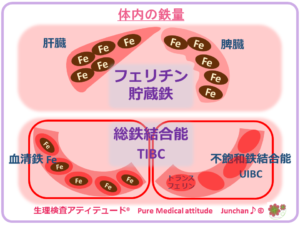

❍体内の鉄量を理解しよう

●鉄欠乏性貧血の診断で測定する「フェリチン」と「トランスフェリン」は?

鉄欠乏性貧血の診断では、血液中の鉄分の量となる「血清鉄」の測定と、鉄を運搬するタンパク質トランスフェリンの値を測定して評価します。貧血で行われるおもな検査を前回のブログでもざっくりとご紹介しましたが、ここで体内の鉄量を見極めるための理解を深めましょう。

鉄欠乏性貧血が疑われた場合に行われる検査では、もちろん「血清鉄」は測定されますが、それ以外の項目で、「不飽和鉄結合能(UIBC)」とか、「総鉄結合能(TIBC)」という何となくその名称で分かりそうな検査項目や、「フェリチン」という検査項目を聞いたことがあるかと思います。

フェリチンとは、鉄を貯蔵しているタンパク質で、そのフェリチンの量を測定することで鉄欠乏性貧血の有無を判断します。また鉄は、トランスフェリンというタンパク質に結合し運ばれています。この結合している鉄の量を測定する検査が、総鉄結合能(TIBC)です。鉄が結合していないトランスフェリンの量を示すのが不飽和鉄結合能(UIBC)ということになります。TIBC = UIBC + Feで計算されます。

《体内の鉄を調べる検査項目》

- 血清鉄 ( μg/ml):Fe

- 総鉄結合能 :TIBC トランスフェリンの量

- 不飽和鉄結合能 :UIBC[ 鉄が結合していないトランスフェリンの量

- フェリチン(ng/ml):鉄を貯蔵しているタンパク質、貯蔵鉄の量

フェリチンは、肝臓や脾臓に存在します。肝臓などに炎症がある場合、フェリチン値が異常となり上昇することもあります。そのため、トランスフェリンと結合する鉄の量も見極めることが必要となります。

<体内の鉄量>

❍鉄欠乏性貧血の原因

鉄欠乏性貧血は、過剰出血に対して、偏った食事、過度なダイエットがよく原因としてあげられますが、その他、胃切除後などに見られる消化管からの鉄分の吸収不良、疾患からも起こります。鉄欠乏性貧血のおもな原因となる、摂取量の不足、鉄の需要増加、過剰な鉄の損失、鉄の吸収障害これらを順番に分けて見ていきましょう。

●鉄分摂取量の不足

偏った食事が原因となる、鉄接量の不足があげられます。偏った食事となってしまう理由として、極端なダイエット、外食による、食バランスの偏り、インスタント食品、加工食品などの過剰摂取などにより必要な栄養素の不足があげられます。

●女性の鉄の需要増加時期

妊娠中は、胎児の成長のため、鉄分を多く必要とします。さらに、出産後の授乳期も同様で、母乳に多くの鉄需要が高まります。さらに、女子の思春期では、急激な身体の成長により、血液量が増加する時期となります。そのため、鉄の需要が増加して貧血になることもあります。

また、妊娠中、極度に貧血となることで、出産時の出血量が増えるとも言われています。産後回復の遅れにつながり。母乳の出が悪くなるリスクにも関係します。

●過剰な鉄の損失

月経過多による過剰出血、消化管など潰瘍、痔出血、がんなどの出血による鉄の損失が原因としてあげられます。男性の鉄欠乏性貧血や女性の閉経後に見られる鉄欠乏性貧血の場合は、消化管からの出血がいちばん疑われることが多いです。

●鉄の吸収障害

胃切除後による胃酸分泌力の低下により、鉄の吸収も障害されることになります。

❍鉄欠乏性貧血の症状とは?

前回のブログでお伝えしたように、貧血が進行する経過は、非常にゆっくりとした場合が多いために症状も徐々に進行します。体内にある鉄を使い切ってしまうために数ヶ月かかるとされ、そのために、鉄欠乏性貧血の進行は、非常にゆっくりとした速度で貧血の症状も進んでいきます。そのため明確な症状として感じにくく、「何となく体調が思わしくない...」そんなあいまいな症状とした感じられることが多く見られます。

そのため目立った症状として感じられないことも多くあるのが実情です。何となく疲れやすい、息が切れる、肩こり、頭痛、朝起きられない、動悸がする、色白になったと感じるなどがあるようです。

深刻な状態まで貧血が進行すると、全身倦怠感、脱力感、動悸、息切れ、食欲不振、蒼白などの症状が出現してきます。動悸が起きるのは、全身の酸素不足を補おうとするためです。肺や心臓に負担がかかりすぎると、心臓肥大につながることもあります。

めまいやふらつきは、前回お伝えした脳貧血「起立性低血圧」のときが多いようです。ただ、自己判断しないで、気になるときは、早めに医療機関で検査を受けることをお勧めいたします。身体は、口から摂取されたもの、食べたもので作られています。

●変わった物が食べたくなる!? 異食症とは?

重度の鉄欠乏性貧血の場合、多くの人に異食症が見られるということを、微量ミネラルのブログでもお伝えしました。

「氷をガリガリ食べたくなる衝動に襲われる」いつも氷をかじっている人、そんな人をみたり、自分がそんな感情に襲われたことありませんか?ミネラルの回のBlogでもお伝えしましたが、貧血の場合、氷を食べたくなるということが多いようです。異食症とは、栄養の無いもの、変わった物を食べたくなるという症状をいいます。氷以外に、土や、チョーク、ジャガイモや小麦粉などもあるようです。

《異食症の原因》

鉄欠乏性貧血や亜鉛欠乏などのよる栄養障害や栄養不良が原因とされています。脳へ酸素不足による満腹中枢障害や、体温調節障害が原因と考えられているとのことです。

❍鉄欠乏性貧血への対応

鉄欠乏の原因を知ることが必要です。最もよくみられるのは過剰な出血とお伝えしましたが、その出血の原因を見極めることが必要となります。

出血を止めること、原因を見つけて治療が行われることと並行して、貧血状態への対応です。鉄分の量を回復させるために、鉄剤が用いられます。

慢性出血が原因で、鉄が不足している場合、普通の食事からの鉄分摂取だけで補うことは困難です。また、体内には極めて少量の鉄しか貯蔵されません。そのため、鉄剤を服用して失った鉄を補給する必要があります。

赤血球数が正常値まで回復してからも、日常から鉄の補給を意識した食生活をお勧めいたします。また、鉄にも種類があることや、他のミネラルや栄養素も関与しています。バランスの良い、加工食品やコンビニ食に頼ることのない食生活をお勧めいたします。 通常、毎日バランスの良い食事をすることで、1,000kcalあたりの食事から、6mgの鉄分を摂取できるとされています。言い換えると、ダイエットして、摂取カロリーを減らすと、鉄も不足するということになります。日本人の女性の鉄の必要量は、12mg/日です。月経で毎月20~30mgの鉄分を失っているために、鉄は補給しなければそのまま不足の事態に陥る計算になります。

※関連ブログ「大切な微量ミネラルたち」

1-3 生活習慣病の連鎖、糖尿病から慢性腎臓病そして腎性貧血へ

腎機能と造血機能とが関係することを慢性腎臓病CKDの時のブログや糖尿病のところなどで何度かお伝えしていますが、ここで再度まとめておきたいと思います。

腎性貧血とは、

腎障害に伴うエリスロポエチン(EPO)産生力低下による貧血

❍どうして起きるの? 腎性貧血

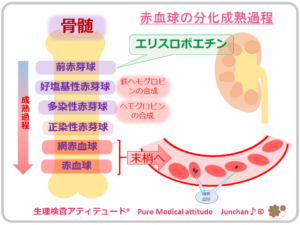

赤血球の産生には、エリスロポエチンが関係しています。そしてその造血に関係するエリスロポエチンは、腎臓で産生されます。慢性腎臓病になると、腎機能低下によりエリスロポエチンの産生も低下し、赤血球産生力も当然低下し、貧血となります。

さらに、関連因子として、腎不全により、通常120日の赤血球寿命が短くなること、造血細胞のEPOへの反応性の低下、栄養障害なども関与しています。

貧血は、赤血球に中のヘモグロビンが減少した状態です。貧血になると全身臓器への酸素供給量が低下しまので、当然、貧血の程度に応じた臓器障害も起きることになります。心機能障害、腎機能障害、貧血が相互に関係することで悪循環が生じることもあります。

❍エリスロポエチン(Erythropoietin: EPO)とは?

エリスロポエチンとは、赤血球産生を促進する造血因子の一つで、アミノ酸から構成されています。エリスロポエチンは、腎臓の尿細管間質細胞で生成される他に、補助的に肝臓でも作られていますが、その多くが腎臓で産生されているために、慢性腎臓病など腎機能障害を発症すると、腎機能が低下しますので、エリスロポエチン産生も低下します。不足により腎性貧血に陥ることになります。このエリスロポエチンは、造血場所である骨髄の中の赤芽球系前駆細胞に作用するとされ、赤血球への分化と増殖を促進するといわれています。赤芽球とは、造血幹細胞から赤血球になる分化段階の細胞で、いわば赤血球の母細胞です。

❍鉄欠乏の影響

慢性腎臓病、特にCKDステージG5で、人工透析を行うような場合には、鉄を失いやすい環境下にあるとされます。多くの場合、消化管出血を伴うことが多く、腸からの吸収が健常者と比べ、抑えられてしまうことがあるとされます。食事から不足鉄分を補うことが困難な場合が多くあります。

その他のリスクとして、慢性腎臓病・CKDの透析実施者でが、赤血球寿命が通常の120日よりも短縮されることが知られています。

❍食の大切さを再確認して欲しい

鉄分を日常から適切な食生活で補うこと、鉄だけではありません、前回のテーマでお伝えした、ミネラルも同様です。そして、生活習慣病も食生活からです。人間の身体は食べたもの、口から得た栄養素で作らえています。生活習慣病と言われている糖尿病も同様です。

※関連ブログ「腎臓のはたらき、機能を知る」

腎臓と赤血球は切り離せませんね(^^)

<赤血球の分化成熟過程>

2.どうして多い女性の貧血

女性に多いとされる貧血、特に鉄欠乏性貧血はよくみられる貧血です。実際多くの方に出会っています。

❍貧血の原因となる婦人科疾患

腹部超音波検査では、すべて方に対して下腹部もおこなっていました。そして、かなりの数の方に子宮筋腫を見ることがあります。いろいろ調べていくと、一般的に20~35%くらいの女性に筋腫があるとされます。子宮筋腫は子宮にできる良性腫瘍ですが、女性ホルモンエストロゲンの影響を受けると言われています。筋腫があることで月経過多となり貧血の原因にもなります。

※関連ブログ「女性だけの疾患 婦人科領域(子宮・卵巣) 」

❍月経で失われる血液を考えたことありますか

赤血球の寿命は、約120日、約4ヶ月経つと脾臓で分解されます。そのサイクルを身体の中で繰り返されていることになりますので、毎日同じ量の赤血球骨髄で作られています。女性の場合は、さらに月経でその血液を失っているのですから、男性よりも貧血になりやすいということが理解できるかと思います。それに加えて、月経過多がある場合はなおさらです。

❍女性の一生のサイクルには、さまざまなリスクがある

人類にとって女性は子どもを産み育てるという役割を持ち生まれてきています。そのために女性ホルモンで身体は守られています。その女性ホルモンの役割がなくなると、更年期障害がおとずれるのですが、まあ、そのことにはそのうちゆっくりと...そして、毎月の月経があり、妊娠、出産とさまざまな女性としてのサイクルがあります。今日ここまでお伝えした「貧血の原因」となることすべてが女性のリスクと言っても過言では無いのです。

補足として、鉄は鉄の不足は、肌や髪にも関係します。鉄の不足は、コラーゲンの産生に関与し、シミの原因にもなります。髪質の低下、ぱさつくことや、抜け毛の原因にもなります。

そして、コラーゲンはタンパク質です。摂取されたコラーゲンは一度分解されますので、食事でとっても同じです。サプルメントでコラーゲンを摂取して、そのまま肌が作られるということは絶対にありません。

❍無理なダイエットによる偏食

痩身の美学が根強く日本人女性の中にあるのでは、と私は感じます。日本人男性は、生活習慣病によく見るような肥満が問題視されていますが、女性では、「痩せ」が問題になっています。最近良く耳にする「妊活」ということば、妊娠するためにサプルメントとか聞くことがあります。それほど問題視されているのに、どうして食事から摂取しようと思わないのでしょうか。

肥満は困りますが、痩せの方がもっと深刻だということが理解されていない。太っていなければ健康だというわけではありません。標準体型を維持することがもっとも大切です。ダイエットするためには運動は必須です。食事ではダイエット出来ません。そんなことも半年以上学んで来ました。

●新型栄養失調を意識して欲しい

スーパーフードもよく話題にされますが、自分に必要な栄養素を理解して摂取していますか?炭水化物ダイエットも間違えるとエネルギー不足に陥ることになります。メディアの情報に惑わされて誤った解釈をされている方を多く見受けます。

鉄は、食事でからの摂取は、10%程度といわれるような吸収し難い栄養素とされています。鉄分が多い食事をしていればよいというわけでなく、他の栄養素も吸収に関与しています。ミネラルのブログでもお伝えしたように、吸収の良いヘム鉄とあまり吸収がよくない非ヘム鉄とがあります。野菜、豆類、海藻、卵などに多く含まれる非ヘム鉄は、動物性食品、ビタミンCとともに摂取することでその効果があがります。

そして、鉄以外に葉酸欠乏性貧血があるように、葉酸も、ビタミンB12が必要となります。これらの栄養素は、赤血球の元になる赤芽球からの生成に関与しますので、不足すると、上記で出てきた、「巨赤芽球性貧血」を引き起こすことになります。大量飲酒による肝障害などでは、このタイプの大球性貧血が見られることになります。胃腸障害での栄養素吸収力の低下は、ビタミン類が必要量摂取できないためにこの大球性貧血が起きることがあります。

●ひとつの食品、食材ではなく多種多様

貧血気味だから鉄分を補給しよう!これも確かによいのですが、鉄はもちろんのこと、ビタミンC、ビタミンB12 、葉酸、そして亜鉛や銅も必要なのです。多種多様の食材で調理に工夫をすることで栄養素の摂取されかたも異なります。

3.高齢者の貧血

高齢者にも当然貧血はあります。

❍高齢者に見られる貧血とは?

高齢者にも鉄の不足による鉄欠乏性貧血は見られることがありますが、それ以上に身体全体の機能低下によるところが多いようです。鉄が十分にあっても上手く赤血球を作ることが出来ないという状態です。悪性腫瘍、感染症、膠原病などの場合や、赤血球を産生する骨髄疾患により貧血が起きることもあります。

●鉄欠乏性貧血

若い人と同様に、鉄の不足、慢性疾患や、悪性腫瘍などによる持続的な出血のために引き起こされる貧血です。高齢者は、胃がんや大腸がんなどの発症する可能性もあり、消化管からの出血が貧血の原因にもなります。さらに腰痛や関節痛などの慢性的な痛みに対して、処方される消炎鎮痛剤の内服薬は、胃の粘膜からの出血の原因にもなることがあります。

●慢性炎症性疾患による貧血

慢性疾患がある場合、体内に鉄が十分量存在しても、組織の機能低下により、赤血球を必要量十分に作れないことがあります。高齢者の場合には、悪性腫瘍が原因なる貧血も多くみられます。さらに感染症や、関節リウマチなどの膠原病が原因となる貧血も少なくありません。

●骨髄性疾患(骨髄異形成症候群、再生不良性貧血など)

骨髄異形成症候群(MDS)とは、高齢者に多く発症する骨髄疾患です。血液細胞を作る骨髄異常が原因となり、貧血となります。

再生不良性貧血とは、骨髄での血液産生が出来なくなる疾患です。薬剤や放射線が原因となるとされています。

●老人性貧血

原因がわからない場合、単に老人性貧血とされることがあります。加齢にともなう赤血球産生能力の低下、赤血球刺激ホルモンに対する感受性低下などを原因とするという考えのようです。

❍高齢者の貧血、その理由とは

●加齢による変化

加齢による変化、血球を産生している骨髄量が減少に伴い、赤血球の産生量が減少します。高齢者の骨髄像を見るとけっこう脂肪組織が多く、造血機能低下を見ることがあります。高齢者の貧血で検索してみると、骨髄は、通常、十分な血球を生涯にわたって産生することができるとありますが、実際はどうなのでしょうか。

高齢者の慢性的な貧血は、十分な赤血球産生が出来なくなることが原因となります。そして高齢者でこの加齢による骨髄量の変化が問題のなるのは、急激な赤血球変化に対して骨髄機能が対応出来ないことです。身体が必要としている急激な状態に対して、赤血球産生が間に合わない、対応出来ないということです。

●貧血に気づきにくい高齢者

貧血の症状としては、動悸、息切れ、疲労感、倦怠感などですが、日常生活の運動量の低下により、身体がその状態に慣れてしまうということがおきます。無理な行動も行わなくなり、使わない機能は衰えていきます。そのため貧血の症状に対して、自覚症状として気づきにくくなっています。ヘモグロビンの数値が6~7g/dlまで低下しても気づかないということもあります。

他に疾患がある場合は、その症状だと思ってしまうことや、認知機能の低下も関係していることがあります。不定愁訴として、何となくだるい、疲れやすいなどの症状に気を使うことも必要となります。

●加齢によるビタミンの吸収力低下

加齢とともにビタミンB12の吸収能力が低下すると言われています。胃薬の長期服用や、アルコール依存症、食事量の低下も、銅などの栄養素の不足を招き貧血の原因となります。

赤血球は、人が生きていく上で、不可欠な酸素や栄養素を全身の細胞に送り届ける働きをもちます。今、よく言われているタンパク質をしっかりと摂ることはとても大切です。低栄養状態から貧血が進行することも多く、貧血に限らず、食事のバランスを考え、質の良い栄養補給は、高齢者にとっても健康寿命の延伸にも関与するために、とても大切で必要不可欠です。

❍最後に…この話題を取り上げたその理由

私の父は、晩年ずっと貧血でした。ヘモグロビンの数値で8g/dl 前後をいつもウロウロという結果です。よく食べるし、晩酌も毎晩欠かさずという生活、母を最後まで看てくれていました。「フラフラする」ということが口癖でした。

貧血が原因だよねと思ったとき、胃の検査をしたこともありましたが、積極的に検査をすることを好まない父、結局何も原因がつかめないまま、「加齢による骨髄機能低下」とし推移、その数値を数年間ずっと維持していました。その後も父の貧血に関わる話もいろいろあるのですが、今思い返すと、ヘモグロビン低値の原因は、骨髄と膀胱憩室からの出血が原因だったのではないかとも思うのです。救急搬送された時の呼吸停止は、膀胱での大量出血が直接的な原因でした。幸いその時は、輸血をしていただき、一命をとりとめました。

その後、ヘモグロビン8g/dlは、亡くなるときまでその数値を維持していました。日常生活でのその数値はけっこう辛かったのではないかといまさらながら思い出します。

生理検査アティテュード®からのメッセージ

思春期・青年期(中・高生)のお子さんをお持ちの方へ伝えたい

私自身が経験し、猛省したこと

❍私自身が子どもから教えられたこと

気づけてあげられなかった...

まだ私が心を学ぶ前のこと、私は大きなストレスの塊を持っていた時期があった。今、振り返ると、毎日をギリギリのところで生活していたのだと思う。言い訳するならば、仕事も家庭も混乱状態そんな毎日を過ごし、余裕のかけらも持てなかった時期だったのかも知れない。

当時高校生だった子どもが発することば、「頭が痛い」「息が切れる」「めまいがする」などにたして、「運動不足だよ」それだけで片づけていた私、ほんとうにひどい母親だった。気持ちが悪いと言ったときだったか、「じゃぁ、病院においで」そう言い自分の勤務していた病院に受診させた。

❍倒れる寸前の数値だった。。。検査結果

胃薬だったかを投薬してもらい、念の為に血液検査を受けた。今考えると検査してもらって良かった、もしそのまま帰宅したらと思うと...きっと数時間後には倒れていただろう。今さらながら実感として非常に危険な状況だったと認識できる。

帰宅寸前の子どもに「ヒヤリ・ハット」でストップ!

「Hb 4.9だよ!」と、同僚が教えてくれたヘモグロビンの数値!

検査技師ならば比較的見ることのある数値だが、通常、健康な高校生では、ありえない数値です。そのまま、ストレッチャーに乗せられて、内視鏡検査へそしてそのまま即刻入院となりました。

ヘモグロビン 4.9g/dl とは、通常の1/3に近い状態、倒れていてもよい数値です。急激にそこまで低下したら、命を落としかねない数値です。でも、人は強い、ジワジワとした胃からの微出血では、身体は一生懸命に血液を作り耐えていた。階段が登れない、体育の授業が受けられない...あたり前です。

医療者でも親の立場になると、思考にバイヤスがかけられ、視野がくもります。まさかの数値に私は、猛省しました。もっと子どもの声を聞いてあげればよかった...

❍長い人生を送る子どものことを考えたら

当然輸血を勧められましたが、子どもの17歳という年齢を考え、入院期間は長くなりますが輸血断り、鉄剤の補液での対応をお願いしました。成分輸血でもやはり臓器移植と同じ意味合いが生じます。進学を考える学年でしたが、いっときのこと、長いその後の人生を考えたら、輸血はやはり避けたいと思いました。倒れて救急搬送されなくて良かったことに、今さらながら再度安堵しています。高校3年の進路決定の時期、ひと月の入院はやはり本人には辛かったことかと思い返します。

そして、ヘモグロビン 4.9 という数値での通学、朝起きられない、頭が痛い、息が切れるなどなど、さまざまな症状がどれほど辛かったことか、まったくもって親失格です…

❍悪循環が起きます!

日常的に頭が痛いと言い、市販の頭痛薬を常用していたようです。そのために胃粘膜の微出血が起こり、悪循環が始まります。薬は胃の粘膜をあらし、ミネラルなどの栄養素の吸収力を奪います。体内は貧血状態が更に進行し、症状は強くなるばかりです。とかく青年期は、ホルモンバランスからも頭痛が起こります。成長期の女性はホルモンからの頭痛を多く発症します。その時の私は成長期に関しても知識不足、自分と異なるということ、親と子どもはまったく異なる体質のことも多くあります。自分が大丈夫なのだから子どもも大丈夫はありません。

❍無意識に自分の価値観で子どもを枠組みしていませんか?

現代社会と自分が子どもだった時代とは、社会の動きも、人の考え方も、学校という組織も大きく異なっています。自分がこうだったから、子どももこうあるべき、と考え無いこと、決して同じではありえません。

そのことを親自身が初めに学ぶべきことだと私は思います。知らない間に、自分の価値観を子どもに押し付けること、枠組みに入れようとしていること、そんな現実がありませんか?

子ども自身が、自分自身の目的のために必要な価値観を見出し、持てるようになるために、しっかりと見守ることが大切だということ。親自身が自分の価値観を決して押し付けるのではなく。子ども自身で選択できる可能性を持つこと、そのことがいちばん大切だと私は思います。

子どもは幼少期からきちんと自我を持っています

成長した子どもたちへ

私を育ててくれてありがとう

Pure Medical attitude

生理検査アティテュード®

今日のまとめ

- 血液検査で出される赤血球指数で赤血球の形態がある程度わかり、分類できる

- 鉄欠乏性貧血は、かなりの数値まで耐えることができるが、悪循環になることもある

- 腎性貧血は、エリスロポエチンの産生力低下で起きる貧血

《THINK YOUR LIFEのセミナー情報》

実践できる健康講座 8月・9月

HEALTH TALKING ワンコイン500円で参加出来る

〔大崎開催〕 8月

〔横浜開催〕 8月

『気軽に健康トーク』の場がスタートいたしました!

HEALTH TALKING in Pure Medical attitude

当社Office での開催も決定いたしました!

〔横浜・鶴見 当社開催〕8月25日(土)・9月9日(日)

関連サイト

- 貧血 Wikipedia

- 貧血の分類と診断の進め方 日本内科学会雑誌第104巻第7号

<Pure Medical attitude のblog>

関連ブログ

- 身体の5%ミネラルの話 §3 大切な微量ミネラルたち 2018.7.27

- CKDを知って欲しい §2 腎臓のはたらき、機能を知る 2018.2.28

- 女性特有疾患 §2 女性だけの疾患 婦人科領域(子宮・卵巣) 2017.7.12

- 身体がみえる臨床検査 §2 健診結果を読む② 血液検査 2017.7.19

- 年齢特有の心の病 §2 青年期 子どもから大人への変化 2017.7.5

今週のテーマブログ

貧血になると 2018.8.8~

- §1 ヘモグロビンが、血液が減る貧血とは 2018.8.8

最近のブログ

身体の5%ミネラルの話 2018.7.23~7.27

- §1 良い塩梅「塩」はどうして必要? 2018.7.23

- §2 骨を構成する多量ミネラル 2018.7.27

- §3 大切な微量ミネラルたち 2018.8.8

不整脈を知る 2018.7.16~2018.7.20

- §1 不整脈理解のための心電図を知る 2018.7.16

- §2 不整脈その1 徐脈性不整脈 2018.7.18

- §3 不整脈その2 頻脈性不整脈 2018.7.20

夏こそ気をつけたい脳卒中 2018.7.9~2018.7.13

- §1 脳出血と くも膜下出血 2018.7.9

- §2 脳血管が詰まって発症 脳梗塞 2018.7.11

- §3 脳卒中の予防あれこれ 2018.7.13

アレルギーを知る 2018.7.2~2018.7.6

- §1 アレルギーのメカニズム 2018.7.2

- §2 アレルギーの原因と素因 2018.7.4

- §3 気管支喘息と咳喘息、食物アレルギー 2018.7.6

『今週は、気になる過去ブログの振り返り』2018.6.25~2018.6.29

『糖尿病と足の関係性』 2018.6.11~2018.6.15

- §1 糖尿病性神経障害とは? 2018.6.11

- §2 糖尿病神経障害と足切断 2018.6.13

- §3 足を切断から守るためのフットケア 2018.6.15

『尿潜血いつも陽性?!』 2018.6.4~2018.6.8

- §1 尿検査で潜血陽性と言われたけど… 2018.6.4

- §2 血尿が症状となる良性疾患 2018.6.6

- §3 血尿にみる尿路系のがん 2018.6.8

『夏本番前に熱中症を知る』 2018.5.28~6.1

- §1 熱中症への理解 2018.5.28

- §2 熱中症の対応と対策 日常に潜む危険性 2018.5.30

- §3 熱中症対策のための体温調節機能の理解 2018.6.1

※ご意見・ご質問は、こちらからお気軽にどうぞ

みなさまのお声をぜひお聞かせください!お待ちしております!

Pure Medical attitude

生理検査アティテュード®

代表 かたよし純子 Junchan♪ ※自己紹介はこちらから

臨床検査技師/超音波検査士/健康管理士一般指導員/健康管理能力検定1級/介護予防運動指導員/米国NLP協会認定NLPトレーナー

THINK YOUR LIFE -ミドルエイジとともに-side by side-

共同代表 Junko Katayoshi

今日も最後までありがとうございました。

☆アンコモンセラピー読書会☆

毎月、大崎ゲートシティ スターバックスコーヒーで開催しています。ミルトン・エリクソンの戦略的手法を紹介されている名書「アンコモンセラピー」この読書会を毎月開催しています。次回は、8月20日(月)となります。Facebookページのイベントサイト or HPから