元気&HealthのJunchanのblogにご訪問ありがとうございます。医療スタッフのメンタルパートナー かたよし純子です♪ 今週のテーマは不整脈です。初回、不整脈理解のための心電図、2回目は、脈拍が1分間に、50以下となる除脈性不整脈でした。今日、最終日は、脈が速くなる「頻脈性不整脈」をまとめていきたいと思います。電車に間に合わずダッシュ!身体からのたくさんの酸素供給の指示が出されますので、当然心拍は上がります。しかし、疾患が原因で脈が速くなることもあります。その原因は?心室性徐脈の中で、前回取り上げなかった脚ブロックは今回のプラスαでまとめていきたいと思います。そして、いちばん知って欲しいのが、「心室細動」へのAEDです。

1. 頻脈による不整脈を理解するための3ステップ

1-1 頻脈になるとどうなるのか?症状とその原因

1-2 洞房結節より早期に、異所性からの興奮で起きる期外収縮

1-3 房室結節(正常)以外からの興奮が繰り返される不整脈

今日のプラスα

2.刺激伝導障害、心室性徐脈性の不整脈「脚ブロック」

3.突然死の原因、心室細動への除細動、AED知っていますか?

生理検査アティテュード®からのメッセージ

・心臓マッサージの記憶

1. 頻脈による不整脈を理解するための3ステップ

前回のブログで、不整脈には、除脈性不整脈と頻脈性不整脈があること、おもな不整脈をあげています。今日は、脈が速くなる「頻脈性不整脈」をまとめていきます。

1-1 頻脈になるとどうなるのか?症状とその原因

❍頻脈とは?

そのことばの通り、脈拍が速くなることで、100回/分で頻脈といいます。身体活動状況に応じて、心臓は自律神経支配を受け心拍は変動します。脈が速くなる不整脈を頻脈性不整脈といい、心房の刺激で起こる上室性頻脈と心室で起こる心室性頻脈とに分類されます。

前回は、脈がゆっくりとなる徐脈で、危険な不整脈として完全房室ブロックなどをお伝えしましたが、頻脈性不整脈にも危険な場合もあります。

❍どうして怖いの?頻脈性不整脈

脈が速くなりすぎると、心臓がしっかりと収縮することができなくなります。心臓の機能は、血液を全身に送り出すことにあります。脈拍が速くなる過ぎると、心室からしっかりと血液を送り出仕切る前に、次の刺激がやってきますので、慌てて拡張する間もなく収縮しなければならなくなるという状態になり刺激の空回りとなります。その結果、全身に血液を送り出すという機能を失い、心停止に至ることも稀ではありません。

徐脈も頻脈も不整脈には、命につながる怖いものがあるということを知っておいて欲しいと思います。

❍頻脈性不整脈の原因とは?

心臓は、自律神経によって支配されています。副交感神経優位の状態では心拍は、ゆっくりとなり徐脈傾向になりますが、逆に、交感神経優位の状態では、脳からの司令で、身体戦闘態勢、心拍は亢進状態となり頻脈傾向になります。何らかの要因があり、交感神経優位となることでも頻脈となります。

脳は自分を守るためにさまざまな司令を身体の各組織に発信します。極度の緊張状態でドキドキする、これも交感神経優位の状態ですよね。

※関連ブログ「自律神経と疲労との関係性」

●一般的にあげられる頻脈の原因として

高血圧、心筋梗塞、狭心症などのアテローム性動脈硬化症や、心臓弁膜症、心不全、心筋症などの先天性心疾患、感染症による心筋への血流低下、甲状腺疾患、心不全を引き起こす慢性肺疾患、電解質異常、アルコール依存症、薬物乱用などさまざまな原因があげられます。心拍は、自律神経の支配を受けますので、当然ストレスやアルコール、多量のカフェイン摂取などでも影響を受けます。

心因性が原因の場合は、比較的短時間で解消されることがほとんどですが、薬物が関与する頻脈は、薬物の中和などの緊急の処置が必要となる場合もありますので注意が必要です。

●刺激伝導系の異常による頻脈

心臓の刺激伝導系の異常によることが原因となる頻脈があります。発作性上室性頻拍などがあげられます。あとで詳しくまとめていきましょう。

❍頻脈性不整脈の症状とは?

- 脈の不整を自覚する

- 動悸、ドキドキする

- 息切れ

- めまい、立ちくらみ

- 失神、けいれんを伴う失神

- 突然の虚脱感

❍頻脈性不整脈の分類

不整脈は、さまざまな原因から、たくさんの種類があり、その分類もさまざまとなります。注意して欲しい不整脈を中心に頻脈性不整脈をまとめていきたいと思います。

●洞性頻脈:ほとんど生理的な反応による、治療対象外の頻脈

洞結節からの規則的な速い刺激で頻脈

洞性頻脈は、ほとんど治療対象とはならない頻脈です。日常的に起きる生理的な身体の反応として、発熱、精神的緊張、アルコールなど、心臓以外の身体反応の結果起こる頻脈で、健康人によくみられる頻脈です。

甲状腺機能亢進症や心不全によって起こるケースもありますが、その場合は適切な治療が必要となります。

●期外収縮 :心房性・心室性

洞結節から発生した規則的な電気信号以外に、他の場所から予定外の刺激が発生し収縮が起きます。

●洞結節以外から高い頻度で、電気信号が繰り返し発生

- 頻拍:上室性頻拍、心室頻拍

- 細動:心房細動、心室細動

- 粗動:心房粗動、心室粗動

●房室ブロックが原因となる頻脈

洞結節からの電気信号が心房までは伝わるが心室まで伝わらない「房室ブロック」、前回徐脈でまとめていきましたが、徐脈頻脈症候群となる頻脈もあります。

1-2 洞房結節より早期に、異所性からの興奮で起きる期外収縮

期外収縮とは、正常の洞結節リズムの心拍の中で発生する不整脈で、最も頻度が高い不整脈です、自覚症状がほとんどの場合無く、健康な人でもよく見られる不整脈です。

❍上室性期外収縮と心室性期外収縮

刺激が発生する場所で分けられます。

- 上室性期外収縮(心房性期外収縮):心房(心臓の上の部屋)から発生

- 心室性期外収縮 :心室から発生する場合

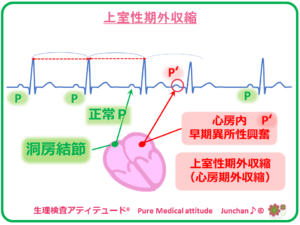

●上室性期外収縮は

洞房結節の刺激よりも早期に他の心房部分からの異所性刺激が出されれる。P波は不明瞭なこともありますが、QRSは幅の狭い正常な形でみられます。異所性刺激は、左右心房内および房室接合部付近からの興奮が多くみられます。

<上室性期外収縮>

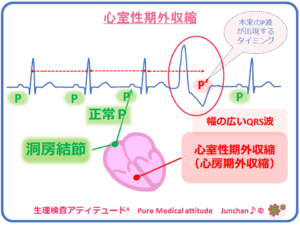

●心室性期外収縮とは

本来洞房結節からの刺激が送られるより早期に、心室から刺激が送られる。幅の広いQRSがみられます。心室期外収縮は、左右心室、特に心尖部や左右心室を隔てる部分(中隔)を起源とすることが多いとされています。

<心室性期外収縮>

❍期外収縮の原因

期外収縮は、健康人でもよく起こる不整脈です。精神的ストレスや睡眠不足によって引き起こされるものから、もともと狭心症、心筋梗塞、弁膜症、心筋症などのさまざまな心疾患がある場合などがあげられます。

❍期外収縮の症状

ほとんど自覚症状がないことが多いとされますが、よくある症状としては、何となく不快な感じがする、脈がとぶ感じがする、脈の結滞(脈が途切れる)、安静時に起きると、動悸や息切れのような症状をうったえることがあります。通常、他の心疾患がない場合は、放置されても危険が無い不整脈とされていますが、心疾患がある場合には、この後でまとめる心室細動などを起こす場合もあるとされています。

1-3 正常の洞結節以外からの興奮が繰り返される不整脈

頻拍、細動、粗動がありますが、興奮が心房で起きるものと、心室で起きるものでわけてまとめていきます。

❍上室性不整脈

●発作性上室頻拍

発作性上室性頻拍は、心拍数150~250/分となる、心房および房室接合部辺りで、異常な電気刺激が高頻度の興奮として発生することで起こるとされ、リエントリー回路が形成されて発症すると考えられています。健康な人でも睡眠不足や過労、極度の緊張などがトリガーとなり、頻拍発作を起こすことがあります。失神やめまいを伴うことがありますが、重症の心臓疾患がなければ致死的ではないとされます。心拍数が180/分以上になるとすべての興奮が房室結節を通過できなくなるために房室ブロックを伴うこともあります。

心電図上、P波は、頻脈のため不明な場合が多いですが、QRS波は、通常の形状でみられます。

発作性上室頻拍原因とは...?

なんらかの原因で異常な電気経路ができてしまうことや、先天的に副伝導路(刺激を伝える電気経路)がある場合、突発的に電気信号が空回りすることで頻拍発作が起こります。

正常では心房と心室をつなぐ電気経路は1本だけとなりますが、心房と心室をつなぐ房室結節付近に、原因となる別の副伝導路がある場合が最も多いとされます。大きく分けて3つあるとされているとのことですが、先天的にこの副伝導路が別にできてしまっている場合がWPW症候群となります。

WPW 症候群とは?

「WPW」は、人の名前、3人の研究者(ウルフ・パーキンソン・ホワイト)から名づけられています。

WPW症候群とは、先天的に正常の刺激伝導系以外に、心房と心室の間に興奮が通る副伝導路と呼ばれる通路があり、この刺激伝導系以外の部分では絶縁された状態になっているとされます。安静時心電図上では、特徴的なデルタ波と呼ばれる特徴的な波形でみることができます。ふだんはまったく無症状ですが、この副伝導路を経由して興奮が心室へ高速で勝手伝わると、極端な頻脈性不整脈引き起こすことがあります。WPW症候群は、心房の頻拍や細動、粗動などの頻拍性不整脈の原因とされ、突然死を招く原因にもなりうると考えられています。

頻回に頻脈発作を起こす場合には、カテーテルアブレーションという心筋を部分凝固させる手術などの治療の対象となります。

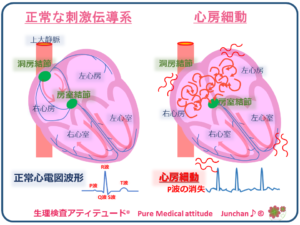

●心房細動

先週のブログで、心房細動が「心原性脳塞栓症」の最大の原因となることをお伝えしました。最近TVでも、熱中症とともに、脱水による脳梗塞のリスクが上がると報道されています。心房細動は、国内でも非常に多い不整脈で、特に高齢者に多くみられます。

洞房結節の刺激が無くなり、心房が震えている状態(心房が不規則に収縮している)となり、あちらこちらから異常な刺激が出されている状態が心房細動となります。

心電図上は、P波が消失し、細かい揺れのような波形(f波)が生じて、R-R間隔がバラバラになります。異所性の刺激が生じる場所により、その部位によってもさまざまに波形が変化します。 通常の刺激は、洞房結節から出され、心電図のP波として見られますが、心房細動では、このP波が見られなくなります。心房が震えている状態(心房が不規則に収縮している) ※下記のイラスト参照

正常な心臓の拍動は、ゆるやかなゆらぎを持ち、ほぼ規則的に男性で60~70回/分、女性で65~75回/分程度です。しかし、心房細動になると、不規則的に心房が震える状態となります。

突然、発作的に起こる心房細動を発作性心房細動(paf)と言っています

心房細動の原因とは...?

心房細動の原因ともっとも多いとされるのは、心臓弁膜症で僧帽弁狭窄や閉鎖不全などがあげられます。心疾患が見られないない健常者でも発生しますが、高血圧、糖尿病、心筋梗塞などの心臓病や慢性の肺疾患のある方は発生しやすく、またアルコールやカフェインの過剰摂取、睡眠不足、精神的ストレスなどもリスクとなることがあり、その他、甲状腺機能亢進症も原因とされ、加齢も原因の1つとされています。

左心房の血栓は、心原性脳塞栓症の原因となる?

心房細動にみられる合併症に心房での血栓形成です。特に左心房内に発生し、血栓が、左房内に発生した場合、それが原因となって、脳塞栓を引き起こすことがある。この血栓リスク回避のために”血液サラサラ”といわれる抗凝血薬が投与されることもあります。

心房細動自体は命に関わるような重症な不整脈ではありません。しかし動悸、息切れ、疲れやすいなどの症状が現れ、また脳梗塞の発生率が高くなるため適切な治療が必要とされます。

<心房細動>

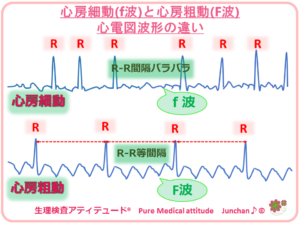

●心房粗動

心房粗動は、心房内を電気信号が旋回する状態となっている頻脈性の不整脈です。心房粗動の心電図の特徴としては、正常P波は、みられません。のこぎり状と言われる、特徴的なF波(粗動波)、比較的、規則的な心房の振れを示す波形が見られます。心房の興奮の全てが心室に伝導されない状態となります。

250~350/分、心房興奮が全て伝導された場合には、高度な頻拍となり、それによって血圧が低下しAdams-Stokes発作を生じることがある。

心房粗動の原因とは...?

原因の多くは、心筋虚血、心筋症、心筋炎などに伴い発生します。

<心房細動と心房粗動>

❍心室性不整脈

心臓の下側の部屋は、血液を送り出す働きをしています。そのため心室性不整脈は、心機能障害の原因となります。

●心室頻拍

心室頻拍は、この心機能障害として、非常に危険な不整脈の1 つとされます。早期の適切な処置が必要となります。心室から、心室期外収縮が、高頻度に出現する状態を心室頻拍といいます。心拍数120回/分以上、3拍以上続くものを心室頻拍としています。心室内で異常な興奮が発生し、それが心室内でグルグルと回転して起こる不整脈です。

心室頻拍は危険な不整脈...?

心室頻拍は、心室の心筋が速いリズムで収縮を繰り返すことになるため、心臓のポンプ機能が著しく低下します。そのため、全身に送られる血液が低下し、めまいや失神(アダムス・ストークス症候群)を起こすことがあります。心不全の原因となることや、心室頻拍に続いて心室細動を引き起こす原因にもなることがあり非常に危険な不整脈といえます。

「アダムス・ストークス症候群」前回のブログでもご紹介しましたが、再掲しておきましょう。

《アダムス・ストークス症候群とは?》

徐脈にともなう失神発作の状態をいいます。不整脈により心拍出量の急激な低下にともなう脳血流減少のために、めまい、意識消失などの失神、痙攣などの一過性の脳虚血症状を引きおこした病態のことをいいます

心室頻拍の原因とは...?

狭心症、心筋梗塞、心筋症、弁膜症などの心疾患を持ち、心機能が低下している場合に多く発生するとされますが、心疾患の既往がなく、心臓機能や形態異常など正常な心臓にも発生することもあります。しかし、心機能が低下している場合は、心室頻拍を発生しやすく、心不全の悪化、突然死の原因となることがもあり注意が必要です。また、睡眠不足、肉体的、精神的ストレス、カフェインなどの刺激物の過剰摂取なども誘引となることもあるとされています。心拍数が速い心室頻拍発症時ほど、心機能の失調や血圧低下を招く危険性が上昇します。

心室頻拍、発作への対応とは...?

心室内に異常な電気信号を発生する部位が存在することで生じる不整脈とされています。投薬や心臓刺激を加えることで止まることもありますが、一部の心室頻拍はカテーテルアブレーションにより治療可能とされていますが、再発することもあるため、植込み型除細動器の適応とされるようです。

心室頻拍の症状とは...?

自覚症状は、突然、胸がドキドキする、息切れ、めまい、ふらつき、意識消失発作などを起こします。発作の頻度が少ない場合、持続時間が短い、また頻拍の心拍数が比較的遅い場合などは、軽度の自覚症状として感じられることもあるようですが、その多くの場合、血圧低下とみられる症状として、めまい、ふらつき、意識消失などを伴います。

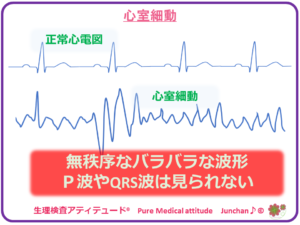

●心室細動

心室細動は、非常に危険な状態です。心室に異常な電気刺激が発生し、1分間に300回以上、不規則に痙攣したような状況となります。ぶるぶると震えるだけの心室は、心臓のポンプ機能を完全に失い、血液を送り出すことが出来なくなります。

危険といわれるが、心室細動の症状とは...?

心室細動を起こすと、数秒でめまい、約10秒で意識消失、さらに3~5分続くと脳死状態となり命を落とすとされる危険な状態です。直ちに電気的除細動で正常のリズム戻すことが重要となります。

心室細動の原因とは...?

心室細動ははじめから心室細動を起こす場合と、上記でまとめた、心室頻拍から移行する場合とがあります。

心筋梗塞や、心筋症の既往がある場合が多いとされますが、運動中の突然死の原因の多くがこの心室細動です。心臓疾患を持っていることに気づかずに、ジョギングなどで心室細動を起こしているようです。

<心室細動>

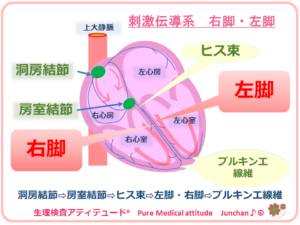

2.刺激伝導障害、心室性徐脈性の不整脈「脚ブロック」

脚ブロックとは、心室性の徐脈性不整脈として分けられます。徐脈とされますので、前回まとめるべきところ、諸般の事情で...笑、最後に取り上げておきたいと思います

❍ブロックされた場所や程度で分類される

●QRS幅による分類

脚ブロックには、心電図のQRS幅による分類方法で、完全ブロックと不完全ブロックに分けられます。

- 完全脚ブロック :QRS幅が0.12秒以上に延長した場合

- 不完全脚ブロック:QRS幅が0.12秒未満の場合

●右脚ブロックと左脚ブロック

刺激伝導系の右脚、左脚どこでブロックされているかで判断されます。心電図波形が異なります。伝導ブロックは多くの心疾患を原因とすることが多く、他には、心疾患の合併がない内因性の変性などがあげられます。

<刺激伝導系 右脚・左脚>

❍右脚ブロック

右脚枝内での刺激伝導障害を生じた場合に起きます。そのほとんどは、問題がないとされ、肺塞栓症の発生後に一過性の右脚ブロックとなるとも言われています。

右脚ブロックは、心電図で診断されますが、念のために心エコーや運動負荷試験、ホルター心電図などの検査をしておくことも勧められます。他の心疾患の有無の判断と、危険性のある不整脈などの有無の確認のためです。

通常、右脚ブロックは、症状がない場合が多いとされていますが、一過性に運動などにより、右脚ブロックとなることがあり、この場合に違和感として胸部症状を訴えることもあるようです。

❍左脚ブロック

左脚ブロックは、左脚枝内での伝導障害で生じます。左脚は電気生理学的に分枝していることから、12誘導心電図では、さまざまなパターンとなり、より多彩な波形となります。通常、左脚ブロックの場合、心電図による、虚血の診断できなくなります。

左脚ブロックの場合、心臓の基礎疾患の有無を調べたることをお勧めします。新たに運動を始めようと思う場合、事前の心疾患の有無を判断し、医師の指示を受けることをお勧め致します。

3.突然死の原因、心室細動への除細動、AED知っていますか?

体外式自動除細動器

(Automated External Defibrillator : AED)

多くの突然死の原因としてあげられるのが、今日お伝えした予測不可能な、心室細動や心室頻拍です。

医療機関以外で、突然の意識消失、救急要請して到着までの時間、その時間どう対応するかで、命を救えるか、救命率に大きく関わり時間とされています。今、体外の公共の場には「AED」が設置されるようになってきています。このAEDを市民の私たちが使うことで多くの命が救われることがあります。

病院の外で心室細動が生じた場合、救急車が到着までに除細動されるか、否かで大きく救命率が変わります。

心室細動:除細動1分遅れると、救命率は10%低下する

救急車を待つまで、何も処置されないと、その人の命を救える確率は、わずか数%と言われています。街の中にある「AED」は、誰でも命がすくえるために置かれています。市民が、その場にいる人が、その場での救命士になり、除細動を行うことで、救命率は画期的に上昇することになります

AED

音声ガイドが流れます。指示のとおりにパッチ電極を張り、順番に1~3個のボタンを押すだけです。簡単な操作で、心肺蘇生法より安全に行えるとされています。除細動指示の前に、電極を装着すると自動で心電図が記録されます。除細動の必要性をAEDが判断し、指示をしてくれます。 こんな波形が見られたら、心室細動です!↓

AEDのメーカーにより多少の差はあるかも知れません。音声ガイドは支持されます。私自身は、AEDで実際には除細動をしたことはありませんが、心肺蘇生は行っています。(ブログの最後、アティテュードで綴りますが、心肺蘇生はけっこう大変です)

厚生労働省は2004年7月に、非医療従事者(一般市民)によるAEDの使用を認めています。

※厚生労働省「非医療従事者による自動体外式除細動器(AED)の使用について」2013年(平成25年)改正

もし、救えなかったとしても、そのことで責任を問われることは無いとされます。むしろ何もやらなかった後悔を私はしたくないと考えています。それで命を救えるかもしれないのです。

生理検査アティテュード®からのメッセージ

・心臓マッサージの記憶

奇しくも私は、3年前に母の、2年前に父の心臓マッサージが必要となる場面に遭遇しています。

3年前の6月、兄から母の異変の連絡に救急要請を行い、救急隊の方から指示を受け...時すでに遅かったのでしょう、今から思うと私が呼ばれたときには...早い時間に、心停止していたというように思います。無意味だったのかも知れません。

2年前の6月、私の眼の前で意識消失し、呼吸停止した父に対しても救急隊の指示で心臓マッサージを行っています。救急隊が到着するまでの時間、救急隊は蘇生の指示をしてくれます。

強い力が必要、そして肋骨は簡単に折れる

今だに感触が残る…

心臓マッサージは、かなりの強さで圧迫しないと蘇生出来ません。肋骨が折れるくらいの強さです。今でも感触として思い出せます。何ともいえない感触とともに、「ボキッ」という音...見事に?肋骨が折れる強さでマッサージが功を奏したのか否かはわかりませんが、父は呼吸再開し、一命を取りとめることが出来、その後到着して救急車で搬送してもらうことが出来ました。約5ヶ月後、肺炎で他界しました。

蘇生していただいた父の命から、私はとても貴重な経験をさせて戴きました。さまざまな医療現場を、立場を変えたポジションで見て、感じて、考えることも出来ました。父が最後に私に見せてくれた「貴重な時」となっています。

おそらく心臓マッサージをしていなければそのまま命を失っていたでしょう。AEDがある場所ならば、尚可です。

自分は医療者であるという自負は確かにあります。父が意識消失、呼吸停止という場、1年前に亡くなった母の一周忌の法要の場での出来事です。内輪での家族だけの法要でしたが、当然、全員が揃う中でも、医療関係者は私のみ、自分が対応するのが当然だと私も、私の姉、兄もそう思っていたことかと思います。

医療者の場合、職場でAEDの使い方など講習を受けています。AEDの場合、確かにONにするとアナウンスが流れますので、そのとおりの動作を行えばよいのですが、人間の生命に関わる行為です。やってみたことがあるか、無いかでは、気持ちの在り方も大きく異なるのではないでしょうか。

後悔する時間とならないために

一瞬を争うこともあります。その後の予後の後遺症、生活に大きく係る場合も多い「貴重な時間」をどう活かすは、その場に居合わせた人に関わると言っても過言ではありません。

まったく医療知識も、蘇生に関わるような経験もない場合、気が動転し、何も出来ないという状況がほとんどでしょう。だからこそ、身近な人の命を救うために、一度講習を受けて置くこともよいかも知れません。市町村の消防局などを検索するとさまざまな救命講習の情報が得られます。横浜市と東京都のサイトを検索してみたので、ご参考までに下記にリンクさせて戴きます。

自分に何が出来るのか、知らないよりは、知っていたほうが良い。自分の周囲にも多くの高齢者がいます。AEDをふつうに街なかで見るようになってきている時代です、いつでも使える準備をして置くのもよいのではないでしょうか。

そして、

熱中症でしょうか、毎日多くの救急搬送の音を聞きます。先月末にUPした熱中症関連のブログは、こちらです。子どもも高齢者も救える生命を救うこと、それは、人間としてのコアの部分だと私は思っています。

毎日暑い日が続きます。どうぞみなさまご自愛ください♡

Pure Medical attitude

生理検査アティテュード®

Junko Katayoshi

今日のまとめ

- 心拍数100/分を超えると、頻脈という、そして洞房結節よりも早く出る興奮を期外収縮という

- 心房細動は、心配のない不整脈ではありますが、脳梗塞の原因となることもあります。

- 眼の前で人が倒れたら、心室細動を疑い、救急要請、AEDを探す。「心室細動は秒を争う」

《THINK YOUR LIFEのセミナー情報》

「実践できる健康講座」

実践できる健康講座『その頭痛、あきらめていませんか?』 今月28日開催!

そしてもうひとつ耳寄りなお知らせです!

HEALTH TALKING ワンコイン500円で参加出来る

〔大崎開催〕 7月・8月

〔海老名開催〕8月

〔横浜開催〕 8月

『気軽に健康トーク』の場がスタートいたしました!

HEALTH TALKING in Pure Medical attitude

当社Office での開催も決定いたしました!

〔横浜・鶴見 当社開催〕8月25日(土)・9月9日(日)

※関連サイト

- AEDの使い方 https://www.fukuda.co.jp/aed/info/flow.html

- 日本不整脈学会から市民の皆様へ

- 救命講習「横浜市消防局」「東京消防庁」

<Pure Medical attitude のblog>

関連ブログ

- 疲労を考える §2 自律神経と疲労との関係性 2017.10.2

今週のテーマブログ

不整脈を知る 2018.7.16~

- §1 不整脈理解のための心電図を知る 2018.7.16

- §2 不整脈その1 徐脈性不整脈 2018.7.18

最近のブログ

夏こそ気をつけたい脳卒中 2018.7.9~2018.7.13

- §1 脳出血と くも膜下出血 2018.7.9

- §2 脳血管が詰まって発症 脳梗塞 2018.7.11

- §3 脳卒中の予防あれこれ 2018.7.13

アレルギーを知る 2018.7.2~2018.7.6

- §1 アレルギーのメカニズム 2018.7.2

- §2 アレルギーの原因と素因 2018.7.4

- §3 気管支喘息と咳喘息、食物アレルギー 2018.7.6

『今週は、気になる過去ブログの振り返り』2018.6.25~2018.6.29

『糖尿病と足の関係性』 2018.6.11~2018.6.15

- §1 糖尿病性神経障害とは? 2018.6.11

- §2 糖尿病神経障害と足切断 2018.6.13

- §3 足を切断から守るためのフットケア 2018.6.15

『尿潜血いつも陽性?!』 2018.6.4~2018.6.8

- §1 尿検査で潜血陽性と言われたけど… 2018.6.4

- §2 血尿が症状となる良性疾患 2018.6.6

- §3 血尿にみる尿路系のがん 2018.6.8

『夏本番前に熱中症を知る』 2018.5.28~6.1

- §1 熱中症への理解 2018.5.28

- §2 熱中症の対応と対策 日常に潜む危険性 2018.5.30

- §3 熱中症対策のための体温調節機能の理解 2018.6.1

『心不全を知る』 2018.5.21~2018.5.25

- §1 心機能が低下する心不全とは? 2018.5.21

- §2 心不全をもたらす疾患を知る 2018.5.23

- §3 高齢者の多くに潜む慢性心不全 2018.5.25

※ご意見・ご質問は、こちらからお気軽にどうぞ

みなさまのお声をぜひお聞かせください!お待ちしております!

Pure Medical attitude

生理検査アティテュード®

代表 かたよし純子 Junchan♪ ※自己紹介はこちらから

臨床検査技師/超音波検査士/健康管理士一般指導員/健康管理能力検定1級

THINK YOUR LIFE -ミドルエイジとともに-side by side-

共同代表 Junko Katayoshi

今日も最後までありがとうございました。

☆アンコモンセラピー読書会☆

毎月、大崎ゲートシティ スターバックスコーヒーで開催しています。ミルトン・エリクソンの戦略的手法を紹介されている名書「アンコモンセラピー」この読書会を毎月開催しています。次回は、7月23日(月)となります。Facebookページのイベントサイト or HPから