元気&HealthのJunchanのblogにご訪問ありがとうございます。医療スタッフのメンタルパートナー かたよし純子です♪ 今週は、脳卒中をまとめています。前回は、脳卒中の種類と、脳血管が破れることで発症する、出血性の疾患をまとめていきました。今日は、血管が詰まる虚血性の脳梗塞です。「脳梗塞は夏に多い」そんなことをどこかのサイトで見つけ、そのことから選んだ今回のテーマです。脳梗塞は、脳血管の動脈硬化が主な原因です。さらに心臓で生じた血栓が脳にもたらされることで生じる心原性脳塞栓の原因となる心房細動も簡単にまとめて見ました。心房細動は、日常的にみられる非常に多い不整脈のひとつとなり、脳梗塞の原因にもなる疾患です。

1.虚血性が原因の脳卒中、脳梗塞を理解するためのポイント3つ

1-1 脳の血管が詰まってしまう脳梗塞とは

1-2 脳の太い血管の動脈硬化が原因、アテローム血栓性脳梗塞

1-3 心疾患などが原因となる心原性脳塞栓症

今日のプラスα

2.小さな病変ラクナ梗塞と気にして欲しい一過性脳虚血発作

3.脳梗塞の発症した、そう思った時の対応「ACT FAST」

生理検査アティテュード®からのメッセージ

・検査中にも脳卒中は起こります

1.虚血が原因の脳卒中、脳梗塞を理解するためのポイント3つ

前回のブログで、脳卒中は、血管が破れる出血性と血管が詰まる虚血性があるとお伝えしました。今日は虚血性脳卒中となる「脳梗塞」です。

1-1 脳の血管が詰まってしまう脳梗塞とは

脳梗塞は、脳の血管が詰まってしまうことにより、その先の脳細胞に血流の供給ができなくなる疾患です。

❍脳梗塞が起きると?

脳卒中の約60%が脳梗塞です。閉塞された血管から酸素や栄養が途絶されることによる機能障害です。詰まった血管が支配している脳機能の障害となりますので、障害部位により当然さまざまな症状が起こります。詰まった部位により、知覚障害、運動障害、意識障害などのいろいろな症状がみられることになります。

脳は、右脳と左脳とで機能が異なります。脳梗塞を発症すると、右半身、もしくは、左半身のいずれかに運動麻痺がや、ことばが上手く話せない、意識がはっきりしないなど、障害を受けた部位によりさまざまな症状が起こります。

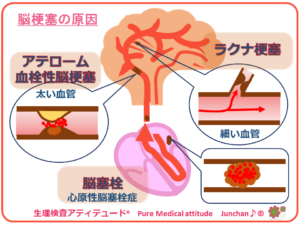

❍脳の血管が詰まる原因とは?脳梗塞の分類

脳の血管が詰まり、虚血を招く原因はさまざまあります。その原因は大きく3つに分けられます。

●脳血栓症:アテローム血栓性脳梗塞

脳の血管にコレステロールなどが沈着し、粥状動脈硬化から血栓を形成してしまう。脳の太い血管が動脈硬化によって詰まってしまうタイプとされ、生活習慣病となる高血圧や糖尿病など動脈硬化のリスク因子と関連の深い原因とされます。

●心原性脳塞栓:心房細動等の不整脈が原因となる

塞栓症とは、心臓など他の部分から血行性に血栓(血液の塊)が流れてきて脳血管に詰まるタイプです。心房細動などの不整脈は、心臓に血栓を作りやすくその血栓が脳に流れてきて脳梗塞を引き起こすとされています。

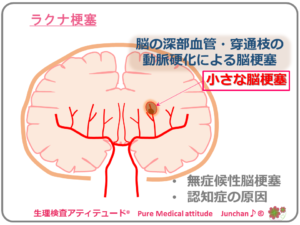

●ラクナ梗塞:日本人に多いタイプ

脳の深部の細い血管が動脈硬化により多発性に詰まるタイプ

<脳梗塞の原因>

❍脳梗塞の症状とは?

脳梗塞は、おもにこの3タイプの原因で分類されますが、それぞれ治療の方法がことなります。発症後、早期に対応することが、予後に関係するということは言うまでもありません。それぞれがどのような症状をもたらすかを理解しておくことが必要となります。

●脳梗塞が起きると

脳梗塞を発症すると、右半身か左半身のいずれかに運動麻痺が起きることや、呂律(ろれつ)が回らない、まっすぐに歩けない、ぼんやりしてしまうなどの症状として発症します。障害を受けた部位の機能によりその症状にも多様性があります。後遺症として、日常生活に支障をきたすことも少なくなく、生命の危機に陥ることもある疾患です。

脳梗塞を発症後は、脳梗塞が起こって4.5時間以内の救急対応が求められ、その後の経過が良い方向に向かう可能性が高くなるとされます。そのために、脳梗塞が疑われる症状が起こったら、速やかな対応をすることが大切となります。

●脳梗塞の主な症状

- 最も多い症状として、身体の半身が急激に、手足が動かなくなる、力が入らないなどの運動麻痺、特に手足と同じ側の顔にも麻痺症状が見られる場合は、さらに強く脳梗塞を疑う症状となります。

- 次に多くみられる症状は、呂律が回らなくなる構音障害です。ことばがわからない、言いたいことが言えないという失語の状態となります。

- その他、歩けない、意識障害、身体半身のみのしびれ感、片側のみの視野欠損などがあげられます。

このような症状が単発もしくは、複数みられることもあり、人それぞれの症状となります。

《脳梗塞が疑われる症状》

- 急激な手足からの脱力感、力が抜ける

- 足を引きずるような歩き方になる

- 物につまずく

- 言葉が出てこない

- ふらふらしてまっすぐに歩けない

- 片方の手足がしびれる

- 急にめまいがする

- 片目がカーテンに覆われたような感覚、一時的に物が見えなくなる

- 物が二重に見える

脳梗塞を避けるには、高血圧、糖尿病、脂質異常症などの危険因子をしっかり管理し、禁煙や体重管理、運動など生活習慣の改善によって、脳卒中が起こらないようにすることが大切です。

●その症状は気のせい...そう思いたい、けれど本当ですか?

脳梗塞の症状は、突然出現することがほとんどです。前回もお伝えしましたが、比較的、発症時間がはっきりしている。日中の活動時間、夜中にトイレに起きた時、朝目覚めた時、起床後しばらくしてなど、さまざまな時間帯におこります。短時間で症状が軽くなり、消失することもあるために、気のせいだった、何でもない、と思いそのまま放置、そうしているうちに、他の症状が出現することや、消えた症状が再度出現し、悪化していくこともあります。そのようなことが無いように早めの受診をお勧めいたします。

❍脳卒中は、冬か?夏か?

脳卒中は、冬に多いのではと思われる方が多いのではないでしょうか?どうして今回、この「夏」の季節に脳卒中を扱ったのか。。。「脳梗塞は夏に多い」ということをどこかのサイトで見たからです(笑)

実際は、脳梗塞の発症時期は、冬に得意的に多くもなく、夏に特異的に多くもなく、1年中ほぼ同じ割合での発症傾向のようです。脳梗塞の原因として、脳動脈の動脈硬化が原因となるタイプの脳梗塞では、脱水なども関与するために暑い夏の季節にも注意が必要とされるとのことです。

※関連サイト:国立循環器病研究センター「脳梗塞は冬の病気? 夏の病気?」

1-2 脳の太い血管の動脈硬化が原因、アテローム血栓性脳梗塞

アテロームとは、粥状動脈硬化のこといい、動脈硬化でおこる血管の変性です。

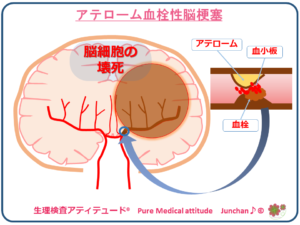

❍アテローム血栓性脳梗塞

アテローム血栓性脳梗塞は、頸部から脳へ走行する頸動脈や頭蓋内の比較的太い動脈の硬化(アテローム硬化)が原因となって起こる脳梗塞です。アテロームが作られることで血管の内腔が狭小化し、その部分に血栓を形成し、血管の閉塞を起こしやすくなります。その血栓がその先の深部の血管などをつまらせてしまうことによって生じる脳梗塞です。

●生活習慣病として発症する

欧米人に多いタイプの脳梗塞とされていましたが、食生活の変化とともに日本人にも増えています。高血圧、高脂血症、糖尿病などの動脈硬化の危険因子を多く持つ人に発症しやすいタイプの脳梗塞とされます。

●粥状(アテローム)動脈硬化とは?

アテローム性の動脈硬化、粥状動脈硬化は、身体の比較的太い動脈に起こる動脈硬化です。動脈の内膜にコレステロールなどの脂質が増加し、血管の内壁にアテローム(粥状)性の膨隆性の沈着を起こします。ドロドロの粥状硬化は、血流を阻害し、血管壁は傷つくために血小板で修復され、血栓を形成し、動脈硬化がさらに進行することになります。大動脈や脳動脈、冠動脈などの血管に起こりやすく、次第に血管壁の肥厚をもたらし、動脈の内腔が狭小化していきます

アテローム硬化の原因として、高血圧症、糖尿病、脂質異常症、喫煙、加齢などの生活習慣病が挙げられます。

<アテローム血栓性脳梗塞>

1-3 心疾患などが原因となる心原性脳塞栓症

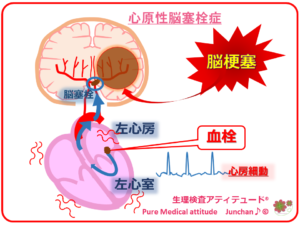

心原性脳塞栓症は、心臓あるいは頸動脈などの比較的太い血管で作られ血栓が、血管を介して脳血管に詰まることによって発症します。

❍心原性脳塞栓症

血流で運ばれてきた血栓が原因となる脳塞栓症です。原因となる血栓は、心臓弁膜症や心筋梗塞の急性期などの心疾患がある場合に心臓内に血栓を作ってしまうことがあり、その血栓が心臓から血流に流れ込み、脳内の血管に至り脳塞栓症を引き起こします。脳の血管がいきなり詰まることによる発症のため、症状は突然の発作として起こります。比較的広範囲の病巣となるために、強い症状がみられることが多く、命の危険にさらされることも少なくないとされます。

❍心原性脳塞栓症の原因、どうしてできるの?心臓の血栓

正常な心臓に血栓ができることはなく、何らかの心疾患がある場合に血栓が形成されます。心機能の低下や、不整脈などがある場合に多く見られます。心原性脳塞栓症の原因として挙げられる心疾患としては、不整脈の心房細動やリウマチ性心臓弁膜症、心筋梗塞、心筋症などがあり、最も多いものは、心房細動です。

<心原性脳塞栓症>

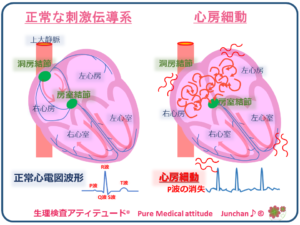

●血栓を作りやすい心房細動とは

正常な心臓の拍動は、ゆるやかなゆらぎを持ち、ほぼ規則的に男性で60~70回/分、女性で65~75回/分程度です。しかし、心房細動になると、不規則的に、心房が震える状態となります。

通常の刺激は、洞房結節から出され、心電図のP波として見られますが、心房細動では、このP波が見られなくなります。心房が震えている状態(心房が不規則に収縮している)、心房のあちらこちらから異常な刺激が出されている状態が心房細動となります。P波が消失し、細かい揺れのような波形が生じて、R-R間隔がバラバラになります。異所性の刺激が生じる場所により、その部位によってもさまざまに波形が変化します。

※関連ブログ 心電図:不整脈 刺激伝導系「健康診断結果を読む④ 生理検査とは」

<正常心電図と心房細動>

心房細動は、女性よりも男性に多いとされ、高齢になるにしたがい多くの方に見られる不整脈で、生理検査室でも日常的によく見られる不整脈です。心房細動そのものでは、重篤な不整脈ではありませんが、動悸、息切れ、疲れやすいなどの症状がみられることもあります。また、心房での血流が停滞しやすくなるために、血栓を作りやすい状態となります。そのため、心原性脳塞栓症の原因疾患としてあげられます。

《心房細動の原因》

高血圧、糖尿病、心筋梗塞や弁膜症などの心疾患、慢性の肺疾患がある場合、またアルコールやカフェインの過剰摂取、睡眠不足、精神的ストレス自律神経とも関連します。心臓疾患とストレスは密接な関係性を持つようですよ。

《動悸や息切れなどで発覚する心房細動》

息切れや動くとドキドキする、坂道が辛い、胸が苦しいこのような症状で心電図をとると、心房細動の頻脈として見つかることがあります。全く症状がなく長い間にわたって気付かないこともあります。

2.小さな病変ラクナ梗塞と気にして欲しい一過性脳虚血発作

日本人に一番多いとされるラクナ梗塞と一過性脳虚血発作も見逃せません。こちらもぜひチェックして欲しいと思います。

❍ラクナ梗塞とは、脳の細い血管の動脈硬化

脳の深部、極めて細い血管となる穿通枝の動脈硬化によって発症します。梗塞部位が小さいために、症状がはっきりしないこともある脳梗塞です。小さな梗塞が多発することが多くみられ、無症状の微小梗塞となることもあります。

日本人でいちばん多く見られる脳梗塞が、ラクナ梗塞です。手足の麻痺などの症状が出ない無症候性脳梗塞としての発症が多く、高齢者に多くみられ、症状は比較的ゆっくりと進行します。意識も見られず、夜間、早朝に発症、朝起きたら手足のしびれや、何となく言葉が出にくいなどという症状で気づくということが多いようです。

小さな梗塞を繰り返すことで、さまざまな症状が出始める、認知症やパーキンソン病の原因ともなる脳梗塞です。

●MRI検査で、多くの梗塞が見つかる

「ラクナ」という意味を調べると、ラテン語で「小さなくぼみ・空洞」という意味のようです。主幹脳動脈から脳のすみずみへ細い血管が分岐する血管を穿通枝(直径100~300μm)と言いますが、この深い部分の血管、穿通枝の動脈硬化によってその先の脳細胞に酸素や栄養素が届かなくなることで細胞が死滅し空洞を作ります。CTでは、見つからなかった小さな病変が、MRIをとることで見つかることが多くなっています。

●ラクナ梗塞の原因

ラクナ梗塞の原因としては、高血圧が大きな危険因子とされます。その他糖尿病、脂質異常症、喫煙などがあげられます。いわゆる、生活習慣病があげられています。

<ラクナ梗塞>

❍アテローム血栓性脳梗塞の前駆症状?! 一過性脳虚血発作

前項でまとめた、アテローム血栓性脳梗塞の前触れとも言われる、一過性脳虚血発作があります。この症状を見逃さないようにすることも深刻な脳梗塞を引き起こすことのへ予防に繋がります。

●一過性脳虚血発作(TIA)とは?

一過性脳虚血発作とは、よく「TIA:Transient Ischemic Attack」(一過性:transient、血流が乏しくなる:ischemic、発作attack)として略されます。脳梗塞と同様の発症機序で起こった症状が、24時間以内に消失してしまう状態をいいます。

その多くが、1時間以内に消失し、数分間の発作で終わることも少なくないとされるようです。そのため、治療対象としては、重要なわりに見逃されていることもあるようです。そのまま放置すると、脳梗塞を発症する可能性が高く、適切な対応をすることで、脳梗塞を予防することができる可能性があるとされます。

●血流の再開で症状が消失する

閉塞しかかった血管の血流が再開されることで、脳細胞の機能が戻るとされ、症状も消失します。脳細胞への血流が悪い状態が続くことで、脳細胞は死滅し、運動麻痺などの症状が残ることになります。

アテローム血栓性脳梗塞は、脳内の太い血管、中大脳動脈、内頸動脈、椎骨動脈、脳底動脈などのアテローム硬化が関係します。血管が狭くなるほど、当然、脳梗塞を発症する確率は高くなります。

●注意したい症状を意識してください

この、一過性脳虚血発作:TIAは、脳梗塞の警告発作となります。舌がもつれたような感覚がある、言いたいことがうまく言えない、片側の手足がしびれるなどが注意したい症状となります。症状が軽く一時的なことが多いためそのまま放置しがちですが、再び脳の血管を詰まらせる可能性は高く、このような症状がでたら大きい発作を起こす前に医療機関で受診することが大切な症状となります。

3.脳梗塞の発症した、そう思った時の対応「ACT FAST」

「FAST」というわかりやすい脳梗塞の対応方法があるようです。

※国立循環器病研究センター 「脳梗塞が起こったら」

❍「ACT FAST」とは?

簡単に覚えることのできる「FAST」という標語として、脳卒中が疑われる場合の、3つの質問テストを行うことを推奨しています。そのうち1つでもあれば脳卒中を疑い速やかな対応として、まとめられています。

脳梗塞を含む脳卒中を疑うための「ACT-FAST(アクト・ファスト)キャンペーン活動」が展開されています

Face:フェイス・顔 笑ってください

- 片方の顔が下がっている

- 口角が下がっている

Arms:アーム・腕 両手を挙げてください

- どちらか片方の手が下がってくる

Speech:スピーチ・言葉 簡単な文章を言って下さい

- ろれつが回らない

- 文章を正しく繰り返せない

- 言葉が理解できない、返事が乏しい、話が合わない

Time:タイム・時間 上記の症状があれば、時間が勝負!

- このような症状がひとつでもあれば、時間が勝負となります

- 救急搬送依頼 119番に連絡、もしくは、一刻も早く診療機関へ

- 脳梗塞は1分1秒でも早く治療を開始することが重要

- 脳細胞はどんどん死滅しています

❍脳梗塞が起こったら、どうするか

では、実際にどのような対応が望まれるのでしょうか

- 可能な限り早く専門医療機関(脳梗塞の専門病院:脳外科)を受診する、救急搬送の要請

- 軽症と思われる場合も、脳梗塞は時間が勝負、救急車を利用する、途中で急変することもある

- 発症後、4.5時間以内が望まれる、その後の経過の大きく左右することもある

- 救急搬送されるまで、動かない。意識が有っても周囲の人の援助を求める(動くと血流が悪化)

- 意識障害はあるときは、気道の確保、誤嚥を防ぐ。肩の下にバスタオルなど挟み、首を反らせ気味にする

❍日常生活の中の知識として知って欲しい

知っていて良かったということを伝えたい

「意識があるのに、救急車を呼んでしまっていいのかなぁ。。。」そんな懸念を持つ方もこの「FAST」を行って見ることです。もし、一過性脳虚血発作だとしても、適切な処置を行ってもらうことがその後につながります。知らないよりは知って欲しい知識だから私はブログを書き続けます。

※情報サイト ※国立循環器病研究センター 「脳梗塞が起こったら」

生理検査アティテュード®からのメッセージ

検査中にも脳卒中は起こります

腹部超音波検査中に発症した脳卒中に出会ったことがありました。

❍脳卒中は、いつでも、どこでも起こります

若手のエコーに付き添っていた時に起こった脳卒中です。ご家族に付き添われ外来でしたが、車椅子で来室されていました。ご自身で歩いて入室し、ご準備されていました。検査前には、何点か確認します。お名前や、症状の有無などのヒアリングもいたします。そのときも、きちんと受け答えして検査を開始しています。その方の検査理由などは忘れてしまいましたが、脳卒中などの既往はなかったように記憶しています。

検査開始後数分、呼吸指示の声かけに反応しなくなったことでエコーを担当していた技師が異変に気づきました。寝てしまう方も時々いますが、あきらかにそのときは、反応がおかしく部屋を明るくすると表情が失われているような印象、眼がうつろで、焦点が合っていませんでした。意識はありましたが、まったく返事をされない、意識レベルが下がっている様子、来室されたときとは、まったく状態が異なるという事態でした。すぐに検査は中断、ご家族に「このようなこと日常でありますか?」否、すぐに、医師を呼び対応していただいたことを記憶しています。

記憶を辿ると、今から6~7年前のことでしょうか、そのときは、脳梗塞発症としか考えませんでしたが、今、こうやって分類してみると、おそらく脳梗塞だったのでしょう。

❍検査開始前のコミュニケーションの在り方

検査前の会話はとても大切です。お名前の確認はもちろんですが、検査にはコミュニケーションがとても重要です。これからどのような検査を行うのか、行われる検査に対して不安なことはないか、また不安に感じていることや、疑問に思っていることなどできる限り検査前で信頼関係を作ることを心がけることで検査への協力をえることができます。私たちは、検査をやらせて戴いているということを忘れてしまうことが多々あるのではないでしょうか。

検査技師が検査を行えるのは、ライセンスを持ち、医師の指示のもとであるから、だから傷害罪に問われないということを、忘れてしまいがちになるけれども、決して忘れてはならないと私は常に思っています。

これも私の 『Attitude』在り方です。

生理検査アティテュード®

Junko Katayoshi

今日のまとめ

- 脳梗塞は大きく分けて3タイプ、そのおもな原因は動脈硬化などが原因の生活習慣病です

- アテローム血栓性脳梗塞は、太い血管、ラクナ梗塞は深部の細い血管のいずれも動脈硬化がおもな原因

- 心原性脳塞栓の原因は、心房細動で生じた血栓が多い

- FASTを知って、身近な人のいざという時の準備も大切

《THINK YOUR LIFEのセミナー情報》

「実践できる健康講座」

実践できる健康講座『その頭痛、あきらめていませんか?』 今月28日開催!

そしてもうひとつ耳寄りなお知らせです!

HEALTH TALKING ワンコイン500円で参加出来る

〔大崎開催〕 7月・8月

〔海老名開催〕7月・8月

〔横浜開催〕 8月

『気軽に健康トーク』の場がスタートいたしました!

HEALTH TALKING in Pure Medical attitude

当社Office での開催も決定いたしました!

〔横浜・鶴見当社開催〕8月25日(土) サイト準備中

情報サイト

- 国立循環器病研究センター 「脳梗塞が起こったら」「脳梗塞は冬の病気? 夏の病気?」

<Pure Medical attitude のblog>

関連ブログ

- 身体がみえる臨床検査 §4 健康診断結果を読む④ 生理検査とは 2017.7.24

- 循環器を知る §3 循環器疾患の原因と発症予防 2017.12.8

最近のブログ

夏こそ気をつけたい脳卒中 2018.7.9~

- §1 脳出血と くも膜下出血 2018.7.9

アレルギーを知る 2018.7.2~2018.7.6

- §1 アレルギーのメカニズム 2018.7.2

- §2 アレルギーの原因と素因 2018.7.4

- §3 気管支喘息と咳喘息、食物アレルギー 2018.7.6

『今週は、気になる過去ブログの振り返り』2018.6.25~2018.6.29

『糖尿病と足の関係性』 2018.6.11~2018.6.15

- §1 糖尿病性神経障害とは? 2018.6.11

- §2 糖尿病神経障害と足切断 2018.6.13

- §3 足を切断から守るためのフットケア 2018.6.15

『尿潜血いつも陽性?!』 2018.6.4~2018.6.8

- §1 尿検査で潜血陽性と言われたけど… 2018.6.4

- §2 血尿が症状となる良性疾患 2018.6.6

- §3 血尿にみる尿路系のがん 2018.6.8

『夏本番前に熱中症を知る』 2018.5.28~6.1

- §1 熱中症への理解 2018.5.28

- §2 熱中症の対応と対策 日常に潜む危険性 2018.5.30

- §3 熱中症対策のための体温調節機能の理解 2018.6.1

『心不全を知る』 2018.5.21~2018.5.25

- §1 心機能が低下する心不全とは? 2018.5.21

- §2 心不全をもたらす疾患を知る 2018.5.23

- §3 高齢者の多くに潜む慢性心不全 2018.5.25

『気になる健康情報』 2018.5.14~2018.5.18

- §1「心の病」労働災害認定とは 2018.5.14

- §2 がんとどう向き合うか? 2018.5.16

- §3 人生100年での向き合うべき課題 2018.5.18

※ご意見・ご質問は、こちらからお気軽にどうぞ

みなさまのお声をぜひお聞かせください!お待ちしております!

Pure Medical attitude

生理検査アティテュード®

代表 かたよし純子 Junchan♪ ※自己紹介はこちらから

臨床検査技師/超音波検査士/健康管理士一般指導員/健康管理能力検定1級

THINK YOUR LIFE -ミドルエイジとともに-side by side-

共同代表 Junko Katayoshi

今日も最後までありがとうございました。

☆アンコモンセラピー読書会☆

毎月、大崎ゲートシティ スターバックスコーヒーで開催しています。ミルトン・エリクソンの戦略的手法を紹介されている名書「アンコモンセラピー」この読書会を毎月開催しています。次回は、7月23日(月)となります。Facebookページのイベントサイト or HPから