今日も、Health attitude blogにご訪問ありがとうございます。医療スタッフのメンタルパートナー かたよし純子です。テーマ「睡眠」の6回目です。前回から睡眠障害をまとめていますが、今日は睡眠障害の中の、睡眠時の呼吸障害についてまとめていきます。睡眠呼吸障害の代表的なものが、よく知られている、睡眠時無呼吸症候群です。睡眠時無呼吸症候群は、肥満体の中高年というイメージがあるのではないでしょうか。原因は肥満だけではなく子どもにも発症する疾患です。そして、今日のプラスαでは、睡眠時無呼吸へおもな対応方法、呼吸機能に関しての情報として過去のブログを再編しております。

1.睡眠障害の原因となる睡眠呼吸障害への理解

1-1 睡眠時の呼吸の異常「睡眠呼吸障害」とは

1-2 睡眠時無呼吸症候群

1-3 小児でみる小児睡眠時無呼吸症候群とは

今日のプラスα

2.睡眠時無呼吸症候群への対応

3.身体にとって呼吸器の働きとは「呼吸」を意識しよう!

生理検査アティテュード®からのメッセージ

・検査中に眠ってしまう人々

1.睡眠障害の原因となる睡眠呼吸障害への理解

1-1 睡眠時の呼吸の異常「睡眠呼吸障害」とは

呼吸は、人の生命維持にとって欠かすことができません。そして、心臓のように呼吸器には自動能がありません。

睡眠呼吸障害 とは

さまざまな呼吸障害の総称

無呼吸や低呼吸などの異常な呼吸パターンが出現し、換気不全の状態となる

❍睡眠呼吸障害

睡眠障害は、前回まとめた不眠症や過眠症、概日リズム睡眠障害などだけではありません。

その他に睡眠障害の過半数を占める、睡眠呼吸障害があります。睡眠中に呼吸が乱れることにより睡眠が中断され、睡眠障害を来すことになります。

●深刻な症状に要因となる睡眠呼吸障害

心臓は意識すること無く勝手に動いてくれる自動能がありますが、呼吸は、自動能により呼吸をすることが出来ません。適切な呼吸が出来ないことによりさまざまな身体的な障害を招くことになります。この呼吸障害が長期にわたることにより生活習慣病の発症要因となることや、集中力や記憶力、学習能力の低下、作業能力が低下し、感情コントロール不能などさまざまな身体的な障害を引き起こすことにより、社会生活への適応困難となることにつながることも少なくありません。

その中でも、睡眠時無呼吸症候群は、生活習慣病や睡眠障害との相互関係が問題視されている疾患です。

●無呼吸とは

無呼吸とは10秒以上の呼吸停止

●低呼吸とは

低呼吸とは、呼吸停止はないものの、30% 以上気流が低減してしまう、呼吸の浅い状態が10秒以上継続、それに伴い血液中の酸素飽和度の低下が生じ、覚醒が起こる状態をいいます。

❍呼吸が止まるとどうなるのか?

睡眠呼吸障害は、無呼吸での、低呼吸でも睡眠パターンが毎晩のように支障を来すことになります。翌日の疲労感のみならず、神経や身体の臓器にも過度の負担をかけていることになります。

呼吸がとまることで、体内の酸素濃度が低下し、二酸化炭素の濃度が上昇することになります。睡眠が障害されることで心臓には大きな負担がかかります。その状態は、動脈硬化、心血管障害、脳血管障害を引き起こしやすくなります。高血圧などの生活習慣病や不整脈の原因となります。

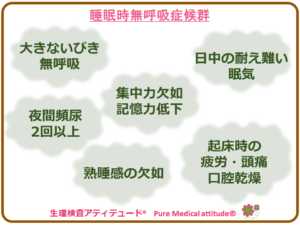

主要な症状として必ずあげられるのが日中の眠気ですが、必ずその症状がすべてに見られるわけではありません。眠気以外にも睡眠中の呼吸困難、夜間頻尿、起床時の頭痛、熟睡感不良、倦怠感などさまざまな症状がみられることがあります。呈します。睡眠中の無呼吸が原因で種々の症状をしめすのを、睡眠時無呼吸症候群と呼んでいます。

❍睡眠無呼吸障害の分類

睡眠呼吸障害は3つに分類されます。

- 閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSA)

- 中枢性睡眠時無呼吸症候群(CSA)

- 混合性睡眠時無呼吸症候群 上記2つの混合タイプ

診断には、睡眠検査が行われ、喉が塞がって起こる、閉塞性睡眠時無呼吸症候群:OSAが、最も一般的です。

《閉塞性睡眠時無呼吸症候群 (OSA)》

舌根部や軟口蓋が、睡眠中の筋弛緩により下がることで、気道が閉塞される。

肥満がある場合、3倍以上のリスク上昇があるとされ、その他、家族の病歴、アレルギー、咽頭扁桃肥大(アデノイド)などがあげられます。

OSAのスクリーニングには、BMI、収縮期血圧、拡張期血圧、いびきによるスコアを用いる

《中枢性睡眠時無呼吸症候群(CSA)》

脳血管疾患、重症心不全などによる呼吸中枢の障害による呼吸運動の消失

《混合性睡眠時無呼吸症候群》

閉塞性と中枢性の混合

1-2 睡眠時無呼吸症候群・Sleep Apnea Syndrome : SAS

睡眠時無呼吸症候群とは、睡眠中に呼吸停止、もしくは低呼吸になる疾患をいいます。一般的に知られているのは、大きないびきでしょうか。

睡眠時無呼吸症候群 SAS の定義

7時間の睡眠中に30回以上の無呼吸(10秒以上の呼吸停止)がある

そのいくつかはnon-REM期にも出現するものをSASと定義する

1時間あたり、無呼吸回数が5回以上(AI≧5)でSASとする

※AI(Apnea Index)とは、無呼吸指数

❍睡眠時無呼吸症候群とは?

睡眠呼吸障害の代表的な疾患とされる睡眠時無呼吸症候群がメディアなどでよく聞くようになったのは、2003年2月の山陽新幹線 岡山駅オーバーランの原因が運転手の居眠りが原因、そしてその居眠りの原因が睡眠時無呼吸症候群だということでこの疾患が大きく取り上げられたことが契機となっていると言われていますがご存知でしょうか。

睡眠時無呼吸症候群では、高血圧症、不整脈、動脈硬化などを高頻度に認めます。そのため、生命予後に影響を及ぼし、睡眠中の呼吸停止に伴う中途覚醒により不眠や日中の眠気などを引き起こし、重大な事故や労働災害の原因となることもあるために社会的な問題となることも指摘されています。

●男性と閉経後の女性に多い

男性にやや多く見られ、男性2~3:1女性の割合です。男性では40歳~50歳代が半数以上を占め、女性では閉経後に増加するといわれています。女性ホルモン・プロゲステロンの減少により、上気道開大筋の筋活動が低下するためだとされ、閉経によるホルモンバランス変化がOSAの発症のリスクとなり、閉経前後で約3倍の上昇といわれています。

❍睡眠時無呼吸症候群の症状

睡眠時無呼吸症候群では、激しいいびきと無呼吸を繰り返します。睡眠障害から日中の過剰な眠気、集中力の低下、活動性低下、うつ傾向、インポテンツ、夜間頻尿、高血圧などの多彩な症状を招くことになります。

睡眠中に無呼吸を繰り返すために、脳が不眠となりさまざまな合併症を引き起こします。激しいいびき、就寝中の意識覚醒の短い反復、そのために夜間頻尿、不十分な睡眠のために、昼間の傾眠傾向となり、集中力が低下し、作業効率の低下、居眠りを引き起こすこともあります。これらの症状により、労働災害の原因にもなることがあり、しっかりとした対応が大切です。

❍睡眠時無呼吸症候群、呼吸停止のメカニズム

寝ているときにどうして呼吸がとまってしまうのでしょうか。いちばん多いとされる、閉塞性睡眠時無呼吸症候群を中心にまとめていきます。

●どうして呼吸が止まってしまうのか?2つの理由

どうして睡眠時に呼吸が止まる状態:無呼吸となってしまうのでしょうか。

・呼吸が止まる理由その1 気道の閉鎖

空気を肺へ送られる気道の閉鎖してしまうことにより呼吸が止まる

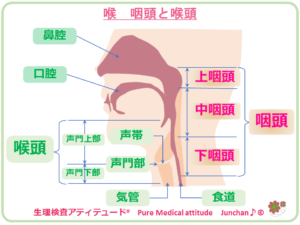

気道は、鼻、口からのどといわれる咽頭、喉頭、そして声門(声帯)、気管、気管支までを気道といいます。人は眠りにつくと当然筋肉が緩みます。緊張が緩むのは四肢の筋肉のみではなく、喉の筋肉も例外ではありません。喉を拡げるたまの筋肉の活動もが低下します。健常者では、その状態でも呼吸には支障がない気道が確保されます。

肥満や加齢、ホルモンの異常などによりこの気道が完全に閉鎖してしまうことにより無呼吸となってしまいます。肥満でなくても喉の骨格が狭い場合にも生じます。

・呼吸が止まる理由その2 中枢性無呼吸

呼吸の調節している脳の問題で呼吸が止まる閉塞性無呼吸。

脳の呼吸中枢の機能異常による呼吸停止とされ、体内の酸素濃度の維持できなくなることによる生じます。その原因として、心不全、脳疾患、薬剤性でみられることがあります。

●どうしていびきが発生するのか?

上気道の筋肉が緩むことにより、仰臥位では、舌根といわれる舌の付け根の部分や口蓋垂の周囲の粘膜・軟口蓋が喉の奥に落ち込み気道が狭くなります。この狭窄部位を気流が通過すると振動が生じていびきとなります。このいびきは、睡眠呼吸障害のよい指標となります。ひどいいびきを生じることで上気道の狭窄を表していることになるからです。

習慣性いびき症の人は、睡眠時無呼吸症候群の予備軍といわれています。習慣性いびき症とは、週3回以上いびきをかく人のことをいいます。

❍ひとり暮らしは発見が遅れる

家族など同居する人がいない場合、この疾患の発見が遅れることになります。さらに、病識がない場合には、単なるいびきとしか思わないために対応が遅れることもあります。

●周囲の指摘が気づきになる

睡眠時無呼吸症候群の症状として、高頻度に認められるのが、いびきと無呼吸です。そして、眠気以外の症状が乏しいことも多いために、自分では気づき難いことも多いために注意が必要です。睡眠時無呼吸症候群は家族など周囲の人からのいびきや無呼吸の指摘が重要となります。

●睡眠時無呼吸症候群の特有症状

睡眠時無呼吸症候群に特有のいびきは、一定のリズムではありません。いびきでしばらく無音のあと著しく大きく音を発するという特徴的ないびきがみられます。

その状態が徐々に悪化して深刻な問題を起こしてしまうことになります。よくある深刻な問題としてあげられるのが、自動車の運転中に強い眠気が生じ、運転操作を誤って人身事故になることです。そして、このような事故をきっかけにこの症状を知るということが多いようです。

❍睡眠時無呼吸症候群の診断

重症の睡眠時無呼吸症候群とされる人でも、自覚的に眠気があるのは、4割程度とのことです。そして、習慣的にいびきが見られる場合でも8割程度とされ眠気やいびきのみでは診断されません。睡眠時無呼吸症候群の診断には、睡眠検査が必要となります。

睡眠検査とは、睡眠時無呼吸にともなう夜間低酸素血症の観察とされるパルスオキシメーター、簡易睡眠呼吸検査、睡眠ポリグラフ検査(PSG)などがあげられます。

睡眠ポリグラフとは、睡眠障害の診断には欠かせない検査とされ、脳波、筋電図、眼電図を記録する検査です。睡眠無呼吸症候群と指摘された場合は、減量を含め、原因に応じた治療が必要となります。

❍肥満だけが原因ではない、睡眠時無呼吸の原因

睡眠時無呼吸症候群の原因は、肥満だと思われる方も多いのではないでしょうか。肥満は、主要因子とされますが必ず肥満があるわけでもなく、その他に以下のような原因もあります。

●睡眠時無呼吸症候群の原因

- 肥満

- 小下顎症

- 扁桃肥大

- 鼻閉

これらが原因となります。睡眠時無呼吸症候群は、上気道が狭くなり、空気が通りにくくなることが原因とされます。頸部に脂肪の沈着が多いと上気道が閉塞しやすくなります。

そのため、肥満は、睡眠時無呼吸症候群との関連性が深いとされていますが、顎が後退している場合や、小さい顎でも睡眠時無呼吸症候群の原因となり、肥満でなくても睡眠時無呼吸症候群となることがあります。そして、これらの原因が複数重複する場合もあります。

その他、扁桃肥大(アデノイド)、舌の大きい人、鼻炎や鼻中隔弯曲といった鼻の疾患なども原因とされます。

●肥満が重要な原因とされる理由とは

肥満が原因となる場合には、外側に肥大するのみならず、舌根や咽頭組織内への脂肪沈着が原因となり気道が狭小化することにより、睡眠時無呼吸症候群の最重要危険因子といわれています。

その他の睡眠時無呼吸症候群の誘因として、仰臥位での睡眠、飲酒などがあげられます。

1-3 小児でみる小児睡眠時無呼吸症候群とは

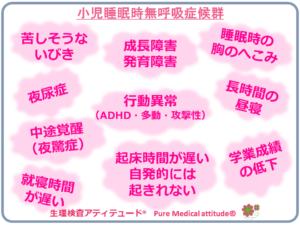

小児でも睡眠時無呼吸を発症することがあります。夜間のいびき、口呼吸がみられる、また呼吸が苦しそうなときには注意して観察することは大切です。日中の注意散漫な様子や、居眠りなどの症状にも注意が必要です。

❍小児の睡眠時無呼吸症候群の症状

小児の睡眠時無呼吸症候群を疑う症状

- 苦しそうないびき

- 胸のへこみ

- 起床時間が遅く、強制的でないと起きない

- 2時間以上の長時間の昼寝

- 寝る時間が遅い

- たびたびの中途覚醒(夜驚症)

- 夜尿(おねしょ)

- 成長・発育障害

- 行動異常(ADHD、多動や攻撃性)

- 学業成績の低下

<小児睡眠時無呼吸症候群>

❍小児にみる睡眠時無呼吸症候群のメカニズム

鼻で呼吸ができなくなる鼻閉とされる鼻呼吸障害を生じると、日中は意識的に口呼吸で代償されます。しかし、睡眠中は意識されないために口呼吸での代償呼吸を行うことが出来ないために、狭窄した鼻での呼吸となり、呼吸障害の状態となります。成人の場合ならば、鼻呼吸が制限されてもある程度口呼吸が可能ですが、小児の場合は、解剖的に口を通じての呼吸空間(気道)が狭いために鼻呼吸障害があると重症の睡眠時無呼吸症候群となってしまうことになります。

●注意して欲しい子どもの症状

口呼吸、苦しそうないびき、無呼吸、睡眠中の陥没呼吸、胸郭変形、夜尿、起床時不機嫌、長時間の昼寝、小学校での居眠り、発育不良、多動や攻撃性などの行動異常などがあげられます。

❍小児睡眠時無呼吸症候群の原因

上気道の狭窄とされ、多くは口蓋扁桃肥大とアデノイド(咽頭扁桃肥大)です。扁桃は、3~6歳の子どもに最も多く発症します。肥満体型の子どもだけではなく、痩せ型の子どもにもみられます。

子どもの睡眠時無呼吸症候群の主な原因は、このアデノイドといわれる咽頭扁桃肥大です。その他、鼻アレルギー、小顎症、巨舌などが小児睡眠時無呼吸症候群の原因となりま

アデノイド 咽頭扁桃肥大とは

- 咽頭扁桃のことをアデノイドといい、咽頭扁桃が増殖したものをアデノイド増殖症といいます

- 子どもの扁桃が腫れ始めるのは、2~3歳頃からです。6~9歳がもっとも多い

- 鼻づまりの原因となることや、睡眠時呼吸障害の原因にもなる

●小児睡眠時無呼吸症候群の症状

小児睡眠時無呼吸症候群の症状は、夜間のいびきや無呼吸、睡眠中の陥没呼吸(呼吸時にみぞおちがへこむ)、起床時の不機嫌などが多く見られます。この年代は習慣的に昼寝をすることが少なくないために、日中の過眠よりも多動・衝動行為・学習障害などの症状としてみられることが多いといわれています。治療としてはアデノイド切除術や扁桃摘出術がきわめて効果的だとされています。

※関連ブログ「 口腔・咽頭の疾患」

❍成長にも影響する子どもの睡眠

子どもの睡眠不足や睡眠障害の持続により、さまざまな影響が現れます。肥満や糖尿病や高血圧などの生活習慣病も例外ではありません。うつ病などの心の障害につながることもあります。

睡眠障害により、深睡眠が減少します。そのため成長ホルモンの分泌不全となるために、成長障害を起こすことがあります。

2.睡眠時無呼吸症候群への対応

睡眠時無呼吸症候群を指摘された場合は、どのような対応が必要なのでしょうか。

❍肥満がある場合には

肥満がある場合には、減量は必須です。さらに禁酒、禁煙、睡眠姿勢などの生活習慣の改善の指示が一般的です。

●軽症の呼吸障害の場合

ごく軽症な場合、仰臥位での睡眠姿勢から、身体を左右どちらかを下した側臥位で就寝すること呼吸が改善されることもあります。

●重症の場合、生活習慣病の合併症がある場合

重症の呼吸障害、生活習慣病を主とする高血圧、心血管障害、糖尿病などの合併症のある場合は、CPAP(シーパップ)という器械の装着、マウスピースの夜間装着などや、喉を広げる手術などが適応されます。

❍子どもの睡眠時無呼吸への対応

小児睡眠時無呼吸症候群の診断には、成人と同様に、睡眠検査が行われますが、睡眠中のビデオ録画も有効です。いびきとともに、呼吸に伴う吸気時の胸部陥凹が見られる際には、閉塞性呼吸障害が疑われます。

治療には、手術等による鼻閉の改善、口蓋扁桃摘出術、アデノイド切除術などのよる気道の拡大が主体とされます。

●呼吸の改善による効果、親の関わり

治療にとり、睡眠呼吸障害が改善されることにより、良好な睡眠が得られることでさまざまな改善がみられます。呼吸障害によるホルモン分泌異常の改善、正常化の効果が大きいようです。身長が伸び、体重増加をもたらし、正常な成長に戻るといわれています。

ホルモン分泌の正常化は、睡眠や生活リズムも改善されます。そして、睡眠の改善により学業成績も向上するという報告もあるようです。心身の成長や発達にも関与しています。子どもは、大人以上に睡眠障害の影響を考えてあげることが必要なのではないでしょうか。

子どもの良質の睡眠には、親が子どもの睡眠への正しい知識を得ること、そして関心を持ち、関わりることが非常に大切だと考えます。

3.身体にとって呼吸器の働きとは「呼吸」を意識しよう!

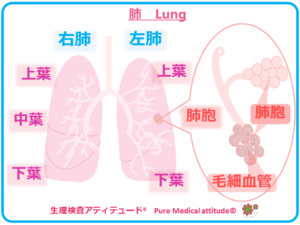

呼吸機能をつかさどる器官を呼吸器といいます。

❍呼吸器とは?

鼻、咽頭、喉頭、気管、気管支、肺などが呼吸器系の器官となります。空気の通り道となる部分が呼吸器です。

❍呼吸器の働きとは

呼吸器には、3つの働きがあります

- 呼吸機能:酸素と二酸化炭素の交換をする

- 防御作用:からだを外界から守る

- 代謝作用:必要な物質をつくる

1.呼吸機能:酸素と二酸化炭素のガス交換「拡散」

呼吸により体内に取り込まれた空気は、気道(呼吸細気管支)から肺にある肺胞に入ります。

肺胞の周りは、毛細血管で囲まれ、肺胞壁で空気中の酸素と二酸化炭素の交換が行なわれます。二酸化炭素を多く含んだ静脈血を、酸素を取り込んだ動脈血に交換していきます。このガス交換の働きを「拡散」といいます。

酸素が気体から液体に移り(拡散)、取り込まれた酸素は、肺血管系から心臓に送られ全身に送り出されます。二酸化炭素の排出は、これと逆の過程で行なわれます。

このガス交換は、脳の呼吸中枢で、神経、内分泌系を通してコントロールされています。

2.防御作用:からだを外界から守る

肺は、1日 10,000Lもの空気が出入りしています。肺は吸入される空気とともに有害なものから無害なものまで、さまざまな異物や、口腔や咽頭で分泌された小粒子、有害ガス、微生物など気管、気管支にまで侵入することもあります。口腔や咽頭には細菌類が常在し、肺に細菌が侵入することもあります。

肺は防御作用により、さまざまな外因性、内因性の物質から、守られています。免疫反応が関係しない浄化作用と、免疫反応が関係する防御作用があり、おもな肺の防御作用は、鼻腔から肺胞までのあらゆるところで行なわれている、浄化作用です。

3.代謝作用:必要な物質をつくる

肺表面活性物質の産生、さまざまな血管に作用する物質の産生や代謝、プロスタグランジンの産生や代謝なども行なわれています。

※関連ブログ「肺」唯一意識で調節出来る臓器

❍呼吸は唯一、自律神経を整えることが出来る

呼吸は意識的に、随意運動として息を吸うことも吐くこともできます。この呼吸を行う肺は、自分で自由にコントロールすることが出来る臓器なのです。心臓も肝臓も腎臓も胃も腸も自由に自分ではコントロールすることはできません。でも、呼吸は、意識的に行なうことができます。

すなわち、呼吸を整えることで、自律神経を整えることが出来ます。

呼吸の大切さを再認識して見てはいかがでしょうか。

常に新鮮な空気を肺へのギフトとして贈ってあげたいものです。

生理検査アティテュード®からのメッセージ

検査中に眠ってしまう人々

頸動脈エコーや腹部エコーの検査中に眠ってしまう...

そう、時に、いびきをかきながら眠ってしまう方もいらっしゃいます。そして、あぁ...SASなのねぇと思います。

❍ここだけの話ですが...必要なときは

眠って戴いても場合によっては良いのです。しかし場合によっては、時に、頸動脈エコー時に、いびきをかかれると、流速を計測する時にノイズとして、混入してしまうのでその場合は、こっそりと起こします(苦笑)

私が時折行っていた方法は、パルス音を少し大きめに出します。通常は、ごく小さな音量か、消音で行っていますが、大きめにすると、パルス音に少々驚き目覚めてくれます。

困るときのみ起こさせて戴いておりますのでどうぞお許しくださいm(_ _)m

❍ヒプノセラピーのトーンで

私は意識的に、腹部エコーで呼吸指示の声かけが必要な場合には、ヒプノセラピーの時の声のトーンでお声掛けしています。とくに呼気に意識をして戴き、ゆっくりと呼出して戴くように声をかけています。呼気時は心拍もゆっくりとなり、副交感神経系優位な状態へと導きます。すると自然に緊張が解けて眠気をもたらす効果があります。でも、複式呼吸が必要な場合もあります。その時は少し声のトーンを大きめにお声をかけさせて戴いております。

検査の時は誰でも緊張することが多い場面です。何か異常が見つかったらどうしよう...検査結果を聞くまで何かと不安なことを考えてしまいがちですよね。

そのような心理的な緊張を和らげることを意識してよりリラックスできる検査環境を創ろうという意図が、私の中には常にあります。

そしてそのノウハウは、生理検査アティテュード®の学びの中のエッセンスとして教えてまいります。

眠気を誘うようなリラックスできる検査環境を意識しながら

Pure Medical attitude

生理検査アティテュード®

Junko Katayoshi

今日のまとめ

- 睡眠呼吸障害とは、無呼吸や低呼吸などの異常な呼吸パターンが出現し、換気不全の状態となる

- 睡眠時無呼吸症候群とは無呼吸と大きないびき、日中の眠気や居眠り

- 睡眠時無呼吸症候群は子どもにもみられ、アデノイドがその主な原因とすることが多い

『Pure Medical attitudeからのお知らせ』

パーソナルセッションで

『心と身体のケアリング』受けてみませんか?

新たな時代の始まりとともに、

自己の行動を俯瞰すること。

自分を客観視することにより

日常では気づかないような

さまざまなことが見えてくることがあります

自分の中になる凝り固まった価値観に気づくこともあります。

気づかないうちに思い込んでいることが

行動へのブレーキになっていること、

そのことにも気づいていないこともあります。

実体験として私自身がそのことを知っているから

だからこそ前に進んで欲しい

Pure Medical attitudeのカウンセリングともコーチングとも受け取れる、自分の可能性を引き出す個人セッションです。

Pure Medical attitudeのカウンセリングともコーチングとも受け取れる、自分の可能性を引き出す個人セッションです。

じっくり、しっかりと寄り添いながら、新しい自分発見のケアとカウンセリングそして、「自分基準」を明確にしていくサポートをさせて戴きます。

「健診結果」の評価・対策もいたします。年間サポートもぜひ、ご相談ください。

※ブログや、セミナーに関する、ご意見・ご質問は、こちらからお気軽にどうぞ

みなさまのお声をぜひ、お寄せください!楽しみにしております!

情報引用・その他関連サイト

Pure Medical attitude 過去のブログ

今週のテーマブログ

「眠れていますか? 」

- §1生まれながら身体がもつ生体リズム 2019.5.13

- §2 睡眠の役割とは、脳を育むこと守ること 2019.5.16

- §3 睡眠周期と睡眠段階 2019.5.20

- §4 睡眠の発達と年齢による変化 2019.5.23

- §5 眠れない障害「睡眠障害」 2019.5.27

関連ブログ

- 呼吸を整える §1「肺」唯一意識で調節出来る臓器 2017.9.25

- のどに気をつけたい季節 §2 口腔・咽頭の疾患 2018.10.11

最近のブログ

「血管の危機「動脈硬化」」

- §1 動脈硬化を正しく理解 2019.5.6

- §2 動脈硬化のリスク予防 2019.5.9

- 生命活動の源「Heartの危機」虚血性心疾患 2019.4.25

- 臨床検査技師が伝える特定健診の読み方・その1 2019.4.15

- 臨床検査技師が伝える特定健診の読み方・その2 2019.4.18

- 臨床検査技師が伝える検査への解釈 2019.4.22

○季節外れの感染症の報告『麻疹』が目立ちます「関連ブログ」

- インフルエンザ「その症状 何を疑うの?§3 今年のインフルエンザ流行は?」

- 麻疹 「今、麻疹・はしかの感染報告が増加中です」

- ノロウィルス 「その症状 何を疑うの?§2 突然の嘔吐「ウイルス性胃腸炎」」

- 風疹 「今 話題の健康情報、感染急増中「風疹」を知ろう」

※ご意見・ご質問は、こちらからお気軽にどうぞ

みなさまのお声をぜひお聞かせください!お待ちしております!

Pure Medical attitude

生理検査アティテュード®

代表 かたよし純子 Junchan♪ ※自己紹介はこちらから

臨床検査技師/超音波検査士/健康管理士一般指導員/健康管理能力検定1級/介護予防運動指導員/米国NLP協会認定NLPトレーナー/臨床心理学 基礎エキスパート取得

今日も最後までありがとうございました。

☆アンコモンセラピー「ワンコイン¥500」読書会☆

セカンドバージョンも快調なスタートです!

ヒプノセラピーにご興味ある方、ご参加お待ちしております!

毎月、大崎ゲートシティ スターバックスコーヒーで開催!

米国の精神科医ミルトン・エリクソン博士は、発達障害だった?!

催眠療法の大家とされる、精神科医エリクソン博士は、変わった子どもと言われ、さまざまな感覚障害を持ち、読字障害、失読症ともいわれ、さらに色盲に音痴だとされています。そのエリクソン博士「ミルトン・エリクソンの戦略的手法」を紹介されているこの本の読書会です。心理療法にご興味ある方、ぜひ、ご参加お待ちしております。

6月は、27日(木)PM 19時~となります。イベントサイトが準備できましたら、こちらからもご案内致します。