JunchanのHealth attitude blogにご訪問ありがとうございます。医療スタッフのメンタルパートナー かたよし純子です♪ 今週は、健康診断でよく行われる検査データの読み方です。4・5月の春先は健康診断を受けられる方も多いのではないでしょうか。結果を貰ってもよく理解されていない方も多いようです。初回は、特定健診(特定健康診査)・特定保健指導の目的や血液検査以外の基礎的な健診項目をまとめていきます。検診結果を貰って、その内容を理解できますか?私自身、前回の結果をまじまじとながめ、そのわかりにくさを実感しています。そして、再検査指示を受けてその後、放置していませんか?

1. 特定健診を理解する3つのポイント

1-1 特定健診・特定保健指導とは?

1-2 特定健診の項目

1-3 基礎的な健診項目 「質問票」「身体計測」「理学的検査」「血圧測定」

今日のプラスα

2.特定健診の目的「メタボリックシンドローム:内蔵脂肪症候群」

3.「特定健診」横浜市の場合

生理検査アティテュード®からのメッセージ

・私の健康診断の受けとめ方

1. 特定健診を理解する3つのポイント3つ

特定健康診査、以下特定健診のとするに対する基本的な考え方は、生活習慣病の予防および医療費の適正化を目指すことを目的とし、医療保険者に対して内臓脂肪型肥満:メタボリックシンドロームに着目した健診および保健指導を行わせることです。

特定健診(特定健康診査)・特定保健指導の目的

生活習慣病の予防・医療費の適正化

1-1 特定健診・特定保健指導とは?

特定健診(特定健康診査)とは

国内の死亡原因約6割を占める生活習慣病の予防のため、

40歳から74歳までを対象としメタボリックシンドロームに着目した健診

※情報サイト「特定健診・特定保健指導について」厚生労働省

勤務先で実施される事業者健診を受診された場合は、新たに特定健診を受診する必要はありません。

❍特定健診の対象者とは

実施年度中、40歳から74歳に対して実施されます。健診項目に腹囲の計測が新たに加わるなど、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の予防と改善がこの健診の大きな目的とされます。

- 除外規定として、妊産婦・刑務所服役中・長期入院・海外在住などに該当しない者

- 年度途中に75歳となる場合は、75歳の誕生日前までが対象

- 受診者によって、特定健診の結果に基づき、必要度に応じ保健指導を実施

特定保健指導とは

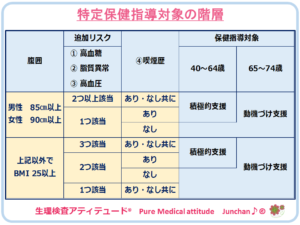

特定健診の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待できる方に対して、専門スタッフ(保健師、管理栄養士など)が生活習慣を見直すサポートをします。

※情報サイト「特定健診・特定保健指導について」厚生労働省

平成20年4月から、内臓脂肪症候群:メタボリックシンドロームの該当者および予備群の減少を目的として実施されています。そのため特定健診の結果で、メタボリックシンドロームの該当者と予備群の方に対して、特定保健指導が実施されます。特定保健指導とは、積極的支援や動機付け支援を行い、生活習慣病の予防を目的とします。

❍特定保健指導とは?

特定健診の結果、生活習慣病のリスクがどれくらいあるのか、そのリスク因子の度合いに応じてすべての受診者に対して3区分に分けられます。

- 情報提供

- 動機づけ支援

- 積極的支援

この結果、個人の生活習慣の改善に役立てるために「1.情報提供」が行われ、さらに「2.動機づけ支援」および「3.積極的支援」に対して特定保険指導が実施されます。

1.情報提供:特定健診の受診者全員

検診結果の見方、生活習慣病に関して基本的な知識、生活習慣の見直しのきっかけづくり

2.動機づけ支援

原則1回の支援、生活習慣改善に対しての目標設定と実現、自主的な行動に移し、継続できることを目指します。

- 対象者 :メタボリックシンドローム予備軍に対して、生活習慣の改善、意思決定の支援を要する人

- 指導内容:偏った生活習慣の振り返り、必要性の説明、行動目標・行動計画作成、6ヶ月後評価を実施

- 初回面接 :1人20分以上、あるいは1グループ80分以上の面接と指導

- 6ヶ月後評価:面接、またはEメール利用で効果の状況を確認、評価

個別面接を原則1回行い、対象者が自らの生活習慣を振り返り行動目標を立て行動に移し、その生活が継続できることを目指した支援、6ヶ月後に電話を利用して評価を行います。

3.積極的支援

3ヶ月以上の継続した支援、定期的・継続的な支援によって、生活習慣改善のための目標実現へ自主的な行動に移し、継続できることを目指す。

- 対象者 :生活習慣の改善が必要で、改善の意思決定の支援を要する人(メタボリックシンドローム予備軍)

- 指導内容:初回面接で内臓脂肪減量のための行動目標を立て、自主的かつ継続的に行えるように、指導者が3ヶ月以上定期的、継続的に支援、6ヶ月後評価

- 初回面接 :1人20分以上、あるいは1グループ80分以上の面接と指導

- 3ヶ月後評価:面接、またはEメール利用で効果の状況を確認、評価

- 6ヶ月後評価:面接、またはEメール利用で効果の状況を確認、評価

動機づけ支援に加え、3ヶ月以上の定期的・継続的な支援を電話で行い、対象者が自らの生活習慣を振り返り行動目標を立て行動に移し、その生活が継続できることを目指した支援。6ヶ月後に評価を行います。

<特定保健指導対象の階層>

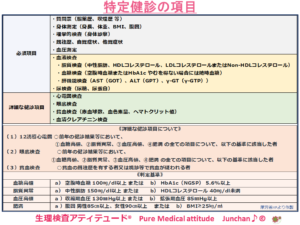

1-2 特定健診の項目

特定健診は保健指導の対象者のふるい分けのための検査とされ、健診項目は下記のとおりです。

❍基礎的な健診項目

- 質問票(服薬歴、喫煙歴 等)

- 身体計測(身長、体重、BMI、腹囲)

- 理学的検査(身体診察)

- 血圧測定

- 血液検査

- 脂質検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール)

- 血糖検査(空腹時血糖又はHbA1c) 注)摂食時はHbA1c

- 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)

- 検尿(尿糖、尿蛋白)

※国保の場合など自治体によって追加される項目があります。

❍詳細な健診項目

- 心電図検査

- 眼底検査

- 貧血検査(赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値)

- 血清クレアチニン検査

※一定の基準の下、医師が必要と認めた場合に実施

<特定健診項目>※厚労省HPより作成

1-3 基礎的な健診項目 「質問票」「身体計測」「理学的検査」「血圧測定」

特定健診を検査を行う臨床検査技師目線で、2回に分けて説明していきたいと思います。今日は、血液検査以外の基礎的な健診項目として下記の4項目があげられます。

- 質問票(服薬歴、喫煙歴 等)

- 身体計測(身長、体重、BMI、腹囲)

- 理学的検査(身体診察)

- 血圧測定

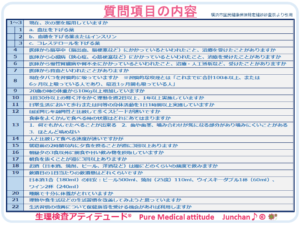

❍質問票(服薬歴、喫煙歴 など)

質問票は、医療保険者が基本となるものから健康保険組合が作製した20項目に対しての質問となります。投薬や病歴、飲酒や喫煙習慣、さらに運動習慣、食習慣などの日常生活に関係する質問となります。

参考までに、下記に横浜市国民健康保険特定健康診査票(40歳~75歳未満)の内容を掲載しておきます。

<質問項目の内容>

❍身体計測(身長、体重、BMI、腹囲)

以前のブログで身長にも日内変動があるということをお伝えしましたが、その時に加齢とともに2~4㎝の短縮があるといわれています。女性は40歳代の身長よりも、2㎝以上縮んだ場合、要介護のリスクが2倍になるという報告もあるとのことです。身長の経年変化にも注意が必要です。

●身長・体重の経年変化

体脂肪計も家庭用のものが普及し、体重を計測している方や体重の変化は意識しても、なかなか身長まではと思うし、家庭に身長計があるということもあまり聞きません。健診では測定した身長・体重の経年変化を含めてしっかりとチェックしてみてください。

●病院受診に身長・体重は大切です!

病院受診の際に検査を行う場合、「身長・体重」が必要になる検査が増えています。呼吸機能検査で行われる「肺機能検査(肺活量)」や循環器で行われる超音波検査「心エコー」や動脈硬化の検査とされる「ABI・PWV・CAVI」では必ず必要とされる数字です。

検査の時に身長お聞きすると以外に知らない方がいらっしゃいます。ご自身の身長・体重はもちろんのこと、特に高齢者や、就学前のお子さんの身長・体重を付き添われる場合にはぜひ知っていて欲しい数字です。

❍どうして身長が縮まるのか?

背骨は約30個の骨で背骨を形成していますが、その間には軟骨(椎間板)があり、その軟骨が薄くなってしまうことにより身長が低下していきます。

骨粗鬆症ということを聞かれたこともあるのではないでしょうか。骨がスカスカになってしまう骨粗鬆症では、骨が潰れてしまい、気がつかないうちに圧迫骨折をしていることもあります。この圧迫骨折のより、背骨が湾曲し身長が低くなってしまうこともあります。

猫背や左右に背骨が曲がってしまうことや、O脚やX脚などによる姿勢の歪みが原因なることもありこれらの姿勢の悪化には筋力の低下も関係しています。

●家での体重管理

体重は、自分の身体をベストな状態に保つためには毎日チェックすることが大切です。決まった時間に、決まった状態で計測するように心がけすことをお勧めいたします。

<体重測定するときの注意>

- 体重計の0調整を確認しましょう。体重計の取扱説明書に「0補正」の仕方の記載があります。

- 朝食前に測定する。食事の影響のない朝食前がベストとされていますが、なるべく決まった時間、条件での計測がよいです。

標準体重

標準体重=身長(m)×身長(m)×22

※22は BMIの基準値:日本肥満学会

肥満度(%)=(体重-標準体重)/標準体重×100

BMI:Body Mass Index ボデイマスインデックス

BMI=体重(kg)/ 身長(m)×身長(m)

BMI・肥満度の詳細は、こちらのブログをご参照ください。

※関連ブログ「健診結果を読む① 身体の数値 」

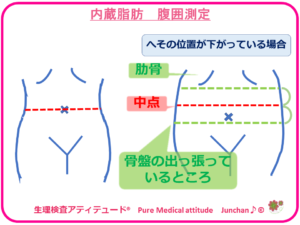

●腹囲

腹囲の基準は、

- 男性85cm以上

- 女性90cm以上

測定部位は、右記の図の位置で測定します。

❍理学的検査(身体診察)

質問項目に付加するような内容や日常生活への医師の問診となります。

❍血圧測定

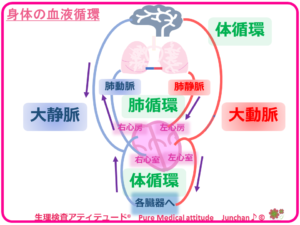

血圧とは

心臓の収縮と拡張により

大動脈に送り出される時に血管壁にかかる圧力

●血圧とは?

血液循環(肺循環・体循環)に必要な血液の圧力が「血圧」です。血液が流れる際に血管壁にかかる圧力が血圧となります。

●収縮期血圧 最高血圧

収縮期:心臓の筋肉(心筋)ギュッと収縮する時の圧力、全身に血液を送り出すためにいちばん高い圧力を必要とします。血管の弾性力に作用します。

●拡張期血圧 最低血圧

拡張期:全身から血液が戻った状態、心臓が拡張している状態、血液を貯留しているときの動脈にかかる圧力です。大動脈が収縮している状態です

●血圧のしくみ

血圧が高くなる要因として、心拍出量と末梢血管抵抗があります。

血圧=心拍出量×血管抵抗

- 心拍出量 心臓から拍出(血液を送り出すこと)される血液量

- 血管抵抗 血液が流れる時に血管壁が血液を押す力

●心拍出量 :心臓が1分間に送り出す血液量

心拍出量は、自律神経で支配されています。交感神経優位な時は、多くの血液を必要とするため、心拍出量は増加します。

逆に休息状態のときは、心拍出量は低下し、血圧もさがります。また血液中の塩分濃度にも影響します。血中のNa量が増えると、水分を多く必要とし、血中の循環血漿量が増加し、血圧が高くなりやすいです。

●末梢血管抵抗:血管の内腔や弾性力に大きく影響します

一般的に動脈硬化が起こっている血管は、血管抵抗が上昇します。動脈硬化は全身の動脈、毛細血管でも起こりえます。

このことからも、ひとことで血圧といっても、さまざま要因で変化しますが、心臓と動脈の影響を直接受けていることがわかると思います。

●高血圧と言われたら

検診結果で、高血圧を指摘された場合は、家庭でも定期的に測定し、記録することをお勧めします。そして受診に医師に示し、アドバイを受けることも改善につながります。病院での計測(診察室血圧)と家庭での計測(家庭血圧)とでは差がある時があります。

高血圧と診断する際は、家庭血圧が重視されます。健診で指摘された場合は、医療機関に受診して、医師の指示をうけましょう。24時間血圧を測定する検査も行なわれています。

●血圧変化へのリスク

血圧は、心因的な条件でもすぐに変化します。白衣高血圧や仮面高血圧ということばで表わされますが、病院で測ると、緊張などにより家庭で測るよりも高い数値を示すことを白衣高血圧といいます。逆に病院にいる安心感から血圧が下がることを仮面高血圧といいます。

高血圧を放置すると、心臓や血管に大きな負担を強いることになり、さまざまな生活習慣病の原因になります。そして、常時ストレス状態となるような生活習慣にでいることなどは、高血圧の原因にもつながります。自分自身の生活習慣を見直すためにも受診をお勧めいたします。

以前のブログ「循環器疾患のリスクを知る」で血圧・血圧疾患をまとめています。そちらも合わせてお読み戴けたらと思います。

●高血圧とは 家庭血圧と診察室血圧

家庭血圧 135/85 mmHg 以上 診察室血圧 140/90 mmHg 以上を高血圧とします

白衣高血圧とは、病院で白衣をみると緊張し血圧が上昇してしまうという状態をいいます。測定値に差がある場合は、家庭血圧を優先します。(高血圧治療ガイドライン2014)

〔本態性高血圧〕

高血圧の90~95%を占めます。食塩の過剰摂取、お酒の飲み過ぎ、喫煙、ストレスなどの生活習慣要因と加齢や体質などが重なって起きると考えられます。

〔二次性高血圧〕

腎性高血圧、内分泌性高血圧、心臓血管性高血圧など、他の疾患に引き続き起こる高血圧です。高血圧が長期におよぶと、身体にさまざまな影響があります。脳卒中、心臓病、腎障害など重篤な疾患のリスクとなります。

※関連ブログ「循環器疾患のリスクを知る」 「健診結果を読む① 身体の数値」

2.特定健診の目的「メタボリックシンドローム:内蔵脂肪症候群」

メタボリックシンドローム:内臓脂肪症候群とは?

メタボリック(metabolic)新陳代謝

シンドローム(syndrome) 症候群

新陳代謝の不具合によって生じた時に起こる症状をまとめたものを示します。

症候群とは、同時に起きる一連の症状、原因はよくわからないけど、共通の症状・検査所見・画像所見などをまとめたものに名前をつけたものをいいます。

具体的にいうと、「血液中の糖や脂肪代謝が正常ではなくなる症候群」ということ、新陳代謝が異常な状態になったことによる複数の症状というになります。新陳代謝とは、身体が必要としている、「糖や脂肪の代謝」のことです。

メタボリックシンドロームだと診断をされたのならば、現状での生活習慣の結果引き起こされている状態であるという認識が大切です。自分自身の「身体からのSOS」となります。

糖や脂肪の代謝が異常な状態になると、内蔵脂肪が蓄積されます。内蔵脂肪は、臓器をつつんでいる腹膜の一部に脂肪が沈着した状態です。この内臓脂肪の蓄積が、高血圧、糖尿病、脂質異常症などと重複して起こる状態をメタボリックシンドロームといっています。

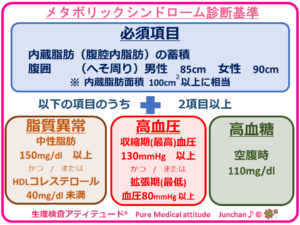

❍メタボリックシンドロームの診断基準

メタボリックシンドロームの診断基準は、として必須項目は、内蔵脂肪の蓄積を「腹囲」で計測した計測値です。

- 男性85cm 以上

- 女性90cm 以上

この内臓脂肪にプラス項目として、「脂質異常」「高血圧」「高血糖」のいずれか2項目以上がある場合メタボリックシンドロームの診断となります。(基準値は、それぞれ上記参照)

この基準は、2008年、特定健康診査・特定保健指導という制度に準じて、医療保険に加入している40~74歳のすべての被保険者とその家族が対象です。

<メタボリックシンドローム診断基準>

3.その他の健康診断から特定健診へ

今回は、特定健診についてまとめています。

❍自治体から医療保険者へ移行した「特定健診・特定保健指導」

以前は、自治体ごとで基本的な健康診断を行っていましたが、その健診から、健康保険組合、共済組合、国民健康保険組合、全国健康保険協会などの医療保険者が特定健診とその後の特定保健指導を行うことになっています。

❍自治体で行う健診

特定健診以外に自治体単位で行われる健診には、がん検診、骨粗しょう症健診など、市町村により異なる健診が行われています。料金もさまざまで、無料のところ、有料のところとさまざまです。

詳細は、自治体のHPの閲覧や、個別にお問い合わせください。

❍人間ドック

定期的に個人で健診を受ける方法として人間ドックがあります。豊富な健診項目行われているとこともあり、料金も内容もさまざまです。1日ドック、2日ドックや1週間ドックなどもあるようです。よく見かけたのは、女性友人同士で検査の合間の時間でおしゃべりを楽しみながら受診されている方々もよく見かけます。

自分の健康状態に合わせて受診することもお勧めです。

❍専門ドック

脳ドック、肺ドック、心臓ドック、肥満ドック、骨ドック、動脈硬化ドック、レディースドック、前立腺ドック、感覚器ドックなど施設によりさまざまな専門ドックがありますのでWeb検索などをお勧めいたします。

生理検査アティテュード®からのメッセージ

私の健康診断の受けとめ方

私は社会に出てからの健康診断は、自分の勤務する病院で「ドック」として受診していました。総合病院を退職後、初めて国民健康保険被保険者となり知ること、感じることがあります。

つまり、ドックと健診の違いもよく理解できていなかったということです(苦笑)

総合病院に在職中は、日帰りドックの内容があたりまえのように受診していました。多くの健保組合に所属している場合、被保険者とその家族は、その健保組合での内容で健康診断が行われていることかと思います。今回自分が国民健康保険被保険者となり、自治体で実施される特定健診の対象となり自分で医療機関を選択し受診しています。

❍ひとりの健診受診者として思うこと、見える世界

その段階でさまざまなことに気づきます。

初めに思ったのが、人間ドックの受診です。検索するとさまざまな施設が出てきます。以前の勤務先も考えました。その後のパート勤務での人間ドックも検討しましたが、やはり地元・近隣の施設でと思います。健診専門施設は、異常値があった場合を考えると病院併設のほうがと思えます。とすると、地元ではなかなか思うところがなく機を逸して1年が過ぎてしまいました。

翌年、再び横浜市からの国保での特定健診、がん検診案内も届きました。そしてでは、地元の病院でとりあえず特定健診、がん検診施設選ぼうと思ったのです。そしてがん検診も同時に行いと思うと意外に選択肢が狭まり、選べないのです。

その時の選択基準の中で、大腸内視鏡が出来る施設という選択基準、そして胃の内視鏡も行えるということです。人により、選択基準はそれぞれです。どの項目を優先するかです。本来1施設で、婦人科関連の乳腺・子宮というがん検診項目もと考えるとなかなか無いのが実情。かなり高額の人間ドックの受診になります。

今の時代は、日帰りドックにさまざまなオプション項目が追加できます。個人の健康状態、リスクに応じてのオプション検査です。過剰な検査も身体にはかなりのストレスです。

❍健診も身体にはストレスです

健診受診の前には、さまざまな注意事項をされることと思います。まずは、食事制限、検査項目によっては食事の内容などにも注意を促されます。私が行う腹部超音波も「絶飲食」が基本です。喫煙も影響することがあります。最近は、脱水を引き起こすことも憂慮されますので、飲水に対しては求めないようになっています。

胃カメラや胃バリウム検査などはポピュラーに行われますが、身体にはかなりの負担です。食事を抜くことはもちろんの事、バリウム検査後の下剤に関しては、腸内細菌叢にとってはかなりの負担です。数日間、お腹の具合が芳しくない方も多いのではないでしょうか。定期的な食事バランスが崩れることそのものが身体へのストレスとなるということです。そして。結果が出るまでの数日間も同様にストレスと感じている方も少なくないのではないでしょうか。

このような事情からでしょうか、健診に対して否定的な方も時々お目にかかります。臨床検査技師の立場としてだけではなく、両方の矛盾点も考えてもやはり、年に1度、自分の身体と向き合う時間として「健診の受診」はお勧めしたいともいます。

❍慢性疾患での検査と健康診断

そして、最後に慢性疾患で定期的に医療機関を検査をされている方も、どのような内容かによりますが、慢性疾患の場合は、意外に他の臓器を見ていないこともあるということを知っていて欲しいと思います。そして、次回のブログでまとめていきますが、特定健診に含まれない臓器、眼科や歯科などはその典型的な例となります。

次回は、血液検査を中心にまとめていきます。

Pure Medical attitude

生理検査アティテュード®

Junko katayoshi

今日のまとめ

- 特定健診とは、生活習慣病の予防・医療費の適正化を目的とする

- 特定保健指導とは、積極的支援や動機付け支援を行うことを目的として、生活習慣病の予防が目的

- 基礎的な健診項目 とは、「質問票」「身体計測」「理学的検査」「血圧測定」

『Pure Medical attitudeワーク』

やってみるメンタルワーク

4月の『日常が変わる実践セミナー』

4月21日(日)14~18時

「自己開示」ワークもパーソナルセッションで

パーソナルセッション『心と身体のケアリング』

受けてみませんか?

トラウマに気づくこと

それは、年齢退行療法や前世療法でも現れることがあります。

ヒプノセラピーで自己開示をすることで、

自分の中になる凝り固まった価値観に気づくこともあります。

トラウマになっていることに向き合うことの大切さ

そのことを実体験として知っているからこそ前に進んで欲しい

Pure Medical attitudeのカウンセリングともコーチングとも受け取れる、自分の可能性を引き出す個人セッションです。

Pure Medical attitudeのカウンセリングともコーチングとも受け取れる、自分の可能性を引き出す個人セッションです。

じっくり、しっかりと寄り添いながら、新しい自分発見のケアとカウンセリングそして、「自分基準」を明確にしていくサポートをさせて戴きます。

「健診結果」の評価・対策もいたします。年間サポートもぜひ、ご相談ください。

ブログに関するご感想をぜひお寄せください。

基本セッション時間通常90分を120分といたします。

※ブログや、セミナーに関する、ご意見・ご質問は、こちらからお気軽にどうぞ

みなさまのお声をぜひ、お寄せください!楽しみにしております!

今日の情報引用・関連サイト

- 特定健診・特定保健指導について 厚生労働省

- 特定健診・保健指導についてpdf 厚生労働省

- 特定健康診査のご案内 横浜市HP

Pure Medical attitude 過去のブログ

関連ブログ

- 身近な疾患 生活習慣病 §2 循環器疾患のリスクを知る 2017.6.7

- 身体がみえる臨床検査 §1 健診結果を読む① 身体の数値 2017.7.17

最近のブログ

肝疾患

- 『脂肪肝』は、肝臓の疾患です 2019.3.28

- §1 非アルコール性脂肪肝からの慢性肝炎 2019.4.1

- §2 肝硬変、その身体の声を聴いて欲しい 2019.4.4

- §3 肝臓に発症する癌 2019.4.8

- §4 肝臓にやさしい生活のすすめ 2019.4.11

- サバだけではない、アニサキス食中毒 2019.3.25

「依存症」2019.3.18~3.21

- ゲーム症(障害)は病気です 依存症その2 2019.3.21

- スマホを使っている?! 使われている?! 依存症その1 2019.3.18

- へこんだときに読んで欲しい ~Junchanのつぶやき~ 2019.3.14

- 「難聴の問題」大切な人の声、聞こえていますか? 2019.3.7

- 予防接種の必要性、ワクチンへの理解 2019.3.4

- 「緑内障」に注意!40歳になったら目の健康 2019.2.28

- 今、麻疹・はしかの感染報告が増加中です 2019.2.25

「心に潜むブラックな感情」2019.2.18

- §1 人の感情形成の再確認 2019.2.21

- §2 誰もが持つ 心の闇との対話 2018.2.18

「自己開示の効果」 2019.2.11~2.17

- §1 ストレスを抱え込む弊害 2019.2.11

- §2 心の窓を明けるとき 2019.2.17

- 風邪を知り予防しよう ~この時期の感染症~ 2019.2.7

厚労省から、『まだ増加しています』とされる「風疹」情報

- 今 話題の健康情報、感染急増中「風疹」を知ろう 2018.10.22

※ご意見・ご質問は、こちらからお気軽にどうぞ

みなさまのお声をぜひお聞かせください!お待ちしております!

Pure Medical attitude

生理検査アティテュード®

代表 かたよし純子 Junchan♪ ※自己紹介はこちらから

臨床検査技師/超音波検査士/健康管理士一般指導員/健康管理能力検定1級/介護予防運動指導員/米国NLP協会認定NLPトレーナー/臨床心理学 基礎エキスパート取得

今日も最後までありがとうございました。

☆アンコモンセラピー「ワンコイン¥500」読書会☆

セカンドバージョンも快調なスタートです!

ヒプノセラピーにご興味ある方、ご参加お待ちしております!

毎月、大崎ゲートシティ スターバックスコーヒーで開催!

米国の精神科医ミルトン・エリクソン博士は、発達障害だった?!

催眠療法の大家とされる、精神科医エリクソン博士は、変わった子どもと言われ、さまざまな感覚障害を持ち、読字障害、失読症ともいわれ、さらに色盲に音痴だとされています。そのエリクソン博士「ミルトン・エリクソンの戦略的手法」を紹介されているこの本の読書会です。心理療法にご興味ある方、ぜひ、ご参加お待ちしております。

4月は22日(月)PM 19時~となります。

※メッセージにてご参加のご連絡をください