今日もHealth attitude blogにご訪問ありがとうございます。メンタルも語る臨床検査技師・超音波検査士のかたよし純子です♪ ケガをすると血がでます。ほんのちょっと擦り傷でも、うっすらと血がにじみ出ることも、日常のよくあることで、さほど気にすることもないのではないでしょうか。血液のことをまとめる中、「血液凝固」は無視できいと考えます。流れ出るだけが出血ではありません。

深く切った!止まらない…さて、どうしますか?

10年以上前、夕食の準備中、左手の小指の先を 5mmスライス、今でも指先の感覚異常があります。病院に行きましたが、翌日の朝起きたら手が血で真赤に…何が起きていたのでしょうか…今日は血液凝固機序を中心にまとめていきます。

1.血小板機能と止血のメカニズム『血液の凝固系』

1-1 血小板(platelet 、 thrombocyte)とは?

1-2 一次止血:「血小板血栓」と凝固因子への作用

1-3 二次止血:「フィブリン形成」凝固因子が関与する複雑な経路

今日のプラスα

2.作られた血栓を溶かす機能、線維素溶解反応と血管修復

3.血小板の疾患

生理検査アティテュード®からのメッセージ

・赤点だった血液学総論

1.血小板機能と止血のメカニズム『血液の凝固系』

私のようにうっかり包丁など刃物で指を切ってしまう…血が止まらなかったどうしますか?この出血を止めるために欠かせない、血小板機能からまとめていきましょう。

1-1 血小板(platelet 、 thrombocyte)とは?

これまでも血小板が作られる過程を簡単にまとめていますがもう少し詳しくまとめておきましょう。

血小板とは?

(platelet また thrombocyte)

血液中の細胞成分の一種、止血作用を持ち、

血小板凝集により、血小板血栓を作る

❍血小板の概要

血液中に含まれる赤血球、白血球とともに骨髄中の巨核球の細胞質から産生されます。そのため、核を持っていない微小な細胞です。赤血球や白血球よりも小さく、大きさは約2 μm、正常な血液中に約 15万~40万個/μL 含まれています。

血小板の平均的な寿命は、8~12日程度で、老化した血小板はおもに脾臓で壊されますが、一部は流血中でも破壊されています。血小板の約 1/3が脾臓に分布しているとされています。

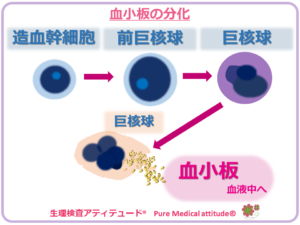

❍血小板の産生過程

血小板は赤血球や白血球と同様に、骨髄中で産生されます。これまでのブログでもまとめていますが、最も未熟な血液細胞である造血幹細胞から分化していきます。

●血小板の分化過程

造血幹細胞 ⇨ 前駆細胞 ⇨ 巨核芽球 ⇨

前巨核球 ⇨ 巨核球の細胞質からちぎれて 血小板産生

<血小板の分化>

●血小板産生の阻害

巨核球産生がおこる急性白血病、さらに血小板の産生はトロンボポエチン(TPO)により促進されますが、このトロンボポエチン産生が低下する肝硬変では血小板減少が生じ、血が止まりにくくなります。

※関連ブログ「肝硬変、その身体の声を聴いて欲しい」

❍血小板が持つ、止血作用

血小板はいくつかの血液凝固因子を持ち、血小板の中のα顆粒や濃染顆粒内に含まれています。血小板は止血機能で、いちばん初めに起こる一次止血において、血小板血栓を作るという重要な役割を持ちます。

●血小板の活性化

血管で出血が起きると血管内皮細胞が傷害されます。この刺激によって、血小板内の細胞骨格系が変化、新たに血小板の細胞膜上に細胞接着因子の受容体(糖タンパク質)が発現されます。

この糖タンパク受容体、その他の接着因子などによって、血小板は血管内皮に接着、血小板どうしが凝集、損傷部位塞いで血栓を形成します。

さらに血小板は、血漿中の他の凝固因子に作用し、止血機能を担っています。

細胞骨格とは…

- 細胞質内の繊維状構造

- 細胞の形態維持

- 内外の細胞運動に必要な物理的な力を発生させている

●血小板の形状

血小板は通常、円盤状のすべらかな形をして、血液中を他の血球とともに流れています。血管が破綻し、出血などで血管内皮細胞が傷害を受けることによって、アメーバ状の多数の突起を伸ばし偽足状のものを伸展させ、最終的には扁平状あるいは球状に変化します。内皮細胞への粘着後、血小板内部の顆粒や細胞小器官が中央に集結し、目玉状の形態となります。

●血小板のその他の機能

上記にまとめた、止血機能以外にもさまざまな機能を有します。

そして、血管内皮細胞を維持するために必要な物質を供給、この血管内皮細胞は血管の維持には欠かせない大切な細胞です。そのほか、炎症反応、免疫反応、感染防御、動脈硬化、癌転移や発育などの生体反応に深く関わりを持っています。

※関連ブログ「冬に気をつけたい、血圧が高いと言われたら…」※血管内皮細胞

1-2 一次止血:「血小板血栓」と凝固因子への作用

血液が止まるまでにはさまざまな因子が関わり、相互に関係しています。

❍血液が固まるメカニズム ~止血のメカニズム~

- 一次止血:血小板血栓の形成、血小板により凝集塊を作り、出血部位を塞ぐ

- 二次止血:血漿中の凝固因子が作用し、フィブリン形成によって一次止血の補強を行う

❍血小板血栓を作る、一次止血(primary hemostasis)

ケガなどによって、血管が破綻したときに初めに機能するのは血小板による、 一次止血です。血小板が持つ凝集する機能によって、一時的に出血部位を塞ぎます。

この際に、血管収縮によって傷口を小さくするということも生じています。

●破綻した血管の仮補修作業を行う血小板

破綻した血管から出血が起こると、損傷部位の血管壁からコラーゲンが露出、その部位にタンパク質:フォン・ヴィレブランド因子が作用し血小板の粘着が起こります。この段階で血小板による血栓、「血小板血栓」が作られ、次の止血機能へと働きかけます。ここまでの段階が一次止血です。

●フォン・ヴィレブランド因子

フォン・ヴィレブランド因子の遺伝子は第12染色体上に存在します。血管内皮細胞や巨核球で産生されています。

フォン・ヴィレブランド因子

(VWF:von Willebrand factor)

高分子の血漿糖タンパク質

血管損傷部位での初期に作用:血小板粘着、血小板凝集、

および凝固第VIII因子の安定化作用をもつ

❍一次止血の障害を生じる疾患

- 特発性血小板減少性紫斑病(ITP:Idiopathic thrombocytopenic purpura)

- フォン・ヴィレブランド病(VWD:von Willebrand disease)

〔特発性血小板減少性紫斑病(ITP:Idiopathic thrombocytopenic purpura)〕

ITPは、血小板膜タンパクに対する自己抗体が作られ、血小板に結合してしまうことによって、脾臓における網内系細胞での血小板破壊が亢進することによって血小板減少が起こる自己免疫疾患です。発病の原因、抗体産生機序はあきらかではなく、特定疾患として認定されています。

※情報サイト「特発性血小板減少性紫斑病(指定難病63)」難病センター

〔フォン・ヴィレブランド病(VWD:von Willebrand disease)〕

VWDは、血友病の類縁疾患とされ、その原因となるフォン・ヴィレブランド因子の遺伝子が変異し、産生低下、質的異常なタンパク質が作られることによって発症します。

※情報サイト「凝固因子欠乏症 フォン・ヴィレブランド病」日本血液製剤協会

1-3 二次止血:「フィブリン形成」凝固因子が関与する複雑な経路

一次止血による血小板血栓は、非常に不安定で脆い状態です。そのため一次止血を補強するために、二次止血によるフィブリン血栓の形成が必要となります。

❍フィブリン血栓を形成する、二次止血

一次止血後、各種凝固因子の放出によって、血液中のフィブリンを凝固させ、さらに血小板や赤血球を捕え、血小板血栓の全体を覆い固め、強固なフィブリン血栓が作られます。この一連を二次止血といいます。乾燥したフィブリン血栓がかさぶたです。

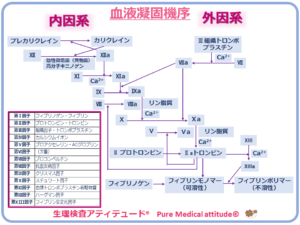

❍内因系と外因系、2つ系統を持つ凝固機序

血小板血栓上で二次止血が始まりますが、二次止血は複雑な過程とされ、12種類の凝固因子、凝固第Ⅰ因子から凝固第XIII因子まであります。

血液凝固に関与するタンパク質12種類

凝固第Ⅰ因子~凝固第XIII因子

第Ⅳ因子はカルシウムイオン

第VI因子は欠番:第Va因子の旧名

二次止血は凝固因子が血小板のまわりで作用し、トロンビンによってフィブリノゲンがフィブリンに変化し、最終的に網目状のしっかりとした膜が作られた、安定化フィブリンが血小板血栓をしっかりと固め、フィブリン血栓が作られます。

●外因系と内因系の凝固機序

外因系は破壊組織からの成分第Ⅲ因子から始まる外因性凝固系(組織系)の凝固機序を示し、内因系は血液中の成分、血管内での凝固因子で起こる凝固系(接触系)を示します。

〔外因系・組織系〕

外因系では、出血した血液が組織液内に存在する組織トロンボプラスチン(第Ⅲ因子)を活性化することから開始されます。第Ⅲ因子・組織因子と凝固第VII因子の複合体が凝固第IX因子および凝固第X因子を活性化します。

〔内因系・接触系〕

内因系は血液の異物面との接触により凝固が始まります。必要な因子はすべて血液中に存在しています。内因系では、血液中に存在する凝固第Ⅻ因子が破壊された血管壁に触れることで活性化されます。この反応は次々に連鎖的に起こり、最後にフィブリン(第Ⅰ因子、フィブリノゲンが変化したもの)の網の膜を作り、血小板血栓を覆い固めて、二次止血が終了となります。

相互に関係してフィブリン血栓は完了する

二つの系により生成されたXaは、第V因子、プロトロンビンとリン脂質上で複合体となり、プロトロンビンをトロンビンに活性化、トロンビンはフィブリノゲンをフィブリンに転換し、その後、フィブリンは第XIII因子により安定化フィブリンとなります。生成されたトロンビンはフィードバックにより第Ⅺ因子、第V因子、第VIII因子を活性化する作用も持ちます。

この内因性、外因性の凝固が始まると、次々と関係する凝固因子の活性化が続き、共通凝固因子である凝固 第Ⅹ因子から、凝固 第Ⅴ因子の活性化へと進展していきます。

凝固 第XII因子、プレカリクレイン、高分子キニノゲンが複雑に反応して凝固 第XI因子を活性化(XIa)する。

XIaは、凝固 第IX因子をIXaに活性化します。さらに IXaは、リン脂質上で凝固 第VIII因子、凝固第X因子と複合体を作り凝固第X因子を活性化します。凝固 第V因子、凝固 第VIII因子、組織トロンボプラスチンは、補助因子として活性化速度を早めています。

❍2つの特性をもつ凝固機序

この凝固機序の特性として2つあげられます。

〔第1の特性〕

最初のわずかな凝固因子の作用でも、各段階で増幅されることによって、大量のトロンビン(凝固第Ⅱ因子)が生成され最終的に莫大な量のフィブリンの生成を引き起こす増幅系となっている。

〔第2の特性〕

凝固開始されるまでに、通常は一連の酵素の活性化が完結されるまでに、数分間必要となっています。この特性に基づいて、ケガなどの出血の際には、清潔なガーゼなどで押さえる場合、数分間以上、しっかりと押さえる必要があるということです。

病院などでの採血後も同様です。針で血管が損傷しています。砂時計を渡されたことなどありませんか?この「しっかりと、そのまま押さえるのみ」ということが大切です。注射ではありませんので、絶対に揉まないでください!

採血後の止血はしっかりと

5分程度『圧迫止血』が重要!

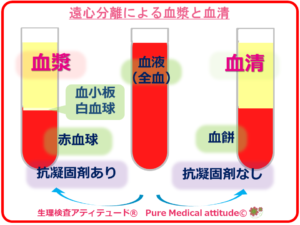

❍試験管の中での凝固

人がケガをしたときにこの一連の凝固機序が発現し、止血が行われています。同じ作用は、血液検査で採血される試験管の中でも当然、起こっています。固まらない成分・抗凝固剤を持ちない場合、そのまま放置すると、全血は血清と血餅に分かれます。

この抗凝固剤には、さまざまな種類があります。カルシウムイオン(第Ⅳ因子)がこの一連の凝固系に関与していますので、凝固阻止するための方法として、EDTA、クエン酸などカルシウム隠蔽剤が含まれるものがよく使用されます。

●抗凝固剤は検査目的毎に異なる

全血(血液成分すべて)や血漿成分で検査を行う場合など、血液が固まらないようにすることが必要な検査項目があり、検査に必要な採血する際に検査項目毎に、必要な抗凝固剤が予め入ったスピッツに採血されます。

●何本も採血する理由は、抗凝固剤の違いなど

検査の反応過程などで、使用された抗凝固剤が検査結果に影響を与える場合もあります。検査に適した抗凝固剤がそれぞれ異なることがあるということです。そのため、検査に影響がない抗凝固剤を、検査項目ごとにスピッツを選んで採血しています。複数の異なる抗凝固剤がそれぞれ入ったスピッツが準備さるために、1人の方の採血が複数本の採血となってしまう理由です。

2.作られた血栓を溶かす機能、線維素溶解反応と血管修復

強固な血栓が作られて止血が完了した血管は、次に元の状態に修復されます。その過程が、血液凝固に続く、線溶系です。

線溶系・繊維素溶解反応

血管・組織の修復作業

フィブリンの除去および内皮細胞の増殖

❍線溶系のメカニズム

ケガをした部位から皮膚の出血が止まり、止まった皮膚には血の塊・かさぶたが出来ます。早々にそのかさぶたを剥がしてしまい、再び出血してしまったこともよくあることなのではないでしょうか。かさぶたは乾燥すると自然に皮膚から剥がれ落ちます。剥がれ落ちて皮膚は元の状態に戻ることが出来ます。

●線維素溶解(フィブリン溶解) フィブリンの除去作業

固まった血液(血餅・フィブリン)は身体にとっては異物、血液の流れにも邪魔な存在になり、いつまでもその場所にあるべきものではなく、組織の修復が完了することで役割を終え、すみやかに除去作業が行われます。

作られた血栓は繊維素をフィブリンといいますが、上記の図にもあるように、フィブリノゲンからトロンビンによりフィブリンが作られています。線維状フィブリンポリマーが生じ、さらに活性化凝固第XIII因子が作用によって物理的に安定した線維が形成されるます。

このフィブリンからの酵素による分解反応を線溶反応といいます。この線溶反応に関わるのが、フィブリンを加水分解するプラスミンの前駆体であるプラスミノゲンです。血漿中のプラスミノゲンが組織型プラスミノゲン活性化因子、またはウロキナーゼによって活性化、プラスミンとなり、フィブリンを分解してD-ダイマーやその他の分解産物を産生しています。

フィブリン膜に囲まれた血小板などの回収は、単球・マクロファージによってきれいに除去されていきます。

〔プラスミン〕

フィブリンやフィブリノゲンを分解して、血栓を分解するタンパク質分解酵素

〔D-ダイマー〕

プラスミンによって分解される際のフィブリン分解産物

D-ダイマーは播種性血管内凝固症候群:DIC によって産生され、診断の際に用いられる検査項目としてよく知られた検査です。血栓が原因となる疾患、心房内血栓や大動脈解離、深部静脈血栓症などが疑われる場合によく用いられる検査です。

3.血小板の疾患

血小板に関連するおもな疾患をまとめておきましょう。

血小板の基準値

約15~35万/μL

血球成分の1%程度 *施設によってやや異なる

❍血小板数と出血傾向

血小板減少症は、血小板数が基準値以下となった場合、約150,000/μL以下と定義されています。血小板数が20,000~30,000/μL以下になると出血傾向がみられるようになり、10,000/μL以下になると致死的となる出血となる危険性があります。出血症状は、数のみではなく血小板機能も関係しますので個人差があり、症状の程度は異なります。

❍血小板減少症

血小板は他の血液細胞とともに、骨髄で造血幹細胞から造られています。血小板のみの減少ではなく、他の血液細胞の造血機能そのものが低下する疾患と、血小板の産生能力が低下する疾患とに分けられます。

●血小板産生能力の低下による

- 汎血球減少症 :血液細胞全体の減少

- 再生不良性貧血

- 急性白血病

- 悪性リンパ腫 など

●巨核球のみの減少:血小板が造られる細胞の減少

- 先天性無巨核球性血小板減少症

●血小板機能異常症

血小板の機能異常として、内因性と外因性があります。

- von Willebrand病 (*上記にあげた遺伝性血小板機能異常症)

- 後天性血小板機能異常症:アスピリンやその他の薬剤、腎不全などの疾患による

●血小板の破壊

- ITP:特発性血小板減少性紫斑病

- SLE:全身性エリテマトーデス など

●血小板の大量消費

- DIC:播種性血管内凝固症候群

- TTP:血栓性血小板減少性紫斑病

- 溶血性尿毒症症候群 *O157感染症など※関連ブログ「気になるO-157とは?細菌性食中毒を知る!」

『DIC:播種性血管内凝固症候群とは?』

- 微小血栓が全身の血管内で生じる症候群

- 細い血管の閉塞が多発し、血液凝固の促進によって、血小板減少を発症、過度の出血原因となる

- 早期診断・早期対応を必要する

●その他の血小板減少

脾臓には、血小板の2/3があるとされています。この脾臓が機能亢進状態になると、さらに脾臓に多くの血小板が集まることになります。その結果、血液中の血小板減少という状態に陥ることになります。

- 脾機能亢進症

- 肝硬変

- バッド・キアリ症候群

- 門脈圧亢進症

- 慢性骨髄性白血病(CML)

- 先天性代謝異常症(ゴーシェ病、ニーマン・ピック病 など

- 骨髄線維症

- 血管腫(血管奇形)

- 薬物による減少

- 抗生物質、アスピリンなどの抗炎症薬、利尿薬 など

- 大量の出血

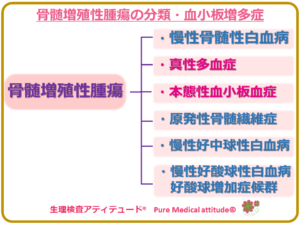

❍血小板増多症

血小板数が40万を超えてくると血小板増多症とされます。そのおもな原因は、骨髄機能の異常の場合、骨髄以外に原因のある場合、家族性(遺伝性)血小板血症に大別されます。

●骨髄機能の異常による血小板増多症

- 本態性血小板血症

- 真性多血症

- 慢性骨髄性白血病 など

〔本態性血小板血症〕

本態性血小板血症は骨髄増殖性疾患の1つです。血小板数の増加、巨核球の過形成、および出血性または血栓性傾向を特徴とする。前回のブログでもまとめていますので合わせてお読み戴ければと思います。

おもな症状として、筋力低下、頭痛、錯感覚、出血、脾腫および指の虚血を伴う肢端紅痛症などがみられるとのことです。

〔真性多血症〕

真性多血症も骨髄増殖性腫瘍の1つで、造血細胞の腫瘍性増加です。赤血球のところでまとめていますのでこちらも過去のブログをご参照ください。

●二次性血小板増加症・骨髄以外の原因による血小板増多症

- 慢性炎症性疾患:関節リウマチ、血管炎症候群、サルコイドーシス など

- 感染症

- 鉄欠乏性貧血

- 溶血性貧血

- 悪性腫瘍 など

血小板増加の原因疾患は、上記にあげたような感染症や免疫疾患、貧血などさまざまなものがあります。血小板増多症のほとんどがこれらの原因疾患による増加症です。

その他、手術後や出血後、脾臓の摘出後が原因となることもあります。脾臓は古くなった血小板の処理機能を持つ臓器です。多くの血小板増多症はこの二次的な反応性の増加です。

●遺伝性疾患による血小板増多症

- 家族性血小板血症(家族性血小板増加症)

❍血小板機能異常

血小板機能異常は遺伝による先天性異常と後天性異常に分けられます。

〔先天性血小板機能異常〕

- 血小板粘着の異常 :ベルナール・スリエ症候群(*常染色体劣性遺伝)

- 血小板凝集の異常 :血小板無力症

- 血小板内顆粒放出の異常:Gray Platelet症候群、ストレージプール病

- 血小板凝固活性の異常 :スコット症候群(血小板細胞膜の酸性リン脂質の異常)

〔後天性血小板機能異常〕

慢性腎不全、骨髄異形成症候群(MDS)などの疾患が原因とされていますが、その原因は不明です。慢性腎不全では、血小板の粘着異常や凝集異常、凝集促進能が低下することされています。

※関連ブログ「健診結果を読む② 血液検査」

生理検査アティテュード®からのメッセージ

赤点だった血液学総論

自分が苦手だと思うことありますか?

学生の頃、血液学総論は赤点・追試だった…笑

今回はそんな「凝固因子」に関する記憶がよみがえります。そして、その追試2科目を中心とした検査を仕事にしてきている…これが紛れもない私の歩んできた事実です。

あまり好きでは無かった2つの臨床検査分野を専門として社会人としていた。心理学に関しても、以前ブログでつぶやいていますが同様なのです。

苦手意識が好きにさせる

今、そんなことを考えています。

好きなことはすぐに覚えられます。けれども好きではないことは抵抗感が何気にあります。だから触れようとしない。触れなければ、逃げている物の本質が理解できません。追試を受けるには、しっかりと再び学ばなければ進級出来ません。卒業できなければ、国試も受けることが出来ない。さらに、国試に落ちればただの人、そう学生によく言っていました。特に専門学校では、資格を取得しなければ、ただの知識がある人であるだけだ、そのようにその時は思っていました。

国家資格を取得して、初めて臨床検査技師としての仕事をすることが出来るからです。決して安いとは思えない学費を親に出して貰っているのだ、という考えが私にはありました。何が何でも、技師の仕事をしなくても資格は取得するべきもの、そうその時は考えていました。❍鮮明に記憶に残る追試のシーン

話を戻すと、好きな他教科はさらっと勉強したのみですが、追試となった2教科は、さらに学ぶ…倍以上勉強していたのです。今でも、必死で覚えた凝固因子の語呂合わせを思い出します(笑)

追試中に試験監督の先生は、私の回答をチラ見して、トントンと指で叩き、凝固因子をつぶやいていたなぁ…そんなことを思い出しています。すでに数十年前の記憶なのですが…人の脳は面白いです。自分の人生を振り返る時、苦手意識を持つものとガッツリ向き合うことで、好きになれるという経験を思いの外経験しているのです。血液苦手だと思っていたのに、骨髄像が面白いと感じ、血液検査が楽しかった。今は大好きと言いきっている生理検査も同様です。人間関係のストレスから生理検査への配置転換となり、臨床として検査をやってみたらけっこう楽しい。人生とはそんなものかも知れません。

物理がまったく理解できないのに、エコーで…サイン・コサイン・タンジェント…まさか、超音波検査士の試験で再び巡り合うなど、高校時代には思いませんでした(笑)

どうして学生は勉強するのか?

勉強は単なる知識です。その知識をどこでどのようにつなげるのかによって、その人のメタ知識となり、知恵になり、人生を豊かにすることができます。生まれたとき、若い頃は、圧倒的に知識が少ない。多くのことを学習から知識を得ます。学校の学びは、学ぶ方法を学んでいるのだと私は思っています。

❍学び方を学ぶ

学習方法・学び方も人それぞれで、個性があると思っています。考えてみると、思考のクセ、理解へのプロセス、いわば学習方法もクセがあり個性です。頭の中まではわかりませんので確かめようはありませんが、似たような方法はあると思いますが、おそらくまったく同じ人はいないと考えます。

知らないことを見聞きして、自分の中で解釈する。どのように理解するのかという方法を自分の脳に練習させているのだと私は考えています。今、私のこの歳になって、初めてそう理解することが出来ているのかも知れません。

今なら、どうして学校で勉強するのか?そんなことにも自分なりの考えが持てるようになりました。

それは、同じことを学ぶ中で、仲間を作ること、いろんな考え方をする人はいる、自分との違いを理解し、自分も理解してもらう、そして、お互いに個性の共有と共感力を養う、思いやる心、助け合う心、社会性を身につける場、そんなコミュニケーション力を養う場として大きな意味を持ちます。

話すこと、会話をすることで、脳のシナプスがさまざまに反応し、触指を伸ばすかのように…

世間が騒がしいですが、私は今日も出会いを大切にしたいです。

Pure Medical attitude

生理検査アティテュード®

Junko Katayoshi

今日のまとめ

- 血小板は止血作用を持ち、血小板凝集により一次止血として、血小板血栓を作る

- 二次止血は内因性と外因性との2系統で相互に関与しながらフィブリン血栓が作られる

- 作られたフィブリン血栓は、線維素溶解反応によって止血機能はすべて完了となる。

『Pure Medical attitudeからのお知らせ』

この学びをどう活かすのか?『後悔』から企画しました。

『高齢者ケア『サポートカウンセリング』

高齢者に関わる方々の笑顔のために

*パーソナルセッションとは、別料金を設定いたしました

出張サポートも致します。

詳細はこちらをご覧ください。

目標実現へのアプローチもサポート!

あなたのスイッチをつくります

『出会う人が元気になっていく』

セッション後の方の表情は...

張りつめた緊張がほぐれ、笑顔を見送る時間...

それは『Office Pure』の至福の時間、最幸のギフト

心と身体のトータルパーソナルセッション

health attitude session

心と身体をトータルサポート

『心の荷降ろし』

変われない理由は何もない。

必要なスイッチは個々に異なり、1つとして同じものはありません。

共通することは「変わりたい意思と行動」

そして必要なのは変化への望み・気持ちのみです。

Pure Medical attitudeのカウンセリングともコーチングとも受け取れる、自分の可能性を引き出す独自の「心と身体の個人セッション」です。

Pure Medical attitudeのカウンセリングともコーチングとも受け取れる、自分の可能性を引き出す独自の「心と身体の個人セッション」です。

話せることだけで大丈夫

会うだけで大丈夫

それが始まりだからです。

人に会い、エネルギーを受け取ることを大切にする

じっくり、しっかりと寄り添いながら、新しい自分発見のケアとカウンセリングそして「自分基準」を明確にしていくサポートをさせて戴きます。

心と身体のパーソナルセッションは、こちらから。

「健診結果」の評価・対策もいたします。年間サポートもぜひ、ご相談ください。

※ブログやセミナーに関する、ご意見・ご質問などお問合せは、こちらからお気軽にどうぞ

みなさまのお声をぜひ、お寄せください!楽しみにしております!

情報参考サイト

- 凝固・線溶系 Wikipedia

- 血小板 Wikipedia

- 血が止まる仕組み 一般社団法人 日本血液製剤協会HP

- 特発性血小板減少性紫斑病(指定難病63) 難病センター

- 凝固因子欠乏症 フォン・ヴィレブランド病」日本血液製剤協会

- 血液凝固機序―内因系・外因系 一般社団法人 日本血栓止血学会

『Pure Medical attitude』過去のブログ

関連ブログ

- 肝疾患 §2 肝硬変、その身体の声を聴いて欲しい 2019.4.

- 身体がみえる臨床検査 §2 健診結果を読む② 血液検査 2017.7.19

- 食中毒を知る §2 気になるO-157とは?細菌性食中毒を知る! 2017.9.20

最近のブログ ~トピックス~

- もっと、早く知っていたら…後悔から何を得るか 2020.2.6

- 学びの旬とは?知識の連鎖は未来への羅針盤 2020.2.3

- 『痩せ』過ぎていませんか?低体重の影響とは… 2019.1.20

- 肥満も、痩せも…自分の適正体重・身体組成とは? 2019.1.16

- 脂質異常症、LDLコレステロールが高いと言われたら… 2019.1.13

- 冬に気をつけたい、血圧が高いと言われたら… 2020.1.9

- 行動しなければ、変化は起きない「行動へのアプローチ」2020.1.6

- 認知症は突然に... 2019.12.19

- 受け入れたくない…その行動は認知症?! 2019.12.16

- 冬になると増えるノロウイルス、食中毒・感染性胃腸炎 2019.11.7 ※ノロウイルス情報

- インフルエンザの季節、今年はすでに流行期 2019.11.4 ※インフルエンザ情報

Pure Medical attitude

生理検査アティテュード®

代表 かたよし純子 Junchan♪ ※自己紹介はこちらから

臨床検査技師/超音波検査士/健康管理士一般指導員/健康管理能力検定1級/介護予防運動指導員/米国NLP協会認定NLPトレーナー/臨床心理学 および 基礎エキスパート取得

今日も最後までありがとうございました。

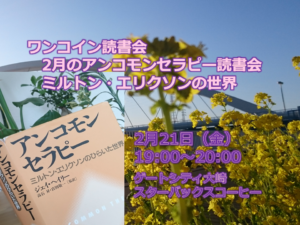

☆アンコモンセラピー「ワンコイン¥500」読書会☆

2月の開催は中止と致します。

催眠療法・ヒプノセラピーにご興味ある方も、ご参加お待ちしています

米国の精神科医ミルトン・エリクソン博士は、発達障害だった?!

催眠療法の大家とされる、精神科医エリクソン博士は、変わった子どもと言われ、さまざまな感覚障害を持ち、読字障害、失読症ともいわれ、さらに色盲に音痴だとされています。そのエリクソン博士「ミルトン・エリクソンの戦略的手法」を紹介されているこの本の読書会です。心理療法にご興味ある方、ぜひ、ご参加お待ちしております。