今日もHealth attitude blogにご訪問ありがとうございます。メンタルも語る臨床検査技師・超音波検査士のかたよし純子です♪ 前回は「血液」に含まれるおもな血球成分を中心にその機能とともにまとめました。今回は血液疾患をまとめていきます。血液疾患と聞くと何をイメージされますか?

想像以上に血液疾患種類は多い

ストレス多血症をご存知ですか

今回、読み進めるとそう感じるのではないでしょうか。とても1回にまとめられない種類があります。今回は、血液疾患の分類と赤血球に関する疾患を中心にまとめていきます。学生の頃には学べなかった「血球のロマン」をその細胞分化の中に感じる…そう思う私はきっとオタクなのだろう(笑)

1.多岐にわたる血液疾患、生命のイメージカラーをもつ赤血球

1-1 多岐にわたる血液疾患の種類

1-2 赤血球が減少する疾患、貧血の状態

1-3 赤血球が増える疾患 赤血球増加症

今日のプラスα

2.赤血球の分化過程

3.核を持たない赤血球…自らの役割優先で「核」を捨てた?

生理検査アティテュード®からのメッセージ

・最高のシステム機能を持つ生命の神秘 ~臨床検査の醍醐味~

1.多岐にわたる血液疾患、生命のイメージカラーをもつ赤血球

血液中には、血漿の中に多くの細胞成分を含みます。ということは、疾患も非常に多いということになります。

1-1 多岐にわたる血液疾患の種類

血液には、血球成分とされる赤血球、白血球、そして血小板と血漿とさまざまな成分が含まれています。その成分の異常がさまざまな疾患原因となります。

❍血液疾患の分類

●赤血球の異常

- 貧血 :赤血球数の減少

- 赤血球増加症、真性多血症:赤血球数の増加

●白血球の異常

- 白血球減少症、無顆粒球症:白血球数の減少

- 白血球増多症 :白血球数の増加

- 白血病

- 悪性リンパ腫

●血小板の異常

- 血小板減少症、紫斑病 :血小板数の減少

- 血小板増多症、本態性血小板血症:血小板数の増加

●その他

- 免疫系タンパク質の異常:形質細胞疾患

- 血液凝固因子異常:血友病、播種性血管内凝固(DIC)

- ヘモグロビン異常:ヘモグロビンC病、SC病、E病

- 骨髄異常 :多発性骨髄腫

これらはおもなものです。赤血球数の減少とされる貧血にも多くの疾患があります。逆に多くても異常です。この中で、今日は赤血球異常をまとめていきます。

❍赤血球が関係するの疾患

今回は赤血球に関連する疾患をまとめていきます。

●赤血球は血球成分の96%

血液中の細胞成分のほとんど、約 96%が酸素を運ぶ役割を持つ赤血球です。下記に参考基準値(成人のみ)を示しますが、検査施設間での誤差があります。実際には、検査を受けた施設の基準値ご参照ください。

血液の体積の約 40~50%が赤血球の体積です。標準体格の成人では、約3.5~5Lの血液量とされますので、赤血球の総数は約20兆個となります。

『赤血球数基準値』

(参考値:施設感誤差あり)

男性:約400~540万/μl

女性:約360~490万/μl

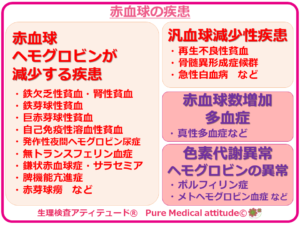

●おもな赤血球関連の疾患

- 汎血球減少性疾患

- 再生不良性貧血

- 骨髄異形成症候群

- 急性白血病 など

- 赤血球、ヘモグロビンがおもに減少する疾患

- 鉄欠乏性貧血

- 腎性貧血

- 赤芽球癆

- 鉄芽球性貧血

- 巨赤芽球性貧血

- 自己免疫性溶血性貧血

- 発作性夜間ヘモグロビン尿症

- 無トランスフェリン血症

- 鎌状赤血球症

- サラセミア

- 脾機能亢進症 など

- 赤血球数が増加する病気、多血症

- 真性多血症など

- 色素代謝異常:ヘモグロビンの異常

- ポルフィリン症

- メトヘモグロビン血症 など

<赤血球の疾患>

1-2 「貧血」赤血球が減少する疾患、貧血の状態

貧血は過去のブログでまとめています。その内容再掲、再編集です。

『貧血』の状態とは?

血液中の赤血球の数、ヘモグロビン量が少ない病態

❍貧血の指標はヘモグロビン濃度

貧血の有無・評価は血液検査での数値、末梢血液中のヘモグロビン(血色素)濃度、赤血球数、ヘマトクリット(赤血球容積率)で判断します。一般的には、ヘモグロビン濃度で判断されます。このヘモグロビンの基準値も、検査施設によりやや前後します。おおよその基準値を下記に示します。血液検査の結果に示されている基準値を参考にしてください。

『ヘモグロビン基準値』

(参考値:施設感誤差あり)

男性: 13~16 g/dl

女性:12~14.5g/dl

●貧血の状態

上記の基準値以下のヘモグロビン濃度の場合に貧血と診断されます。ヘモグロビン以外にも、赤血球数、ヘマトクリットも合わせて評価されます。

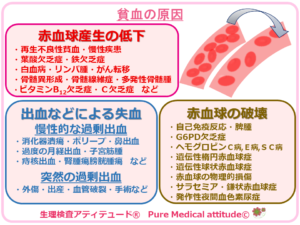

❍貧血の原因となる3つの要因

貧血となる原因としては、大きく3種類に分けられます。

- 赤血球産生の低下

- 失血:慢性出血、急激な出血

- 赤血球の破壊

これらの原因に沿ってまとめていきたいと思います。

❍赤血球の機能、赤血球産生の低下

赤血球の材料となる栄養素の不足や、ホルモンの不足による赤血球産生力の低下です。赤血球の造るための材料が十分に栄養素として補われないことが原因です。よく聞く貧血の代表的な疾患が、鉄の不足による、「鉄欠乏性貧血」です。

●材料不足による赤血球の変形・奇形

赤血球を造るための材料が1つでも不足することによって、赤血球そのものの形状が大きく変化してしまうことや、酸素運搬能力の機能低下の原因となります。数がたくさんあっても、個々の赤血球の機能が低下しているために非常に効率がわるい状態となります。

●赤血球に必要な栄養素

赤血球の産生には多くの栄養素が関与しています。最も重要な栄養素は、鉄、ビタミンB12、葉酸の3つですが、ミネラルのブログでもお伝えした様に、ビタミンCやリボフラビン、銅もごく微量ですが必須となる栄養素です。赤血球の産生速度や産生量が低下することや、赤血球の変形を招き、機能不足の赤血球となり酸素運搬能力も低下します。

ホルモンバランスも血液産生に影響します。赤血球の産生を刺激するホルモンがエリスロポエチンです。エリスロポエチンの不足が原因となる貧血として上げられるのが慢性腎臓病に見られる腎性貧血です。

●慢性疾患による血液産生低下

慢性疾患も血液産生に大きく影響しています。慢性疾患が原因で、造血機能を持つ骨髄に影響を及ぼし赤血球産生の低下を招くことがあります。白血病などの血液疾患はもちろんのこと、がんによる骨髄転移なども造血機能に影響を及ぼすことがあります。

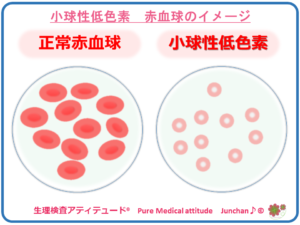

鉄欠乏性貧血とはどんな貧血?

鉄欠乏性貧血は、赤血球を作るために必要な材料となる鉄の体内貯蔵量の不足、欠乏することによって赤血球を作れなくなる貧血です。特徴として、小さな赤血球で数を補おうとするために「小球性低色素」となります。ヘモグロビン量が不足するために色も薄く(低色素)なります。

※関連ブログ「貧血の分類とよくある貧血」

腎性貧血とは?

赤血球の産生には、腎臓で産生されるエリスロポエチンが関係する

慢性腎臓病になると、腎機能低下によりエリスロポエチン(EPO)の産生も低下します。その結果、赤血球産生力も低下するために貧血となります。

さらに関連因子として、

- 腎不全による赤血球寿命の短縮(通常は120日)

- 造血細胞のEPOへの反応性の低下

- 栄養障害 など

貧血は、赤血球に中のヘモグロビンが減少した状態、そのため全身臓器への酸素供給量が低下しますので、貧血の程度に応じた臓器障害も生じます。心機能障害、腎機能障害、貧血などさまざまな要因が相互に関係することによって悪循環となることも少なく有りません。

※ 関連ブログ「貧血の分類とよくある貧血」

<赤血球の分化成熟過程>

❍血液を失う場合の貧血:慢性出血、急激な出血

貧血は、血液の中の赤血球数、ヘモグロビン濃度が減少する疾患です。貧血の程度や貧血の進行状態、また原因によっても症状はさまざまとなります。

●失血速度による症状の違い、慢性的な貧血か?急激な貧血か?

〔慢性的な微出血による貧血〕

失血による貧血は、失血の速度が遅く、じわじわとした微出血の持続によって進行していく場合、慢性的な貧血状態となるために、正常の血液量の2/3 まで失ってもほとんど症状がないこともあります。

消化管からの微出血や、月経過多のよる性器出血、子宮筋腫などによる貧血の場合はヘモグロビン 4.0g/dlとなってもわずかな症状のみということも実際にあります。

〔急激な失血による貧血〕

しかし、急激な出血、数時間で大量の血液が失われた場合、全血液量の1/3ほどの失血で死に至ることもあります。出血多量といわれるのがこの状態です。

急激な失血には、ケガや手術、出産、突然起こる動脈瘤の血管破裂などがあげられます。この場合、急激な血圧低下を伴い、全身への酸素供給量が急激に低下、非常に危険な状態となり死に至ることもあります。

❍赤血球破壊による貧血

赤血球の破損により貧血となることもあります。赤血球のサイクルは120日とお伝えしましたが、この寿命とされる前後の赤血球は、骨髄や、脾臓、肝臓の貪食細胞により破壊されます。寿命に達していない赤血球が、早いサイクルで溶血・破壊されてしまうと骨髄は新たな赤血球産生を行うことになりますが、産生能力を上回る速度で破壊が進むと当然貧血となります。この異常過程を溶血性貧血といいます。溶血性貧血は、比較的まれな貧血となりますが、赤血球そのものの異常から発症することもあります。おもな疾患を最後のイラスト内にまとめておきましょう。

❍その他の原因

- 無効造血 :何らかの原因により上手く造血細胞の機能低下により、正常な赤血球が産生できない。

- 造血細胞の減少:造血細胞の数が減少し赤血球産生能力が低下する。

※関連ブログ 血尿「 尿検査で潜血陽性と言われたけど…」

❍出血原因による症状の違い

出血の原因となる疾患による症状が見られることがあります。

消化器疾患、胃や腸などからの出血では、便に血液が混在する黒いタール状の便や上腹部の不快感などの症状が見られることもありますが、憩室からの出血や大腸がん、ポリープなどではまったく症状がみられないような疾患もあります。腎臓や膀胱からの出血の場合は、血尿として赤みを帯びた尿や茶色がかった尿が出現することもあります。女性の子宮からに出血では、月経期間がいつもより長く、重いことから気づくこともあります。

軽度の貧血や、前項でお伝えした慢性的なじわじわ貧血、の場合はまったく症状として感じられない場合もあります。慢性的な原因での貧血では、Hb濃度 8~9 g/dlでは無症状の場合もあります。7 g/dl以下になりはじめて、頭痛、耳鳴り、めまい、心雑音などの症状としてみられ、6 g/dl以下の状態が持続すると心不全症状となることも多いとされます。

◯動作時に現れやすい貧血の症状

安静時には、まったく何の症状がも現れないこともありますが、運動したときや動作時、坂道や階段などのときに息苦しさが見られたりすることがあります。疲労感や脱力感など、顔色が青白く、頭痛を訴えることもあります。

貧血の状態が重度になってくると、安静時でも症状が現れるようになることがあり、失神、めまい、喉の渇き、発汗脈が弱く触れにくくなります。息苦しさをお覚え、呼吸があらくなることもあります。

貧血がさらに重くなると、安静にしていても症状が現れることがあります。血管の破裂による出血などで貧血が急に進んだ場合は、貧血の程度が軽度であれ重度であれ、症状が強く現れます。重度の貧血で、心臓や肺疾患がある場合には、このような症状が著名にみられ、運動中の痛みを重度の貧血で、特に脚の血行が悪くなっている場合や、肺や心臓に特定の病気がある場合は、運動中、下腿に痛みを伴う痙攣や、息切れ胸痛をなどの症状が出現することもあるようです。

❍貧血状態の一般的な症状

貧血の症状もさまざまです。赤血球が減少することや、赤血球中のヘモグロビン量が減少することで、全身組織への酸素供給量が減少します。酸素が不足しますので一般的には酸素不足による症状が出現します。

多臓器、組織が低酸素状態となり、倦怠感や蒼白状態、その他にもさまざまな症状が現れます。

●心血管系・呼吸器の症状

全身への酸素供給量が減少しますので、酸素不足による代償的症状が身体症状として出現します。しかし、上記に上げたじわじわとした微出血の場合は、その状態にゆっくりと身体が慣れていくために自覚症状として出現しないこともあります。

初期症状として、何となくだるい、疲れやすいなどの倦怠感や易疲労感、貧血が進行とともに、動悸、息切れ、めまい、頭痛、下肢の浮腫、間歇性跛行、狭心症発作などの出現がみられます。高齢者や臓器障害などの基礎疾患がある方の場合は、急激に心不全などへ進行することもあります。

●外見の変化、顔色や皮膚などの粘膜症状

身体全体の血液量の低下は、重要臓器への血液提供が体内で優先されています。そのため、末梢への血液循環量が低下するために、末梢の皮膚への血流が低下し、その結果皮膚蒼白状態となります。

顔面蒼白、手足は真っ白という状態となります。眼瞼結膜を見るとその状態が容易に観察できます。や口腔粘膜、爪の色調などにも現れ、口角炎なども生じやすくなります。

貧血の種類による特徴的な症状

- 鉄欠乏性貧血:さじ状爪

- 悪性貧血 :レモン色をした蒼白な皮膚、舌炎、白髪

- 溶血性貧血 :黄疸

- 鎌状赤血球症:下肢の潰瘍

●神経や筋肉の症状

全身の酸素不足、栄養不足により、さまざまな神経、筋肉症状も見られます。頭痛、めまい、耳鳴り、意識消失や集中力の欠如、傾眠、不穏症状、筋力低下など重度の貧血の症状に共通して見られます。神経症状を伴う貧血の場合、ビタミンB12、葉酸も測定した方がよいとされています。

●消化器症状

消化管出血による貧血にはさまざまな消化器症状も伴います。

食欲不振、上腹部不快感、下痢や便秘などの症状が多くもられます。消化器疾患による症状か、貧血による症状なのか、原因を確認する必要があります。消化器出血で見られる、鉄欠乏性貧血の際には、嚥下障害、悪性貧血では舌炎や舌乳頭の萎縮などの症状がみられます。

※関連ブログ「ヘモグロビンが、血液が減る貧血とは」

1-3 赤血球が増える疾患 赤血球増加症 多血症

貧血同様に、疾患を示すものではなく、赤血球量が増えるさまざまな疾患や状態をいいます。

『多血症』とは?

血液中の赤血球数が相対的に増加する状態

多血症といわれると。通常は赤血球増加症とほぼ同じ意味として扱われます。一般的な多血症の基準値を下記にまとめておきます。

『多血症診断基準準』

(参考値:施設感誤差あり)

男性:赤血球数 約600万/μl、Hb 18g/dl、Ht 51% 以上

女性:赤血球数 約550万/μl、Hb 16g/dl、Ht 48% 以上

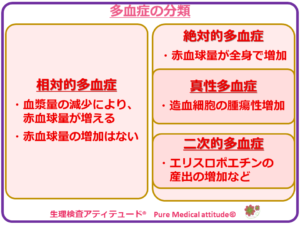

❍多血症の分類

多血症には大きく3パターンに分類されるます。

- 相対的多血症:血漿量の減少により、単位体積あたりの赤血球量が増える。赤血球量の増加はない

- 絶対的多血症:赤血球量が全身で増える

- 真性多血症 :造血細胞の腫瘍性増加

- 二次的多血症:エリスロポエチンの産出が増えるなど

<多血症の分類>

❍相対的多血症

相対的多血症は、通常血液の半分以上となる液体成分の血漿量が減少することによって、血液の単位体積あたりの赤血球量が相対的に増加している状態となる多血症です。

●相対的多血症の原因:血漿量の減少する原因

- 脱水:身体の水分の喪失

- 水分の不摂取

- 嘔吐

- 下痢

- 大量発汗

- 利尿剤の使用

- 尿崩症や糖尿病などによる多尿

血漿が減少するおもな原因は上記に示したものなどが多く、これらの増加は、身体の体の水分を喪失したために血漿の絶対量が減少するものです。さらに、さまざまな疾患によって、血漿と体細胞・組織の間の水分循環が何らかの原因によって障害されることが原因となることもあります。

●ストレス多血症

- ストレスにより循環血漿量が減少することがある *原因不明

- 神経質・高ストレス状態・喫煙者などに多くみられる

- 肥満、高血圧、高脂血症、高尿酸血症などの生活習慣など慢性疾患は、代謝異常をまねく

ストレス多血症は、頻度の多い多血症としてあげられます。おもな原因はストレスで、小太り、赤ら顔、高血圧があり、喫煙週間を持つ中年男性に多く発症します。ストレスから開放されることによって症状が改善されるためにこの名称が付けられているとのことです。

●ストレス多血症の症状

ストレス多血症の症状として頭痛、倦怠感、めまいを伴うことがあります。高血圧の他に、高脂血症や高尿酸血症などの生活習慣病の合併も多くみられます。

●相対的多血症の症状

ストレス多血症さまざまな全身症状を訴えることがあります。頭痛、倦怠感、感覚異常、めまい、呼吸困難、腹痛などを感じることや、狭心症や血栓症などを発症することもあります。

❍真性多血症

真性多血症は、骨髄増殖性腫瘍のひとつとされます。その骨髄増殖性疾患中でも真性多血症は、赤血球の増加が特に著しいのが特徴とされます。後天的な造血幹細胞の遺伝子異常による増殖が原因です。血液中の赤血球数の増加、および循環血液量の絶対的増加を示します。赤血球以外、白血球や血小板なども増加し、すべての血球が増加していることが多く、赤血病ともいわれます。

●真性多血症の症状

各血球が増殖するために、血液が濃くなります。濃くなった血液は、粘度が上昇するために血液が流れにくくなります。血液の循環障害が生じるために、中枢神経系が障害されることによって、頭痛、めまい、ほてり、のぼせ、耳鳴りの症状が多くみられます。その他、入浴後の全身のかゆみ、赤ら顔や高血圧も真性多血症の特徴のとされます。

血栓症など血管に関する症状を起こしやすく、脳梗塞や心筋梗塞が起きると重篤な症状となることも少なく有りません。

無症状で自覚されないことも多いようですが、肝脾腫や脾腫は多くみる疾患です。

❍二次的多血症

続発性赤血球増加症のもう一つが、二次性多血症です。

何らかの原因によって造血因子とされるエリスロポエチンの量が増えることによって、赤血球造血が増加、赤血球量の増加が起こります。

●二次的多血症:エリスロポエチン増加の原因

- 体内の酸素量が何らかの原因で欠乏状態になったことに反応、その結果、腎臓や肝臓におけるエリスロポエチン産生が盛んになることによる赤血球増多

- 腎臓腫瘍などが原因となり、エリスロポエチン産出細胞が腫瘍性の増加を示す

- その他、エリスロポエチンの異常を生じ、自律的に赤血球の異常な産出をするものなど

常習的な大量喫煙者に多く見られる多血症は、相対的多血症と二次性多血症との複数の要素を持つ多血症もあります。

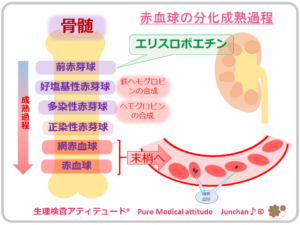

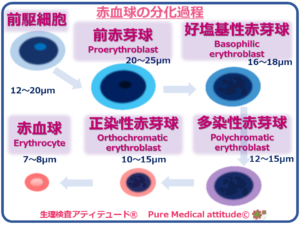

2.赤血球の分化過程

赤血球は造血幹細胞から分化・成熟して造られることは前回のブログでざっくりとお伝えいたしました。

❍赤血球の幼若細胞「赤芽球 erythroblast」

赤血球の分化の過程を再確認すると、造血幹細胞から前駆細胞に分化しますが、前駆細胞の段階ではどの細胞に分化するかの区別は困難とされています。そのため、幼若な赤血球として上げられるのは赤芽球となり、もっとも幼若な状態の赤芽球を「前赤芽球」といいます。

若い細胞ほど細胞分裂する能力が高く、多染性赤芽球の段階まで細胞分裂能を有しています。正染性赤芽球の段階になると細胞分裂能は失われそして、赤芽球が脱核して赤血球となり末梢で循環することになります。

前赤芽球 ⇨ 好塩基正赤芽球 ⇨ 多染性赤芽球 ⇨ 正染色赤芽球 ⇨(脱核)⇨ 赤血球

<赤血球の分化過程>

●赤芽球の分化段階の特徴

- 前赤芽球好:直径 20~25μm、前駆細胞より大きい

- 分化・成熟の段階で一番大きい細胞

- 繊細な核構造、強い塩基性の細胞質、リボゾームを豊富に有する

-

1つの細胞から多染性赤芽球までに3-4回細胞分裂、8-16個の細胞に増殖

- 塩基正赤芽球:直径 16~18μm、前赤芽球より小さい

- 核構造は前赤芽球よりも粗く、やや塩基性の細胞質

- 多染性赤芽球:直径 12~15μm、徐々に小さくなる

- この段階でヘモグロビン合成の開始→塩基性が弱くなる

- 細胞径はさらに小さくなり核構造が凝縮、粗雑になる

- 細胞分裂能は弱まるがまだ行われている

- 正染色赤芽球:直径 10~15μm

- 赤芽球の最終段階、細胞分裂能は失われる

- 細胞核の凝縮、細胞質は赤血球の色味となる

- この段階で細胞核が脱落 →「脱核」して赤血球に成熟する

●核を持つのは未熟な赤芽球細胞

●赤芽球の末梢血中の出現

赤芽球は健康な人の末梢血中で観察することは通常はありません。

まれにこの赤芽球を血液像で観察することもありますが、それは末梢血中に赤芽球は出現するのは、何らかの血液疾患や癌の骨転移、骨折などが疑われる場合となります。

❍末梢血にみる若い赤血球「網赤血球・網状赤血球」

●網赤血球・網状赤血球とは

正染性赤芽球から脱核したばかりの若い赤血球の中にはまだリボゾームが残っていることがあります。このリボゾームのRNAが凝集し、血液像を見る際の染色によって、青く染まり網目状に確認されます。

通常、この網赤血球の割合は、赤血球数の 0.5~1.5%くらいです。臨床検査ではこの網赤血球数を検査することで骨髄の造血機能を推測することもあります。造血機能が亢進している状態ではこの網赤血球の割合が上昇、逆に造血機能が低下している状態では網赤血球の割合が低下することになります。

例として、貧血がある場合にこの網赤血球数が低値を示した状態は、赤血球産生の低下を示していることになります。

3.核を持たない赤血球…自らの役割優先で「核」を捨てた?

血液像、骨髄像を見るのも好きです。実際、生理検査の前は、血液検査を担当していました。その中でも骨髄像をみたくて、血液疾患の専門医がいるということに転職時ワクワクしていたことを今でも思い出します。

❍骨髄の中にいるときは有核細胞だった赤血球

ふと今回「血液細胞の疾患を分類…」と思い…

あれ?成熟赤血球には核が無いけど細胞だよなぁ…

こんな疑問が…「疑問=空白」は脳が気持ち悪いと感じて、知りたがります。笑

学生の時、赤血球には核が無いと学び、末梢血液像を学び、そのまま当たり前のように仕事をしていたのに、今さら「なんで赤血球には核が無いのか」核を捨てたのよね、そんな疑問が浮かぶ…

☆余談ですが、心理学的な視点から…

考える視点が変わると疑問点も変わる、そしてそれは、思考の範囲の拡大を生み出す。

そんなことにも気づきます。

細胞には通常、核があります。血液像をのぞいていて、有核赤血球を見ると未熟は赤血球として分類します。前回のブログで造血幹細胞から赤血球は分化・複製されています。末梢に赤血球として循環されるまでに、その際、核は消失した状態となります。

早速検索してみると、ちゃんとそんな疑問を調べる専門家がいらっしゃいます。ネット検索の便利なところをしっかりと検索してみることに。

※情報関連サイト「赤芽球の脱核」公益社団法人日本生化学会

❍核を持たない赤血球は哺乳類のみ

哺乳類以外の動物、鳥類、爬虫類、両生類、魚類などの赤血球には核があるとのことで、核のない赤血球を持つのは、哺乳類に特化しているのだそうです。

●赤血球の酸素を運ぶという役割

赤血球には「酸素運搬するためのヘモグロビンを含む血液細胞・袋」という意味あいを多分に含むと書かれていました。

酸素の運搬には、これらの細胞核は酸素運搬には不要であり、ミトコンドリアは酸素を消費します。そのためなのでしょうか、赤血球は赤芽球から成熟していく過程で、細胞核、細胞内器官(ミトコンドリア・リボゾーム)を遺棄しています。赤血球はヘモグロビンによる酸素運搬に特化した細胞だとされ、約9割がヘモグロビンです。

赤血球はミトコンドリアを持たないために、嫌気性解糖系、酵素によって糖を分解してエネルギーを得ています。

嫌気性解糖系とは?

グルコースをピルビン酸などの有機酸に分解し、必要なエネルギーを得る。無酸素状態:嫌気状態でも可能な原始的な代謝系 ※情報引用サイト「解糖系」Wikipedia

ATPの産生とその形態と酸素運搬を維持ながら組織や細胞へ酸素を届けることと同時に、二酸化炭素を重炭酸イオンに変換するし、エネルギー産生を行っています。

人の赤血球は、1日に約2000億個産生されてるといわれます。赤血球の寿命は約120日と前回お伝えしましたが、その120日間に、約20万回体内を循環しています。

❍ヘモグロビンを細胞内に取り込む意味

生物の進化過程では、赤血球よりもヘモグロビンが先行して見られるとのことです。

ミミズの仲間では、エリスロクルオリンという巨大な(多量体)ヘム結合グロブリンというものを持っているとのことです。そして、生物進化過程の中でのヘモグロビンの登場は、脊椎動物以降の動物だとのことです。ヘモグロビンを体液中にそのまま拡散させておくことは酸素を運搬する上で効率がよくありません。赤血球という形態で、1つの細胞にヘモグロビンを取り込み、取り込んだ赤血球を分化させることによって、飛躍的に酸素運搬効率がUPしたことは言うまでもありません。

❍赤血球の形態、膜構造

さらに生物進化をみると、赤血球のサイズを小さくし、数を増やした傾向もあるとのことです。

赤血球はやや扁平で中央部分がやや凹型にへこんだ円盤状の形をしています。表面積/体積比でみると、真ん中がへこんだ円盤状が最も大きくなりますので、ガス交換効率は向上すると考えられると書かれていました。この意味からも赤血球が核を捨てあったことには意味があると考えられます。

さらに赤血球は、自己の半分以下の直径の微小な毛細血管内にも入り込む必要があります。そのため、柔軟な変形能力を寿命とされる120日間絶えず繰り返される循環に対しても、変形に耐える能力が求められます。赤血球を構成する赤血球細胞膜は、2種類の細胞膜貫通タンパク質で2層になっています。

詳細は省きますが、哺乳類だけがどうして核を捨て去り優位に進化していったのかという理由はまだ謎とのことです。

ざっと読みすすめただけでも、その進化の過程にはさまざまな生物進化のレジリエンスを感じます。今この時代にも、さまざまな生物の中で細胞分裂しながらも、さまざまな進化起こっているのです。

コロナウイルスの拡大も、ウイルスの視点からみると、ウイルスが生き続けるための、1つの進化の現れなのだと私は感じます。

生理検査アティテュード®からのメッセージ

最高のシステム機能を持つ生命の神秘

❍マクロファージが造血から破壊まで関わる赤血球形成

今回、赤血球に関してさまざまな情報収集をしていく中で、マクロファージの役割が大きいことを再確認。おそらく学生の頃はまったく知らず、近年わかってきたことも多いのでしょう。

赤血球は骨髄で造血幹細胞から分化・成熟していきますが、この過程にはマクロファージが大きく関わりを持っているということです。

骨髄中の赤芽球はマクロファージを中心にしてとり囲むように数個から数十個集合、そしてマクロファージからヘモグロビン合成に必要な鉄や細胞生育に必要な物質を受け取っています。成熟のこのコントロール、脱核されたあとの細胞核の処理などを行っています。赤血球としての役割を終えた老化した赤血球の処理を脾臓で行っているのもこのマクロファージです。

誰が創造したのだろうか…

そんなことを思わず考えてしまう。

上記にまとめた、脱核過程もですが、細胞へのまさに科学のロマンを私は感じてしまう…心惹かれる世界なのです

❍骨髄像を見るのが好きだった

血液をまとめ始めて再認識。

かつての自分は「骨髄像の鏡検」が好きだったことを、血液像を見るのが思いの外好きで、骨髄像が見たかった、勉強したかった…そんな願いが叶ったのが、個人病院から総合病院への転職でした。

●検査技師の醍醐味

以前は、国家試験の合否は、4月以降、就職が決まっても国家試験に合格しないとクビになるということもあったのです。そのため私はなぜそう思ったのか自分のことながら、合格してから就職を決めればよいという変な意地があったのです。もともと、検査技師の仕事がしたくて入学した訳ではなく、以前のブログに書いた記憶がありますが、他の学校に行きたかったけれども、高い学費を親に払って貰ったのでという理由付けで、国家資格を得ることが目標だったのです。

合格後に就活して選んだのが新規に検査室を立ち上げる個人病院でした。ワンフロアですべての検査を行うということに意味を感じて大学病院を選ばずに小さな個人病院に決めたのです。めちゃめちゃ忙しく残業月40時間以上は有ったかと…今考えると、ブラックです。でもそこで、さまざまな検査を行っていました。血液像、尿沈渣、生化学、血清、血液型、輸血、抗体スクリーニングまで細菌検査以外、いろいろな検査を行うことができたのです。

検査技師の醍醐味的な、なかなか味わえない検査室だったと今から思えば良い思いでです。

●人間関係から転職を考えた

総合病院の募集が「血液像を読めること」だったのです。産休の代替えでパートから正規雇用という約束で入職したのです。フルパートでしたが血液内科が有り、骨髄像を見れるとのこと、願ってもいないことでした。

骨髄像の分類は確かに、難しいです。細胞分裂しかかった細胞やさまざまな疾患の骨髄像を見ることができました。通常1,000個の細胞を目視で分類していましたので、確かに大変です。今考えると、そこから多くのことを学んでいます。

❍血液像の自動化

臨床検査も飛躍的に進化しています。

メランジュールの先にチューブを装着して、血液を吸って希釈、計算盤というガラス器機に希釈液を流し込み顕微鏡で細胞数をカウンターで数える…

そんな時代があったのです。さすがに、メランジュールによる血球計数は学生のときのみですが、メランジュールはごく稀に使うこともあります。

血液像は今は目視で鏡検することは、ほとんどないでしょう。血液検査装置 で細胞数から血液像まで測定できます。血液像の分画で特に異常なものを目視で鏡検することぐらいでしょう。

●鏡検は形態学的検査の基本

細胞を顕微鏡で実際に見ることは、やはり基本だと思います。血液像や骨髄像を見ることによって、その血液の人のことを思います。骨髄像は特にベッドサイドに立ち会いました。採取された骨髄液をすぐに処理しないと検査できなくなってしまうからです。

学生の頃の病院実習で、初めて骨髄検査を見学させてもらったとき、見ていられずに気分が悪くなってしまったのです。胸の真ん中に太い針をグッと押し付けて見るからに辛そうな様子…

大変な思いをしての検査なのです。その思いを受けとめならの貴重な体験となる骨髄像の検査なのです。

検体にはさまざまな方々の大切な人生がある

Pure Medical attitude

生理検査アティテュード®

Junko Katayoshi

今日のまとめ

- 赤血球の疾患には、赤血球数の減少と増加に主に分けるが、その種類は非常に多い

- 赤血球産生の材料不足による貧血に、鉄不足による鉄欠乏性貧血、エリスロポエチン産生不足による腎性貧血

- 末梢の赤血球に核は無い。核が見られるのは、幼若な赤芽球

『Pure Medical attitudeからのお知らせ』

この学びをどう活かすのか?『後悔』から企画しました。

『高齢者ケア『サポートカウンセリング』

高齢者に関わる方々の笑顔のために

*パーソナルセッションとは、別料金を設定いたしました

出張サポートも致します。

詳細はこちらをご覧ください。

2020年の目標設定

実現へのアプローチもサポート致します

あなたのスイッチをつくります

『出会う人が元気になっていく』

セッション後の方の表情は...

張りつめた緊張がほぐれ、笑顔を見送る時間...

それは『Office Pure』の至福の時間、最幸のギフト

心と身体のトータルパーソナルセッション

health attitude session

心と身体をトータルサポート

『心の荷降ろし』

変われない理由は何もない。

必要なスイッチは個々に異なり、1つとして同じものはありません。

共通することは「変わりたい意思と行動」

そして必要なのは変化への望み・気持ちのみです。

Pure Medical attitudeのカウンセリングともコーチングとも受け取れる、自分の可能性を引き出す独自の「心と身体の個人セッション」です。

Pure Medical attitudeのカウンセリングともコーチングとも受け取れる、自分の可能性を引き出す独自の「心と身体の個人セッション」です。

話せることだけで大丈夫

会うだけで大丈夫

それが始まりだからです。

人に会い、エネルギーを受け取ることを大切にする

じっくり、しっかりと寄り添いながら、新しい自分発見のケアとカウンセリングそして「自分基準」を明確にしていくサポートをさせて戴きます。

「健診結果」の評価・対策もいたします。年間サポートもぜひ、ご相談ください。

※ブログやセミナーに関する、ご意見・ご質問などお問合せは、こちらからお気軽にどうぞ

みなさまのお声をぜひ、お寄せください!楽しみにしております!

情報サイト

- 血液の病気の概要 MSDマニュアル

- 血液 Wikipedia

- 赤血球 Wikipedia

- 真性多血症 Wikipedia

- 赤芽球 Wikipedia

- 解糖系 Wikipedia

- 赤芽球の脱核:その仕組みと生物学的意義の考察 公益社団法人日本生化学会

『Pure Medical attitude』過去のブログ

関連ブログ

- 貧血になると §1 ヘモグロビンが、血液が減る貧血とは 2018.8.8

- 貧血になると §2 貧血の分類とよくある貧血 2018.8.10

- 運動を考える §2 運動とエネルギーとの関係性 2019.6.13

- 尿潜血検査の意味 §1 尿検査で潜血陽性と言われたけど… 2018.6.4

- 身体がみえる臨床検査 §2 健診結果を読む② 血液検査 2017.7.19

最近のブログ ~トピックス~

- もっと、早く知っていたら…後悔から何を得るか 2020.2.6

- 学びの旬とは?知識の連鎖は未来への羅針盤 2020.2.3

- 『痩せ』過ぎていませんか?低体重の影響とは… 2019.1.20

- 肥満も、痩せも…自分の適正体重・身体組成とは? 2019.1.16

- 脂質異常症、LDLコレステロールが高いと言われたら… 2019.1.13

- 冬に気をつけたい、血圧が高いと言われたら… 2020.1.9

- 行動しなければ、変化は起きない「行動へのアプローチ」2020.1.6

- 認知症は突然に... 2019.12.19

- 受け入れたくない…その行動は認知症?! 2019.12.16

- 冬になると増えるノロウイルス、食中毒・感染性胃腸炎 2019.11.7 ※ノロウイルス情報

- インフルエンザの季節、今年はすでに流行期 2019.11.4 ※インフルエンザ情報

Pure Medical attitude

生理検査アティテュード®

代表 かたよし純子 Junchan♪ ※自己紹介はこちらから

臨床検査技師/超音波検査士/健康管理士一般指導員/健康管理能力検定1級/介護予防運動指導員/米国NLP協会認定NLPトレーナー/臨床心理学 および 基礎エキスパート取得

今日も最後までありがとうございました。

☆アンコモンセラピー「ワンコイン¥500」読書会☆

催眠療法・ヒプノセラピーにご興味ある方も、ご参加お待ちしています

米国の精神科医ミルトン・エリクソン博士は、発達障害だった?!

催眠療法の大家とされる、精神科医エリクソン博士は、変わった子どもと言われ、さまざまな感覚障害を持ち、読字障害、失読症ともいわれ、さらに色盲に音痴だとされています。そのエリクソン博士「ミルトン・エリクソンの戦略的手法」を紹介されているこの本の読書会です。心理療法にご興味ある方、ぜひ、ご参加お待ちしております。

次回は2020年2月21日を予定しております。