今日もHealth attitude blogにご訪問ありがとうございます。メンタルも語る臨床検査技師・超音波検査士のかたよし純子です♪ 先週から血液関連の情報をまとめています。前回は赤血球疾患、今日は白血球の疾患です。

白血球は免疫機能のかなめです

日本中の人がおそらく「見えない恐怖感」を持っているのではないかと思いますが、見えない敵へのいちばんの大切なのは、マスクでも手洗いでもありません。それだけで守れるわけではありません。それらは当たり前のことであり、マスクなくても元気な人も大勢います。免疫機能の要を担うのが「白血球」で、白血球の造り出す「造血幹細胞・前駆細胞」の暴走となる「白血病」を中心にまとめていきます。

1.血液がん『白血病』という病気への理解

1-1 白血病「血液のがん」という病気

1-2 分化能を失った造血細胞「急性白血病」

1-3 一見、正常にみえる白血病細胞の増殖「慢性白血病」

今日のプラスα

2.T細胞に感染するウイルス「ヒトT細胞白血病ウイルス1型」

3.骨髄異形成症候群(MDS:myelodysplastic syndromes)

生理検査アティテュード®からのメッセージ

・組織や細胞の声を聴く『臨床検査』

~白血病…不治の病というイメージ~

1.血液がん『白血病』という病気への理解

「白血病」ということばに、治らない・不治の病=死 というイメージを強く持つ方も多いと思います。

1-1 白血病「血液のがん」という病気

現在、白血病に対してもさまざまな治療法が確立され、、化学療法や骨髄移植などの発展により、白血病の種類によっては治療できる疾患ともされてきています。

❍白血病(Leukemia)とは?

白血病(Leukemia)とは?

血液細胞が造血過程でがん化する疾患

白血病細胞の骨髄での異常増殖

造血幹細胞や前駆細胞の遺伝子変異が原因と考える

白血病は骨髄での、白血球の分化・複製過程で造られる細胞ががん化することによって、正常細胞の増殖機能を阻害し、がん化した細胞が末梢血中に出現してくる疾患です。

白血病の原因は、遺伝子や染色体の遺伝子変異だと考えられていますが、はっきりとしたメカニズムは未だ不明です。

●造血幹細胞・前駆細胞は多様性を持つ細胞

造血幹細胞から分化して、赤血球、白血球、リンパ球、血小板とされる血液細胞は造られます。造血幹細胞・前駆細胞は血液構成の元となる細胞です。末梢血中に流れるさまざまな血液細胞の何にでもなれる多様性をもつ幹細胞です。それぞれの血液細胞が持つ機能も異なり、その機能を障害することになります。

がん化した細胞の種類によって、どのような機能障害が生じるのかということによって、症状もいろいろであり、またその治療方法もさまざまになるということも理解できるかと思います。

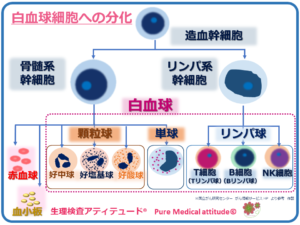

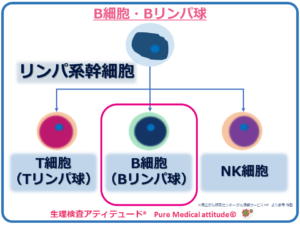

前回のブログでまとめたように、造血幹細胞から骨髄系幹細胞とリンパ系細胞とに分かれます。骨髄系幹細胞は赤血球、血小板、顆粒球、単球が産生され、リンパ系幹細胞からリンパ球といわれる、B細胞、T細胞、NK細胞などが産生されます。

<白血球への分化・種類>

❍白血病の分類

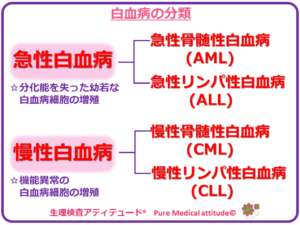

白血病は白血球の種類ごとに発症しますが、大きく「急性白血病」「慢性白血病」とに分類され、さらに各細胞種類に分類され、さらに骨髄性とリンパ球性に分けられますので、ざっくりと、急性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病、 慢性骨髄性白血病、慢性リンパ性白血病の4つに分類されます。

- 急性白血病:がん化細胞が急激に増殖する

- 急性骨髄性白血病 (AML)

- 急性リンパ性白血病(ALL)

- 急性前骨髄球性白血病 その他

- 慢性白血病:がん化細胞がゆっくりと増殖する

- 慢性骨髄性白血病 (CML)

- 慢性リンパ性白血病 (CLL) その他

- 成人T細胞白血病・リンパ腫

- 骨髄異形成症候群 その他

●がん細胞は増殖・浸潤する

骨髄中で増殖し過ぎた白血病細胞は、末梢血中に出現し、他のがん細胞と同様にリンパ節やさまざまな臓器に浸潤し、身体に障害をもたらすことになります。

※関連ブログ「死因の第1位「がん」を知る」

❍白血病の急性と慢性

白血病は「急性白血病」「慢性白血病」とに大きく分けられるとしましたが、一般的に用いられる急性が慢性化する

というのとは 異なります。「急性」「慢性」は意味合いが異なります。

急性白血病と慢性白血病のがん化するメカニズムはまったく異なるために、慢性白血病が急性化することはあっても、急性白血病が慢性白血病に移行することはないとされます。

〔急性白血病〕

造血細胞の腫瘍化によって、分化能を失い幼若な血液細胞である白血病細胞が増殖する。

〔慢性白血病〕

白血病細胞が分化能を保っているもの、すなわち一見正常と見える白血球が造られているが、機能異常とされる白血病細胞で白血球本来の機能が果たせない細胞が増殖している。

慢性白血病は未治療の状態でも数年の慢性経過をたどります。

<白血病の分類>

1-2 分化能を失った造血細胞「急性白血病」

上記に示したように、急性白血病は「急性骨髄性白血病」と「急性リンパ性白血病」に分類されこの2種に分けてまとめていきます。

❍急性骨髄性白血病(AML:Acute Myeloid Leukemia)

急性骨髄性白血病は成人の白血病としてはもっとも多く、どの年齢層でもみられます。

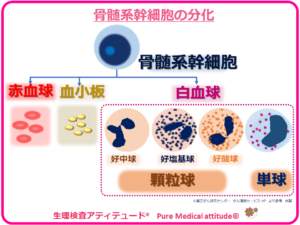

骨髄芽球に何らかの遺伝子異常が起こり、がん化した白血病細胞が無制限に増殖し、正常な骨髄が白血病細胞に置き換えられてしまいます。そのため正常な造血機能を失い、赤血球・白血球・血小板が減少し、循環血液中での血球本来の機能を失いさまざまな症状を引き起こします。

さらに末梢を流れる白血病細胞は、臓器へ浸潤することもあり、組織の破壊などさまざまな症状を引き起こすこともあります。

<骨髄系幹細胞の分化>

●急性骨髄性白血病の症状

急性骨髄性白血病は、病状の進行が速く、急激に症状が出現する場合ことが多くみられます。そのため、早期診断と速やかな治療の開始が重要だとされています。

末梢血中の白血病細胞は全身の臓器に運ばれ、そこで成長と増殖を続けていきます。おもな症状として、全身倦怠感、易疲労感、蒼白、息切れなどの貧血症状、鼻血や歯肉から出血し止まりにくい、紫斑や点状出血を生じやすくなるなどの易出血症状、発熱や感染症などがあげられます。

症状を引き起こす原因は「造血機能が低下」と「白血病細胞の臓器浸潤」の2種に大別されます。

〔造血機能の障害〕

- 赤血球減少:貧血 息切れ、動悸、倦怠感 など

- 白血球減少:感染 発熱 など

- 血小板減少:出血 あざ、点状出血斑、鼻血、歯肉の出血 など

〔白血病細胞の臓器浸潤〕

- 肝臓、脾臓の浸潤:腹部の腫瘤、腹痛、腹部の腫れ感 など

- 歯肉浸潤:歯肉の炎症・腫れ、痛み など

- 骨浸潤 :骨痛腰痛、関節痛 など

- 骨膜浸潤:頭痛

白血病細胞浸潤による症状は皮膚症状としてみられることが多いようです。髄膜(脳と脊髄を覆う部分)に浸潤すると頭痛、嘔吐、視力障害、聴力障害、顔の筋肉の異常(白血病性髄膜炎)を引き起こします。

白血病性髄膜炎は、急性リンパ性白血病でより多く発生します。

●急性骨髄性白血病の原因

染色体や遺伝子異常、急性前骨髄球性白血病からの移行、抗がん剤治療のための化学療法や放射線治療後に発症する二次性白血病以外、原因はあきらかではありません。加齢により発症率は上昇します。

●急性骨髄性白血病の検査と診断

急性骨髄性白血病の診断のためのおもな検査は「血液検査」「骨髄検査」です。血液検査によって末梢の白血球数測定、その後、骨髄検査を行って多くの場合診断されます。その後、治療経過の確認のために定期的に行われます。

〔血液検査〕

末梢血液中の増殖細胞を確認します。採血された血液で血液塗抹標本を作り鏡検し、幼若白血球の数や形態を見ていきます。

〔骨髄検査〕

骨髄穿刺を行い骨髄液・骨髄組織を採取します。染色体や遺伝子、血液細胞の表面に発現している抗原(細胞表面マーカー)などを調べます。治療効果を判定する上でも骨髄検査は重要な検査です。

※情報サイト「急性骨髄性白血病・病型」がん情報サービス

●急性骨髄性白血病の予後と寛解

急性骨髄性白血病の治療目標は、早期に寛解に至ることです。寛解後、再発が起こるのはほぼ最初の5年以内といわれています。5年経過した状態で再発しない場合は、治癒したと考えられるとのことです。

60歳以上での発症や特定の種類の急性骨髄性白血病、二次性白血病(他種の癌での化学療法や放射線療法後による発症)、また血球数の異常な状態が数ヶ月~数年以上持続し、ゆっくり進行した白血病の場合などは、予後は思わしくないとされています。

寛解(かんかい)とは:症状が落ち着いて安定した状態

❍急性前骨髄球性白血病(APL:Acute Promyelocytic Leukemia)

急性前骨髄球性白血病は、急性骨髄性白血病のサブタイプの1つです。急性骨髄性白血病の約10~15%の割合を占め、比較的若年層に多く、一般的に出血や血液凝固障害の症状がよくみられます。

急性骨髄性白血病の中で最も治癒の可能性が高い白血病とされ、急性前骨髄球性白血病の70%以上で、治癒が望める白血病です。そのためには、全身状態が悪化する前、早期診断が極めて重要とされます。

❍急性リンパ性白血病(ALL:Acute Lymphocytic Leukemia)

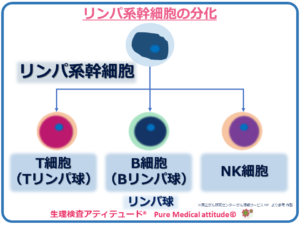

前項でまとめたように、リンパ系幹細胞からはB細胞、T細胞、NK細胞などのリンパ球が産生されます。

急性リンパ性白血病白血球の中のリンパ球が幼若な段階で悪性化・白血病細胞となり、無制限に増殖する疾患です。がん化した細胞の種類により、B細胞系とT細胞系に大別されます。

●急性リンパ性白血病とリンパ芽球性白血病

白血病細胞がおもに骨髄で増殖するものを急性リンパ性白血病、リンパ節で増殖するものをリンパ芽球性リンパ腫といいます。

- 急性リンパ性白血病 :骨髄で増殖

- リンパ芽球性リンパ腫:リンパ節で増殖

〔急性リンパ性白血病〕

- 白血病細胞の割合が骨髄中25%以上で診断

- 6歳以下の小児に多く発症

- 急性リンパ性白血病全体でB細胞系が最多、約80~85%

〔リンパ芽球性リンパ腫〕

- 白血病細胞の割合が骨髄中25%未満で診断

- 青年期の男性に多い、どの年代層でも発症する

- リンパ芽球性リンパ腫全体でT細胞系が最多、約85~90%。

●急性リンパ性白血病の症状

急性骨髄性白血病同様、病状の進行が速いため、急に症状が出現する場合が多く、早期の診断と速やかな治療の開始が重要です。急性骨髄性白血病同様に、原因は大きく2つに分類され同様の症状がみられます。

急性リンパ性白血病は特に、脳と脊髄など中枢神経系に浸潤しやすく、頭痛や吐き気・嘔吐などの症状が見られることが多くあります。

リンパ芽球性リンパ腫のうちB細胞系は、頸部リンパ節、肝臓・脾臓の腫脹がみられることがあります。

T細胞系では急速に縦隔の腫れが出現するために縦隔腫瘍で白血病が発覚することもあります。その際は、胸水の随伴所見が見られることがあります。

縦隔とは?:左右の肺の間に挟まれた部分

心臓、大血管、気管気管支、食道、胸腺などの臓器が存在する

〔造血機能の障害〕

- 赤血球減少 :貧血 息切れ、動悸、倦怠感 など

- 血小板減少 :出血 あざ、赤い点状の出血斑、鼻血、歯肉からの出血 など

- 白血球減少 :感染 発熱 など

〔白血病細胞の臓器浸潤〕

- 肝臓、脾臓の浸潤:腹部の腫瘤、腹痛、腹部の腫れ感 など

- 歯肉浸潤:歯肉の炎症・腫れ、痛み など

- 骨浸潤 : 骨痛腰痛、関節痛

- 中枢神経系への浸潤 :頭痛、吐き気・嘔吐

- リンパ節への浸潤 : 頸部、リンパ節の腫脹、腫れ

●急性リンパ性白血病の原因

<リンパ系幹細胞の分化>

●急性リンパ性白血病の検査と診断

急性骨髄性白血病同様に、血液検査、髄液検査で診断されます。フィラデルフィア染色体検査のために染色体検査が行われます。

フィラデルフィア染色体:Ph染色体

CMLおよび一部のALLに見られる染色体異常

22番染色体と9番染色体の組換え・転座が原因

c-ablとbcrの遺伝子融合により異常タンパク質を生じる

造血幹細胞を無制限に増殖させる

※参考サイト「フィラデルフィア染色体」Wikipedia

1-3 一見、正常にみえる白血病細胞の増殖「慢性白血病」

人の血液の中に含まれる血球数は一定の数に保たれるように機能しています。慢性白血病も、急性白血病同様に、骨髄性とリンパ球性に分類されます。

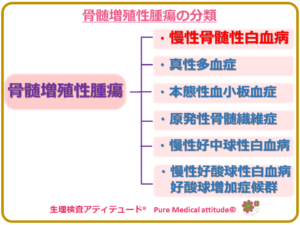

❍慢性白血病が属する「骨髄増殖性腫瘍」とは

何らかの原因によって、この造血機能異常が生じると白血球、赤血球、血小板の数が異常増殖することがあり、この状態を骨髄増殖性腫瘍といいます。

前回まとめた真性多血症は、この骨髄増殖性腫瘍に分類されます。その他、本態性血小板血症、原発性骨髄線維症、慢性好中球性白血病、慢性好酸球性白血病・好酸球増多症候群などがあります。

<骨髄増殖性腫瘍の分類>

❍慢性骨髄性白血病(CML:Chronic Myelogenous Leukemia)

慢性骨髄性白血病は造血幹細胞の異常により、がん化した白血病細胞が無制限に増殖し発症します。

最も目立つのは白血球の増加、さらに貧血や血小板増加です。この慢性骨髄性白血病は白血病の中でも、比較的ゆっくり進行する白血病です。この慢性骨髄性白血病は、50歳代での発症、やや男性に多くみられ、成人白血病全体の約20%となります。

●慢性骨髄性白血病の症状

慢性骨髄性白血病の特徴として、白血球が白血病細胞となっても、ほぼ正常の白血球機能を有し、ゆっくりと進行します。そのため初期の段階ではほとんど症状がなく、偶然健診などで白血球の増加を指摘され発見されることが多い白血病です。

進行に伴い、白血球や血小板数の増加、貧血がみられるようになります。白血球の増加に伴い、全身倦怠感、無気力感、夜間発汗、体重減少、脾臓腫大による腹部の膨満感などの症状が出現します。

●慢性骨髄性白血病の原因

慢性骨髄性白血病の多くはフィラデルフィア染色体が原因とされています。上記にまとめた染色体の9番と22番の転座によって発症します。BCR-ABL融合遺伝子から作られる異常タンパク質が血液細胞の過剰増殖をもたらすとされています。

❍慢性リンパ性白血病(CLL:Chronic Lymphocytic Leukemia)

白血球の中のリンパ球、そのうちの成熟した小型のBリンパ球が悪性化、した白血病細胞が無制限に増殖することによって発症します。

血液中に腫瘍細胞とされるリンパ球数が5,000/μL以上である場合、さらに血液中のリンパ球の数が5,000/μL未満の場合でも、白血病細胞が骨髄に浸潤し、赤血球・白血球・血小板の減少が見られる場合、慢性リンパ性白血病と診断されます。

●慢性リンパ性白血病と小リンパ球性リンパ腫(SLL:Small Lymphocytic Lymphoma)

白血病細胞がおもに末梢血や骨髄中で増殖する場合、慢性リンパ性白血病診断されます。

小リンパ球性リンパ腫の診断は、血液中のリンパ球数が5,000/μL未満で血液中の赤血球・白血球・血小板の減少がない状態で、病変部位が主にリンパ節であり、腫瘍細胞がリンパ節で増殖する場合、小リンパ球性リンパ腫といいます。本来ともに同種の腫瘍細胞が原因となります。

●慢性リンパ性白血病の腫瘍細胞

腫瘍細胞は成熟した小型のBリンパ球で、表面に細胞表面マーカーがみられることが特徴とされ、血液や骨髄、脾臓、肝臓、リンパ節などで増殖します。発症頻度が最も高い欧米と比較して、日本での発症は極稀で、年間10万人に0.3人前後とのことです。50歳以降の中高年に多くみられ、男女比は、女性より男性に多く1.5~2倍程度とされています。

●慢性リンパ性白血病の症状

慢性リンパ性白血病の初期は、リンパ節に病変が限局しているために、ゆっくりと進行します。そのため初期段階ではほとんど症状がみられません。CML同様に、健診などの血液検査で、白血球数の異常を指摘、偶然に発見されることがあります。

病状が進行し、症状の出現とともに、適切な化学療法を行うことが前提とされ、診断後はしばらく慎重な経過観察とされるとのことです。

症状がある場合には、倦怠感、食欲不振、寝汗を伴う微熱、体重減少、脾臓・肝臓の腫大など、発熱や肺炎など感染症状が初期にあらわれることもあります。骨髄で腫瘍細胞が増殖することによって、正常な造血機能が失われます。そのため貧血や血小板減少による出血傾向が生じます。

多くの場合、リンパ節の腫脹がみられます。頸部や腋窩、鼠径部(足の付け根)などのリンパ節の腫脹のため、数週間~数ヶ月かけて持続的に増大していく痛みを伴うしこりとして触知されます。

●自己免疫性溶血性貧血の併発

慢性リンパ性白血病では、自己免疫性溶血性貧血を起こしやすい傾向があり、極めて重度な貧血となることがあり、注意が必要です。

自己免疫性溶血性貧血

(AIHA:autoimmune hemolytic anemia)

赤血球に対して自己抗体を産生

赤血球が自己抗体と結合して溶血する

●慢性リンパ性白血病の原因

あきらかな原因は不明、アジアではまれな疾患とされ、環境の因子の影響もみられないことから、もっとも遺伝的な要因が大きいと考えられている白血病とされています。

2.T細胞に感染するウイルス「ヒトT細胞白血病ウイルス1型」

白血球の中のT細胞に感染するウイルスとして「HTLV-1:ヒトT細胞白血病ウイルス1型」があります。成人T細胞性白血病 ( ATL:adult T-cell leukemia)や悪性リンパ腫の原因となるウイルスです。

❍HTLV-1とは

HTLV-1は人に感染するレトロウイルスの1種です。成人T細胞性白血病や悪性リンパ腫の原因となるウイルスです。血液中のリンパ球のうち、T細胞に感染します。国内にも非常に多くの感染者(約82万人とのこと)が推定されていますが、通常感染しても無症状のことがほとんです。感染者が生涯、発症する確立は5%未満といわれています。

同じレトロウイルスが原因となる疾患に、エイズの原因なるHIVがありますが、HTLV-1とHIVは似た性質を持つものの、まったく異なるウイルスです。

●ウイルス感染経路

国内でのウイルス感染経路は、母子感染と性交渉による感染とされています。感染者のうち母子感染は60~70%、性感染は20~30%程度とのことで、母子感染は授乳を避けることで感染予防出来るとのことです。

❍成人T細胞白血病:ATLとは

成人T細胞白血病は、HTLV-1感染感染後に発症する、感染したTリンパ球による白血病・リンパ腫です。HTLV-1感染者の多い、九州・沖縄地方に多い疾患とされます。全身リンパ節の腫脹、皮膚の赤み、肝臓の腫大などの症状がみられます。男性にやや多く、30歳以降に発症し、平均発症年齢は60歳です。

ATLの診断は、血液の中にATL細胞(はなびら細胞:はなびら状の細胞)の確認、さらに増殖HTLV-1感染細胞のクローナリティの検査の陽性で診断されます。

●成人T細胞白血病の分類

ATLは急性型、慢性型、くすぶり型、リンパ腫型、急性転化型に分類されます。症状は病型によって、さまざまな経過となり、急激なものからゆっくり進行するものまでいろいろみられます。

急性型やリンパ腫型では全身倦怠感、食欲不振、全身リンパ節腫脹、皮膚病変、肝脾腫など、腫瘍熱として発熱も多くみられます。皮膚症状はいろいろあり、紅斑型、多発丘疹型、結節腫瘤型、紅皮症型などさまざまな形態を取ることが知られています。

❍「HTLV-1:ヒトT細胞白血病ウイルス1型」への啓発活動:厚労省

さらなる感染者を増やさないための厚労省の企画として、このウイルスに関する正しい認知を普及母子感染などの予防可能な感染症をへの取り組みを行っています。HTLV-1(ヒトT細胞白血病ウイルス1型)を正しく知っていただくことを期待し、情報提供を行っています。

※情報サイト「HTLV-1」厚生労働省

3.骨髄異形成症候群(MDS:myelodysplastic syndromes)

骨髄異形成症候群とは骨髄機能の異常によって前白血病状態を生じ、造血機能障害もたらす症候群です。

❍骨髄異形成症候群とは?

骨髄異形成症候群とは、3種類の血液細胞(赤血球、白血球、血小板)の造血細胞に異常が起こることによって生じる疾患です。赤血球、血小板、白血球がそれぞれの成熟過程に同時に異常が発生する場合だけではなく、それぞれの過程に異常が生じ、しだいに3つ種類の血液細胞系統へと進行していくこともあります。

❍骨髄異形成症候群の症状

正常な細胞形成が出来なくなるために、身体に必要な正常な機能をもつ細胞が不足してしまうため、さまざまな症状が出現します。

異常な造血幹細胞からつくられた血液細胞には、機能の異常や、異形成といわれる鏡検下での形態異常が確認されます。血液細胞の分化異常によって、未熟な細胞の増加、成熟しているように見えても無効造血(途中で細胞が壊れてしまう)などによって、血液中の血液細胞数が減少してしまいます。

そのため、骨髄異形成症候群では、血液検査で赤血球の減少や血小板の減少、貧血状態の、白血球数の現象や増加などの異常がみられます。骨髄異形成症候群が進行すると、急性骨髄性白血病に移行することもあります。

慢性白血病同様に、無症状のまま健康診断の血液検査で血球減少などの異常により見つかる場合も多くあります。症状の出現には個人差があり、赤血球減少による血色不良、全身倦怠感、動機、息切れ、血小板現象による皮膚や粘膜の点状出血、鼻出血など。好中球の減少や機能低下が生じると、感染症にかかりやすくなりますので、発熱などの症状を伴うことがあります。

❍骨髄異形成症候群の原因

多くの場合が原因は不明さとされています。骨髄の染色体検査では約50%に染色体異常がみられますが、先天的な以上では無いとのことです。

過去に他の癌治療によって、細胞障害性抗がん剤の治療や放射線治療を受けた後、数年後に治療の副作用としての発症があるとのことです。そのため何らかの原因よって、造血幹細胞の遺伝子異常が生じているのではないかと考えられています。

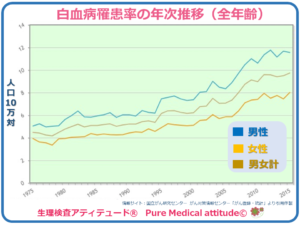

❍高齢者ほど増加傾向にある白血病

国立がんセンター がん情報サービス のHPより抜粋した情報です。

国内で白血病を発症する方の人数は、その人数は年々増加の傾向にあります。2015年の統計で、罹患者人数、男性 7,144、女性 5,227、合計 12,371です。人口からの割合ではわずかですが、白血病は高齢者を中心に年々増加しています。その原因はあきらかではありませんが、知識として知って戴けたらと思います。

<白血病罹患率の年次推移(全年齢)>

生理検査アティテュード®からのメッセージ

組織や細胞の声を聴く『臨床検査』

白血病…不治の病というイメージ

そう思われる方も少なくないのでしょうか。1年前のことになりますが、水泳の池江璃花子さんが白血病と診断、ちょっとショッキングな報道がありました。

❍身体の声を聴くための「検体」

総合病院へ移って骨髄検査も実施するようになり、当然白血病の方の骨髄標本もたくさん見ています。そして、その標本から診断と病型分類のために重要な情報を提供することになります。そのため、この骨髄検査は必要不可欠な検査となり、末梢血液検査で白血病が疑われるときは、必要とされる検査です。

今、思い出し考えると私はその極めて重要な検査を担う役割を得ていたことになります。

臨床検査対象物のことを検体といいいます。そして、

『検体』は被検者の組織・細胞からのメッセージ

通常、検体系の検査を行う場合、検体を「単なる物」として見ている傾向が強いことがあります。現在は採血業務や検体採取の一部を検査技師が行うことが多くなり、直接検査を受けられる方々と接することが多くなりましたが、私が仕事を初めた頃は「検体=物」という傾向が強かったように感じます。

検体は病気が疑われている方の身体の組織・細胞一部であることということ、その方の「命」をつなぐための貴重な身体の声であることを意識したいと考えます。

❍進化している白血病治療

渡辺謙さんが急性骨髄性白血病を発症したときの報道も記憶し、池江 璃花子さへメッセージを送られたということも取り上げられていました。

急性骨髄性白血病は完治することも出来る疾患となっています。さまざまな治療方法が研究され、うまくいくことも、いかないことも…癌治療も同様です。ひとりひとり病態は異なります。同じ治療を受けても結果がさまざまなのが現状です。諦めない気持ちをしっかりと持つことがいちばん大切なのだと私は考えます。日本中がコロナウイルスの見えない不安に覆われつつある現在、白血病を誰が発症するかも分からないとも考えられます。発症された方は、何で自分が…そう思うでしょう。

『正しく楽観視すること』

今回のコロナウイルスへの対応も同様です。先週末にアメブロにそんなことを綴っています。よろしかったらお読み戴ければ幸いです。

Pure Medical attitude

生理検査アティテュード®

Junko Katayoshi

今日のまとめ

- 白血病は、血液細胞が造血過程でがん化する疾患、

- 急性白血病と慢性白血病とに分類されるが、がん化するメカニズムはまったく異なる

- 慢性白血病が急性化することはあるが、急性白血病が慢性白血病に移行することはない

『Pure Medical attitudeからのお知らせ』

この学びをどう活かすのか?『後悔』から企画しました。

『高齢者ケア『サポートカウンセリング』

高齢者に関わる方々の笑顔のために

*パーソナルセッションとは、別料金を設定いたしました

出張サポートも致します。

詳細はこちらをご覧ください。

2020年の目標設定

実現へのアプローチもサポート致します

あなたのスイッチをつくります

『出会う人が元気になっていく』

セッション後の方の表情は...

張りつめた緊張がほぐれ、笑顔を見送る時間...

それは『Office Pure』の至福の時間、最幸のギフト

心と身体のトータルパーソナルセッション

health attitude session

心と身体をトータルサポート

『心の荷降ろし』

変われない理由は何もない。

必要なスイッチは個々に異なり、1つとして同じものはありません。

共通することは「変わりたい意思と行動」

そして必要なのは変化への望み・気持ちのみです。

Pure Medical attitudeのカウンセリングともコーチングとも受け取れる、自分の可能性を引き出す独自の「心と身体の個人セッション」です。

Pure Medical attitudeのカウンセリングともコーチングとも受け取れる、自分の可能性を引き出す独自の「心と身体の個人セッション」です。

話せることだけで大丈夫

会うだけで大丈夫

それが始まりだからです。

人に会い、エネルギーを受け取ることを大切にする

じっくり、しっかりと寄り添いながら、新しい自分発見のケアとカウンセリングそして「自分基準」を明確にしていくサポートをさせて戴きます。

2020年 心と身体のパーソナルセッションは、こちらから。※3月の予定更新しました

「健診結果」の評価・対策もいたします。年間サポートもぜひ、ご相談ください。

※ブログやセミナーに関する、ご意見・ご質問などお問合せは、こちらからお気軽にどうぞ

みなさまのお声をぜひ、お寄せください!楽しみにしております!

情報サイト

- 白血病 Wikipedia

- 白血病の分類 国立がん研究センター がん情報サービス

- フィラデルフィア染色体 Wikipedia

- 急性骨髄性白血病

- 急性リンパ性白血病

- HTLV-1 厚生労働省

- がん登録・統計 国立がん研究センター がん情報サービス

『Pure Medical attitude』過去のブログ

関連ブログ

- 身近な疾患 生活習慣病 §1 死因の第1位「がん」を知る 2017.6.5

- 身体がみえる臨床検査 §2 健診結果を読む② 血液検査 2017.7.19

- 循環器を知る §1 心機能を正しく知って身体をいたわる 2017.12.4

- 貧血になると §1 ヘモグロビンが、血液が減る貧血とは 2018.8.8

- 守る力と治す力 自然治癒力 §2 生まれながら持つ免疫力 2017.11.3

最近のブログ ~トピックス~

- 血液疾患の種類と『赤血球』の疾患 2020.2.13

- 『血液』は何をしているのか?血液臓器への理解 2020.2.10

- もっと、早く知っていたら…後悔から何を得るか 2020.2.6

- 学びの旬とは?知識の連鎖は未来への羅針盤 2020.2.3

- 『痩せ』過ぎていませんか?低体重の影響とは… 2019.1.20

- 肥満も、痩せも…自分の適正体重・身体組成とは? 2019.1.16

- 脂質異常症、LDLコレステロールが高いと言われたら… 2019.1.13

- 冬に気をつけたい、血圧が高いと言われたら… 2020.1.9

- 行動しなければ、変化は起きない「行動へのアプローチ」2020.1.6

- 認知症は突然に... 2019.12.19

- 受け入れたくない…その行動は認知症?! 2019.12.16

- 冬になると増えるノロウイルス、食中毒・感染性胃腸炎 2019.11.7 ※ノロウイルス情報

- インフルエンザの季節、今年はすでに流行期 2019.11.4 ※インフルエンザ情報

Pure Medical attitude

生理検査アティテュード®

代表 かたよし純子 Junchan♪ ※自己紹介はこちらから

臨床検査技師/超音波検査士/健康管理士一般指導員/健康管理能力検定1級/介護予防運動指導員/米国NLP協会認定NLPトレーナー/臨床心理学 および 基礎エキスパート取得

今日も最後までありがとうございました。

☆アンコモンセラピー「ワンコイン¥500」読書会☆

催眠療法・ヒプノセラピーにご興味ある方も、ご参加お待ちしています

米国の精神科医ミルトン・エリクソン博士は、発達障害だった?!

催眠療法の大家とされる、精神科医エリクソン博士は、変わった子どもと言われ、さまざまな感覚障害を持ち、読字障害、失読症ともいわれ、さらに色盲に音痴だとされています。そのエリクソン博士「ミルトン・エリクソンの戦略的手法」を紹介されているこの本の読書会です。心理療法にご興味ある方、ぜひ、ご参加お待ちしております。

次回は2020年2月21日を予定しております。