Health attitude blogに今日もご訪問ありがとうございます。身体の加齢の2回目のは「黄斑の障害」ですが、失明原因の第1位とされる加齢黄斑変性は過去にも扱っていますがその再編です。黄斑の障害となる疾患として黄斑前膜も簡単にまとめています。

黄斑の障害は症状が現れやすい

「加齢黄斑変性」と「黄斑前膜」「黄斑円孔」などをまとめていきます。そして、エコーを学んでいる人へ、今日の「生理検査アティテュードからのメッセージ」は、エコーが上達したいそんな人に読んでほしいです。視神経の情報として、心の視野、五感でみるということも考えてみませんか?

1.黄斑の疾患、加齢黄斑変性と黄斑前膜

1-1 視力の中心機能、視神経が集まる黄斑とは?

1-2 身体の加齢によって生じる加齢黄斑変性

1-3 身体の加齢によって生じる黄斑前膜・黄斑円孔

2.黄斑の障害を疑う症状とは?

3.黄斑疾患の早期発見、日常での見え方チェックを‼

生理検査アティテュード®からのメッセージ

・無意識が意識にアクセスする⁉~情報が飛び込んでくる感覚~

1.黄斑加齢黄斑変性と黄斑前膜

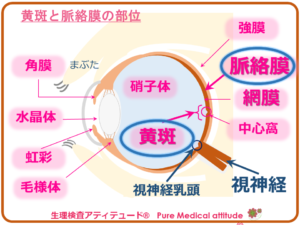

眼の中の黄斑という部分は、視神経がもっとも多く整列し、視覚機能の中心とも言えます。その黄斑が障害を受けると、当然、視覚機能が低下します。

その黄斑の障害が関わる疾患として

『加齢黄斑変性』『黄斑前膜』

1-1 視力の中心機能、視神経が集まる黄斑とは?

はじめに…黄斑についての再確認から

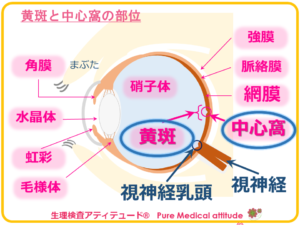

❍視覚機能の中心、黄斑と中心窩

黄斑は網膜のいちばん奥、視神経のうち、色味を感じる錐体神経がもっとも多くある部分です。

黄斑とは?

眼球内部の網膜の中心部、黄色い部分

色素キサントフィルの色味

中心窩とは?

黄斑の中心部

視細胞が密集し、最も解像度がよい部位

<黄斑と中心窩>

※関連ブログ「加齢黄斑変性」

黄斑は、直径1.5~2mm程度の小さな部分ですが視覚機能には重要な部位です。黄斑には名前の由来となる、キサントフィルという黄色の色素が豊富にあります。

この黄斑の中心が「中心窩」です。見ている固視点(見ている物体の中心部分・注視している部位)からの光を、受け取る部分であり、視覚認知機能の重要な場所となります。

中心窩は網膜の中で視細胞が最もきめ細かく配置されていて、視野の中で解像度がいちばんよい部分であり、より細かなものを識別する時に大切な役割を担っています。

❍視覚機能にとっての最重要な部位とされる『黄斑』

黄斑に多い視神経は、色彩に対して鋭敏な錐体細胞が、他の部分よりもより多く見られます。

『黄斑は視覚認知機能に重要な部位』

❍視覚情報の伝達に関連する視細胞

黄斑には視覚機能に関与する錐体細胞が最も多く、整列して存在していますが、視細胞には色彩を認知する「錐体細胞」と明暗を認識する「桿体細胞」があります。

人の視覚情報の認識の仕方は、眼に入ってきた光情報を網膜が受け取り、この光刺激は電気信号に変換され、視神経を介して脳に伝えられ、「見る」という視覚情報として得ています。

視細胞の種類「桿体細胞」と「錐体細胞」とは?

〔錐体細胞〕 色彩を感じ取る

- 色彩を敏感に感じ取る機能を持つ

- 赤色光、緑色光、青色光の3種類の異なる波長に最も高い感度を示す

〔桿体細胞〕 明暗を感じ取る

- 暗所でわずかな光にも反応、明暗だけを感じる

- しかし、色の認識は出来ない

- 中心窩には存在しない細胞

※関連ブログ「視覚をになう、眼の構造と視力低下」

❍物を見る時の中心となる網膜「黄斑」の機能とは

黄斑は、視神経が密集するのため「視る」という機能において中心的や役割を持ち、細部を識別する、色を見分けるなど網膜の中でも重要な役割を担っています。明瞭な視野機能を維持するためにはこの黄斑部が健全な状態であることが必須となります。

黄斑が何らかの原因で障害されると正常な視覚機能が維持できなくなります。周囲は見えるが中心部分が見えない、細かいものが識別できなくなるなど日常生活にも大きく影響をすることにもなります。

網膜の外側は血管を豊富に含む脈絡膜という膜があります。次にまとめる加齢黄斑変性は、この黄斑の後部の脈絡膜に新生血管という異常な血管が発生することによる障害です。

1-2 高齢化とともに増加傾向の「加齢黄斑変性」

最近増えてきた言われる「加齢黄斑変性症」も、日本人の高齢化に伴い、増加傾向の眼の疾患の中の1つです。

❍視力障害を引き起こす、黄斑の加齢性変化

加齢黄斑変性は漢字で書かれた文字を読んだそのまま、「加齢」により「黄斑」が「変性」する疾患です。前回の白内障同様、身体の加齢性変化が眼の網膜の奥、黄斑に生じることによって視力障害を引き起こす疾患です。黄斑は前項でまとめたように、視力の中心的な役割を持つ部位です。「見たい」が得られなく疾患であり、最悪「失明につながる疾患」だということを理解して戴けたらと考えます。

❍少なくない加齢黄斑変性

近年増加傾向とされる加齢黄斑変性は、先進国での失明原因の第1位とされる疾患です。国内では、推定約70万人、日本では失明原因は第4位ですが、50歳以上の人では約1.3%とされますが、加齢とともに増加しています。増加の原因は、喫煙との関連性が非常に高いとされていますが、超高齢化社会となっていること、さらに食生活の変化などが大きく影響しているとのことです。言い換えると身体の加齢により、誰にでも発症する可能性がある眼の病気です。

❍加齢黄斑変性の種類

加齢黄斑変性は、滲出型と萎縮型との2種類に大別されますが、それぞれ原因が異なります。

- 滲出型:新生血管が生じる、進行が早く、視力障害も重症

- 萎縮型:黄斑組織の萎縮、進行は緩やか、原因はよく分かっていない

滲出型と萎縮型との発症は、滲出型の方が多くみられますが、加齢黄斑変性の分類は新生血管の有無で分類されます。

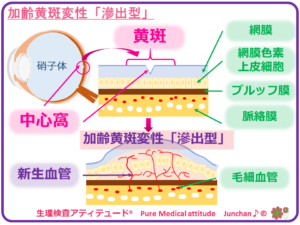

〔滲出型:ウエット型〕

- 新生血管が生じる

- 網膜に浮腫や出血を生じる

- 早期から症状が出現し、急激に視力低下する

- 失明する人の大半が滲出型

- 日本人に多くみられるタイプ

滲出型は、新生血管を確認することによって鑑別されます。加齢とともに視細胞の下層にある「網膜色素上皮」の下に老廃物が蓄積してきます。その結果、直接あるいは間接的な黄斑部の障害が生じることによって発症します。そして、この滲出型では、網膜のすぐ下に新しい血管(新生血管)ができて、この血管が黄斑にダメージを与えます。

●新生血管とは?

新生血管は正常の網膜にはない血管であり、黄斑部の脈絡膜の血管から分岐して新しく作られる血管です。

新生血管=異常な血管

非常に脆く、出血しやすい血管

加齢黄斑変性のおもな原因

<加齢黄斑変性:滲出型の新生血管>

※関連ブログ「加齢黄斑変性」

新生血管は、胎児の成長過程や創傷の治癒過程などで形成がみられる血管で、非常にもろく、そのために成分が漏れ出て溜まっていく、あるいは出血を起こしやすいという特徴があります。この血管から滲出した液体が黄斑の組織にダメージを与えることによって、視覚障害を引き起こします。

萎縮型よりも滲出型は進行が早く、視力の低下やものが歪んで見える変視症、中央の視野が欠けるなどの症状が悪化していきます。新生血管の活動はいずれ停止しますが、その時には網膜組織の破壊はかなり進行し、高度の視力障害が残ることになってしまいます。

〔萎縮型〕

- 黄斑が萎縮する

- 進行が遅く、視力の低下はゆっくり

- 欧米人に多く見られるが、日本人には少ない

萎縮型は、黄斑の網膜色素上皮の加齢による萎縮原因とされるタイプです。網膜色素上皮とその下層のブルッフ膜の間に老廃物が堆積することにより網膜の萎縮が起こるとされています。症状はゆっくりと進行し、徐々に視力が低下していき、急激な症状はみられません。その原因もよく分かっていないようで確立された治療法はまだないとのことですが、萎縮部分が中心窩に生じなければ、高度の視力障害は生じないとのことです。しかしながら、萎縮型より滲出型へと移行することもあるとされ、定期的な診察は必要とされます。

❍加齢黄斑変性の原因となるリスク因子

加齢黄斑変性のリスク因子は、加齢、高血圧、肥満、喫煙、高脂肪食、太陽光、遺伝などがあげられています。白内障と同じような要因ですが、加齢黄斑変性には、遺伝的要素があると言われていますが、その遺伝子はまだ不明とのこと、そのリスクは低いようです。

❍加齢黄斑変性の予防のために

危険因子のトップにあげられるのが喫煙ですが、日常生活の中で危険因子をできる限り避けることです。

●禁煙は必須

喫煙は確実な危険因子とされ禁煙は必須です。喫煙によって酸化ストレスを抑制する物質が抑えられてしまいます。

●紫外線予防

太陽光による酸化ストレスが危険因子となります。青色光が視細胞を酸化しさせ、黄斑の老化に関係しているということがわかっています。太陽の光はできるだけ避けるようすること、屋外では帽子とサングラスは必須です。

●食生活の改善

予防効果のある食品には、ビタミンA、C、Eなどの抗酸化ビタミン、βカロチン、ルティンなどのカロテノイド、亜鉛などの抗酸化ミネラル、ω-3多価不飽和脂肪酸などがあげられます。肉よりも、魚中心の食生活とし、緑黄色野菜の摂取を心がけることが勧められます。これらを多く含む食品をとるようにしましょう。

1-3 身体の加齢によって生じる黄斑前膜・黄斑円孔

もう1つ加齢による黄斑の疾患であげておきたいのが、黄斑前膜です。

❍黄斑の前に膜ができる「黄斑前膜」

黄斑前膜とは?

『黄斑前膜』とは?

黄斑が膜でおおわれてしまうことで、

正常な視力が奪われる

黄斑前膜も読んだそのままです。「黄斑」の「前」が「膜」でおおわれ、その膜に遮られてしまうことによって、黄斑に視覚情報が届けられなくなってしまいます。膜が原因となり、見るものが歪んでしまう、ものの詳細が見えにくくなり、視力が低下してしまうという視覚障害が発症する疾患です。

前項の黄斑変性は、新生血管が生じることで発症しますが、黄斑前膜は新生血管が生じることはありません。そのため、出血や萎縮はなどが生じることが少なく、基本的には失明することのない比較的良性とされている疾患ですが、見え方に影響を及ぼす程度により、日常生活に支障がある場合には早めの対応が勧められます。

❍少なくない高齢者の黄斑前膜

前回のブログでまとめた白内障同様に、この黄斑前膜も多い疾患だとのことで、40 歳以上の約20人に1人が発症するとのことです。50~70歳代の女性に多く、緑内障に合併することもあるとのことです。

❍加齢性の変化が原因、黄斑前膜の発症メカニズム

眼球の底部、網膜の中心部とされる黄斑の前に、線維状のうすい膜ができてしまう疾患です。黄斑上膜、セロファン黄斑症、黄斑パッカーとも呼ばれます。

黄斑前膜には特発性と続発性とに分けられ、続発性は、炎症や術後に発生するものですですが、特発性は加齢により自然発生するものですが、その原因ははっきりしないとのことです。

黄斑前膜の発症は、加齢性の生理現象とされる硝子体の液化、収縮が関係し、網膜から後部硝子体が剥離していくことによって発症します。この現象は、40歳前後から自然に起こり、後部硝子体剥離といわれています。近視が人の場合、若い年齢でから生じるとされます。後部硝子体剥離が生じる過程で黄斑の前面に膜が生じてしまい、黄斑前膜となるとのことです。この膜の形成に応じて症状が進行していくます。

黄斑前膜の発症は…

加齢性の変化、後部硝子体剥離が原因

黄斑前膜は高齢者、女性に多く発症し、ものが歪んで見えることや、大きくみえる、視力の低下などの症状となります。手術によって治療が可能とされていますが、症状が進行してしまうと視力の回復も困難となるとあります。歪みなどの症状がある場合には、早めの対応がよいようです。

※情報引用サイト 「黄斑前膜とは」日本眼科医会

❍その他、後部硝子体剥離に伴う疾患

後部硝子体剥離によって発症する疾患は他にもあります。

中心窩が破れてしまうと黄斑円孔を発症、眼球の周辺部・はじの網膜が破れてしまうと裂孔原性網膜剥離となり、失明することもあります。

●黄斑に孔があく、黄斑円孔もある

黄斑円孔という、中心窩の網膜に穴・孔があいてしまう疾患がありますが、黄斑前膜よりも発症頻度は少ないですが、中心窩の機能が失われるために、視野の中心が見えなくなってしまいます。現在では手術も可能とされます。

●飛蚊症を自覚したら要注意

突然、飛蚊症を発症した場合、この後部硝子体剥離が原因として最も多いとのことです。後部硝子体剥離によって、黒いものが飛んでいるように見えることがあります。治療の必要がないものがほとんどですが、眼科への受診し、原因を調べることをお勧めいたします。

※関連ブログ「視覚の老化「老視」」

2.黄斑の障害を疑う症状とは?

過去のブログの再掲ですが、黄斑変性の症状をまとめておきます。

❍黄斑の変化による症状とは

黄斑の障害の変化によって生じる症状は、

- 視野が歪んで見える

- 視野の中心が暗くなる、欠損する

- 視力が低下する など

どちらのタイプにしても、次のような症状がみられたら早めに眼科受診を行ってください。

●色覚の異常・消失:コントラストが低下する

加齢黄斑変性は、黄斑が障害されるために、錐体細胞の機能が低下する症状となります。症状の進行に伴い、もののコントラストが低下していき、色の判別ができなくなる、色覚が失われてしまいます。加齢黄斑変性は、放置すると、失明を引き起こすこともある重篤な疾患です。

●変視症:視野がゆがんでしまう

変視症とは、物がゆがんで見える状態をいいます。網膜のゆがみによって生じる症状です。黄斑の障害のために、中心部分がゆがんで見えますが、周辺の網膜は正常なために、周囲は正常な状態で見えます。

●中心暗点:見たい中心が暗くて見えない、部分的に暗く見える

黄斑の障害により、中心部分が見えなくなる状態、中心暗点が発症し、ものが見えにくくなります。

●視力低下

中心暗点などの影響により、徐々に視力低下が進行し、そのまま放置すると視力が0.1以下となります。網膜に出血が起きると急激に著明な視力低下が起きることがあるとされます。

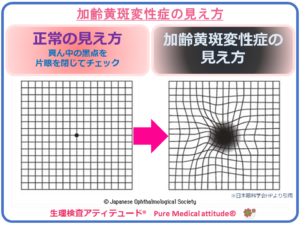

<加齢黄斑変性の見え方>

※関連ブログ「加齢黄斑変性」

❍加齢黄斑変性の検査

加齢黄斑変性の診断には、一般的な視力検査とともにアムスラー検査、眼底検査、造影検査、光干渉断層像検査などがおこなわれます。詳細は過去のブログ「加齢黄斑変性」をご参照ください。

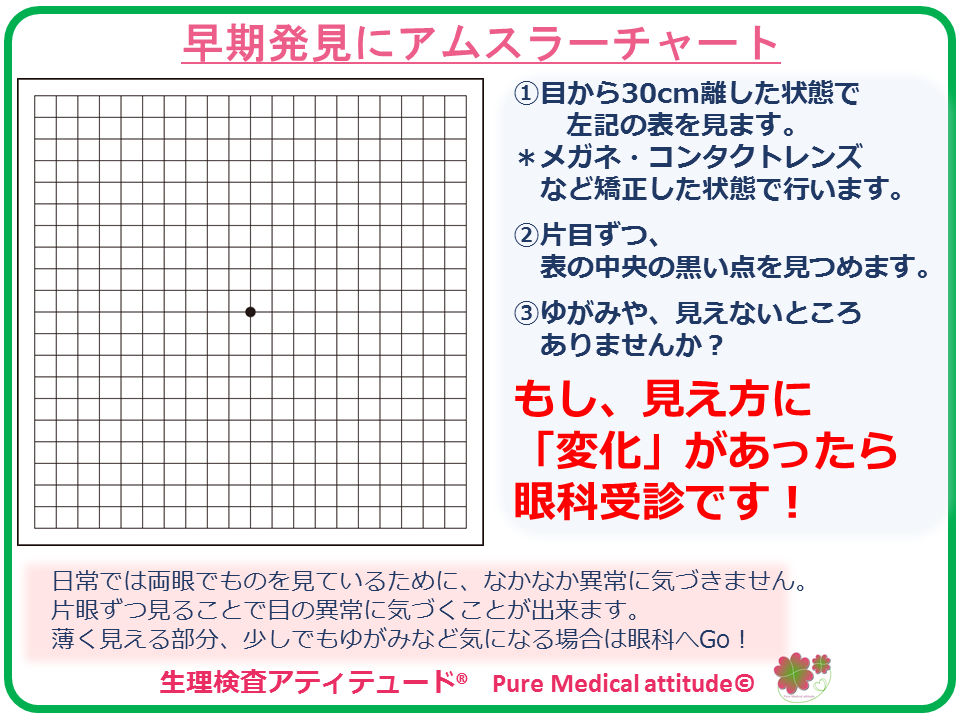

3.黄斑疾患の早期発見、日常での見え方チェックを‼

黄斑部の疾患は、視野の中心に生じることが多いために自覚症状が起こりやすい場所とされ、早期に発見されやすい場所です。

❍眼の見え方のチェック!必ず片眼で‼

「視野」は両眼から得られた情報を脳でイメージとして認識しています。片側からの情報が無くても、反対側からの情報で補われ、イメージとして認識されてしまうために、片眼ずつそれぞれの見え方をチェックすることが大切です。

黄斑部の症状は自覚されやすく、比較高い確率で発見につながる可能性があります。自覚される症状は、病状の進行具合によって異なりますが、初期はものがゆがんで見える、中心が見づらい、視界の真ん中がグレーになってかすむなどの症状が多くみられます。その後、真ん中が真っ暗になって見えなくなります。

❍両眼で見ているから気づきにくい

しかし、人はものを見る時に、左右の両方の眼からの情報を得ていますので、片眼のみ症状が出た場合は、その眼が利き目でない場合には発見が遅れることがあります。生活にさほどの支障がないということも、放置の理由のようです。

自宅でも定期的に、片目をふさいで、左右のそれぞれの眼の見え方を自分でチェックするようにしましょう。その行動が早期発見につながります。

❍見え方の自己チェック、アムスラー検査をしてみましょう

アムスラーチャートで日常的に簡単に見え方のチェックができます。家の中でも片眼でみることで気づくことがあります。過去のブログでもUPしていますが、網膜症の情報サイト「網膜ドットコム」の中にこのアムスラーチャートを印刷できるサイトがあります。プリントアウトして定期的にチェックしてみてはいかがでしょうか。

<アムスラーチャート>

※情報サイト「自己チェック」網膜ドットコム ※関連ブログ「加齢黄斑変性」

生理検査アティテュード®からのメッセージ

・無意識が意識にアクセスする⁉

~情報が飛び込んでくる感覚~

心の健康のこと、身体の健康のことや疾患のことを書いていますが、常に新しい情報を意識し、あまり変化のない情報に関しては、視点を変えて書くようにしています。

毎回ブログのテーマに四苦八苦するのです…「眼のこと」は昨年も書いています。今回は白内障からの連想で始まっています。すると、不思議なことに眼に関する情報がさまざまな集まってくることが…

情報から意識に飛び込んでくる

言い換えるとそんな感覚です。

❍不思議だけれど、不思議ではない

この『Health attitude blog』は、私の連想イメージでテーマが決められることが多く、書きながらも伝えたい視点がスライドしていくこともよくあります。今回の「加齢性変化」も前回は「白内障」でありながら、結晶性知能から書き始めています。今回も加齢黄斑変性も検索をかけながら、「黄斑前膜」やロービジョンというワードに引き寄せられています。

雑音の中でも聞き慣れた声が、自分の名を呼ぶ声が、しっかりと聞き取れるように、ネット検索の情報の森の中でキラッと光る宝物のように「眼」に関する情報が自然に視野に入ってくる時があるのです。無意識が意識するように仕向けている…そんな一瞬です。選択した情報を読みながら、なるほどと思うこと自分で理解した言葉で綴っています。

❍気になることには意味がある

さて、ここからは、超音波検査士としてのメッセージですが、エコーをしながら無意識のからのメッセージがよくあります。

プローベを被検者の方の身体にあてた瞬間

「ん?何だろう?何かありそう?ある…?なぁ⁉」

そんな「予知」に似たような感覚が、ふわっとわきあがってくるような不思議な一瞬なのです。そんな感覚で進めていき、思いがけない腫瘤に出会うこと、明瞭なものならスッキリでよいのですが、どうしても気になる数mmの不明瞭領域様に見えるエリア、限りなくグレーな印象なのだけれども、ほかの領域とは異なる「占拠性病変ふう」という、何とも悩ましいような気になる部分があります。

そんなときは、限りなく説得力のある写真を撮り、報告書に「要フォロー‼ 必須‼ 絶対に!!」的なコメントを書きます。アンダーラインを引くことも…

❍長年の「視覚神経の経験」が教えてくれる…それが第六感

初心者はエコーのモニター画面を「眼」で観ています。眼という感覚受容器を介して視神経に情報が送られますが、初心者は、本や他の人の行っているフォトという情報と参照しながら、おもに左脳で認知しながら観ています。

経験者は身体感覚でスキャンしながら「視神経・視覚」で観ている、言い換えると感覚・五感がそこには関与し、右脳と左脳のコラボレーションともいえるのです。

長年の経験とは…

どれだけの画像を「観て」きたか?

それは…

情報をどれだけ視神経にインプットされたのか?

ということになります。情報の習慣化、神経細胞に「視覚情報」がどれくらいインプットされてきているのか、情報の可塑化されているのか?という「経験」が第六感、五感で観ているということになります。

私がエコーを教える時に、よく言う言葉に第一印象を大切に

そんなもん有るんかい!

と言われそうですが…

何となく理由は無いけど気になる、というような言葉に出来ない感覚というものがあります。長年、件数をこなしているためなのか、そんな感覚があると思っています。

初心者のスキャンをチェックしながら見ているときにも「そこをもう少し、ゆっくりと、良く見せて」などと声をかけます。スキャンの動作中に「何か」が視野に飛び込んでくるような感覚です。

『ここ! 何となく、気になる‼』

見直すと、明瞭な所見を得ることも少なくありません。その感覚で5mmの乳癌が見つかったことや、CTで癌では無いと診断された腫瘤に対して、これが肝癌でなかったらエコーやめます!と依頼医に言い切ったこともあります。

長年「エコー像」を見てきた視神経は「違和感の名キャッチャー」なのでしょうか(笑)

エコーを上達したいと思う技師さんへ

質問その他、知りたいことがあったら

ぜひメッセージくださいね(^_-)-☆

Pure Medical attitude

生理検査アティテュード®

Junko Katayoshi

今日のまとめ

- 黄斑の障害は加齢とともに発症するリスクが上昇する

- 視力の中心となる黄斑の障害のため、視野に異常をもたらすために気づきやすい

- しかし、両眼では見えない部分を片眼が補うために、見え方チェックは片眼で行う

- 見え方が異常と感じたら、早めに眼科受診を!

『Pure Medical attitudeからのお知らせ』

『 オンライン』で パーソナルセッション

気になる…だけど…

話してみたい…けれどもすごく高いハードルがある

申し込めない…そんなことが私にもあった

コロナですべてのイベントを閉じた状態での葛藤が続く…しかしながらオンラインをやっと決断した。

オンラインでもつながることが出来る?

オンラインでの会話の経験を重ねたのち…

初めの一歩がものすごく分厚い、高い壁に背後を阻まれて…

断崖絶壁の上に立たされている…そんな気分…

でも、今更ですが、思い出したのです自分自身もそうだった…

顔出ししなくてOKです。話せることだけでOKです。話すだけでどれだけ、どれほど心が救われるか…

電話の先の声が言ってくれた…「おかあさん 大変でしたね…」

涙が止まらなかった…そして、心が少し軽くなった、

そのことを過去の自分が思い出させてくれたのです。声だけでもいいです。聴かせてくださいませんか?話したいその気持ちを

Pure Medical attitude

かたよし 純子

●情報引用サイト

- 眼についての健康情報 公益社団法人 日本眼科医会

- 中高年からのロービジョン 日本眼科医会

- 黄斑前膜とは 日本眼科医会

- 自己チェック 網膜ドットコム *アムスラーチャート印刷ページ

『Pure Medical attitude』過去のブログ

●今日のテーマの関連ブログ

- 『眼の健康』いつまでも明瞭な視覚を §1 加齢黄斑変性 2019.8.5

- 『眼の健康』いつまでも明瞭な視覚を §2 眼圧が正常な緑内障 2019.8.8

- 『眼の健康』いつまでも明瞭な視覚を §3 誰にでもおこる白内障 2019.8.12

- 『眼の健康』いつまでも明瞭な視覚を §4 視覚の老化「老視」 2019.8.15

- 眼の健康を考える §1 視覚をになう、眼の構造と視力低下 2018.9.24

●最近のブログ

- 身体の加齢、眼は40歳すぎから要注意「白内障」 2020.12.7

- 心疾患後…心臓を労りたいなら心臓リハビリ 2020.11.30

- 心不全と言われたら…そのときの対応 2020.11.26

- 自覚症状が無くても心不全⁉ 2020.11.23

- よく聞くけど、人の感覚機能 知覚とは?認知とは? 2020.11.9

- いつも中途半端で…その意味を探ると 2020.11.5

- 思考が完全フリーズ、何も浮かばない時どうしますか? 2020.11.2

Pure Medical attitude 生理検査アティテュード®

かたよし純子 Junchan♪ ※自己紹介はこちらから

臨床検査技師/超音波検査士/健康管理士一般指導員/健康管理能力検定1級/介護予防運動指導員/米国NLP協会認定NLPトレーナー/臨床心理学 および 基礎エキスパート取得

今日も最後までありがとうございました。