Health attitude blogに今日もご訪問ありがとうございます。今日は先週のテーマからの連想で「コンプレックス」をもう少し考えてみたいと思います。コンプレックスという言葉を意識せず使っているのでは無いかと思うのですが、自分の中にどのようなコンプレックスが存在しているのか?

劣等感から生じるコンプレックスは複雑

今回は劣等感と劣等コンプレックスは異なるとしている、アドラー心理学をもとに書かれている「嫌われる勇気」の再読を通してまとめていきます。コンプレックスとはどこから生じているのか?自己肯定感ではなく、自己受容だとするアドラー心理学です。

1.アドラー心理学の劣等感から学ぶ自己成長へのヒント

1-1 コンプレックスとはどのような感情?劣等感とは?

1-2 劣等感とは劣等コンプレックス⁉

1-3 劣等コンプレックスが創り出すコンプレックス

今日のプラスα

2.アドラー心理学からの連鎖…毎日が人生ゲーム

3.自分に自信が持てないと思う時の「個人心理学」

生理検査アティテュード®からのメッセージ

・自分の中にある劣等コンプレックス

1.コンプレックスから自己成長につなげるヒントを見出す

過去のブログで「コンプレックス」について

コンプレックスとは?

自分が他より劣っているという感情

劣等感、意識が現実に適応できない状態

このようにまとめていますが…

1-1 コンプレックスとはどのような感情か?劣等感とは?

そして…

このコンプレックスは受け入れることが困難であり、日常生活の中では無意識下に抑圧され凝固している感情、しかし、この強い感情やこだわりをもつ内容は、意識されたメンタル面にも時に、影響を与え、ときに強い感情となり表出されることがあります。

※関連ブログ「 自己理解へのアプローチ 」

と、このように続けています。

❍「コンプレックス」は精神分析のことば

コンプレックスとは、精神分析の中で感情の複合とされています。ユング心理学に代表されるスイスの精神科医・心理学者である、カール・グスタフ・ユング(Carl Gustav Jung)氏は、

コンプレックスとは?

無意識にある感情に深く色づけられた

連想や記憶・イメージの集合

としています。

感情の複合により、現実の意識に深く影響を及ぼす感情が抑えつけられたまま保存され、気づかないうちに、現実の意識に混在してくるものとしています。日常生活の中での強迫観念として出現することや、夢に現れるものはこの副複合が象徴されたものといわれます。

そして、一般的には「劣等感・inferiority complex」とされているものと説明されています。

※情報サイト「コンプレックス」Wikipedia

❍コンプレックスとされている「劣等感」とは?

では、この「劣等感」とは

劣等感:Inferiority complex

自分が他人よりも劣っていると感じること

オーストリアの精神科医 アルフレッド・アドラー氏は、ドイツ語で劣等感を「価値」が「より少ない」「感覚」という意味としているとしています。劣等感とは、自分の持つ自己に対する価値判断基準となり「自分には価値が無い」というスケールの1つとなっているとの解釈です。

そして、劣等感とは事実に対する思い込みでしか無いとしています。

アドラー心理学のことを綴ったベストセラー「嫌われる勇気」岸見一郎著のなかで、登場人物 哲人の持っていた劣等感の説明の中で背が低いことが自分の劣等感だったという例で説明しています。

自分に人並みの身長があったら、もしあと10cm背が高かったら、何かが変わるんじゃないか、もっと楽しい人生が待っているのではないか。このことを友人に相談したところ

「大きくなってどうする?お前には人をくつろがせる才能があるんだ」そう言われ、大柄で屈強な男性だと相手を威圧させてしまうが、小柄であれば警戒心を解いてくれる、小柄であることは自分にも自分の周囲にも好ましいのだ…そう、価値が転換されたとしています。

※情報引用「嫌われる勇気」岸見一郎著 より

❍劣等感とは対人関係による問題

アドラー心理学では、

すべてに悩みは「対人関係の悩み」

とされています。

背が低いという事実は変わりませんが、解釈を変えることで、その事実に対しする「劣等感」という感情を解き放つことが出来たのです。そして、著書のなかでは低いと思っていた「身長155cmは劣等感ではなかった」としています。

劣等感とは自分の価値判断でしか無い

そして、アドラーは言っています。

劣等感も最終的には対人関係の問題に過ぎない

<劣等感とは>

1-2 劣等感とは劣等コンプレックス⁉

本来、精神分析の中でのコンプレックスとは、劣等感とは区別されています。

❍真の意味での「コンプレックス」とは何か?

コンプレックス:complexをグーグル翻訳で検索すると「繁雑」と日本語 訳されます。上記のところでまとめたように、「無意識にある、感情に深く色づけられた連想や記憶・イメージの集合」をユングは、コンプレックスとしています。すなわちさまざまま感情が複雑に絡み合い生じている倒錯的な心理状態を表すことばとされています。

倒錯的とは?

正常の状態に反した行動傾向、特に社会的非難を受ける性的特異行動傾向をいうことば

※情報引用サイト 「倒錯」コトバンク

一般的に、コンプレックスという言葉を劣等感として扱われていますが、本来はこのような意味合いがあり、代表されるのが、オーストリアの精神科医 ジークムント・フロイト氏の「エディプス・コンプレックス」であり、人は乳幼児期から性愛衝動をもつといわれています。異性の親の愛情を無意識に得ようとし、無意識のうちに抑圧し屈折した異性願望を形作っている心的状況があるとされています。その心は同性の親に対して嫉妬心を持ち、両親との関係性にとどまることなく、その多くが対人関係の障害を伴うということが指摘されています。

※関連ブログ「 自己理解へのアプローチ 」

❍劣等感と劣等コンプレックス

「劣等感」「劣等コンプレックス」との2つの言葉も「嫌われる勇気」の中では、明確に分けて説明されています。

劣等感は誰にでもあるものであり、そこに存在する感情は「優劣性の追求」と書かれています。すなわち、現状の状態からより優れた理想とする状態へと向上することを追求する心を持つからだとしています。

<劣等感を生む優越性の追求>

<劣等感を生む優越性の追求>

一般的にコンプレックスとされているのは、アドラー心理学では「劣等コンプレックス」のことであり、劣等感をもつ心を受け入れることが出来ないまま、努力すること無く諦めてしまう心のことを言うとされています。

努力出来ない心「どうせ自分は」という感情や「頑張っても自分には無理」というような状態を劣等コンプレックスとして、劣等感の言い訳となっている状態とあります。

❍比べる心から生じる「劣等感」が成長を促す

劣等感そのものは、周囲と比較して自分の劣っている部分が明確にされている状態であり、努力することを必要とすることを明確にしている状態ともいえ、努力することによって自己成長につながるといえます。

その一方で、劣等コンプレックスは自分の劣っていることに対して、言い訳をしているに過ぎないといっています。自分に都合よく「AならばB」というという因果関係を見かけ上作っているに過ぎないということになります。

心が作り出してしまう「因果関係」は過去のブログ「リミティング・ビリーフ」のところでも扱っています。

※関連ブログ「気づいていますか?リミティング・ビリーフを知る 」

1-3 劣等コンプレックスが創り出すコンプレックス

劣等コンプレックスはさらなるコンプレックスを創り出す

❍劣等感から劣等コンプレックスそして…

が創り出す「○○だから△△が出来ない」という因果関係はさらに発展していき、「もしも、○❍でなければ自分は有能で成功することができた」という考えに至るとしています。劣等感を持ち続けることに対して人は我慢していることはできないと指摘し、その感情が特殊な心理状態に導いていくとアドラーは言っています。

劣等感とは自分に対して何かしら欠けている部分がある、その欠如したものを補おうとする、何らかの形で補償しようとすることが健全な状態だといえます。

『脳は空白状態を好まない』

ということであり、健全な状態ならば、自ら努力し、成長という形で補償しようとしますが、その行動に行き着かないと劣等コンプレックスへと巻き込まれてしまうといえます。すなわち「優越コンプレックス」に変容してしまうといっています。

❍優越コンプレックスは歪んだ偽りの優越感

劣等コンプレックスを持ち続けても、自分の空白部分を埋めることが出来ない状態が続くことで、偽りの優越感に浸るようになるという…

偽りの優越感の根底には強い劣等感

偽りの優越感を作り出しているのは権威を見せびらかす行動、過度なブランド信仰心や経歴詐称、過去の栄光にすがり自分の手柄を自慢するというような行動招いていることも少なくないとされます。

❍不幸自慢を武器にする優越感

さらに厄介な状態になると劣等感を先鋭化させて特異な優越感を形成させてしまうことになるといい「自分がいかに不幸な特別な存在であるか」ということを語ることもあるといわれます。

特別な不幸の状態とは、自らの不幸を武器にしてしまう状態、すなわち不幸な状態に浸り続けることで

「自分は特別な不幸だ、いかに苦しんでいるかということを訴え続ける」

そして、自分の周囲の人々に対して心配させ束縛し、支配させようとしている、不幸を武器にした優越感に浸ると記されています。今の時代の引きこもりの問題に対して「嫌われる勇気」の一節にあり、アドラーは

「弱さは非常に強くて権力がある」

と指摘しているとも書かれています。

❍優越コンプレックスを作ることも…優越性の追求とは?

人は誰でも「優越性の追求」を持ちそのために偽りの優越感を形成してしまうことがあるとのこと…

アドラーは普遍的な欲求として「優越性の追求」としていますが、他者と比べることによる優越性ではありません。より優れた自己を求めるという、向上心としての意味での優越性であり、前回の比べるこころのブログでもまとめたように、自己成長していることを過去の自分との比べることを意味しています。

<優越性追求とは>

❍優劣では判断できない、人の違いが「個性」

大人も子どもも出来ることはみんな異なります、しかし、それは優れている、劣っているということでは判断できません。それを点数としてみてもその評価そのものには何の意味も価値もないのです。

人の価値を比較できるのは自分自身とのみ

違いは善悪や優劣で判断出来ない

先週の「比べる」という人のもつ行動心理からアドラー心理学のベストセラーとされる「嫌われる勇気」から、関連するコンプレックス・劣等感の部分を抜粋して今日はまとめましたがいかがでしょうか。

日常の中で無意識に比べていること、そして自分の中に負の感情が生じた時ちょっと振り返ってみてはいかがでしょうか?その比べたことに対しての自分との関連です。

コンプレックスは非常にさまざまなものがあります。その詳細は過去のブログでまとめていますので、そちらでご確認ください。

※関連ブログ「自己理解へのアプローチ」

2.アドラー心理学からの連鎖…毎日が人生ゲーム

「嫌われる勇気」が発売されまもなくの頃、2014年5月の刊行本ですから6年前に読んでいます。それからも心理学をさまざまな場で学び、今回のコンプレックスから再度読み直して、違う視点から見ることが出来ているようにも感じられます。

❍アドラー心理学「嫌われる勇気」を再読して

初めて読んだときは、私の心理への導入となった実践し理学とされるNLP・神経言語プログラミングと比較しながら読み進めていたように記憶しています。その後、NLPの科学的根拠に自らいたることが出来、人の「こころ」ということに私なりの解釈を得ることが出来つつあり、そこからさらに多くの疑問が散在するに至っています。すなわち学びには終わりはなく、より複雑化してきた現代社会への渦と飲み込まれていくかのようです。

生きてきた日数だけ、毎日のように問題が発生し、それに対して課題が生じている。日常とはそのようなものであり、その問題や課題をクリアにしていくことで、人は学習していく。生きる術を得ているともいえるのではないでしょうか。大きな問題も小さな問題も人が動けば、良い問題も好ましくない問題もやってきます。その度に一喜一憂し、心が育っていくのだと私は思います。

❍最高に面白い人生ゲームを楽しむ

生きることは、毎日与えられる問題を解いていくパズルやゲームのようなものと考えればもっと楽に生きられるのかもしれません。

朝起きた時からゲームはスタートしています。問題はさまざま、ネガティブな問題も、ポジティブな問題も…

朝、予定の時間に目覚めなかった!としたらどうするか?最初の問題であり課題です。

電車に間に合わない!さてどうしよう…走るか?

忘れものをした!戻るか?その時間があるのか?

今日は予定より早く仕事が完了!さて余暇をどう過ごす?ちょっと楽しい課題

夕食に何を食べるか?作るか?これも課題

日常すべてが問題であり、過大なのです。当たり前だけれども、すべて自分で決めて行動しなげればならないことに対して、自ら決めているのではないでしょうか。

問題をクリアにすること、あたかもエントリしたゲームステージをクリアしたときの達成感、ゲーム依存症のプロセスとも言えるのではないでしょうか。ならば、リアルな人生ゲームでの達成感を私は選びたいかと…

時に人生ゲームにも疲れが生じます。頑張っても、頑張ってもなかなか成果が得られない。そんなときは、小休止をすればよい、手を休めて食事をして、入浴してたっぷりと眠り、無意識に戦略を委ねてみればよいのです。

これだけのことを生きてきた月日、生きてきた年数×365日でおおよその日数が計算できますが、毎日が同じようで異なるゲームを行っていると考えればそれだけで私は楽しくもなれるかと…笑

3.自分に自信が持てないと思う時の「個人心理学」

「自分に自信がない」「自信を持つには」ということに対して、2016年から書いているこのHPのブログでも何度も書いています。アドラー心理学は個人心理学と言われています。

❍自信がないということ

アドラー心理学「嫌われる勇気」は自分に自信が持てないという青年が哲人のところを訪問するところから始まっています。

大きな問題に直面し、うまく行かないことで自信を失うこともある

けれども毎日が問題・課題のクリアだと考えることができるのならば、とてつもなく大きな問題だとしても何らかの方法はあると考える、そのために学ぶという努力を惜しまないことも必要なのです。疲れたら休み、そしてまた問題に取り組む、視点を変える、立ち位置を変えることで新たな道が見えることもあります。

この世の人の数だけ心理があり、問題も課題もあるのが至極当然のことなのです。だからこそ、正解は誰にも決めることなど出来ないし、自分の行動に対して自分が選んだ道のみが正しくあるのだと信じることが、自らの自信につながるのでは ないでしょうか。私はそうと思うに至っています。

私自身もさまざまなところに出向き、多くの人々と会話を通してさまざまなことを聞き、学び考えました。まだまだ道半ばまで到達していません。でも、自分の考えを持ち実行し、それがわからなくなったときに、また新たな場所で学ぶことが出来るのです。

❍自己肯定感ではないというアドラー心理学

アドラーはポジティブな思考、「自己肯定感」ではなく、自己受容が大切だとしています。

自己受容=自分を受け入れる

「自分という容れ物」は捨てることも出来ないし、入れ替えることも出来ない容れ物であり、出来ない自分がいるならば、それもありのままに受け入れること。「自分」という変えることが出いない与えられた器をどう使うのか?自己受容とは、自分の使い方を自分で考えるということ。

与えられたものをどのとうに変えていくのか、変えられるものと変えられないものを見極めることが課題とされるとあります。そして、変えていくことの勇気をもつことだと記されています。

自分の器をどのように磨き、もしヒビが入ったらどうリペアしていくのか?その方法を学び活かすのかということにつながるのだと考えます。欠点のない人はいません。

<自己受容とは>

今週木曜日はお休み致します。次回は、11月2日(月)を予定しています。どうぞよろしくお願いいたします。

生理検査アティテュード®からのメッセージ

・自分の中にある劣等コンプレックス

先週の「比べる」という人のもつ行動心理からアドラー心理学のベストセラーとされる「嫌われる勇気」から、関連するコンプレックス・劣等感の部分を抜粋して今日はまとめましたがいかがでしょうか。

❍劣等感からスタートした学びの連鎖

日常の中で無意識に比べていること、そして自分の中に負の感情が生じた時ちょっと振り返ってみてはいかがでしょうか?その比べたことに対しての自分との関連です。

自分のために何かを始めようと思ったときに、「実践し理学・NLP」を学ぶことを決心しました。それまで知らなかった世界が自分の眼の前にさまざま出現し、

何も知らない、無知な自分‼

自分よりも優秀な若い人がさまざまな世界にいること、いろんなことを知っているのに私は彼らの話についていけない…劣等感をイヤっというほど感じたのでした。小さい頃から負けず嫌いの性格で「知らない=恥」という自分がいることを子どもの頃から意識していたのです。成績もまぁまぁ、入試に落ちたこともなく、実際にはあるのですが、自己都合の因果関係を組み立て、目標をすり替えて無意識に無理やり押し込めていた。

今ならそう解釈できます(笑)

振り返る時に自分の歩んで来た道が見えてくるのでしょう。

❍未来は見えない⁉

未来に起こることは誰にも予想できません。1年前の秋、オリンピックイヤーで盛り上がった2020年の秋を想像したかも知れませんが、実際の2020年の秋は、コロナ蔓延の世界です。来年のことは分からない、だからこそ自分の未来をしっかりリアルにイメージすることが必要なのだと私は思うのです。

見えない未来を想像することで、

目の前のチャンスを掴むことが出来る

夢実現を自ら引き寄せることが出来る

過去の自分を見て、現在に活かす、そしてさらに自己の中の優越性を見出すことで、夢実現へと進む、それこそが劣等コンプレックスを手放すことにつながると私は考えます。

複雑な社会の中で、知らないことがあれば知る努力をすればよいのだと、今ならばスッキリということができます。

Pure Medical attitude

生理検査アティテュード®

Junko Katayoshi

今日のまとめ

- 劣等感は優越性の追求から生じ、主観的な解釈であり客観的な事実ではない

- コンプレックスとは自分が他より劣っているという感情、劣等感、意識が現実に適応できない状態だが、厳密には「劣等コンプレックス」のことである

- コンプレックスとは精神分析のことば、無意識にある感情に深く色づけられた連想や記憶・イメージの集合

『Pure Medical attitudeからのお知らせ』

『 オンライン』で パーソナルセッション

気になる…だけど…

話してみたい…けれどもすごく高いハードルがある

申し込めない…そんな時が私にもあった

コロナ下でのオンラインをやっと決断した。

きちんとクライアントの心と向き合いたいそう思う気持ちが、オンラインへの抵抗感が根強く、なかなか決断できませんでした。試行錯誤しながらも自分のことを振り返り、オンラインでやることを決断いたしました。

オンラインでの会話の経験を重ねたのち…

初めの一歩がものすごく分厚い、高い壁に背後を阻まれて…

断崖絶壁の上に立たされている…そんな気分…

でも、今更ですが、思い出したのです自分自身もそうだった…

顔出ししなくてOKです。話せることだけでOKです。話すだけでどれだけ、どれほど心が救われるか…そのことを過去の自分が思い出させてくれたのです。声だけでもいいです。聴かせてくださいませんか?話したいその気持ちを

Pure Medical attitude

かたよし 純子

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

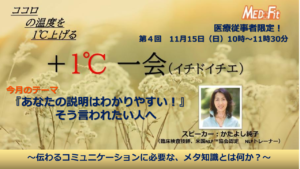

11月の『+1℃一会』企画

~あなたの説明はわかりやすい!

そう言われたい人へ~

医療技術職限定イベント

企画「メドフィット」*医療技術職専門転職サイト

メドフィットさんとのコラボ「+1℃一会」がスタートしています

今月から受講者特典(限定2名様)が有り!

早いもの勝ちで~~す!

イベントサイトはこちらから

Pure Medical attitude/生理検査アティテュード®

情報引用サイト

- 「嫌われる勇気」岸見一郎 著

- コンプレックス Wikipedia

- コンプレックス コトバンク

- カール・グスタフ・ユング Wikipedia

- アルフレッド・アドラー Wikipedia

- ジークムント・フロイト Wikipedia

- 倒錯 コトバンク

『Pure Medical attitude』過去のブログ

●今日のテーマの関連ブログ

- 自分と向き合う §3 自己理解へのアプローチ 20182.9

- 気づいていますか?リミティング・ビリーフを知る 2020.8.27

●最近のブログ

- 人はどうして比べるのか?比べてしまうそのわけとは? 2020.10.17

- それ、説明出来ますか? 説明力を得るために 2020.10.15

- それ、説明出来ますか?説明力を考える 2020.10.12

- 目標の先に何を描くのか?メタアウトカムを描こう 2020.10.8

- 目標は、ゴール設定はどうして必要なのか? 2020.10.5

- 今更ですが…人は「動く」物、継続的に運動する意味とは 2020.9.24

- 今更ですが…血圧を考える、高値血圧と言われたら? 2020.9.21

- 今更ですが…脂質異常症が気になる?non-HDL-C とは? 2020.9.17

- 今更ですが…慢性便秘症をスッキリさせたいと思うなら 2020.9.14

- 今更ですが…食物繊維を取り入れよう 2020.9.10

- 今更ですが…糖尿病の再まとめ 2020.9.7

Pure Medical attitude 生理検査アティテュード®

かたよし純子 Junchan♪ ※自己紹介はこちらから

臨床検査技師/超音波検査士/健康管理士一般指導員/健康管理能力検定1級/介護予防運動指導員/米国NLP協会認定NLPトレーナー/臨床心理学 および 基礎エキスパート取得

今日も最後までありがとうございました。