元気&HealthのJunchanのblogにご訪問ありがとうございます。医療スタッフのメンタルパートナー かたよし純子です♪ 検査技師目線で簡単理解ができる健康情報を多くの人に届けたい。そんな目的で週3回発信しています。今週、来週は、自然治癒力がテーマです。初回は、身体への侵入を防ぐ防御力でしたが、2回目は免疫力、人が生まれながらにして持っている身体を守る力です。免疫システムを担っているのが白血球です。この白血球の免疫システムを中心にまとめていきたいと思います。抗原抗体反応とは、その作用の仕方などなど。そして、今日のプラスαの情報は、赤ちゃんの免疫機能です。ぜひ、最後までおつきあいください。

1.侵略からの自己防衛力を知るための3ポイント

1-1 さまざまな種類の白血球、人の持つ2つの免疫システム

1-2 持って生まれた自然免疫

1-3 免疫システムみんな協力しあう獲得免疫

今日のプラスα

2.樹木のような状態、免疫細胞『樹状細胞』

3.お母さんからのギフト、赤ちゃんの免疫力

1.侵略からの自己防衛力を知るための3ポイント

人の身体は、細菌やウイルスなどの侵入に対して、発病しないために病原体による発病を抑制する力、免疫力を持っています。

1-1 さまざまな種類の白血球、人の持つ2つの免疫システム

人の身体の免疫システムを持つのは、血液の中を流れる白血球です。

【身体を守る白血球】

白血球は、体内に侵入した細菌やウイルスから守るための免疫システムを担っています。白血球は、骨の中の骨髄にある多能性幹細胞(造血幹細胞)から作られています。

白血球

- 顆粒球 :好中球 好塩基球 好酸球

- リンパ球:T細胞、B細胞、NK細胞

- 単球 :マクロファージ

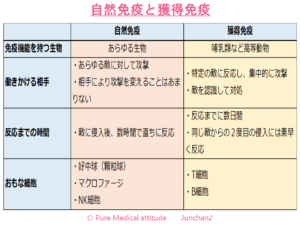

免疫機能は、自然免疫と獲得免疫とに分けられます

【自然免疫】

自然免疫とは、身体の各器官、眼や鼻、咽頭、気管、皮膚などから侵入してきた細菌やウイルスなどの病原体や自分の中に作られた異常細胞をいち早く感知し、排除する反応、仕組みのことをいいます。生体防御の最前線に位置するシステムともいえます。

この自然免疫は、ひとつの細胞分子で、多種の異物や病原体の分子に反応することができますが、繰り返しの感染などに対して、自然治癒力は、増強することはなく、好中球やマクロファージ、樹状細胞といった貪食細胞が機能するシステムです。つまり、風邪を繰り返し引くということになります。

【獲得免疫】

獲得免疫とは、感染した病原体を特異的に見分け、それを記憶することで、同じ病原体に出会った時に効果的に病原体を排除できる仕組みです。適応免疫とも呼ばれます。自然免疫に比べると、免疫機能が反応するまでにかかる時間が長く、数日かかります。ここで機能している免疫細胞は、リンパ球です。風疹や水ぼうそうなどの予防注射に利用される免疫機能です。

【お互いに助け合う自然免疫と獲得免疫】

自然免疫において、末梢組織内に存在する樹状細胞は、病原体を貪食して取りこみ、それらをペプチドに分解します。そして、リンパ節や脾臓に移動して、獲得免疫で働くT細胞に、抗原ペプチドを提示します(抗原提示)。樹状細胞から提示された抗原に対して反応することのできるT細胞のうち、ヘルパーT細胞は、自然免疫で病原体を貪食する食細胞に対して、その免疫反応を増強させるようにも働きかけています。

<自然免疫と獲得免疫>

1-2 持って生まれた自然免疫

自然免疫は生まれつき体内に備わっている免疫のしくみです。生体防御の最前線で、生物の進化上最も古くから存在する機能です。おもに好中球(顆粒球)、マクロファージ、NK細胞などがその機能を担っています。自然免疫は、感染に際して、何よりも迅速に対応が求められている段階で機能します。常に発見した異物を直ちに排除する働きをしています。

【白血球の分類】

白血球は、顆粒球、リンパ球、単球に分けられます。顆粒球は、染色したときにその染まり方の違いによって、顆粒球は、好中球、好塩基球、好塩基球の3つに分類されます。この中の好中球がおもに免疫に関与しています。好酸球は、白血球の2~5%で、寄生虫や、アレルギー反応に関与、好塩基球は、白血球の1%以下です。

【自然免疫の中心となる好中球】

自然免疫の中で中心的な役割を担うとされるのが、好中球です。好中球は、血液の中で循環しているものと、血管の内壁に付着しているものと、80~500億個が機能しています。血液細胞の巣ともいえる骨髄には、さらに10~30倍の好中球が 緊急事態に備えて待機しているため、異物の侵入の際に現場へ向かいます。好中球の寿命は、1~2日です。

細菌などの侵入により血管に傷がつくと その部位でインターロイキン-8 と呼ばれる物質が作り出され、好中球はこれを指標として必要とされる炎症部分に向かいます。細菌と出会った好中球は、細菌を食べ、殺菌する働きをしています。これを貪食と言います。数分間で10~15個の細菌を食べると言われています。

細菌を食べ尽くし 目的を果たした好中球は、マクロファージという別の細胞に貪食されることで炎症がおちつきます。

【NK細胞 ナチュラルキラー細胞】

自然免疫で活躍する細胞です。

〔NK細胞の働き〕

がん細胞など体内で生まれた異常細胞を攻撃することをおもな働きとします。T細胞やB細胞などのリンパ球とは異なり、非特異性を持ちます。非特異性とは、病原体での感染経験がなくても破壊する能力を持ちます。

〔NK細胞〕

全身を構成する多くの細胞は、個人を特定するためのMHCというタンパク分子をもっています。NK細胞は、体内を観察しMHC分子を持たないものを異常細胞と認識して、NK細胞内の殺傷タンパク質で攻撃しています。

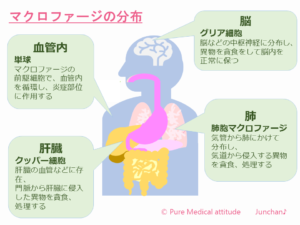

【形を変えて貪食、処理するマクロファージ】

マクロファージは、血液中の白血球の約5 %の単球から分化し、免疫細胞の中心を担うアメーバ状の細胞です。マクロ=大きく、ファージ=食べるもの、細胞を破壊する細胞とされ、貪食細胞と呼ばれています。

〔マクロファージの働き〕

マクロファージは、細菌やウイルスなどの病原体、免疫細胞の残骸などを貪食します。外部から侵入した病原体や壊れた自分自身の細胞、血小板により固められた血液なども貪食しています。人はさまざまな発がん性物質にさらされながら、生活しています。タバコの煙の中の有害物質、食品中の有害物質などにより作られる異型細胞をマクロファージなどの免疫細胞の働きより守られています。

〔マクロファージの抗原提示〕

マクロファージは、貪食作用の他に「抗原提示」という役割も持ちます。体内に異物が侵入したことを他の免疫細胞に知らせる役割「抗原提示細胞(APC:antigen presenting cell)」でもあります。

〔抗原提示とは?〕

抗原提示とは、細菌やウイルスなどの外部侵入に対して、罹患したのちに治癒し数年経過後、改めて同じ細菌やウイルスに感染した場合、以前より免疫力が高まっている状態をいいます。内因性抗原(細胞内に侵入より産生されるタンパク質)を細胞内へ取り込み分解した後、T細胞などに認識されやすくすることです。マクロファージによる抗原提示は、ヘルパーT細胞と呼ばれるリンパ球に伝達されます。これをマクロファージによる抗原掲示と言います。この働きを利用したものが、インフルエンザワクチンなどの予防接種があります。

〔形状を変えるマクロファージ〕

アメーバー状の形状を持つマクロファージは、存在する場所によりその形を変えます。全身のあらゆる場所に存在していますが、同じ細胞でも存在する位置により名前や攻撃する相手が異なります。

- 脳 グリア細胞 伸縮する偽足を多く持つ

- 肝臓 クッパー細胞 門脈から肝臓に入った異物の処理

- 肺 肺胞マクロファージ 異物を飲み込んで処理をする

<マクロファージの分布>

1-3 免疫システムみんな協力しあう獲得免疫

獲得免疫は、生まれながらにして持っている自然免疫に対し、出生後に病原体として接触したことで2度目の感染に対して、発症しないようにするシステムとなります。

獲得免疫は、侵入した外敵と戦うだけでなく、記憶細胞という特殊な機能を持つ細胞に変化することで過去にどのような敵と戦ったかを記憶する役割を持っています。自然免疫を行なうのが、好中球のマクロファージであるのに対し、獲得免疫は、リンパ球でT細胞やB細胞などになります。

【獲得免疫の主な特徴】

獲得免疫は、大きく分けると以下の通りです。

- 特異性と多様性:病原体は無数に存在しますが、生体はそれら全てに対してそれぞれに特異的に反応できる分子を持ちます。どのような病原体、異物にも反応できますが、自分自身には反応しません。

- 免疫記憶 :一度感染した病原体を記憶しています。そして、再度同じ病原体の侵入に際して、感染、発症を防ぐ、またもし発症しても、比較的軽度で済むような迅速でかつ効果的な免疫反応となります。

【司令塔となるT細胞】

白血球の中のリンパ球は、NK細胞、B細胞、T細胞に分けられ、T細胞はリンパ球の70~80%を占めます。

〔胸腺生まれのT細胞〕

T細胞は、胸骨の裏側にある胸腺(英語でThymus)で作られます。T細胞のTは、Thymusの頭文字をとってT細胞と名付けられています。T細胞が無くなるとウイルスや細菌に感染しやすい免疫不全の状態になるとされます。T細胞は、感染した細胞を見つけて排除するという、免疫機能において重要な役割を担っています。

〔T細胞の種類と役割〕

T細胞は、その働きから、ヘルパーT細胞、キラーT細胞に分けられます。

・ヘルパーT細胞

ヘルパーT細胞は、免疫細胞に攻撃指令を出す、免疫の司令塔のような役割をしています。ヘルパーT細胞そのものは、異常細胞の情報を知ることができません。マクロファージからの情報を得ることでその機能を果たします。

敵と遭遇したマクロファージは、貪食した病原体の情報を抗原提示し、情報をヘルパーT細胞に伝えることで異常細胞の情報を受け取ります。受け取った情報は、B細胞に抗体産生の指示を出し、キラーT細胞に攻撃指示を出します。

・キラーT細胞

キラーT細胞は、ヘルパーT細胞からの指示を受けて、感染した細胞やがん細胞などを死滅させます。このキラーT細胞は、威力を発揮し、がん細胞なども攻撃します。健康体でも3,000~5,000/日のがん細胞が生まれているとされますが、このキラーT細胞やNK細胞の防御反応でがんの発症が抑制されています。

その他、キラーT細胞、B細胞が暴走を抑制し、過剰な攻撃や免疫反応を示さないように監視し、免疫反応を終了させると言われたサプレッサーT細胞というT細胞もあるとのことですが、疑問視の意見もあるとのことです。

【相手を記憶するB細胞】

B細胞は、白血球中のリンパ球の約20~40%を占める免疫細胞です。

〔骨髄生まれのリンパ球〕

骨髄で生み出されたリンパ球が骨髄内で成熟、発達したものがB細胞です。英語の骨髄:Bone marrowの頭文字から名付けられています。

〔反応する相手を記憶しているB細胞〕

1つのB細胞で、1種類の「抗体」しか作れません。「抗体」とは、体内に侵入した病原体に対抗する役割を持ちます。B細胞は、体内を循環しながら病原体の侵入者を発見し敵の毒素を無毒化したり敵の機能を破壊する「抗体」をつくりだしたりすることです。B細胞は、「抗体」の遺伝子を組み替え、1億以上の抗体をつくり、さまざまな病原体に対して備えています。

〔抗原抗体反応とは?〕

病原体などの異物、侵入者のことを「抗原」といいます。この「抗原」に対して作り出された物質が「抗体」といいます。B細胞の役割は、その抗原にのみ対応する抗体をつくりだし、攻撃する相手を特定することで、適切に防御反応が作動することを抗原抗体反応といいます。抗体は、免疫グロブリンというタンパク質でできています。特定の侵入者に対抗するための専用の武器となります。

〔記憶され準備しているメモリーB細胞〕

B細胞は、抗体をいつまでも温存することで、2度目の攻撃を受けることになった際に、より速やかに攻撃できるように準備しています。特定の抗原を記憶しているB細胞をメモリーB細胞といいます。

B細胞は、このようにリンパ球の仲間のヘルパーT細胞の指令を受け、協力しながら病原菌(抗原)にぴったりの抗体を作りだします。このB細胞の記憶する機能が、免疫がついたとされる状態です。

2. 樹木のような状態、免疫細胞『樹状細胞』

樹状細胞は、抗原提示細胞として機能する免疫細胞の一種です。

【NK細胞より優れた樹状細胞】

皮膚組織をはじめ、鼻腔や肺、胃、腸管に存在し、樹木のように周囲に突起を伸ばしていまする。表皮の樹状細胞はランゲルハンス細胞と呼ばれています。抗原提示細胞は、体内に侵入し、罹患した病原体のから作られた抗原を、他の免疫系の細胞に伝える役割を持ちます。抗原を取り込むと樹状細胞は活性化され、リンパ節や脾臓などに移動します。リンパ器官では取り込んだ抗原に特異的なT細胞を活性化します。この活性化は非常に効率的とされ、T細胞の活性化において、樹状細胞はマクロファージよりも優れているとされています。(Wikipediaより引用)

【樹木のような樹状細胞】

木の枝のような突起状の形状から、樹状細胞との名称があります。白血球中の免疫細胞の一部で、血液を介して身体中のあらゆる場所に運ばれ全身に分布しています。

【がん細胞の目印をキャッチして伝える樹状細胞】

誰でもがんになる時代、2人に1人が、がんになる時代です。その理由は、人の体内では、毎日5,000個くらいのがん細胞が作られているといわれています。

〔みんなが持っているがん細胞、どうしてがんにならないの?〕

免疫細胞がこれらのがん細胞を排除しているため、がんの発症が押さえられています。しかし、がん細胞にしてみれば、攻撃を受ける恐れがあるということです。がん細胞にしてみれば、がん細胞であることを隠す必要があり、免疫細胞の攻撃から上手に逃れ、密かに増殖をする必要があります。

このような場合に免疫細胞たちは、がん細胞に特徴的な情報得て、がん細胞を攻撃する特異的免疫が、抗腫瘍効果として対応しています。樹状細胞ががん細胞の残骸などを見つけて貪食してがん細胞の目印を手に入れます。がん細胞の情報を手に入れた樹状細胞は、リンパ球にがん細胞の情報を伝え、がん細胞を攻撃するように指示します。がん細胞の情報を受け取ったリンパ球は、がん細胞を攻撃します。

※ がん細胞はリンパ球からの攻撃を逃れようとして、がんの目印を隠すことがあります。これを補完するのが、NK細胞(ナチュラルキラー細胞)となります。

【樹状細胞は、NK細胞を補う司令塔】

体内に侵入してきた細菌やウイルスに感染した細胞、がん化した細胞などは、異物として免疫細胞に発見され、そして排除されます。その際、免疫細胞は、上記のようなそれぞれの役割を分担しながら、連携しあい機能しています。がん細胞の発見、がん細胞の情報伝達、実際の攻撃、仲間サポートするなどの役割を果たしています。

樹状細胞は、そうした連携の中にあって、司令官のような役割を果たしている重要な細胞です。がん細胞に出会うと、樹状細胞はそのがん細胞を貪食し、その断片を自らの表面に提示することで、リンパ球にがん細胞の情報を伝え、リンパ球はがん細胞を識別できるようになります。

樹状細胞の機能は、体内や身体の表面で異物を発見すると、抗原を自分の中に取りこんで特徴を覚えます。そして、樹状細胞はリンパ節まで移動し、覚えた異物の特徴をリンパ球に伝え、さらに異物の攻撃指示を出します。その指示受けることでリンパ球が直接がん組織を攻撃することになります。このように樹状細胞は、免疫細胞の司令塔のような役割を担っています。

『Junchanのつぶやき』

「樹木のような」という表現にリアクション♪ 神経細胞は、樹木のようにシナプスをつなぐ。マインドマップが大好きな私、マインドマップの伸ばすブランチbranch、枝といいます。マインドマップは、神経細胞 シナプスのように左右に思考のWord、触手のように左右にどんどんその枝を拡げていきます。自分の中の記憶、リソースを模索しながら。。。そう、まるで、マクロファージが貪食するように。。。そんなイメージが拡がります。

人の身体は、樹木によく例えられます。シナプスも、血管の走行も、その中を泳ぐマクロファージたちも、その触手を伸ばし、がん細胞を食べつくす。そんなことを絶えず、自分自身の身体の中で行われているということを、ちょっと考えるとき、もう少し自分の免疫システムに意識的に協力してあげないと申し訳ないなぁ。。。そんなことをつぶやいてしまう。。。やはり、がんになるのも自己責任なのか。。。

3.お母さんからのギフト、赤ちゃんの免疫力

赤ちゃんは、母体にいる状態では無菌状態です。お腹に中にいる胎児は、お母さんの胎盤を通して、栄養素や免疫力を免疫もらっています。

【胎児の命綱は胎盤】

胎盤は子宮壁に貼りつき、胎児と母体を繋いでいます。母体からの血液が流れている胎盤は、有害物質から胎児を守り、胎児の呼吸器、消化器、泌尿器などの働きを担っています。最前線で有害物質から守っています。妊娠の維持や、胎児の成長に必要な絨毛ゴナトロピン、エストロゲン、プロゲステロンなどのホルモンを分泌する働きもあります。

【母体からの免疫力】

母親の子宮の中は、無菌状態です。母親の体内から産まれてきて、すぐにも細菌やウイルスなどさまざまな外敵に出会うことになります。まったく抵抗力を持たない赤ちゃんは、そのままの無菌状態だと、すぐに病気になってしまいます。生まれてすぐの状態で、その外敵に対抗することができません。そのためにお母さんからもらう母乳が大切なのです。お母さんから貰う母乳の中には、たくさんの免疫が入っています。その母乳から赤ちゃん免疫力を貰うことができます。

そして、その母乳の中でも出産直後に出る初乳とよばれるものには、もっとも免疫成分が多く含まれとされています。

【初乳はお母さんからの宝物】

初乳は生後1週間くらい出るもので、普通の母乳よりもトロッとしていて、色もクリーム色っぽくなっているのが特徴とされます。母乳で育てられている赤ちゃんは、お母さんから充分な免疫をもらっているので、病気になりにくいといえます。そしてお母さんからの免疫力が効かなくなる頃が、生後6か月を過ぎたあたりだとされます。

初乳はとても生まれたばかりの赤ちゃんにとって、大切な免疫を多く含み、栄養が豊富とされています。母乳で育てられない場合でも、初乳だけは飲ませるようにとされています。それほどの免疫力があります。

今日のまとめ

- 自然免疫と獲得免疫で守られている自然治癒力

- 大きく長くその姿を変えて貪食し、仲間に知らせるマクロファージ

- 毎日作られるがん細胞を破壊する、キラーT細胞とNK細胞に感謝です

<Pure Medical attitude のblog>

『今週のblog』

「守る力と治す力 自然治癒力」

- §1生まれながらに持つ力 2017.11.1

『過去のブログ』

「疲労を考える」2017.10.23~2017.10.27

- §1 どうして疲れちゃうの?その原因とは? 2017.10.23

- §2 自律神経と疲労との関係性 2017.10.25

- §3 疲労回復予防につながる食事、睡眠、姿勢 2017.10.17

「摂食嚥下障害」 2017.10.16~2017.10.20

- §1 最近、むせることがある!? 誤嚥のサイン 2017.10.16

- §2 自分でできる発見法 2017.10.18

- §3 予防しよう!いつまでも食事を楽しむために 2019.10.20

「人の不思議 体内時計」 2017.10.9~10.13

- §1 身体に大切なリズム調節「体内時計」 2017.10.9

- §2 朝食の大切さを知る体内時計 2017.10.11

- §3女性こそは、ホルモンと体内時計 2017.10.13

「高齢者が抱える問題」 2017.10.2~2017.10.6

- §1 理解のための問題を知る 2017.10.2

- §2 骨粗しょう症が引き起こす問題 2017.10.4

- §3 高齢期物忘れ 認知症 2017.10.6

「呼吸を整える」 2017.9.25~2017.9.29

- §1「肺」唯一意識で調節出来る臓器 2017.9.25

- §2心の安定のための呼吸と脳の関係性 2017.9.27

- §3自分らしい呼吸リズムをつくる 2017.929

<関連サイト>

- 樹状細胞 Wikipedia

※ご意見・ご質問は、こちらからお気軽にどうぞ

みなさまのお声を楽しみにしております。

今日も最後までありがとうございました。

☆Healthパーソナルセッション特別料金でご提案☆

臨床検査のプロ、メンタルトレーナーのプロが、個人に合った健康アドバイスです!

5,000円割引致します。コメント欄に「Blogを読んだ」とお申し出ください。

30年以上、実際のエコー検査を行なっている検査のプロ「超音波検査士」のライセンスを持つ臨床検査技師、そして健康のプロ、健康に関する知識を併せ持つ「健康管理士」の資格を持つNLPトレーナーが個々にふさわしい健康アドバイスをいたします。健診結果をご持参ください。そこにある実際のデーターを臨床検査のプロが分析して、健康アドバイスをいたします。

健診結果がよくわからない、異常値を直したい、何となく健康に不安がある、運動したいけど時間がなどなど、さまざまな健康に関する不安は、日常のストレスからきていることも少なくありません。その原因をしっかりと探し出し、メンタルも合わせて改善していきます。NLPトレーナ、NLPカウンセリング、NLPコーチングのスキルを合わせて持ち、大学でも心理学を学んでいます。

お申込みは ⇨ Healthパーソナルセッション

Pure Medical attitude

代表 かたよし純子 Junchan♪ ※自己紹介はこちらから

臨床検査技師/超音波検査士/健康管理士一般指導員/健康管理能力検定1級

☆アンコモンセラピー読書会☆

毎月、大崎ゲートシティ スターバックスコーヒーで開催しています。ミルトン・エリクソンの戦略的手法を紹介されている名書「アンコモンセラピー」この読書会を毎月開催しています。次回は、11月20日を予定しております。準備できましたらこちらでご案内いたします。