元気&HealthのJunchanのblogにご訪問ありがとうございます。医療スタッフのメンタルパートナーかたよし純子です♪ 検査技師目線で簡単理解ができる健康情報を多くの人に届けたい。そんな目的で週3回発信しています。今週のテーマは「摂食嚥下障害」です。先日市民公開講座で摂食嚥下のお話を聞いてきました。私自身が父を通して、嚥下障害ということをすごく身近な問題として感じ、その後自分自身もしっかりと対応するべき課題だと認識しています。講座で伺った内容と私なりに感じたことをまとめていきたいと思います。身近な問題として受けとめられる範囲でお伝えできればと思います。初回は、摂食嚥下の理解からです。最後までぜひおつきあいください。

1.摂食嚥下を理解するための 3ステップ

1-1 摂食嚥下と、摂食嚥下機能障害とは?

1-2 ライフステージによる摂食嚥下機能

1-3 摂食嚥下の5段階とメカニズム

今日のプラスα

2.重要視される摂食嚥下障害の原因とは?

3.食欲に関係する心因性摂食嚥下障害がありませんか

1.摂食嚥下を理解するための 3ステップ

摂食嚥下とは?摂食・嚥下とは、食物を認識して口に取り込むことに始まり、胃に至るまでの一連の過程を指します。 (Wikipediaより引用) 「摂食」と「嚥下」という2つの動作を合わせて「摂食嚥下」として扱われます。 |

1-1 摂食嚥下と、摂食嚥下機能障害とは?

人は、摂食嚥下という動作を、生命維持のために毎日 無意識に行っています。その理解からまず始めたいと思います。

口から摂取された食物を咀嚼し、口から食道に送り込みます。その動作も無意識でおこなっている部分が多いのではないでしょうか。食物を取り込み飲み胃に送られるまでに障害があると、摂食嚥下機能障害とされます。この摂食嚥下機能障害によりどのようなリスクがあるのでしょうか。

【摂食嚥下機能障害によるリスク】

〔誤嚥性肺炎、窒息〕

食物の誤嚥により、細菌などが肺に入り込み、その結果発症するのが、誤嚥性肺炎です。高齢者の肺炎の70%がこの誤嚥性肺炎だとされています。誤嚥の結果、気管に挟まると窒息となります。医療や介護の場では食事の際には細心の注意が必要とされます。

〔脱水や低栄養〕

食事は、生命活動の維持のために必要な栄養素の確保するための動作です。1日に必要な水分や栄養素が不足することで、重篤な疾患を招くこともありますので、栄養管理上からも摂食嚥下機能を保つことはとても大切です。

〔生理的欲求「食欲」への喪失感〕

食欲は、人間の最も低次の基本的欲求とされています。(アブラハム・マズロー)人間の生命維持に関わる最低の次元で、「睡眠欲」「食欲」「排泄欲」がこれにあたるとされています。摂食嚥下障害となり食べられなくなると食欲を失うことになります。人の五感の楽しみを奪われることになります。

(Pure Medical attitudeの関連のブログ「生理的欲求「食欲」とは?」)

〔QOLの低下〕

十分な栄養管理ができないために、さまざまな障害が生じ、生活の質が低下します。障害の程度に応じて、介入方法を考え、導入方法と改善方法を考える必要性が生じます。

1-2 ライフステージによる摂食嚥下機能

一口に摂食嚥下障害と言っても、個人のライフステージにより対応の仕方が異なります。新生児~乳児、幼児、成人、高齢者と人間の成長過程により、解剖学的にも生理学的にもことなるためにさまざまな対応が必要になります。

【乳幼児の摂食嚥下機能】

人間として産まれてきてもすぐには飲み込む、喉が動くという機能は、新生児、乳児にはないのです。その話を聞いた時、えっと思いながらもなるほどと感心しました。赤ちゃんが母乳の時期には喉を動かして飲むという私たちが無意識で行なっている動作は、人として成長過程で備わる機能なのです。

赤ちゃんは、生まれてすぐにお母さんから母乳を栄養源として飲み、離乳をはじめて少しずつ味を知り食べることを学習していきます。食べる力を育てるために、その機能の発達を理解したうえで、適切な時期に働きかけることが大切です。

〔新生児の哺乳機能〕

食べることは生きることです。新生児は、原始反射といわれる哺乳反射により栄養摂取しています。

自分の意思以外の不随意運動としてなされる機能です。

その後、大脳の発達とともに随意運動が発達し自律哺乳となります。哺乳反射は、生後4~7ヶ月で消失し、離乳が始まります。5~6ヶ月くらいから、摂食嚥下機能が発達していき、一生涯その機能で、生命維持していくための機能となります。

【成人の摂食嚥下機能】

1.口唇を閉じることができる

2.咀嚼を行い、舌の動きによる食塊形成をおこなう、

3.舌を口蓋(上顎の裏)に付け、食塊を喉の奥へ送り込む

4.上下の歯がかみ合った状態で、食塊を飲み込む

この一連の動作を行なうことが人の摂食嚥下機能です。

【高齢者の嚥下機能】

人は加齢とともに摂食嚥下機能が変化していきます。

〔加齢にともなう機能低下〕

- 歯の欠損

- 舌の運動機能の低下

- 咀嚼能力の低下

- 唾液分泌量の低下

- 口腔感覚の鈍化

- 塩味に対する味覚低下

このような加齢による機能低下は、咽頭への食べものの送り込みが遅れるという、口腔内での問題が起きやすくなります。

〔食道括約筋の筋力低下による誤嚥の可能性〕

咽頭でも喉頭(ノドボトケ)の位置が低下してきます。

人は飲み込む時に喉頭が上下することで食塊を口腔内から食道へ送り込んでいます。加齢による喉の筋力低下の影響でこの喉頭の位置が下がってきます。嚥下の時に喉頭の挙上が不十分となり、上部食道括約筋を閉じている筋肉の機能不全が生じて、喉頭の閉鎖が不十分となり誤嚥しやすくなります。

〔咽頭収縮筋の低下〕

咽頭収縮筋の機能低下は、口腔内に唾液や食物が残りやすくなり誤嚥の原因となります。

嚥下機能の加齢による影響は、かなりの個人差がみられます。高齢になっても嚥下障害がみられないこともあります。

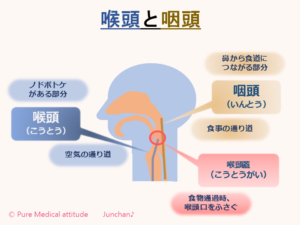

※喉頭と咽頭の違いは、下記のイラストをご確認ください。

喉頭と咽頭とは?喉頭(こうとう)とは、咽頭(いんとう)と気管の間で、舌骨より下にあり気管より上にある、頸部中央に一つ存在する器官のことをいいます。あごの下の頸部、ノドボトケとして触れることができる部分です。唾液を飲み込んでみてください。嚥下時に、上前方に移動する部分となります。 嚥下時の食物の気管や肺への流入(誤嚥)を防止し、発声などの機能を持つ部分です。嚥下時には、喉頭蓋(こうとうがい)が後方に倒れ込み、声門が閉鎖することにより、気管に食物が入り込む事を阻止しています。 (Wikipediaより引用) |

<喉頭と咽頭>

1-3 摂食嚥下の5段階とメカニズム

摂食嚥下のメカニズムは、大きく5つの時期分類して考えられています。

【① 先行期 認知期】

何をどれくらい、どのように食べるかを判断します。飲食物を認識して、食物の形や量、質などを認識して食べ方を判断し、唾液の分泌を促したりします。

〔食への認知機能〕

脳の認知機能、五感(視覚・聴覚・嗅覚などの身体感覚)で食物を認識し、視覚、嗅覚などから得た情報が脳に伝わり、記憶と照合され食物が何かを認識しています。見て、何から食べるか、持って、箸が良いか、スプーンが適切かなどさまざまな判断も瞬時にしています。五感からの情報は、唾液を分泌し食物を受け入れる準備(食べることへの意欲・食欲)が身体の中ではじまります。

温かな湯気とともに提供されたスープやプレートの上の新鮮そうな色彩、肉がジュウジュウという音の効果など見た目、匂いさらに食べた時をイメージして食感や味覚なども五感に影響し、食欲につながります。

【② 準備期 咀嚼(そしゃく)期】

食物を咀嚼して、唾液を混ぜ合わせ(消化)、食塊(食物の塊)を形成します。食物の状態に応じて歯で噛み砕き、飲み込みやすい形状(食塊)にしています。

〔咀嚼の重要性〕 ⇐ これ大切です♪

この時期は、口の中に食物を取り込むことから始まります。適切な大きさの口を開けて、咀嚼のために閉じなければなりません。唇にケガや口内炎などの障害もこの作業に影響します。

口腔内での舌の感覚(触覚)と下顎と舌の動き、歯のかみ合わせも関係します。舌を適切に動かし、食物を捉えながら歯でしっかりと咀嚼できるように食物を適切に移動させています。咀嚼している時、無意識に舌を使っているのではないでしょうか。口内炎などわずかな不具合でも咀嚼に違和感が生じるのではないでしょうか。

よく噛むことが大切になります。1~2回/秒、600回/日 以上と言われています。ちょっと意識的に咀嚼してみてください。十分に噛むことがで、唾液(消化酵素)と混ぜ合わすことができ、胃への負担も軽減され、効率的に栄養素として身体に取り込むことができます。

人は舌を巧みに使い、飲み込みやすいように食塊がつくられ、嚥下の準備ができます。顎関節の異常、歯の残存数や噛み合わせ、入れ歯の具合が悪くて噛む回数が減少すると、筋肉や感覚が衰え、唾液の分泌量も減少してしまいます。唾液の減少は、消化に影響します。

食べ物や、食塊への変化を感じ取れる口腔内の感覚、知覚も大切です。舌は、食物の咀嚼や移動はもちろんのこと、味覚という食欲に直接関係する大切な役割りをも担っています。

【③ 口腔期 奥舌へ移送、咽頭へ】

咀嚼により形成された食塊を、複雑な舌の運動により口腔内から咽頭へ送られる時期。唾液が分泌されしっかりと口を閉じ、舌を動かし食塊を咽頭へ、鼻への逆流を防ぐための鼻咽腔が閉鎖されます。

【④ 咽頭期 咽頭の通過】

食塊は、嚥下反射(ごっくん)により飲み込まれます。喉が上に持ち上がることにより、喉頭蓋(こうとうがい)下がり気道が閉鎖されて、食塊が気道に入らないように、誤嚥を防いでいます。咽頭から食道へと送りこむ段階です。また、左右の声帯が内側へ動くことで声門が閉じられ、同時に食道の入り口が開き、食塊は食道へ送られます。

【⑤ 食道期 食道の通過】

食塊を食道から胃に送り込まれる時期、上食道括約筋が収縮して喉頭への逆流を防ぎます。

食道の筋肉の運動により、食塊は胃へ運ばれます。食道の入り口にある筋肉、上部括約筋と出口にある下部括約筋が、咽頭へ食物や胃酸、細菌などが逆流するのを防いでいます。逆流したものが誤嚥しても誤嚥性肺炎となります。近頃よく聞かれる逆流性食道炎は、この食物や胃酸の逆流によるものです。

③~⑤が嚥下期となります。

目の前にある食べ物や飲み物を飲み込むことは食事の度に何度も繰り返し行われていることです。摂食嚥下は、色々な働きや機能によって行われている一連の流れであり、この5段階に分けられ、それぞれの段階での機能がきちんと保たれることが大切です。

2.摂食嚥下障害の原因 基礎疾患

摂食嚥下障害の原因としては、神経障害によるものが多く見られます。そんな神経障害の分類に即して先日ご説明いただきましたのでシェアしていきましょう。

【摂食嚥下障害の原因として重要視している基礎疾患】

※とくに飲み込みづらい症候群としてとらえている疾患との説明でした

〔中枢神経障害〕

- 脳血管障害(対症療法)

- 変性障害 :筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン病、認知症 など

- 炎症性疾患:急性灰白髄炎、多発性硬化症、脳炎

- 頭部外傷

〔末梢神経障害〕

- 末梢神経麻痺

- ニューロパチー(末梢神経疾患)

〔神経筋縫合部筋疾患〕

- 重症筋無力症、筋ジストロフィー、ミオパチー(筋肉疾患の総称)、多発性筋炎

〔解剖学的異常〕

- 口腔咽頭食道病変、奇形、頚椎骨棘

※赤字は治療可能なものとされています

【器質的障害を原因とする疾患】

器質的障害とは身体構造に対する身体損傷が原因で摂食嚥下障害が生じたもの、口腔・構音器官に麻痺や筋力低下が原因により起こります。

- 口腔内 :舌炎、口内炎、歯槽膿漏

- 咽頭・喉頭:扁桃炎、扁桃周囲膿瘍、咽頭炎、喉頭炎、頭頸部腫瘍(口腔・舌癌、上顎癌、咽頭癌)

- 食道 :食道炎、潰瘍、食道の蛇行や変形、狭窄、腫瘍、食道裂孔ヘルニア など

【摂食嚥下を阻害する薬】

中枢神経に作用する薬物の中には、摂食嚥下機能を不利に働き阻害する薬もあります。その作用は、

- 眠気をおよぼし注意力低下させる

- 摂食嚥下を司る脳機能のへの直接的抑制

- 運動障害の惹起

- 神経筋の遮断感覚の低下

- ミオパチー(筋肉疾患)の誘発

- 口腔、咽頭の感覚障害

- 唾液分泌障害などの嚥下段階の5期に影響する

基礎疾患に対する投薬の作用で上記のような症状が誘発されることもあります。

- 抗不安薬、睡眠薬、

- 抗うつ剤、第一世代抗ヒスタミン薬

- 抗パーキンソン病薬

- 抗精神薬

- 抗てんかん薬、中枢系筋弛緩薬

- 利尿薬、抗コリン薬(流涎(りゅうぜん)治療にも使用)

- 制吐剤、消化性潰瘍薬

- 骨格筋弛緩薬

- 非ステロイド系抗炎症薬、抗菌薬、抗悪性腫瘍薬

- 骨粗しょう症治療薬

その他、かぜ薬にも作用が含まれるものがあります。

3.食欲に関係する心因性摂食嚥下障害がありませんか

日常の中で食欲がなくなるとき、どんなときがありますか?心因性の摂食嚥下についても改めてまとめていきたいと思います。

【心因的原因による摂食嚥下障害】

神経症状による機能低下や器質的問題がないときでも、心因性の要因で摂食嚥下障害になる場合もあります。精神的な原因でも摂食嚥下障害はみられます。

- 神経性食欲不振症:拒食症による摂食障害、

- 心気神経症 : 咽頭異常感症

- うつ病 :嚥下困難など

- 心身症 :ストレス性胃潰瘍や神経性胃炎

- 異食症 :栄養の無いもの食べる

【若い女性に多くみられる摂食障害】

〔摂食障害〕

青年期に多く見られる拒食症は、自己否定、生きることへの無意識な拒否感からも食べることへの拒絶がみられることもあります。十分な栄養素が摂れず心身ともに深刻な影響をもたらし、身体にとっての悪循環となります。食は生命活動の源です。

また、心身症は、全身のさまざまな器官に症状として現れる疾患です。2次的に口腔内に炎症や歯科疾患があることもめずらしくありません。顎関節症、口内炎、口腔乾燥症(ドライマウス)やブラキシズム(歯ぎしり、食いしばり)知覚過敏症なども心身症が原因とされる疾患です。

摂食障害には、拒食症と過食症もあります。過食症は、過食後の嘔吐や下剤を乱用などの特徴がみられることもあります。根底に歪んだ自己イメージがあることも多いようです。

〔異食症〕

異食症は、栄養価の無いものを無性に食べたくなる症候です。土、紙、粘土、髪の毛、氷、木炭、チョークなどさまざまです。小児と大人の妊婦に多いと言われています。

【敏感ですよね、口腔内】

以前、歯の治療が苦手で虫歯を放置、硬いものが食べられず食も細い、そんな人が知人に半強制的に歯科医院に連れられて行き、歯科治療を完治したところ、食欲が増し、今まで躊躇していた食べ物も食べられるようになり、外見まで大きく変化した人もいました。いかに食に対して口腔内ケアが大切なのかをみた実例です。

自分自身の経験からも口内炎で痛くて食欲が無くなることもあるのではないでしょうか。また、歯科の不具合や治療による影響、麻酔薬などによる顔の麻痺でも噛みづらさや動かしにくさなどを感じたことがあるのでは無いでしょうか。治療中、詰め物が気になることや、歯の高さが少し変わっただけでも口腔内は以外に敏感で、何となくの違和感として感じるのではないでしょうか。歯の痛みは、脳に近い分、他の身体の部分よりもすごく気になるように感じます。歯の健康は、全身の健康につながります。とくに高齢者は、口腔内ケアがすごく重要になります。

【心と身体は一心同体】

摂食嚥下障害の原因は、さまざまな要因がみられるようです。根底に心因性の疾患が隠されていることも否めません。表面に現れている症状以外に大きな問題が隠されていることもあります。次回は、摂食障害機能の発見方法をまとめていきたいと思います。

※以前食欲に関する内容でもブログを書いています。合わせてお読み戴けたらと思います。「生理的欲求「食欲」とは?」「青年期 子どもから大人への変化(摂食障害)」

10月 開講 Health workshop

10月に健康寿命延伸に向けて、生活習慣改善プログラミング

自分自身の健康の方程式を作りませんか?そして、なりたい健康イメージをしっかりと意識します。脳は優秀なコンピュータです。自分の目標プログラミングをしっかり組み込まないと目標は達成できません。そして、ちゃんとそのゴールビジョンをみせてあげることが重要です。

健康管理士で臨床検査のエキスパート臨床検査技師、そして脳科学のNLPトレーナーだから組めるプログラミングがあります。コーチングを駆使して、あなたにあったゴールイメージへのプログラミングです。

〔日 時〕両日、同じ内容です。ご希望日をお伝えください。

- 1回目 9月18日(月・祭) 受付終了

- 2回目 10月28日(日)

※イベント情報こちらから、詳細は折り返しご連絡します。

今日のまとめ

- 摂食嚥下障害は、高齢者肺炎での死亡原因の70%が誤嚥性肺炎の原因

- ライフステージごとで摂食嚥下障害の原因もことなる。

- 摂食嚥下機能は、5段階で分けられ、相互の機能が複雑に関係しています

<参考資料>

横浜市立大学市民公開講座資料(講師:千葉 由美教授)より一部引用

<Pure Medical attitude のblog>

『テーマ関連ブログ』

- 食欲 「生理的欲求「食欲」とは?」 2017.8.30

- 摂食障害 「青年期 子どもから大人への変化 2017.7.8

『過去のブログ』

「人の不思議 体内時計」 2017.10.9~

- §1 身体に大切なリズム調節「体内時計」 2017.10.9

- §2 朝食の大切さを知る体内時計 2017.10.11

- §3女性こそは、ホルモンと体内時計 2017.10.13

「高齢者が抱える問題」 2017.10.2~2017.10.6

- §1 理解のための問題を知る 2017.10.2

- §2 骨粗しょう症が引き起こす問題 2017.10.4

- §3 高齢期物忘れ 認知症 2017.10.6

「呼吸を整える」 2017.9.25~2017.9.29

- §1「肺」唯一意識で調節出来る臓器 2017.9.25

- §2心の安定のための呼吸と脳の関係性 2017.9.27

- §3自分らしい呼吸リズムをつくる 2017.9.29

「食中毒を知る」 2017.9.18~2017.9.22

- §1食中毒から身を守る、予防を知ろう! 2017.9.18

- §2 気になるO-157とは?細菌性食中毒を知る! 2017.9.20

- §3シーズン間近のウイルス性食中毒 2017.9.22

「健康寿命につながる栄養素」 2017.9.4~2017.9.15

- §1 活力源となる炭水化物 2017.9.4

- §2 細胞には必須!タンパク質 2017.9.6

- §3 新陳代謝には欠かせない 脂質 2017.9.8

- §4 元気のもと ビタミン 2017.911

- §5 身体の5%でもすごいミネラル 2017.9.13

- §6 消化されない食物繊維 2017.9.15

「エネルギーと代謝」 2017.8.28~2017.9.1

- §1 身体の原動力 エネルギー発生とは? 2017.8.28

- §2 生理的欲求「食欲」とは? 2017.8.30

- §3 食物から栄養素取り込む消化と吸収 2017.9.1

『関連サイト』

- 異食症 Wikipedia

※ご意見・ご質問は、こちらからお気軽にどうぞ

みなさまのお声を楽しみにしております。

今日も最後までありがとうございました。

☆個人セッション特別料金(簡易ストレスチェック付き)でご提案☆

5,000円割引致します。コメント欄に「Blogを読んだ」とお申し出ください。当社オリジナルw-pメンタルチェック(簡易ストレスチェック)を組み合わせたパーソナルセッション。当社の簡易ストレスチェックは、仕事以外のストレス および パーソナル部分も加味した内容になっています。その場で診断からカウンセリングまで実施する内容です。健康相談や、成功する健康習慣ワークもいたします。お申込みこちらから ⇨ パーソナルセッション

Pure Medical attitude

代表 かたよし純子 Junchan♪ ※自己紹介はこちらから

臨床検査技師/超音波検査士/健康管理士一般指導員/健康管理能力検定1級

米国NLP協会認定NLPトレーナー

☆アンコモンセラピー読書会☆

毎月、大崎ゲートシティ スターバックスコーヒーで開催しています。ミルトン・エリクソンの戦略的手法を紹介されている名書「アンコモンセラピー」この読書会を毎月開催しています。次回は、次回は、10月30日を予定しております。Facebook、または、HP イベントよりご連絡ください。