『元気の出るJunchanのblog』ご訪問ありがとうございます。医療スタッフのメンタルパートナー かたよし純子です♪

生活習慣病Part2の最終回です。今週は、メタボリックシンドロームに関連した疾患をまとめています。月曜日にはメタボリックシンドロームの定義をお伝えしましたが、その中の内蔵脂肪は必須「肥満」につながります。肥満に関連して、今日はメタボリックシンドロームにも多い脂肪肝が何をもたらすのか、肝臓を見ていきましょう。前回、水曜日にお伝えした、脂質異常症のなかで、血中から回収されたLDLコレステロールは、肝臓で蓄えられます。このサイクルが過剰になると、脂肪肝となります。今日は、肝臓が愛おしくなるかも知れませんよ。

1.沈黙の臓器「肝臓」を理解するための3つのポイント

1-1 肝臓は、何をしているの?

1-2 肝機能障害 肝臓病

1-3 肝機能を知る検査とは? 健診で必ず行なわれます

今日のプラスα

2.よく聞くけど脂肪肝 脂肪肝も良くなります!

3.肝炎ウィルス疾患を知る

1.沈黙の臓器「肝臓」を理解するための3つのポイント

1-1 肝臓は、何をしているの?

肝臓=アルコールのような印象もなきにもしもあらず、ではないでしょうか。アルコールの分解ばかりではありません。身体にとっは、「肝心要」のお話です。初めは、肝臓とは?から初めていきましょう。

【肝臓の構造】

「肝臓」その位置をちゃんと把握していますか。肝臓は身体の中でいちばん重い臓器で成人では、体重の約50分の1あります。右胸の肋骨の下あたりに位置します。右葉と左葉とに分けられ、左葉部分は、みぞおちの辺りから左側に位置し、胃と接します。肝臓疾患は、ほとんど症状が出ることが少なく「沈黙の臓器」とも言われます。肝臓は、1~2cmの大きさの肝小葉からできていて、肝小葉は、数十万個の肝細胞が集まっています。幹細胞の間には、毛細血管が通り、肝小葉の周囲には、肝動脈、門脈があります。

肝臓の栄養血管は、肝動脈です。そして、消化管(腸、胃、膵臓、脾臓)から集まった静脈が門脈という血管を通って、肝臓へ流入します。肝臓はこれらの集められた血液中の成分を代謝、解毒、合成、分解という重要な役割をしています。肝臓は、このように血液に富む臓器で、そのため暗褐色をしています。

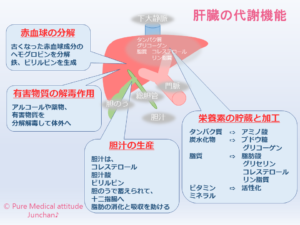

【肝臓の働き】

肝臓は、身体に必要なさまざまな栄養素の分解・合成をする中心的な臓器です。肝臓が元気であることは、すべての臓器にとってもとても大切なことなのです。糖の代謝、脂質の代謝、ビタミンの代謝、ミネラルの代謝、胆汁酸の代謝なども行っています。

〔栄養素の貯蔵と加工〕

摂取されたタンパク質は、小腸でアミノ酸まで分解され吸収され、門脈から肝臓に運ばれます。肝臓で身体を構成するタンパク質(アルブミン)に組み替えられます。血液に必要なアルブミンとフィブリノゲン〈線維素〉を作り、血液中に送り出します。この代謝作用が肝臓機能の中でも最も重要なものです。フィブリノゲンは、止血に重要な働きをする血液凝固因子です。

この時に余ったアミノ酸は、ブドウ糖に作り変えられ、エネルギー源になったり、アンモニアに分解されたりします。

炭水化物、ブドウ糖をグリコーゲンに変えて貯蔵し、必要な時にエネルギーとして使うために血液中へ送り出します。このグリコーゲンは、血糖値の調節も行っています。

肝臓はこの他に、ビタミンやホルモンの貯蔵、放出も行っています。

〔有害物質の解毒作用〕

身体の中の老廃物や体外から取り込まれた有害物質の分解や、無毒化をして、尿や胆汁とともに体外に排出します。アルコールは、90%以上が肝臓で代謝されます。アセトアルデヒドに分解され、その後、酢酸、炭酸ガスと水にまで分解され、体外に排出されます。飲み過ぎや、体調などにより、アセトアルデヒドが体内に蓄積すると、二日酔いや肝障害などの原因となります。

また。食べ物や飲み物の中には、栄養となるもの以外に有毒な食品添加物や薬物、細菌なども含まれていることがあり、これらの有害物質の多くは腸から吸収され肝臓に門脈を通して集まってきます。肝臓は無毒化して体外に排出する働きがあります。

〔胆汁の産生〕

古くなった赤血球を材料として、胆汁という消化液を作っています。作られた胆汁は、肝内胆管から胆のうに蓄えられ、濃縮され、食後、脂肪の分解を助けるために総胆管という管を通り。十二指腸へ流れていきます。胆汁の成分は、胆汁酸、コレステロール、リン脂質、ビリルビンなどで、脂肪を乳化させる働きをします。肝臓から分泌される胆汁酸には、コレステロールを排泄させる働きがあります。

〔赤血球の分解〕

古くなった赤血球のヘモグロビン(血色素)を分解し、鉄が作られます。鉄は、新しい赤血球の材料となり、胆汁のもとになるビリルビンも生成されます。骨髄で必要な赤血球をつくるための葉酸や、ビタミンB12を貯えておき、必要な時に送り出します。

<肝臓の代謝機能>

1-2 肝機能障害 肝臓病

肝臓は、このように実に多くの仕事を、無言でひたすら私たちのためにおこなってくれています。有害物質の無毒化や、生命に関わる大切な代謝機能を果たしています。この肝機能が低下したらどうなるのでしょうか。肝機能障害をまとめたいと思います。「沈黙の臓器」と言われるように、自覚症状が現れにくいという特徴があります。

まずよく知られるのが、「黄疸」でしょうか。

【黄疸 おうだん】

肝障害により、作られた胆汁が滞り、血液中にビリルビン色素が増加し皮膚や粘膜が黄染した状態です。胆汁の排泄経路となる胆管、胆道系の異常によります。

〔黄疸の原因〕

上記の肝臓の働きの中の赤血球の代謝の結果ビリルビンは作られます。

寿命約120日で赤血球は新しくつくられます。古くなり脾臓で壊された赤血球中のヘモグロビンは、肝臓に運ばれ、ビリルビンがつくられます。さらに水に溶けやすくするためにグルクロン酸などと結合し、胆汁とされ消化を助けるために必要に応じて、十二指腸へ排せつされます。※途中で胆のうに一時蓄えられ濃縮されます。

このような機序で代謝されていますが、肝障害のために、肝臓のビリルビンに対する代謝機能が下がった場合、血液中のビリルビンが上昇します。その結果、全身のビリルビン色素が増加し、皮膚や白目(眼球結膜)が黄染して黄疸となります。

〔黄疸の症状〕

皮膚の黄染、眼球の白目の黄染、尿の黄染、便が白っぽくなる、全身倦怠感、食欲不振など。発熱や風邪のような症状を自覚することもあります。ビリルビンが皮膚に溜まることにより痒みを伴うこともあります。

-

溶血性黄疸

溶血性貧血などの疾患で赤血球が壊れやすく、その結果血液中のビリルビンが多くなることが原因

-

肝細胞性黄疸

肝細胞の機能障害により、ビリルビンの処理ができなくなり、血液中のビリルビンが増加するために起こる。急性肝炎、慢性肝炎、肝硬変などが原因となります。

-

閉塞性黄疸

胆汁の排出経路、胆管のなんらかの原因により閉塞され、胆汁が流れなくなりビリルビンが血液中に増加するために起こる黄疸。胆管がん、膵臓がん、胆管結石などが原因になります。

-

肝内胆汁うっ血性黄疸

胆管の閉塞が無い状態での肝臓内胆汁うっ滞した状態となり、血液中のビリルビン濃度が上昇、薬物性肝障害などが原因となります。

-

体質性黄疸

生まれながらビリルビンの代謝機能が障害されている遺伝的体質。

【肝炎】

肝炎には、急性肝炎と慢性肝炎とがあります。

急性肝炎は、肝臓の組織に炎症がおこり、その炎症が6ヶ月以内に治まるものです。ほとんどが肝炎ウィルスの感染です。A型肝炎ウィルス、B型肝炎ウィルス、C型肝炎ウィルスのよる感染です。通常は、1~2ヶ月で治りますが、まれに劇症化する場合があります。

劇症肝炎は、急激な肝細胞破壊がおこり、肝臓の機能が維持できなくなってしまう状態です。黄疸の急激な進行、腹水貯留(お腹の中に水がたまる)など肝不全の状態です。黄疸、吐き気、嘔吐、錯乱、興奮状態となり、肝性昏睡(意識障害)など、まれに起こすこともありますので、適切な治療は必須となります。

慢性肝炎は、一般的に6ヶ月以上にわたって肝臓機能障害が続いた状態、肝臓の腫れや炎症が続いている状態をいいます。通常は、急性肝炎からの移行で、一定の時期までは無症状で経過し、健診などの血液検査で発見されることも多い疾患です。慢性肝炎の約70%がC型肝炎ウィルス、約20%がB型肝炎ウィルスの感染が原因とされています。予後を正しく過ごすことが大切で、放置すると肝硬変、肝がんへと移行することもあります。

【肝炎の種類】

肝炎ウィルスには、A型、B型、C型、D型、E型が確認されているウィルス感染です。そのほか肝炎には、薬物性肝炎、アルコール性肝炎、アレルギー性肝炎なども見られます。

〔A型肝炎ウィルス〕

急性肝炎として発症します。ウィルスを持つ魚介類の飲食による感染、生水などからの経口感染です。発熱、頭痛、悪寒など風邪に似た症状、食欲不振、倦怠感、吐き気、下痢などです。安静にし通常1~2ヶ月で治癒します。

〔B型肝炎ウィルス〕

感染者の血液、体液などからのウィルス感染です。1~6ヶ月の潜伏期間を経て急性肝炎として発症します。思春期以降の感染では、慢性化することは少ないようです。全身倦怠感、食欲不振、悪心、嘔吐、褐色尿、黄疸などの症状を呈します。

出生時の母子感染や乳幼児期の母親からの感染では、思春期以降に発症することが多く、10~20%の人が慢性化することがあるようです。

〔C型肝炎ウィルス〕

感染者の血液を介して感染することがほとんどです。過去の輸血歴、血液製剤の利用などからのウィルス感染です。自然治癒することは稀で、ほとんどが慢性化しやすく、70%が持続感染者(キャリア)となります。自覚症状がなく、20~30年を経て、肝硬変、肝がんへと進行する率が高いです。早期にウィルス感染の有無を知り、適切な治療をすることが望まれます。

【脂肪肝】

ストレス解消でアルコール、飲みすぎた時の二日酔い…そんな時は、やはり疲れている時、そんなことがあったら、頑張ってくれている自分の肝臓に感謝をしましょう!

正常の肝臓は、約2~4%の脂肪を含んでいますが、この脂肪が30%を超えた状態が脂肪肝といわれます。原因は、生活習慣の影響がもっとも大きく、飲酒や過食による肥満、運動不足、糖尿病などが原因となることが多い疾患です。

肝臓は、摂取した炭水化物や脂質、アルコールなどの成分の脂肪酸から中性脂肪を合成しています。身体に必要なものはエネルギーとして消費されますが、摂りすぎた脂肪酸は肝臓にそのまま蓄積され脂肪肝となります。近年アルコールの脂肪肝以外の過食や肥満、糖尿病、脂質異常症などが原因の脂肪肝から肝炎へと移行する「非アルコール性脂肪性肝炎」も増えています。

また、肥満がなくてもその摂取される栄養バランスが崩れて、脂肪肝となる症例も日常の検査の中でよく見ることが多くなりました。自覚症状はあまりなく、身体がだるい、疲れやすい吐き気がする右脇腹が張る、などの何となくの症状のみで苦痛がないことが多いようです。進行すると食欲不振、全身倦怠感、上腹部の痛みなどが現れるようになります。脂肪肝を放置すると、慢性肝炎、肝硬変、さらには、肝臓がんに進行することもあります。

【肝硬変とは?】

よく聞くけど、肝硬変とは何なのでしょうか?文字どおり、肝臓が硬くなってしい、機能が失われてしまった状態、肝細胞が破壊されて、肝機能が低下してしまいます。肝臓自体も小さく萎縮してしまいます。

肝硬変は、アルコールや肝炎ウィルスなどが原因になります。慢性的に肝臓の一部が破壊されると、繊維状に補修されて肝臓がこの繊維成分で区画されてしまい弾性力を失い、歪な形になり硬くなってしまいます。正常な肝細胞も繊維に囲まれて酸素や栄養素を受けとることができなくなってしまいます。

肝機能が保たれている間は、自覚症状がありません。進行するとさまざまな症状が現れてきます。肝機能の低下とともに、肝臓の血流障害が生じてきます。肝臓が硬化し、血液が流れ込めなくなると肝臓に繋がる門脈に負荷がかかり、門脈圧亢進状態になります。肝臓に入れなくなった門脈血流は、流れやすい方向性に迂回路(バイパス)を形成や、側副血行路をつくります。よく聞くこともある食道静脈瘤はこの、バイパスの1つで、瘤は血管壁が弱く、破裂をすることもあります。大量の出血をもたらし、命の危険も生じます。そのほか、腹水、食欲低下、解毒作用の低下などにより、意識障害もおこすことがあります(肝性脳症)

<肝硬変の症状>

- 腹水 腹部に水がたまる、その結果お腹が異常に膨れる

- 静脈怒張 へそ周囲の放射状静脈怒張

- 出血斑 皮下出血

- 手掌紅斑 手のひらが赤くなる

- 女性化乳房 男性の場合、女性ホルモンが分解できず、乳房が膨らむ

- クモ状血管腫 上胸部などにクモ手のように血管が浮き出る

- 肝性脳症 肝の解毒作用の低下により、アンモニアなどの有害成分が分解できず昏睡となる

- 羽ばたき振戦 肝性脳症の症状のひとつ、手首から先が震える

- 食道静脈瘤 肝臓の血流うっ滞のより、圧が亢進し、食道の粘膜下層の静脈に瘤を形成する

- ばち指 指先が大きく膨らみ、つめが大きく指先を包むような形になります。

【アルコール性肝障害】

大量のアルコール摂取により肝臓の機能が障害を起こします。アルコール性脂肪肝、アルコール性肝炎、アルコール性肝線維症、アルコール性肝硬変などに分類されます。禁酒が絶対原則です。1~2ヶ月で肝機能は改善されます。

〔アルコール性脂肪肝〕

肝機能低下しているときに、アルコール代謝を優先し、脂肪代謝ができなくなるために肝細胞に脂肪が蓄積されます。症状がなく、進行しても、風邪は夏バテのような症状(疲れやすい、食欲不振)程度です。

〔アルコール性肝炎〕

アルコールの大量摂取が続き、肝臓が疲れているときに急性肝炎を引き起こします。倦怠感、食欲減退、腹痛、下痢、吐き気など、発熱、黄疸が出現します。。

〔アルコール性線維症〕

長期にわたるアルコール多飲、肝細胞の疲弊化し破壊される。再生した肝細胞の周辺は繊維成分が多くなり、線維化します。自覚症状がなく、食欲不振、倦怠感、腹痛などの症状で、進行すると発熱、や黄疸が現れます。

〔アルコール性肝硬変〕

アルコール性肝炎の複数の再発により、肝線維症が全体に拡がり肝硬変に移行します。初期症状は少なく、進行により、肝硬変の特有の症状が現れます。手掌紅斑、クモ状血管腫、腹水、発熱、黄疸などです。

【薬物性肝障害】

使用薬剤による肝障害です。

1-3 肝機能を知る検査とは? 健診で必ず行なわれます

通常行われる血液検査の中で、肝機能を表す検査項目です。

- AST(GOT)ALT(GPT) 肝炎(急性、慢性)、肝硬変、脂肪肝

- Γ-GT(Γ-GTP) アルコール性肝炎、胆道閉塞

- ALP 肝うっ血, 胆道閉塞,黄疸、肝臓がん

- LDH 急性肝炎、肝臓がん

- ChE(コリンエステラーゼ) 肝硬変、脂肪肝

- 血清総タンパク 肝硬変

- 総ビリルビン 黄疸、肝炎

- A/ G 比 肝硬変

- プロトロンビン時間 急性肝炎、劇症肝炎、肝硬変

- 総コレステロール 肝炎、肝硬変、

- 血小板数 慢性肝炎、肝硬変

- 膠質反応(ZTT・TTT) 慢性肝炎、肝硬変

〔肝炎ウィルス〕

これらの血液検査以外に、肝炎ウィルスの検査も血液で実施されます。ウィルスに関連した抗原や抗体が血液中に出現しそれを調べます。

B型肝炎ウィルス(HBV) HBs抗原 HBs抗体 を調べる

C型肝炎ウィルス(HCV) HCV抗体 を調べる

〔画像診断〕

-

超音波検査(エコー)

肝臓の状態を超音波画像で見ていきます。脂肪肝の状態(脂肪のつき方)、慢性肝炎~肝硬変へ以降の状況をみていきます。肝臓内部の腫瘍なども探していきます。脂肪肝、慢性肝炎、肝硬変のそれぞれの特徴的な超音波所見があり、その所見に準じて病期の診断つけていきます

-

CT・MRI

コンピューターを用いたX線診断装置です。身体を輪切りにした状態の画像が得られます。

-

肝生検

肝臓に針を刺し肝臓組織を採取し組織診断をおこないます。

2.よく聞くけど脂肪肝 脂肪肝も良くなります!

脂肪肝、肝機能障害 健診で指摘をされたら放置はNG!です。

脂肪肝も立派な疾患です。肝臓が頑張ってくれているうちに改善しましょう。健診などで肝機能障害や脂肪肝の指摘を受けたら放置はNGです。食事療法、運動療法、生活習慣の改善を意識的に行ってください。バランスの良い食生活と運動習慣を見直すことを意識することから、毎日きちんと持続できる方法を見つけてみてください。方法は、人それぞれで、私はよいと思います。継続は必須、それがいちばん大切です。継続は力です。

以前のブログでまとめてあります。「健康を考える §3 毎日、健康生活を過ごすためのポイント」

【肝臓に沈着した状態、脂肪肝も治ります!】

私は、今まで数え切れないほど多くの人の肝臓を超音波で検査をさせて戴いてきました。多くの脂肪肝も慢性肝炎も肝硬変も肝がんもみせて戴くことができました。健康診断で毎年お目にかかる方も多くいらっしゃいます。そんな中で、脂肪肝も改善されている方もけっこういらっしゃいます。超音波画像では、脂肪が沈着した肝臓は、真っ白に見えます。高度の脂肪肝になると、血管の走行も見えなくなります。見える範囲も限られてきて、深い部分は、描出困難な状態で、超音波診断が出来なくなってしまうことも。腫瘍が出来ていても見えづらくなってしまうこともあります。

毎日の検査の中で、『改善された肝臓』に出会った時、思わず前回の画像を改めて見直すほどに、真っ白に脂肪がついていた肝臓が、『きれいな肝臓』に戻っているのです!そんな時は本当に嬉しくなります!

検査技師は、超音波の結果を直接お伝えすることは出来ません。検査を受けられる方々、結果がすごく気になりますよね。お伝えすることができるのは医師、超音波診断を決めるのは医師だからです。でも、ここだけのお話ですが、思わず「体重、前回と変わりましたか?」こんな質問をしてしまいます。「痩せました!」「頑張りました!」そんなお返事を戴き、「脂肪肝、すごく良くなっていますよ~~」と言ってしまいます。結果をお伝えしてはいけない…ごめんなさい。でも、ほんとうに嬉しいのです。検査を実施している者として、喜びを共有させていただいています。ほんとうに私にとっては、幸せな時間なのです。

3.肝炎ウィルス疾患を知る

フィブリノゲン製剤からの薬害肝炎として、C肝炎ということばに聞き覚えがある方も多いのではないでしょうか。肝炎ウィルスの関連事項をもう少し詳しくこちらでまとめておきましょう。

B型肝炎ウィルス、C型肝炎ウィルスは、血液を介して感染するために医療者は、入職時にはよく検査をされる検査です。また、病院に入院時や、手術前検査として検査される項目に含まれています。治療対象の患者さまが、ウィルスを持っているかいないか、医療者の感染防止(針刺し事故など)の上からも検査されています。

下記にウィルス性肝炎の特徴を示しました。

抗ウィルス療法として、インターフェロンによる治療があります。インターフェロンは、免疫系・炎症に作用するインターフェロンという薬を注射により投与します。B型肝炎で約20~30%、C型肝炎で約50~90%の人の根治が可能とされています。強い副作用があるようで医師との相談の上での利用が必要となります。B型肝炎の治療としては、核酸アナログ製剤という治療があるようです。いずれにしても高額の医療費がかかります。C型肝炎の治療に際しては、給付金の請求期限が、平成30年1月15日までに延長されたとのことです。(詳細はこちらから)

【インターフェロン療法】

インターフェロンの治療効果は、個体差があります。

- ウィルスの量が少ない

- ウィルスの遺伝子型

- 肝障害が軽度である

- 60歳以下

〔インターフェロン治療ができない人〕

心臓病、腎臓病、気分障害、甲状腺機能異常、膠原病、小柴胡湯(漢方薬)の服用者、自己免疫性肝炎の合併症、インターフェロンワクチンへの過敏反応、白血球や血小板減少している人

これらの疾患を持つ方は、症状の悪化が考えられるためにインターフェロン治療が出来ません。インターフェロン治療は、高齢者にはすすめられない、それは、高齢者は効きにくく、副作用が出やすいという理由からです。

〔インターフェロンの副作用〕

治療によりさまざまな副作用の症状がみられます。インフルエンザの症状に似ているとのことです。40℃に近い高熱、全身倦怠感、悪寒、頭痛、筋肉痛、関節痛、食欲不振、嘔吐、体重減少など治療2~3日で現れ、治療後2習慣ほどで、症状は軽くなります。

そのほか、間質性肺炎、自己免疫性疾患、甲状腺機能異常、糖尿病の発症と悪化、不整脈、心筋梗塞、心筋症などの発症、眼底出血、脱毛、うつ状態なども出現します。定期的な検査と副作用の有無をチェックしていくことが欠かせません。

【肝庇護療法】

抗ウィルス療法の効果が得られない場合におこなわれます。肝細胞の破壊速度を遅くすることで肝炎を抑えることで肝機能を改善させる目的で行われます。

今日のまとめ

- 肝臓は、身体に必要な代謝の中心、栄養素の加工と貯蔵を担っている。

- 肝臓は沈黙の臓器です。肝障害と言われたら症状がなくても生活習慣対策を

- 初めの1歩は、病気の怖さを自覚して、意識を変えて持続する

<今週のblog>

『身近な疾患 生活習慣病』

- §1 メタボリックシンドローム 2017.6.12

- §2 コレステロールを知る 2107.6.14

<関連blog>

『健康を考える』

- §1 自分の健康を意識していますか 2017.5.29

- §2 よく聞くけど生活習慣病とは 2017.5.31

- §3 毎日、健康生活を過ごすためのポイント 2017.6.2

『身近な疾患 生活習慣病』

- §1 死因の第1位の「がん」を知る 2017.6.5

- §3 循環器疾患のリスクを知る 2017.6.7

- §2 合併症がこわい糖尿病 2017.6.9

<関連サイト>

今日も最後までありがとうございました。

※ご意見・ご質問は、こちらからお気軽にどうぞ

みなさまのお声を楽しみにしております

☆個人セッション特別料金(簡易ストレスチェック付き)でご提案☆

5,000円割引致します。コメント欄に「Blogを読んだ」とお申し出ください。当社オリジナルw-pメンタルチェック(簡易ストレスチェック)を組み合わせたパーソナルセッション。当社の簡易ストレスチェックは、仕事以外のストレス および パーソナル部分も加味した内容になっています。その場で診断からカウンセリングまで実施する内容です。健康に関するご相談、実現できる生活習慣改善法もお受けいたします。お申込みこちらから ⇨ パーソナルセッション

Pure Medical attitude かたよし純子 Junchan♪ ※自己紹介はこちらから

☆アンコモンセラピー読書会☆

毎月、大崎ゲートシティ スターバックスコーヒーで開催しています。ミルトン・エリクソンの戦略的手法を紹介されている名書「アンコモンセラピー」この読書会を毎月開催しています。次回は、6月30日(金)19~20時、アンコモンセラピー読書会(Facebook)または、HPでメッセージをお寄せください。