今日もご訪問ありがとうございます。前回のブログ投稿から時間があいてしまいましたが、ストレス社会の中で生きる私たち、ストレスもさまざまだということ、そして、そこには「認知的評価」が関係しているということを、前回はお伝えしています。今回はこの「認知的評価」を理解していくことによって、ストレスと上手く付き合う方法をまとめていきます。

ストレスを活かして豊かな感性を!自己成長へ!

波風のない人生などスパイスのないカレーのようなものでしょ?私はそう考えています。この認知的評価に関わるのは、自己の持つ価値観・信念です。

1.自分の個性「認知的評価」を知り、ストレスの質を変える

1-1 個人差あるよね、自分の「認知的評価」を知るために

1-2 ストレスに対処する力「ストレスコーピング」とは?

1-3 さまざまなストレス反応とストレッサーへの認知的評価

今日のプラスα

2.ストレッサーに対する「ストレス反応」の中枢は脳

3.ストレッサー対する2つのストレス反応経路

生理検査アティテュード®からのメッセージ

・未完了の蓄積がもたらす影響

1.自分の「認知的評価」を知ることで変わるストレスの質

考え方は人それぞれであり、それはその人の個性となっている、認知的評価もその人の思考のクセや傾向だと私は思っています。

1-1 個人差あるよね、自分の「認知的評価」を知るために

前回のブログでは認知的評価については、サラッとお伝えしていますが「認知的評価」とは何か?ということからまとめていきましょう。

意外と気づいていない⁉

自分の思考の『クセ』

❍ストレスの認知的評価とは?

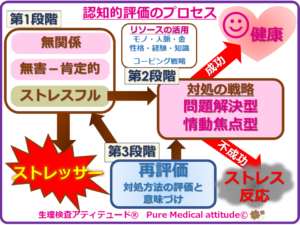

「ストレスの認知的評価」アメリカの心理学者ラザルス博士によって示された理論です。

おもに、3段階のプロセスで行われています。

人は日常生活の中で、さまざまな刺激を外界から受けていますが、その刺激を自分にとって「有害」か「無害」かを第1段階で判断し、次の第2段階で刺激に対する対処の準備処理を行っています。この判断を認知的処理といい、段階を経て評価をしています。

❍ストレスの認知的評価のプロセス

〔第1段階〕自分にとってのレベル判断

無害・有害の判断のみならず、自分にとってストレス感じ方判断

- 無関係 :自分には意味のない、得るものも、失うものも何もない状態

- 無害-肯定的:良好な自己の状態を維持できる、さらにモチベーションUPが出来る状態

- ストレスフル:自分の価値観や信念、目標が脅かされる、危うい状態

この3つに区分されます。この第1段階では、

「認知的評価」の基準は自己の持つスケール

個人の物事に対する、物事の見方、考え方、

価値観や信念が深く関与し、その根本にある

〔第2段階〕ストレスの処理方法、対処への準備段階

評価されたストレッサーに対する対処方法への検討を行う。ストレッサーに対して、どのような処理を行うことが自分にとって適切なのか?その対処方法をいつ、どこで、何ということを検討する段階です。

- 自分の持つリソース(対処資源)を活用する

- リソース:モノ・人脈、お金、性格や知識・知恵、過去の経験などの資源

- コーピング・ストラテジー

- リソースに基づいて、上手く現状を乗る超える方策を考える段階

〔第3段階〕対処方法の評価と解釈・意味づけ

コーピング・ストラテジーに対する評価、振り返りを行い、意味づけを行います。意味づけとは、自分の対応したことによって、どのような結果となり、得られた結果によってそのような感情を得ることができたのかという評価です。

- ストラテジーを振り返り、評価・意味づけを行う

- 実際にはストレスではなかった

- うまくストレスフルな状況に対処することができた ⇨ 達成感・自信を得た、今後に活かせる

- さらにストレスフルな状況に落ち込んだ ⇨ 身体的な症状の出現、再対処、再評価

考えたほどのストレスではなかった、とすることや、うまく危機的な状況を乗り越えることができたとするか、初期状態よりも深刻化してしまいストレスが増してしまったなどの評価です。この評価結果によって、さらに対処方法を検討することも必要とされます。

認知的評価とは?

人は、日常のさまざまな外部刺激に対して、この3段階のプロセスに従い、思考や行動によってさまざまな脳内処理を意識的にも、無意識的にも随時行っています。

自分にとって、負担・ストレスフルかどうかを判断するプロセスを認知的評価といいます。

そして受けた刺激に対する処理を「対処・コーピング」といいます。

<認知的評価のプロセス>

1-2 ストレスに対処する力「ストレスコーピング」とは?

「ストレスコーピング」は過去のブログでもまとめていますが、再掲しておきたいと思います。

❍ストレスコーピングとは?

コーピングとは、対処するという意味ですが、ストレスの原因とされるストレッサーに対処することを「ストレスコーピング」といいます。

さまざまなストレッサーによって過剰なストレスが慢性的にかかり続けることで、心や身体にさまざまな悪影響が生じることがあります。そのたため、健康を維持するには日常的にうまくストレスコーピングすることが大切となります。このストレスコーピングの方法は2つに大別されます。

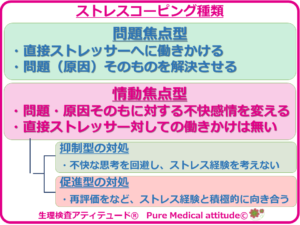

❍ストレスコーピングの分類

このストレスコーピングは、「問題焦点型コーピング」と「情動焦点型コーピング」の2種類に分けられます。

- 問題焦点型:ストレッサーへ直接的に働きかけ、問題(原因)そのものを解決させる

- 情動焦点型:不安、抑うつ、イライラなど自分の中に生じた不快な感情を解消させる

〔問題焦点型コーピング〕

問題焦点型コーピングとは、ストレッサーそのものに働きかけて、それ自体を変化させる方法です。問題解決を目的として情報収集し、計画を立て、行動することによって、ストレスの原因となる問題そのものを解決することによって除去する方法です。

(例:対人関係がストレッサーとなる場合、相手の人に直接働きかけて問題を解決する)

〔情動焦点型コーピング〕

情動焦点コーピングストレッサーは、ストレッサーそのものに働きかけるのではなく、ストレスとなる不快な感情を、気晴らしとなる行動をすることや、コントロールすることによって解消する方法で2通りあります。

●情動焦点型の2つの対処

- 抑制型の対処:思考の回避など、ストレス経験について考えない→不快感情が残る

- 意識をストレッサー以外のものに向けるように、別の行動を行う

- 促進型の対処:再評価など、ストレス経験に積極的に向き合う →不快感情の改善

※関連ブログ「ストレスを抱え込む弊害」

<ストレスコーピングの種類>

❍ストレッサーの種類によるコーピングの使い分け

しかし、ストレスの原因が対人関係の場合は、対-人となります。人を変えることはできません。抑制型の対処として、一時的に、意識をストレスの対象から逃れさせることもできます。気の合う友人に話を聞いてもらう、ストレス解のために身体を動かすことも有効です。そして、次の段階として、その相手に対する自分の感情を変えることが望まれます。すなわち、促進型の対処が適切だと考えられます。この方法は、NLPワークの中でよく取り扱われます。

※関連ブログ「うまくいく 対人コミュニケーション」

1-3 さまざまなストレス反応とストレッサーへの認知的評価

過剰なストレス状態にさらされ続けると、身体にはさまざまなストレス反応が現れるようになります。このストレス反応にはさまざまあります。このストレス反応をみていきましょう。

❍ストレス反応の種類

日常の中で、人はさまざまな刺激を受けながら生活しています。どのようなことに対して、自分の心・身体がストレスと感じるのか?どのような変化が身体に生じるのでしょうか。

自分にとって有害だと感じられるストレッサーと対峙、過剰なストレッサーに晒されたとき、うまくストレスから回避できない状態が持続すると、身体はさまざまな反応を示すことがあります。身体に生じる反応・変化をストレス反応といいますが、前回も示していますがおもに3分類されます。

- 情動変化:イライラ、不快感、不安、失望感、思考力や集中力の低下、活力低下、抑うつ気分 など

- 身体変化:動悸、冷や汗、過換気症候群などの過呼吸、全身倦怠感、頭痛、肩こり、消化器症状、不眠 など

- 行動変化:飲酒や喫煙量の増加、ミスの増加や事故、不登校や出勤拒否、ケンカ など

❍身体は一定の維持をするために常に頑張っている

さまざまな刺激に対して、身体が初めに反応するのが「情動」です。不安や怒り、恐怖、焦りなどの感情ですが、本能的な感情です。そして、その感情をコントロールするために内分泌系に情報が伝わり、さまざまな身体の変化が生じます。消化器系、心血管系などへ伝達されさまざまな身体反応が現れます。

感情・情動 ⇨ 身体 ⇨ 行動

<ストレス反応>

❍ストレスを活かすために

ストレッサーをネガティブに感じられると、そのストレッサーの刺激の強さによって「ハイリスクストレッサー」「ローリスクストレッサー」とに分類されます。リスクの低いローリスクストレッサーであっても、その刺激が継続され続けると、ローリスクストレッサーからハイリスクストレッサーへと変わってくることもあります。

そのためには、ローリスクストレッサーへの認知的評価を早期に、こまめに意識して変化させていくことで、自分にプラスに活かすこと、そしてスキルの上昇にもつながります。

ことわざの中に…

苦労は買ってでもせよ

こんな言葉もありますよね。「苦労」を大変なこととせず、成長するための過程と考えることも必要です。日常には、マイナスのストレッサーばかりではなく、プラスに働くストレスもあります。いわゆる

『心地よい緊張』

これも身体にはストレスです。交感神経優位となる状態とされる、身体運動も刺激となるために、身体にとっては、酸化ストレスの原因にもなるのです。

❍自己の向上心をUPさせるドーパミン分泌

運動した後の爽快感は、身体的ストレスから得られる達成感にもつながるのではないでしょうか。適度とされるストレッサーとして、集中的に行う行動は、注意力、覚醒力、処理速度を向上させ、さまざまな刺激に対する瞬発力を高める効果もあります。

ドーパミンによる学習効果を得るために、このストレス状態をうまく用いることができます。自分にとって有益に作用し、さまざまな効果を得ることも可能で、いわゆる「やる気スイッチON!」となり、モチベーションの向上や目標達成につなげるための原動力・エネルギーとして、ポジティブな行動への連反応を引き出すことに繋がります。

❍そのためのポイントは…

人は「学習」することができます。

苦手なことや初めてのことを行うとき、大きな刺激と感じることも「慣れる・習慣化」によって、意識変化が生じることも誰でも経験しているのではないでしょうか。

もし「苦手だな…」という言葉が浮かんだら、目標を決めてその目標した先のイメージを描いてみてください。そして、言葉を変えることが重要です。

『苦手だな…』

⇩

『やりがいがある‼』

というように、ネガティブなことばから、ポジティブワードへと意識的に変えてみてください。その先の達成感を先に、イメージとして描くことでそのポジティブな感覚で脳は充たされます。

自分を煽てるのは自分で出来ます!

やる気になることばにも個人差があります。自分に合った方法は自分がいちばん良くわかっているのではないでしょうか。どのようなときに「やる気スイッチ」がONになるのか?思いっきり高いハードルとするのか?小さく簡単なハードルとするのか?も自由です。長期戦を得意とするのか?短期戦を得意とするのか?というように考えてみることも良い方法です。

そして、目標を作ったなら、明確なゴールを数値化することもすごく大切です。

○月△日までに達成させる

「近いうちに」「数ヶ月」「数年」という曖昧な表記はお勧めできません。目的・ゴールは明確にしなければ、それも無意識には「不透明」な状態に置かれてしまうからです。

※関連ブログ「目標の先に何を描くのか?メタアウトカムを描こう!」

❍認知的評価を変化させるための多彩な選択肢

上記に示した「ことばを変える」だけでもその事実に対する「感情」を変化させることができます。

ストレスを感じる原因は、ネガティブな不快なことばかりではありません。楽しく感じられるイベントも感情を変化させますので、脳や身体にとっては負荷となることがあります。しかし、それは心地よい疲労感として感じられるのではないでしょうか。

例えば、子どもの結婚などは周囲からの祝福を受け、喜ばしいイベントですが手元から離れる「巣立ち」でもあり、寂しさも伴います。

自分の意志と反して、さまざまなことが起こるのが人生です。他からの大きな圧力によって、不本意と思ってもその事実を契機に、他への方向転換をするきっかけになっていたのだと、後から振り返ったときに感じることもよくあることです。

そのために、常に柔軟な思考を意識して、自己のスキルUPのために興味関心を増やしておくことを意識されてはいかがでしょうか。

❍快ストレスと不快ストレスのバランス維持

生体にとって、ストレスは不快なことばかりではありません。

ストレスは2種類に大別され、上記に示したように心地よく有益となる「快ストレス」と、不利益となる不快な感情をもたらす「不快ストレス」とがあります。この両者のバランスを保つことも、ホメオスタシス・恒常性維持のためには必須となります。脳機能のバランスが崩れ、ストレスレベルが閾値を超えてしまうと、ホメオスタシスが破綻し、さまざまなストレス反応を生じ、精神的・身体的障害を生じることになります。

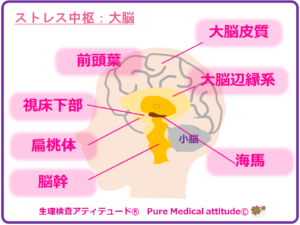

2.ストレッサーに対する「ストレス反応」の中枢は脳

ストレスは環境変動などによって生じる外部刺激に対する生体の適応反応です。

❍個性で異なる感情変化

上記に示したように、人の認知によって「好きなこと、好ましいこと」と「嫌いだ、不快だ」ということが異なることがあるのは当然です。この好き・嫌いの感情は、過去の経験・体験に基づいています。脳はこのストレス反応の中枢とされています。

例えば…

幼少期に犬に吠えられ、噛みつかれたというようなすごく怖い経験をしている場合、忘れていてもその経験に伴う感情が記憶され、

犬→噛まれる→危険→痛い・怖い→逃げる

そして「嫌い」

このような図式が無意識に作られていることもあります。このような学習を脳は生まれたときから日常的に意識的にも、無意識的にも行っているのです。

❍ストレスに関与する脳領域

〔大脳皮質〕

大脳皮質は脳のいちばん外側に位置し、人の進化の過程でいちばん最後に発達した部分とされ知的思考をコントロールしています。「快・不快」というストレッサー外部刺激をこの大脳皮質で感知して、大脳皮質の内部にある扁桃体で刺激情報に関する「情動」を認知しています。

〔扁桃体〕

扁桃体はアーモンド状で、大脳辺縁系の一部、側頭葉の内側の奥に位置する神経細胞集団です。大脳皮質から伝えられた情動に関わる「快・不快」などの情報は、扁桃体に伝えられます。情動・感情の処理、恐怖記憶形成の役割を担い、特に不安や恐怖反応において重要な部位です。動物の本能に関わる、いわゆる生死に関わるような刺激に対する行動や感情を認識します。扁桃体が活性化されるときは、危機を察知し、戦闘態勢を促す刺激となります。

〔海馬〕

もうひとつ、大脳辺縁系の一部に海馬があります。記憶や学習能力に関与している部位ですが、ストレスに対して非常に脆弱性があるとされています。心理的・身体的ストレス負荷によって、分泌され続けるコルチゾールの曝露によって生じる神経細胞の萎縮が指摘されています。ストレスによって、海馬歯状回で神経新生を阻害し、海馬機能を変化させることによって、記憶・学習能力、情動行動への制御に関わっていることも示されています。

〔前頭葉〕

前頭葉で行われる理性的な判断や思考によってコントロールされています。人間やサルなどの高等動物で発達した大脳領域です。この前頭葉の機能によって、人は冷静さを持ってパニックにならないようにコントロールされています。

〔視床下部〕

視床下部は脳のいちばん中心となる脳底部、脳幹に位置しています。自律神経機能の制御、生命維持に関与する血圧・体温、消化吸収、性機能、睡眠などの制御に関わる自律神経系(交感神経・副交感神経)と内分泌系の機能を支配しています。情動機能の中枢、ストレス反応の中枢とされ、特に視床下部室傍核は、ストレス対して種々のホルモンが産生・分泌され身体のさまざまなストレス反応に対して、重要な役割を担っている部位です。

視床下部の情報は、脳下垂体および自律神経系へと伝達されます。

<ストレスの中枢 大脳>

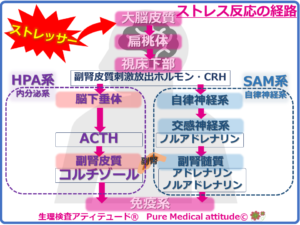

2.ストレッサー対する2つのストレス反応経路

ストレス反応は人の恒常性維持を行っています。人のもつホメオスタシス・恒常性維持は、過去のブログでもまとめています。

❍自律神経系と内分泌系のメカニズム

ストレッサーによるストレス情報は、大脳皮質がキャッチし視床下部へと伝えられます。この視床下部から「副腎皮質刺激放出ホルモン・CRH:corticotropin-releasing hormone」が分泌されます。

ここからさらに2つの経路「HPA系:hypothalamic pituitary adrenal・内分泌系ホルモン」と「SAM系:sympathetic nervous adrenal・自律神経系」とに伝えられ免疫系に伝えられます。これらのバランスを保ちながら人のホメオスタシスは維持されています。

人の身体は「内分泌系」と「自律神経系」そして「免疫」この3つの機能がバランスを保つことで、人の心の身体の健康が保たれています。上記の図に示しましたが、内分泌系と自律神経系の詳細をまとめていきましょう。

※関連ブログ「自分と向き合う力としての自律神経バランス」

<ストレス反応の経路>

❍HPA系 内分泌系:「視床下部-下垂体-副腎皮質」経路

ストレッサーの刺激を受けるとさまざまな生体反応が生じ、この内分泌系のHPA系ストレス反応はさまざまな精神疾患との関連性が示されています。

〔HPA系・HPA軸〕

視床下部

CRH:副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン

⇩

脳下垂体

ACTH:副腎皮質刺激ホルモン

⇩

副腎皮質ホルモン

コルチゾール

⇩

免疫系

脳の視床下部から「副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン:CRH」が放出されます。そして、CRHに刺激を受けた脳下垂体から「副腎皮質刺激ホルモン:ACTH」が産生され放出されます。ACTHは副腎皮質を刺激し、コルチゾールの分泌を促進させます。

❍HPA系 ネガティブフィードバック機構

このHPA系を制御する反応があります。このネガティブフィードバック制御はコルチゾールの神経細胞への過度な曝露を抑制する機構とされています。

海馬、視床下部、下垂体には副腎皮質から分泌されるコルチゾールと結合する受容体として、糖質コルチコイド受容体(GR)、鉱質コルチコイド受容体(MR)があります。コルチゾールの分泌量の増加に伴い、これらの受容体によって、CRHやACTHの合成や分泌が抑制され、コルチゾールの分泌を抑制しています。

このHPA系機構は、ストレッサーから身体を守るために需要な役割を担っているとされますが、このHPA系の機能調節の異常を生じると、海馬の神経細胞の萎縮をもたらすことや、うつ病や、PTSD(心的外傷後ストレス障害)などとも関連しているとされています。

※情報関連サイト「ストレス」脳科学辞典

❍SAM系 自律神経系:「視床下部−交感神経−副腎髄質」経路

もうひとつは、SAM系:自律神経系とされる経路、副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン:CRHの放出によって、自律神経系が活動し始めます。自律神経へ情報が伝えられ、交感神経からノルアドレナリンが分泌、さらに副腎髄質からアドレナリンやノルアドレナリンが分泌されます。これらのホルモン作用によって身体の各器官に作用し、血管収縮、瞳孔拡大、血圧上昇、心拍数増加、感染活動増加などが促されます。

〔SAM系・SAM軸〕

視床下部

CRH:副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン

⇩

交感神経

ノルアドレナリン

⇩

副腎髄質系

アドレナリン・ノルアドレナリン

⇩

免疫系

このように視床下部は健康な状態において、ストレッサーに対応するために自律神経や免疫機能に対して、司令塔的役割を担っています。しかし、過剰にストレッサーを受け続けると、視床下部はオーバーワークとなってしまい、機能が低下し内分泌、免疫とのバランスを失ってしまうことになります。

身体に何らかの異常が発生しても、2の反応系と免疫系がとのバランスが崩壊、それぞれが機能しなくなり身体は不調を感じることになります。その身体の不調がさらに脳に対してのダメージにつながり、視床下部へのダメージとしてさらに加えられ、ますます全身の不調が増す結果になってしまいます。

免疫機能の低下は、身体の身体的攻撃に対しても、抵抗力を失うことになります。内分泌の機能低下は、ホルモンバランスを低下させ、身体を正常に保つ働きを奪います。新陳代謝の低下や、内臓機能の低下を引き起こすし、体調不良の状態に陥ることになります。

❍ストレスケアためにも知って欲しい心のメカニズム

何かの疾患へのケのためにはそのメカニズムを理解することがもっとも近道だと私は思っています。

そのため、必ず疾患が成立するメカニズムが解明されているものに関しては、まとめていくようにしています。メカニズムへの理解が得られることで、自らどのように向き合ったら良いかということが、自ずとわかってくるからです。

心のケアのためには、人の心身のメカニズムを理解すること、そしてその人にあった方法があります。多様なストレッサーには、多様な方法あり、個人で異なるのは当たり前なのです。柔軟な発想と視点でストレスマネジメントをおこなってみたください。

Pure Medical attitude

生理検査アティテュード®からのメッセージ

・未完了の蓄積がもたらす影響とは?

冒頭でも触れましたが、前回のブログ投稿から随分と時間をあけてしまいました。

それなりに時間を割こうと思えば、ブログを書く時間はあったのです。でも、2月の延長のごとく「やる気スイッチ」を押すことへのためらいが無意識にあったようです。

❍「たがを外す」という言葉うかぶ

2月初回の投稿後、この「Health attitude blog」を「不定期投稿にする」ということをお伝えしています。

そう、この宣言で定期投稿しよう!という自分ルールを解除してしまったのです。そして、「たがを外す」ということが浮かんだときに、あった感情は

「こんな予定ではなかった」「先の予定・未来が見えない」「仕切り直せ!」

こんな言葉が浮かんでいたのですが、すべてにおいて、不確実な状態、不本意ながら未完了な事柄が次々と山積していき、完了したいことことが次々に生じる事態に追い込まれてなぁ…

❍可もなく、不可もなくという状況から「安易」に走る

自分で決めたことはやり抜こうという、自分ルールを守ろうという意識はあるのですが、どちらでもいいじゃんという状況、いわば、

「足かせのない状況は、安易な思考に陥る」

ということのようです。思い描かれる未来があるものの、感情が伴っていないのです。感情が伴わないと、人はなかなか行動に移すことができません。すなわち、エネルギー不足なのです。

自分サイドではどうすることもできないような雑多な「不透明な未完了」の蓄積が、私からエネルギーを奪ったようです。

不透明な状況に置かれると、心が落ち着くことができず、不安定感、不安感というネガティブな感情を生じているのです。そのような状態が継続されると、心のエネルギーは気づかないうちにどんどん消費され、気づいたときには心は相当にやせ細っていることもあるのです。

その反動で?「食」に走っているよなぁ…笑

❍客観的な自己分析のための身体との会話

理不尽な状況に置かれると、思っている以上のストレスとなります。意識では大丈夫と思いながらも、心は非常に萎えていることも少なくありません。

では、そんなはときどうするのか?

身体を動かすことで、心はきちんとバランスをとろうとしてくれます。身体から自分自身を客観的に観察し、心が疲弊していることにも気づくことができます。身体を動かしていると、意識を自分の身体・体幹に向けることができます。

身体を動かしながら、意識してどこの筋肉を使っているのか?関節動きや、可動域は大丈夫?左右の動作時のバランス…

心の疲れは、身体の動きに表れます。身体とじっくりと会話をすることで、思っている以上に心が疲弊していることも教えてくれますよ。

Pure Medical attitude

生理検査アティテュード®

Junko Katayoshi

今日のまとめ

- 認知的評価の基準は自己の持つスケール、価値観・信念によって決められている

- ストレスコーピングは、ストレッサーによって使い分けることも必要で、ストレスへの自己理解から

- ストレス反応は情動変化から生じ、さまざまな身体変化、そして行動変化が起こる

『Pure Medical attitudeからのお知らせ』

『 オンライン』で 未来を描く心の会話

気になる…だけど…

話してみたい…けれどもタメライ

自分の心の内をためらい、爆発寸前にまで圧縮された感情…

涙がとまらない日々…

振り返ると我が身にもあったそんな過去…だから

オンラインでも必ず心をつながることが出来ます

オンラインでの会話の経験を何度も重ねたのち…

画面越しでも、感情を受けとることは出来る、

そう、確信できたから、

いっしょに未来ビジョンを描きます

話せることだけで大丈夫…

言葉にも「ことだま」を宿すことが出来ます。

非言語にもこころ模様が描かれています…

そのことを私自身が実感したこともある…

Pure Medical attitude

かたよし 純子

今日の情報引用・関連サイト

- ストレス 脳科学辞典

Pure Medical attitude 過去のブログ

●今日のテーマの関連ブログ

- 自己開示の効果 §1 ストレスを抱え込む弊害 2019.2.11

- うまくいく 対人コミュニケーション 2020.3.30

- 目標の先に何を描くのか?メタアウトカムを描こう! 2020.10.8

- 自分と向き合う力としての自律神経バランス 2020.3.16

●最近のブログ

- やる気が起きない…それ、意識されていないストレス? 2021.3.8

- 自然災害…トラウマになっていませんか? 2021.2.17

- 上手く行かない…心が折れそう、そう思うときには 2021.2.1

- 息苦しい?…呼吸困難をしっかり知ろう 2021.1.28

- 酸素が無いと生きられない、だから今やることは? 2021.1.25

- 肥満はリスクになる⁉ メタボは身体の危機的状態⁉ 2021.1.21

- 肥満はリスクになる⁉肥満のメカニズム 2021.1.18

- フラットな心から緩急のリズム行動、そこから未来は開ける 2021.1.11

Pure Medical attitude 生理検査アティテュード®

かたよし純子 Junchan♪ ※自己紹介はこちらから

臨床検査技師/超音波検査士/健康管理士一般指導員/健康管理能力検定1級/介護予防運動指導員/米国NLP協会認定NLPトレーナー/臨床心理学 および 基礎エキスパート取得

今日も最後までありがとうございました。