元気&HealthのJunchanのblogにご訪問ありがとうございます。医療スタッフのメンタルパートナー かたよし純子です♪ 検査技師目線で簡単理解ができる健康情報を多くの人に届けたい。そんな目的で週3回発信しています。先週から、漢方をお伝えしています。今日は漢方の最終回、今の季節にピッタリ「冷え」です。冷え性だと感じている方は、冬の季節は何かと寒さ対策に苦慮されているのではないでしょうか。冷えは、手足の冷たさとして感じられるものだけではないようですよ。そして、今日のプラスαは必見!漢方でのかぜ対策、効果的な使い方もしっかりと先日は学んできました。そんなところもご紹介していきましょう。

1. 漢方で今年の冬を乗り切ろう!冷え改善のための3ポイント

1-1 冷えを知る 冷えから始まる疾患の多さにびっくりです!

1-2 若い人と高齢者、年令による冷えの違い

1-3 冷えの原因と生薬

今日のプラスα

2.かぜ症状も漢方薬で改善

3. かぜのメカニズムと漢方の効果的な使い方

1. 漢方で今年の冬を乗り切ろう!冷え改善のための3ポイント

「冷え性」その原因や症状もさまざまなことをご存知でしたか?

1-1 冷えを知る 冷えから始まる疾患の多さにびっくりです!

冷えとは「手足が冷たい」ということだけが冷えではありません。冷え性の概念と定義からまとめておきたいと思います。

| 冷え性(冷え症)とは

「手や足の先などの四肢末端、上腕部、大腿部などが温まらず、冷えているような感覚が常に自覚される状態のこと」とあります。 ◯ 冷え性の概要 冷え性とは、末梢血管などの血行障害より生じることがあります。そのおもな特徴として、四肢など末梢に部分的に冷えを感じること、また全身の冷えを訴えることもあります。訴えの多い部位として、足(脚)と手、冬季と就寝前に強く症状として感じられ、天候によっても変化することがある。身体的特徴(身長、体重、BMI などの体格)と冷感との関連性は無く、皮膚温が低いことと冷えを感じやすいことには直接つながらないとされています。 ◯ 冷え性の定義 西洋医学では病気として扱われず、身体の自覚症状(不定愁訴)として扱われ病名がありません。 東洋医学では、治療の対象となる疾患とされ、医療の中では統一的な定義は明確ではないとのことです。 Wikipediaより一部引用 |

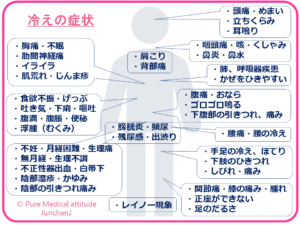

【冷えの部位と症状】

- 自覚可能な「冷え」 :手足などの末梢の冷え

- 機能低下で認識される「冷え」:身体内部の冷え

〔おもな冷え症状〕

- 頭部 :頭痛、立ちくらみ、めまい、耳鳴り

- 肺・上気道 :肺、呼吸器疾患、咽頭痛、咳、鼻炎、くしゃみ、鼻水、かぜをひきやすい

- 肩・胸部:肩こり、背部痛、胸痛、肋間神経痛、イライラ、不眠、肌荒れ、じんま疹

- 腹部・消化管:腹痛、食欲不振、嘔気、げっぷ、腹痛、おなら、嘔吐、ゴロゴロ鳴る

- 下腹部症状 :腹満、腹脹、便秘、下痢、下腹部のひきつれ痛み

- 腰 :腰痛、腰の冷え

- 腎臓・膀胱 :浮腫(むくみ)頻尿、残尿感、出渋り、膀胱炎

- 女性ホルモン:不妊、月経困難、生理痛、生理不順、

- 女性性器 :白帯下、内陰部・外陰部の引きつれ痛み、陰部湿疹、かゆみ

- 下肢 :下肢のひきつれ、しびれ、痛み、足のだるさ、手足のむくみ、手足のほてり

- レイノー現象

〔レイノー現象とは?〕

四肢の小動脈、微小動脈の血流不足が発作性に攣縮し、冷感、皮膚色の変化が出現する現象。寒冷時や冷水につかったときに四肢末梢部が対称的に痛み、皮膚冷感、しびれ感とともにチアノーゼなどの虚血症状をきたします。攣縮回復後は、充血し皮膚が発赤する。40歳以前の若年女子に多発する傾向。原因として、寒冷刺激や精神的なストレスで四肢末梢部の小動脈に発作的に起こるけいれんが原因とされますが、発作起きる原因については、不明。交感神経や副交感神経中枢の異常によるものと考えられている。(一部Wikipediaより引用)

<冷えの症状>

1-2 年令による冷えの違い

講座の中で漢方外来に受診される若い女性(20-25歳)の約74%が冷えが原因の症状とされるとのことです。ちょっと驚きの数字だと私は感じました。

漢方医学での冷えの捉え方をまとめておきたいと思います。

【熱と寒という考え方】

熱と寒は、症状の診る時の基準となります。体温計での測定ではなく、患者さん自身が寒く感じるか、熱く感じるかという基準です。風邪の引き始めのときのゾクゾク感をみなさん感じたことがあるのではないでしょうか?悪寒と言われる寒気で、これが「寒」です。

体温が低く熱が無くても、顔がほてる、喉が乾く、冷たいものが欲しくなるなどは、「熱」となります。

〔熱証と寒性〕

疾患の性質や症状で「熱」「寒」に分類します。機能の異常亢進時、炎症症状がある場合は熱証、逆に機能の異常低下、筋肉緊張低下、消失、無力、無緊張状態では、寒証となります。

〔顔色による熱証、寒証〕

熱証:顔が赤い、黄色(黄疸・裏熱証)、冬でも冷たい飲み物

寒証:顔が白い、どす黒い、夏でも温かい飲みのも

※熱感が悪寒より強ければ熱証(表熱)悪寒が強ければ寒証(表寒)とされます。

【漢方での冷えのとらえ方】

◯漢方医学でいうところの冷えの状態をまとめます

〔寒証〕

- 自覚的に冷えた状態、寒いという感覚:かぜの高熱時で悪寒が強い(ゾクゾクする寒さ)

- 温めると具合が良い状態 :入浴で軽減する状態

- 慢性的に機能が衰えた状態:慢性の水溶性下痢

〔陰証〕

新陳代謝が低下した状態(熱産生が低下した状態):寒がり、底冷え、低体温など

〔虚証〕

胃腸が弱く免疫機能が低下した状態(虚弱体質)

〔血虚〕

末梢循環障害(血行不良)による四肢末梢の冷えを認める状態

〔漢方外来受診者の訴え〕

- 若年者(39歳以下)の症状訴え

- 冷え症、寒がり、朝起きられない、疲れやすい、視力が落ちた、肩こり

- 高齢者(65歳以上)の症状訴え

- 物わすれが多い、視力が落ちた、夜間頻尿、寒がり、冷え性、肩こり

【冷えのメカニズム】

人が生命活動を行う上で大切なことは、深部体温を保つことが最重要とされます。そのため、常に自律神経は、体温を一定に保つために、調節を行っています。このことが大前提となり、若者と高齢者の冷えのメカニズムは異なるそうです!この説明を聞いた時に、なるほどと感じました。

〔若年者の体温調節メカニズム:自律神経系が正常な場合〕

暑い時: 熱の放散を多くする

- 皮膚温度を上げて発汗を促し、体内の熱を外に放出し体温を保ちます。

- 若者は、体内の熱も高く、若い血管は、血管も太く、血流も多く熱放散がしっかり行えます。

寒い時:熱の放散を少なくする

- 皮膚温度を低く保ち、体内の熱を外に逃がさないようにして体温維持をしています。

- 自律神経系は、末梢血管を収縮させ、血流を減らしています。

〔高齢者のメカニズム:自律神経の低下〕

自律神経機能が低下してくるために、末梢に多くの血液を送ろうとすることで末梢血流が増加します。その結果、深部体温が低下し、体内の熱は低下します。末梢に血流が多くなるために、熱の放散が多くなった状態といえます。寒冷にさらされると、末梢血管収縮が不十分となり、深部体温が低下した状態となります。

【年齢差による冷え】

- 若者の冷え 末梢循環障害 漢方薬:当帰(とうき)、川芎(せんきゅう)

- 高齢者の冷え 新陳代謝の低下 漢方:附子(ぶし)

【生薬の薬性】

生薬とは、天然に存在する薬効を持つ産物から薬用にする目的で、分泌物などをそのまま,あるいは乾燥,簡単な加工を施したもで、生薬のなかで大部分を占めるのは植物性生薬です。生薬の性質を薬性、味を薬味といいます。薬性や薬味は、生薬の薬効と深い関係があり、薬性をまとめておきましょう。

〔薬性による生薬:五性の分類〕

薬性は、熱を冷ます生薬、冷えを温める生薬がとして分類されています。「寒 涼 温 熱 平」に分類されます。この分類法は、四気(五性)といわれます。

◯熱:陰性に対応、強く温める、新陳代謝の亢進作用

乾姜(かんきょう・しょうが)、附子(ぶし)、呉茱萸(ごしゅゆ)

◯温:陰の傾向に対応、やや温める、熱よりも作用が弱い

当帰(とうき)、人参(にんじん)、桂皮(けいひ)

◯平:中間の作用、中立 冷ます作用も温める作用もない

甘草(かんぞう)、大棗(たいそう)、茯苓(ぶくりょう)、葛根(かっこん)

◯涼:陽の傾向、やや冷やす、寒よりも作用が弱

半夏(はんげ)、芍薬(しゃくやく)、柴胡(さいこ)、薄荷(はっか)

◯寒:陽証に対応、強く冷やす、体内の熱を冷ます作用(=消炎作用や解熱作用)

石膏(せっこう)、黄蓮(おうれん)、大黄(だいおう)

<生薬の薬性>

1-3 冷えの原因と生薬

改めてここで、冷えの原因と生薬をまとめておきましょう。

【冷え症の原因は?】

◯ 体温とは

人の体温は常に一定ではなく、さまざまな要因により変化しています。かぜをひくと、免疫力を上げるために体温があがります。つまり細菌やウイルスに対する自然治癒力が反応しているために熱発しています。暑寒暖差に対しても、体温を一定に保つために、このように人の体温は、脳にある体温調整中枢によって管理されています。

※関連ブログ 夏の健康生活 §1 身体に大切な水の代謝のおはなし

◯ なぜ冷えるの?

冷える原因はさまざま考えられますが、血行不良とよくいわれる状態があります。この血行不良を招く原因が問題となります。先にお伝えした、高齢者の新陳代謝の低下、若者タイプの末梢循環障害が病的な原因とされています。

これ以外にも「腎虚」でお伝えした若腎虚の原因として、生活習慣や食習慣なども冷えの原因となっています。夏場の冷房下で長時間過ごすことや、冷たいもので胃腸の機能低下なども原因となっています。体温以下の食物や飲み物は冷えを誘うとされています。体を締め付ける下着や、肩や腹部の露出などのスタイリングも一因となっています。ストレスも冷えに影響しているといわれています。ストレスは、自律神経のバランスを乱し、血液障害の原因になり、その結果、冷えが起こると考えられます。

【冷えの原因と対応する生薬】

① 陰証によるもの 新陳代謝の低下 附子など

- 原因)老化や抵抗力の低下に起因することが多い冷え

- 症状)全身の冷え、寒がり、低体温、顔色不良、底冷えがするなど

② 血行不良によるもの 末梢循環障害 当帰、川芎など

- 原因)瘀血によるもの、月経障害を伴う、若い女性に多く見られる

- 症状)手足の冷え、しもやけ、冷えのぼせなど

③ 脾虚によるもの 胃腸機能の低下によるもの 乾姜、人参、山椒など

- 原因)消化管(裏)を中心とした冷え、胃腸が弱く、痩せていて体力がない人に多い、冷えにより胃腸症状が悪化する

- 症状)水溶性下痢、腹部膨満、腹鳴、悪心嘔吐、腹痛、便秘など

④ 腎虚によるもの 下半身の冷え 八味地黄丸、牛車腎気丸など

- 原因)加齢による下半身の機能低下と考える

- 症状)下半身の冷え、腰痛、下肢痛、下肢の筋力低下、夜間頻尿、排尿困難など

【冷えに対する漢方治療】

〔① 末梢循環障害:手足を中心とした冷え〕

◎当帰四逆加呉茱萸生姜湯(とうきしぎゃくかごしゅゆしょうがとう):しもやけ、冷えのぼせ、腹痛、ばね指

◎当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん):むくみ、頭痛、めまい、虚弱体質、(顔色不良)

温経湯(うんけいとう):月経困難、手掌煩熱(手のひらがほてる)、口唇乾燥、冷えのぼせ

桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん):のぼせ、頭痛、肩こり、下腹部圧痛、頑丈な体格

加味逍遥散(かみしょうようさん):ホットフラッシュ、更年期障害、不眠、肩こり、不定愁訴

〔② 新陳代謝低下(陰証):全身の冷え〕

真武湯(しんぶとう):顔色不良、全身倦怠感、下痢傾向

麻黄附子細辛湯(まおうぶしさいしんとう):強い悪寒、顔色不良、高齢者の感冒初期、

八味地黄丸(はちみじおうがん):加齢の伴う諸症状(腰痛、下肢痛、下肢の冷え、夜間頻尿など)

〔③ 胃腸機能低下(脾虚):消化器系の冷え〕

大建中湯(だいけんちゅうとう):ガス貯留を伴う消化器症状(下痢、便秘、腹満)腸閉塞

人参湯(にんじんとう):慢性水様性下痢、薄い多量の尿、薄い唾液(喜唾)、手足の冷え

真武湯(しんぶとう):腹痛のない慢性下痢、顔色不良、倦怠感、鶏鳴下痢(早朝の腹鳴下痢)

半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう):みぞおちの張り、腹鳴、下痢傾向、ゲップ、頑丈な体格

〔④ 腎虚:泌尿器系・生殖器系の冷え〕

八味地黄丸(はちみじおうがん):第1選択薬、高齢者、腰痛、下半身冷え、夜間頻尿

牛車腎気丸(ごしゃじんきがん):八味地黄丸が効かない場合、水毒が顕著な例

清心蓮子飲(せいしんれんしいん):八味地黄丸タイプで胃腸虚弱、神経質、冷えで頻尿となる

〔運動器系の冷え〕

桂枝加朮附湯(けいしかじゅつぶとう):冷えで誘発される手足関節痛、朝のこわばり

八味地黄丸(はちみじおうがん):老化現象、腰から下の冷え、夜間頻尿、腰痛

苓姜朮甘湯(りょうきょうじゅつかんとう):腰から下の冷えと重さ ※附子の同時服用が効果的

芍薬甘草湯(しゃくやくかんぞうとう):こむらがえり、腹痛、月経痛(頓服で使用する)

〔寒疝:特殊な冷え〕

寒疝(かんせん)とは、寒冷刺激で誘発、増加する下腹部の疝痛を伴うさまざまな症状をいいます

症状)下腹部痛、腰痛、めまい、頭痛、動悸、歩行困難、発熱、出血、冷や汗などの症状が、寒冷曝露(クーラーの冷気など)で誘発されることが特徴

当帰四逆加呉茱萸生姜湯(とうきしぎゃくかごしゅゆしょうがとう):第1選択薬、しもやけの薬

大建中湯(だいけんちゅうとう):腸管ガスを伴う場合

【冷えの養生】

〔① 居住環境〕

冷暖房の普及が冷えを増します

〔② 服装〕

腹部を温める:腹巻き、ズボン下、カイロなどを用いる

女性の服装は、冷えを助長する:ズボン、レッグウォーマーなどの使用

〔③ 食物〕

温性食物や加温した食物を摂取する

- 温性:根茎類、イモ類、ネギ、生姜、豆類、海藻類、クルミ、クリ、きのこ類、肉類、発酵食品、梅干しなど

- 寒性:ナス、キュウリ、トマト、メロン、バナナ、カキ、スイカなど

〔④ 入浴〕

足湯、下半身浴、薬湯など

2.かぜ症状も漢方薬で改善

かぜに対する漢方処方をみていきましょう

【西洋医学的処方】

一般的なかぜで受診すると、症状に応じて下記のようなものが処方されます。

- 抗菌薬 :ケフラール、フロモックス、クラリス、クラビットなど

- 去痰剤 :ムコダイン、ムコソルバンなど

- 鎮咳薬 :リン酸コデイン、メジコンなど

- 鎮痛解熱剤 :バファリン、ロキソニン、ポンタールなど

- 抗プラスミン薬 :トランサミンなど

- 胃腸機能調整役など:マーズレン、アルサルミン、ガスターなど

【かぜに対する漢方薬の利点】

一般に風邪の漢方治療では、

漢方でのかぜ症状への考え方は、かぜの症状を緩和することに加え、人が本来持っている自然治癒過程を短縮します。病気の進行症状によって方剤を使い分けていきます。

かぜの症状に対して漢方薬は、体温を上昇させ免疫力を上げ、発汗を促し、解熱させていくものです。悪寒は、筋肉運動により体温を上昇させようとするために起こります。それに対して西洋薬の風邪薬は放熱型の解熱剤となります。また、漢方薬は、副作用が少ないことも利点の1つです。

【西洋医学が必要な場合】

漢方薬投与で2~4日でもでもよくならない場合

◯ 細菌感染が強く疑われる場合 → 抗生物質の投与

- 高熱が続く

- 咽や扁桃腺が真っ赤に腫れている

- 膿性の痰や鼻汁が多い

- 息苦しさや胸苦しさを伴う

◯ 全身状態が悪い場合 → 点滴の使用

- 脱水症状がみられる(嘔吐、下痢が続いて食事が取れない、口渇が激しい場合)

- 発熱に伴ってけいれんや異常行動がみられる

◯ 呼吸器以外の症状を伴う場合 → 精密検査が必要

- 他疾患に併発や前駆症状の可能性がある(不整脈、動悸、血便、血尿、けいれんなど)

◯ 症状が1ヶ月以上長びく場合 → 精密検査が必要

- かぜでない可能性がある → 結核、肺がん、膠原病

西洋医学 細菌やウイルスの除去目的としターゲットは、細菌やウイルス

漢方医学 闘病反応の軽減が目的とし、ターゲットは、症状

【陽のかぜと陰のかぜ】

かぜの症状は年齢で異なります。

<漢方のかぜの症状>

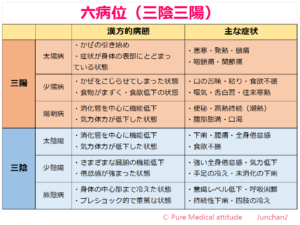

【六病位(三陰三陽)症状の経過の考え方】

伝統中国医学の古典「傷寒論」の中に、激しい急性の感染症を「傷寒」と名付けて、その治療方法が詳細に解説されているとされます。漢方は、症状に対して漢方薬を処方します。かぜでも上記に示したようにさまざまな症状の段階があります。

ひきはじめから、今にも臨終のときを迎えようとするぎりぎりのところまで、病気の進行に従い、6つの時期に分類したものを「 六病位(ろくびょうい)」といいます。

〔三陽〕

◯ 太陽病(たいようびょう)

かぜのひき初め、熱が身体の表面にある病期です。

症状)身体が熱感と同時に寒気があり、頭痛、首筋の緊張、関節痛、筋肉痛などの症状

◯ 少陽病(しょうようびょう)

熱が身体の表面と深部の間にある時期、かぜをこじらせて、食物の味が変化。食欲低下、悪寒と熱感は同時ではなく交互に行ったり来たりして、これを往来寒熱といいます。

症状)胸脇苦満(わき腹からみずおちにかけての抵抗感、腹部の張り)、食欲不振、 嘔気嘔吐、口の中の苦み、舌白苔、咽喉の乾燥感、めまい、耳閉感

◯ 陽明病(ようめいびょう)

熱が消化管など体の深部にある時期、高熱が持続する(潮熱:全身の熱)、

症状)腹部、へそ周囲の膨満、便秘、口渇、

〔三陰〕

◯ 太陰病(たいいんびょう)

身体の深部に寒がある時期、気力体力が低下した状態

症状)下痢、嘔吐、腹痛、全身倦怠感

◯ 少陰病(しょういんびょう)

身体の深部に寒がある、臓器の機能低下、身体の表面にも寒気を感じることがある

症状)強い全身倦怠感、気力低下、手足の冷え、不消化の下痢

◯ 厥陰病(けっちんびょう)

身体の深部まで冷えた状態、ブレショック的で重篤な状態

症状)意識レベル低下、呼吸困難、持続性の下痢、手足の冷え

※太陽病、少陽病、少陰病での段階は、適切な対応で漢方での自分で治すことが可能だそうです。

<六病位>

3 かぜのメカニズムと漢方の効果的な使い方

これも2日目に出てきたことば「表と裏」という考え方で説明しましょう。

【表と裏という考え方】

表と裏という考え方は、疾患が身体のどこに症状としてあらわれているかを把握する基準です。

東洋医学の考え方では、人の身体は、3層からなっていると考えられています。表と裏は、身体の位置を示し、病気の位置(病位)を表裏で区分しています。浅表上部を「表」、深下部や内臓を「裏」とし、その間の「半表半裏」という考え方です。

病気の症状が身体のどの部位にあらわれているかで判断します。部位が表にあれば「表証」となり、裏にあれば「裏証」となります。病気の進行具合によっても症状が現れる位置が変わってきます。

漢方での証は、動態的で流動的なものとしてとらえています。一般的に疾患は、表から裏へと進行し、「陽は上へ外へと向う」、「陰は下へ内へと向かう」との考え方があります。風邪の場合は、罹り始めは、菌が侵入することで咽喉部に炎症が起こり、咳や痰がでます。さらに進行すると、最近は、消化管すなわち、腹部に症状があらわれ、食欲不振を引起こす。というような考え方で、病状の進行具合を表裏の進行で区分判定されます。

〔表と裏と半表半裏の考え方〕

半表半裏とは、表から裏との中間地点、表から裏へと向かう段階の経過点という捉え方をしています。

症状部位としては、胸部から胸脇部(横隔膜付近)いいます。半表半裏も基本的には裏とされ、症状が別々部位、つまり表裏の場所双方にある場合には、裏と判断します。裏証を治療していくと、自然に表証もよくなっていくとされます。

例えば、裏証として生理不順、生理痛がひどく便秘をする、表証として、頭が重い、肩こりがあるといった場合、裏証の生理不順、生理痛、便秘に対して漢方処方を行うことで表証の頭痛、肩こりも改善されてしまうということです。

〔急性、慢性による表裏の区分〕

半表半裏の考え方は慢性疾患の場合に当てはまります。裏に症状があっても表証の急性症状を急いで治す必要がある場合は、まず、表証として扱い、後でゆっくり裏を治して行きます。

〔表:ひょう〕

・症状が現れる部位:皮膚、皮下組織(表在筋肉も含む)、頭、四肢、関節、咽頭、鼻、首筋、背、腰

・症状:悪寒、筋肉痛、頭痛、四肢倦怠、関節痛、咽頭痛、鼻閉・鼻汁など

〔裏:り〕

・症状が現れる部位;頚から胸、腹にかけて、口、咽喉、食道、胃に続く消化管、循環器、その他、内臓のすべて

・食欲不振、口がまずい、粘つく、舌白苔、食事の味がまずい、下痢、便秘、腹満など

<半表半裏>

【直中(じくちゅう)の少陰】

直中の少陰ということばがあります。前項で説明したように、かぜの症状は、順番に進行しますが、

高齢者や虚弱体質者、免疫力が低下している場合などのときのかぜは、いきなり少陰病の症状で発症することがあります。この状態を「直中の少陰」といいます。特徴として、顔色が悪い、悪寒ばかりで熱感が少ない、寒がるなどがみられます。

- 高齢者のかぜ

- 虚弱体質者のかぜ

- 体力消耗時、免疫力低下したときのかぜ など

漢方)麻黄附子細辛湯(まおうぶしさいしんとう)を用いる

【かぜの漢方薬】

適切な対応で漢方薬での軽快が可能な、太陽病、少陽病、少陰病の対応漢方を下記にまとめておきます。

〔① 太陽病〕かぜのひき初め、悪寒と熱感がある、口が苦くない

葛根湯(かっこんとう):丈夫な体格、悪寒と発熱、鼻づまり、後頚部こり

小青竜湯(しょうせいりゅうとう):くしゃみ、水のような鼻水、アレルギー性鼻炎

香蘇散(こうそさん):だるい、元気がない

麻黄湯(まおうとう):乳幼児、激しい症状、喘鳴、インフルエンザ初期

〔② 少陽病〕こじらせたかぜ、食欲不振、口が苦い、粘つく

小柴胡湯(しょうさいことう):第1選択薬

柴朴湯(さいぼくとう):咳がでる、息苦しい、のどの痰が絡む

〔③ 少陰病〕顔面蒼白、悪寒がある、熱感に乏しい

麻黄附子細辛湯(まおうぶしさいしんとう):第1選択薬(悪寒がとても強い)

真武湯(しんぶとう):だるい(起き上がれない)、下痢、発熱に比べて手足が冷たい

〔④ 回復期〕病み上がり(だるさが残るようなとき)

補中益気湯(ほちゅうえっきとう):倦怠感、体力低下、食欲不振、寝汗

〔⑤ 咳と痰〕かぜが長引くとき

◯寒性咳嗽(がいそう)空咳

麦門冬湯(ばくもんどうとう):咳き込み発作(空咳)、咳で顔面紅潮、気道過敏亢進

柴朴湯(さいぼくとう):咳の不快感、息苦しい、喘鳴

滋陰降火湯(じいんこうかとう):咽頭部の乾燥、夜間の空咳、高齢者

◯湿性咳嗽 痰を伴う咳

麻杏甘石湯(まきょうかんせきとう):胸からこみ上げる痰を伴う咳、激しい喘鳴

参蘇飲(じんそいん):夏かぜ(第1選択薬)、元気がない、かぜの遷延で咳や痰が続く

竹茹温胆湯(ちくじょうんたんとう):夜間に痰の多い咳、不眠

清肺湯(せいはいとう):多量の切れにくい痰、慢性気管支炎、気管支拡張症

【効果的な用い方】

- 葛根湯 :若年者、頑丈な体格の人

- 麻黄附子細辛湯:高齢者、虚弱体質

- 香蘇散 :元気のない人、抑うつタイプ、胃腸の弱い人

〔ポイント〕

①早めに服用する

②しょうが汁にする

- 漢方エキス剤を適量の白湯に溶く

- 小指大の新鮮な生姜をすりおろし、搾り汁を加える

- 熱い粥、熱いうどんなど身体を温め、毛布に包まり、発汗を促す

③睡眠をしっかりとる

<ブログ後記>

未病と漢方いかがでしたか?実は、このブログを書きながらややかぜ気味で、ここぞとばかりに漢方を薬店で購入して服用してみました。身体の調子を整えるという作用が実感できた感覚はあります。以前更年期の症状でも使っていたことがありました。その時は、花粉症の時期には、漢方で処方していただき、その後花粉症の時期も難なく過ごせるようになっています。

今現在一切の薬は飲んでいません。人が本来持つ力、自然治癒力を引き出すという漢方を効果的に用いていくことが未病への対応につながるのではないでしょうか。漢方にほうが西洋薬よりも安価だとのことです。

漢方に興味持たれた方は、ぜひ専門医への受診をお勧めします。特に、更年期障害が気になる方、お勧めです。

今日のまとめ

- 冷えは、全身にさまざまな症状をもたらす

- 若者タイプの冷えは、末梢循環障害、高齢者タイプの冷えは、新陳代謝の低下が原因

- 薬性には、熱を冷ます生薬、冷えを温める生薬があり、四気(五性)分類される

※参考資料 「漢方講座」東海大学医学部専門診療学系漢方医学 新井 信先生

お知らせ

先日、介護職のサポートサイトに「Pure Medical attitude」のブログをご紹介戴けました。こちらのブログで紹介ブログをUP致しました。介護される方のストレス解消法です。よろしければ、「きらッコノート」もぜひお読みください。

『今週のテーマblog』

「未病改善と漢方の力」

- §1 今、健康ですか?未病を知る 2017.11.15

- §2 漢方は、日本の伝統医学 2017.11.17

- §3 漢方とアンチエイジング 2017.11.20

- §4 漢方で心も身体もスッキリと! 2017.11.22

『過去のblog』

「守る力と治す力 自然治癒力」2017.11.1~11.10

- §1 生まれながらに持つ力 2017.11.1

- §2生まれながら持つ免疫力 2017.11.3

- §3 新陳代謝も正しく理解、再生力 2017.11.6

- §4 しなやかな精神力 2017.11.8

- §5 自然治癒力UPで健康力 2017.11.10

「疲労を考える」2017.10.23~2017.10.27

- §1 どうして疲れちゃうの?その原因とは? 2017.10.23

- §2自律神経と疲労との関係性 2017.10.25

- §3 疲労回復予防につながる食事、睡眠、姿勢 2017.10.17

「摂食嚥下障害」 2017.10.16~2017.10.20

- §1 最近、むせることがある!? 誤嚥のサイン 2017.10.16

- §2 自分でできる発見法 2017.10.18

- §3 予防しよう!いつまでも食事を楽しむために 2019.10.20

「人の不思議 体内時計」 2017.10.9~

- §1 身体に大切なリズム調節「体内時計」 2017.10.9

- §2 朝食の大切さを知る体内時計 2017.10.11

- §3女性こそは、ホルモンと体内時計 2017.10.13

「高齢者が抱える問題」2017.10.2~2017.10.6

- §1 理解のための問題を知る 2017.10.2

- §2 骨粗しょう症が引き起こす問題 2017.10.4

- §3 高齢期物忘れ 認知症 2017.10.6

<関連サイト>

※ご意見・ご質問は、こちらからお気軽にどうぞ

みなさまのお声を楽しみにしております。

今日も最後までありがとうございました。

☆Healthパーソナルセッション特別料金でご提案☆

臨床検査のプロ、メンタルトレーナーのプロが、個人に合った健康アドバイスです!

5,000円割引致します。コメント欄に「Blogを読んだ」とお申し出ください。

30年以上、実際のエコー検査を行なっている検査のプロ「超音波検査士」のライセンスを持つ臨床検査技師、そして健康のプロ、健康に関する知識を併せ持つ「健康管理士」の資格を持つNLPトレーナーが個々にふさわしい健康アドバイスをいたします。健診結果をご持参ください。そこにある実際のデーターを臨床検査のプロが分析して、健康アドバイスをいたします。

健診結果がよくわからない、異常値を直したい、何となく健康に不安がある、運動したいけど時間がないなど、さまざまな健康に関する不安は、日常のストレスからきていることも少なくありません。その原因をしっかりと探し出し、メンタルも合わせて改善していきます。NLPトレーナ、NLPカウンセリング、NLPコーチングのスキルを合わせて持ち、大学でも心理学を学んでいます。

お申込みは ⇨ Healthパーソナルセッション

Pure Medical attitude

代表 かたよし純子 Junchan♪ ※自己紹介はこちらから

臨床検査技師/超音波検査士/健康管理士一般指導員/健康管理能力検定1級

☆アンコモンセラピー読書会☆

~コミュニティ感覚でもご参加可能です~

人の心に興味ある方、主催者 Junchan に会いたい方もお待ちしています。

毎月、大崎ゲートシティ スターバックスコーヒーで開催しています。催眠療法家として名高いミルトン・エリクソン博士の戦略的手法が紹介されている名書「アンコモンセラピー」この読書会を毎月開催しています。次回は、12月29日(月)を予定しています。準備できましたらこちらでご案内いたします。