元気&HealthのJunchanのblogにご訪問ありがとうございます。医療スタッフのメンタルパートナー かたよし純子です♪ 検査技師目線で簡単理解ができる健康情報を多くの人に届けたい。そんな目的で週3回発信しています。今週水曜日から来週金曜日まで、5回にわたり、未病と漢方をテーマにお伝えしていきたいと思います。前回は、未病について、2回目の今回は、漢方の概略をまとめていきたいと思います。今年春から東海大学の生涯学習の中での学びを中心にまとめていきたいと思います。今日のプラスαは、漢方のエキス製剤の効果的な服用方法を講座で教わりましたので、シェアいたします。最後までぜひお付き合いください。

1.日本の伝統医学「漢方」を知るための3ポイント

1-1 西洋医学と漢方の歴史 日本の中で育てられた漢方

1-2 身体の情報から「証」を診たてる

1-3 漢方を用いるメリットとは

今日のプラスα

2.漢方医学でみた病気の考え方「気・血・水」

3.エキス製剤の効果的利用方法

1.日本の伝統医学「漢方」を知るための3ポイント

漢方は、日本で中医学をもとにして生まれた日本伝統医学とされています。

1-1 西洋医学と漢方の歴史 日本の中で育てられた漢方

西洋医学は、紀元前460年古代ギリシャからヨーロッパ、アメリカで発展し、日本へは江戸時代後期にオランダ医学(蘭方)として輸入されています。

【中医学が伝わって日本で発達した漢方医学】

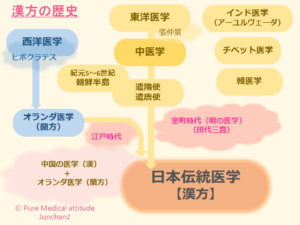

一方、東洋医学は、古代中国の張仲景から伝えられ中国大陸で発展したとされます。日本へは紀元5~6世紀に朝鮮半島を経て、遣唐使・遣隋使より伝来したとされ、さらに室町時代になり田代三喜たちが明の医学を伝えたとされています。江戸時代に東洋医学の最盛期を迎え、漢方医学は、室町時代から伝えられた中医学(中国で発展した東洋医学)と江戸時代のオランダ医学(蘭方)からなる日本の伝統医学とされています。

漢方医学または漢方は、狭義では漢方薬を投与する医学体系をさすとされています。漢方は、漢方薬そのものを意味する場合もあり、中国医学を基にした日本で発展した伝統医学を指し、鍼、灸、指圧なども含む場合もあるようです。

現在の日本では西洋医学を学んだ医師と薬剤師のみ漢方医療を実践できるとされています。保険医療の中では、西洋医学と同時に漢方治療を受けることができます。漢方薬の一部は1976年から保険薬として収載され、漢方エキス製剤として用いられています。中国や韓国のような伝統医の国家資格は日本では存在しません。1883年以降、明治政府が決めた、医師国家試験の課目にも漢方医学は含まれず、そのため現在においても漢方医学の知識を持つ医師は少ないのが現状です。

【見直される漢方医学】

日本の歴史に中で、明治政府により医療には、西洋近代医学が採用され、漢方医学は著しく衰退した時期がありました。日本の医学教育では、漢方医学を始めとする伝統医学の教育は100年以上ほとんど行われていませんでした。しかし、現在では、医学部、薬学部の教育内容ガイドラインに漢方医学教育が実践され、漢方専門医制度、認定薬剤師制度が確立されています。漢方医学では、伝統的診断方法により、使用する生薬の選別と調合を行います。

<漢方の歴史>

【西洋医学と漢方と治療における基本的姿勢の違い】

〔西洋医学〕

- 目的部位(疾患の原因)のattack力:侵襲力を低下させることが目的

- 疾患の原因や、病変を検査などにより探し診断をする

- 病気を排除するために治療する

- 場合により、外科的手術なども行なわれる

- 医師からのアプローチとなり、疾患原因、細菌やウイルス、病変部が目的

〔漢方〕

- 患者さんのdefense力:自然治癒力を高めることを目的する

- 不快な自覚症状を解消することが目的

- 病む人を治すことにフォーカスされる

- 患者さんの自然治癒力を高めることを目的とする

- 目的のために漢方薬を投与

- 患者さん側の生体に着目される

1-2 身体の情報から「証」を診たてる

漢方はどれだけ身体からの情報が得られるかという、証を診たてることにあります。東洋医学の概念に「陽と陰」「熱と寒」「表と裏」、生命エネルギーや身体の働きをあらわす「気・血・水(津液)」と合わせて病態の性質や原因を表現しています。

【診たてとは】

患者さんの身体の特徴を診ていき、情報を得ていきます。体質、病態の個性、心と身体の状態を全体的に証としてあらわしていきます。体格、体力の状態、元気があるか、顔色、肌の状態、色つや、声の大きさなどひとつひとつ総合的に診ていきます。西洋医学では、同じ疾患を疑う人には同じ薬がよく用いられますが、漢方医学では、証による診たてがありますので、処方される漢方薬がまったく異なることがよくあります。

漢方医学とは、パターンです

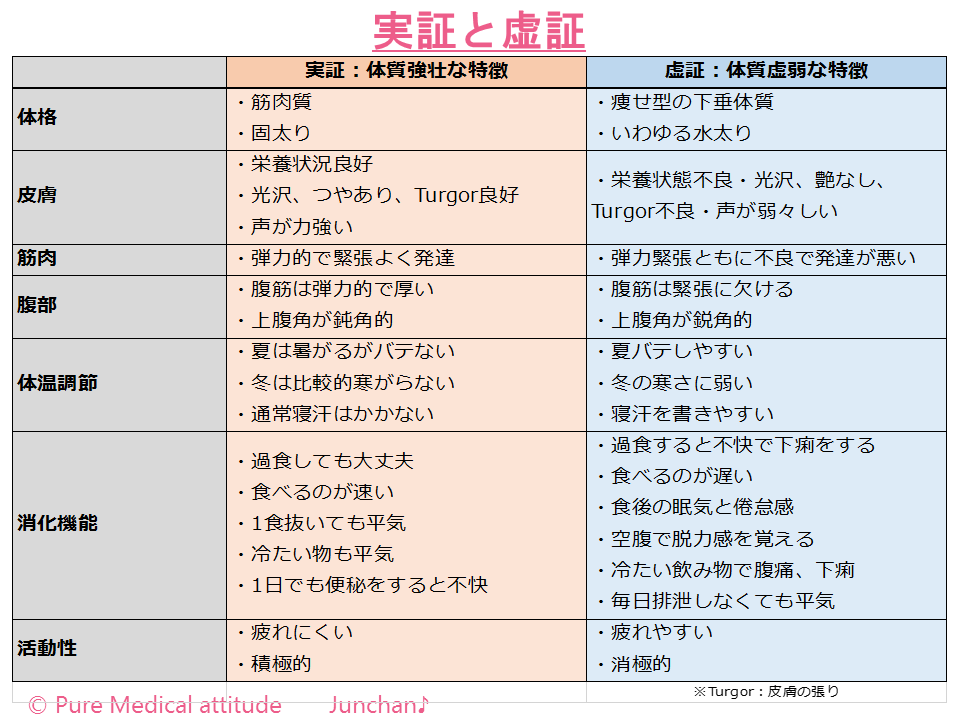

【証を決める考え方、実証と虚証】

「証」とは、パターン認識、患者さんの特徴を診分けることです。

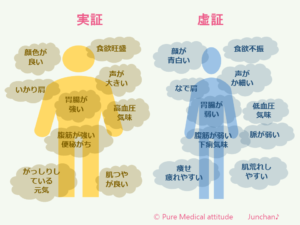

〔実証と虚証〕

実・虚とは、体力や抵抗力の程度の基準となります。実と虚の特徴を半分ずつ持つ人は、「中間証」といいます。一見の体格などの外見のみではなく、顔色、声の出し方、姿勢、性格なども総合的に判断を行います。一見がっしりタイプで実証に見えても、風邪を引きやすいとか、痩せ型で虚証に見えても活動的で元気な場合もあります。どちらとも言えないタイプや、年齢により変化もしてきます。

<実証と虚証>

[実 証]体力充実

攻撃的な治療を行う(発汗、瀉下など)、体力抵抗力が充実している。健康そのもののように見えるが、体力が充実すると便秘になる、コレステロールや中性脂肪、血圧などの上昇、尿酸値が高いなど排泄されるべき物質が体内にたまった状態にあると考えられます。

[虚 証]虚弱体質

体力を補う治療(溫、和など)体力がなく弱々しい感じの人。病因が体内に侵入し、その病因に対する精気、体力が低下し、原因菌が優勢な状態にある場合、低血圧、冷え性などいわゆる胃弱な人は虚の状態だといえます。

<実証・虚証 イラスト>

〔陽証と陰証〕

陽と陰は、患者さんの病態や体質を示す基準となります。陽証に傾くか、陰証に傾くかどちらかに偏ることは好ましくなく、両証のバランスが取れた状態がよいとされます。この陰陽のバランスが崩れると身体の不調と人は感じます。検査結果には現れないこともあるのかも知れません。いわば「未病」の状態だといえます。

[陽 証]

明るい、暑いなど元来、日なたを指しそこからイメージされることばです。

暑がり、顔色がよい、冷たい飲み物を好む、脈が速い。

[陰 証]

暗い、冷たいなどの日陰からイメージされる状態を指すことばです。

冷え性、寒がり、顔色が青白い、手足が冷える、下痢気味など。

これらの、「実と虚」「陽と陰」である程度のパターンに分けてみることができるかと思います。そして、イラストに示したような症状を解消するために漢方薬が処方されます。

その他に、症状の診立てをするときに「熱と寒」という見方と、身体のどの部分に症状が出ているか「表と裏」がありますが、これから先、症状と合わせてお伝えしていきたいと思います。

1-3 漢方を用いるメリットとは

【漢方のメリット】

漢方の目的は、健康的なライフスタイルにあります。少しずつ体質を改善していくために身体の自然治癒力を高めて症状を改善することにあります。更年期障害などには特に効果的に用いることができます。病気というほどではないけれども、軽い症状があらわれているという未病にも、漢方薬はとても効果的です。

- 自覚症状の改善に効果が期待できる

- 病因や病態が確定できていない未病に対して強い有効性を持つ

- 病気を治す(Cure:キュア)効果ではなく、癒す(Care:ケア)効果がある

- 単一製剤で多くの薬効があり、体質改善にもつながる

- 主症状の改善のみならず、周辺症状も改善される

- 免疫賦活作用を有し、体力をつける作用がある

- 人間が本来持っている自然治癒力を高める(体質改善、風邪をひかなくなる)

- 身体と精神を同時に治療できる(心身一体)

- 漢方の作用は自然で、西洋薬に比べて副作用が少ない

- 医療費削減

【漢方のデメリット】

漢方薬は複数の生薬が症状にあわせてブレンドされています。配合された生薬が時間をかけて体質を改善していくことが目的となります。

- 漢方薬は、遅効性のものが多く、効果の表れ方が緩やか。

- 緩やかに効果があらわれるため、継続して服用することが求められる

- 味に癖のあるものが多く、飲みにくさを感じる場合もある。

- 手術可能な病気や細菌感染などは、西洋医学の方が圧倒的に優れている。

- 自分の体質に合わないものは、効果が感じられないこともある。

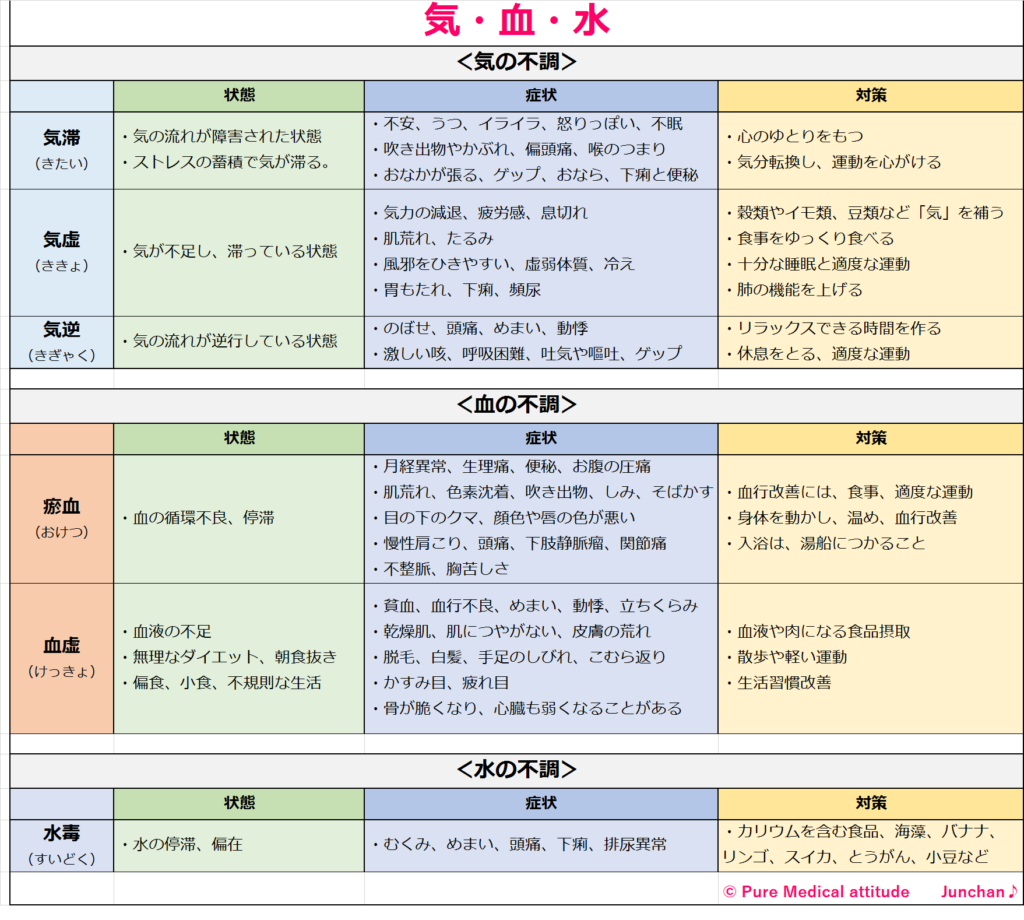

2.漢方医学でみた病気の考え方「気・血・水」

東洋医学では、人の身体は、気・血・水の3要素で構成され、全身を巡り、活動させていると考えられています。この3つの要素が不足したり、滞ったり、偏った時に体調不良や病気になったり、さまざまな障害が起こると考えられています。

- 気:生命のエネルギー、元気、気力など、神経機能をあらわします

- 血:血液、全身を循環し、臓器に栄養を運ぶ役割

- 水:体液や分泌液、血液以外の水分、水の代謝や免疫に大きくかかわります

この3要素が全身を循環し、バランスを保つことで生命が維持されています。この3要素のうちのどれかの不足や、循環が滞ると、身体に不調をきたすことになります。

【気】

人を生かしているエネルギー、生命力のことです。何気に日常で使っている、元気、やる気、眠気などすべて「気」です。人の行動の元、心には気のエネルギーが深く関わっています。気は、目には見えなくても、常に体内を循環し、体力が低下した時やストレス状態には気の循環が滞ってしまい、循環する気が不足しているとされます。

【血】

全身を循環し、生命を維持するために皮膚、筋肉、目、鼻、胃腸、子宮などあらゆる組織や器官に栄養素を運んでいます。西洋医学でいうところの血液とされ、血の循環が順調であれば、皮膚が潤い、力がみなぎり、生命活動も活発になります。血量の不足や、血のうっ滞は、さまざまな症状を引き起こします。

【水】

体内を循環する血以外の水分となります。体液や分泌液、尿や浸透圧のことを指します。水の循環が円滑ならば、皮膚は潤いと張りが保たれ、筋肉、関節の動きをスムーズに保つことができ、脳にも栄養がもたらされ充実されます。不足や水分調節の器官に異常が生じるとむくみやめまいなどさまざまな体調不良の原因となります。

<気・血・水>

3.エキス製剤の効果的利用方法

漢方にはエキス製剤が薬局で売られています。生薬から煎じ薬がつくられます。煎じ薬は、原材料にちかい状態ですが、服用の際には手間がかかります。エキス製剤は、煎じ薬を濃縮エキスにし、さらに顆粒状に乾燥させて作られています。扱いやすく持ち運びできる形状です。

この、エキス製剤の効果的な服用方法を先日の講座からシェアいたしましょう。

【白湯に溶く】

白湯(熱湯)コップ1/2~1/3+エキス製剤1包

- 吸収速度を上げる

- 味や香りの効果は期待される

- 手間がかかるが治療に積極的になれる

【食前に服用する意義】

漢方は、通常、食前または、食間(食事と食事の間)での服用と指示されます。

〔漢方薬の主要活性成分〕

- アルカロイド:少量で激しい作用を出すものが多い。エフェドリン(麻黄)とアコニチン(附子)に要注意

- 配糖体:非糖鎖部(アグリコン)と糖鎖部から構成されている。水溶性が高く、疎水性の生体膜を透過しにくい、特定の腸内細菌で分解される

漢方には、上記の特性があります。エフェドリンの吸収は、食前の胃内が強酸性のため、激しい活性を持つアルカロイドの吸収が穏やかになるとされています。

【特殊な飲み方】

〔葛根湯の効果的な飲み方〕

感冒症状の初期、ゾクッと寒く感じた時、コップ1/2~1/3くらいの白湯に葛根湯エキス1包を溶き、小指頭大の新鮮な生姜の絞り汁を加えて服用する。

〔生姜汁にするとよい漢方エキス剤〕

- 身体を温める有効な作用:葛根湯、桂枝湯、香蘇散など風邪薬

- 吐き気を抑える作用 :半夏瀉心湯、小半夏加茯苓湯など

〔冷やして飲む〕

- 炎症が強い時:急性扁桃炎、急性咽頭炎、急性扁桃腺炎など

- 悪心、嘔吐があるとき(妊娠悪阻)、消化管出血があるとき

〔うがいをするように飲む〕

咽頭痛;桔梗湯エキス、甘草湯エキスなどを用いる

〔飲めない人〕

- 吐き気が強い時:冷やして少量ずつ飲む

- オブラートに包んで飲む

- 1歳未満児は、白湯に溶いて哺乳瓶で飲ませる

- 服薬補助食品を使用、味の濃い物

・ヨーグルトドリンク・かき氷シロップ・麦焦がし・海苔の佃煮・カレーライス・ハヤシライス・チョコレートクリーム・ハンバーグ(食材として入れる)

- 座薬にする

今日のまとめ

- 漢方は、中医学をもとに、日本国内で独自の形で広められた日本の伝統医学

- 漢方は、身体からの情報を「証」パターンで認識していく

- 西洋医学は、疾患の原因を侵襲力を下げる、漢方は、生体の自然治癒力を高める

<Pure Medical attitude のblog>

『今週のテーマ 未病改善と漢方の力』 2017.11.15~

- §1 今、健康ですか?未病を知る 2017.11.15

『関連ブログ』

- 健康を考える §1 自分の健康を意識していますか(2017年5月28日)

『最近のブログ』

「守る力と治す力 自然治癒力」2017.11.1~11.10

- §1 生まれながらに持つ力 2017.11.1

- §2生まれながら持つ免疫力 2017.11.3

- §3 新陳代謝も正しく理解、再生力 2017.11.6

- §4 しなやかな精神力 2017.11.8

- §5 自然治癒力UPで健康力 2017.11.10

「疲労を考える」 2017.10.23~2017.10.27

- §1 どうして疲れちゃうの?その原因とは? 2017.10.23

- §2 自律神経と疲労との関係性 2017.10.25

- §3 疲労回復予防につながる食事、睡眠、姿勢 2017.10.17

「摂食嚥下障害」 2017.10.16~2017.10.20

- §1 最近、むせることがある!? 誤嚥のサイン 2017.10.16

- §2 自分でできる発見法 2017.10.18

- §3 予防しよう!いつまでも食事を楽しむために 2019.10.20

「人の不思議 体内時計」 2017.10.9~10.13

- §1 身体に大切なリズム調節「体内時計」 2017.10.9

- §2 朝食の大切さを知る体内時計 2017.10.11

- §3女性こそは、ホルモンと体内時計 2017.10.13

「高齢者が抱える問題」 2017.10.2~2017.10.6

- §1 理解のための問題を知る 2017.10.2

- §2 骨粗しょう症が引き起こす問題 2017.10.4

- §3 高齢期物忘れ 認知症 2017.10.6

「呼吸を整える」 2017.9.25~2017.9.29

- §1「肺」唯一意識で調節出来る臓器 2017.9.25

- §2心の安定のための呼吸と脳の関係性 2017.9.27

- §3自分らしい呼吸リズムをつくる 2017.929

※参考資料 「漢方講座」東海大学医学部専門診療学系漢方医学 新井 信先生

※ご意見・ご質問は、こちらからお気軽にどうぞ

みなさまのお声を楽しみにしております。

今日も最後までありがとうございました。

☆Healthパーソナルセッション特別料金でご提案☆

臨床検査のプロ、メンタルトレーナーのプロが、個人に合った健康アドバイスです!

5,000円割引致します。コメント欄に「Blogを読んだ」とお申し出ください。

30年以上、実際のエコー検査を行なっている検査のプロ「超音波検査士」のライセンスを持つ臨床検査技師、そして健康のプロ、健康に関する知識を併せ持つ「健康管理士」の資格を持つNLPトレーナーが個々にふさわしい健康アドバイスをいたします。健診結果をご持参ください。そこにある実際のデーターを臨床検査のプロが分析して、健康アドバイスをいたします。

健診結果がよくわからない、異常値を直したい、何となく健康に不安がある、運動したいけど時間がないなど、さまざまな健康に関する不安は、日常のストレスからきていることも少なくありません。その原因をしっかりと探し出し、メンタルも合わせて改善していきます。NLPトレーナ、NLPカウンセリング、NLPコーチングのスキルを合わせて持ち、大学でも心理学を学んでいます。

お申込みは ⇨ Healthパーソナルセッション

Pure Medical attitude

代表 かたよし純子 Junchan♪ ※自己紹介はこちらから

臨床検査技師/超音波検査士/健康管理士一般指導員/健康管理能力検定1級

☆アンコモンセラピー読書会☆

~コミュニティ感覚でもご参加可能です~

人の心に興味ある方、主催者 Junchan に会いたい方もお待ちしています。

毎月、大崎ゲートシティ スターバックスコーヒーで開催しています。催眠療法家として名高いミルトン・エリクソン博士の戦略的手法が紹介されている名書「アンコモンセラピー」この読書会を毎月開催しています。次回は、11月20日(月)、HPイベント、Facebookイベント からアクセスしてください。お待ちしております♪