元気&HealthのJunchanのblogにご訪問ありがとうございます。医療スタッフのメンタルパートナー かたよし純子です♪ 検査技師目線で簡単理解ができる健康情報を多くの人に届けたい。そんな目的で週3回発信しています。今週は、冬場に多いウイルス感染をお伝えしています。前回は、感染性胃腸炎の代表格ノロウイルスでしたが、さっそくお腹のかぜ症状、胃腸炎の方々に遭遇です。。。そして、昨日から今年最強の寒波が日本に到来しています。日本海側は大雪、太平洋側はカラカラの冬晴れ、乾燥注意報が出されています。乾燥は、ウイルスの強い味方!インフルエンザの流行期突入宣言も出され、今日はインフルエンザをしっかりとまとめていきましょう!

1.インフルエンザを知るためのポイント3つ

1-1 インフルエンザとは?その症状とは?

1-2 かぜとインフルエンザの違いを知る

1-3 ハイリスク者の注意は必須!インフルエンザの合併症とは?

今日のプラスα

2.「かぜ症候群」とは?かぜをしっかり知っておこう!

3.マスクの正しい使い方

1.インフルエンザを知るためのポイント3つ

冒頭でお伝えしたように、東京都のインフルエンザ定点医療機関からの第47週(11月20日~11月26日)の患者報告数が、流行開始の目安となる定点当たり1.0人を超えたとの報告、私の住む横浜でも46週から流行期との報告があります。横浜市衛生局では毎週木曜日に情報更新とのことです。

インフルエンザとは?インフルエンザウイルスの感染により、発症する急性感染症です。多くは上気道炎症状、呼吸器疾患を伴うことで流行性感冒、流感とも言われます。 全ての年齢層が感染対象となり世界中で流行します。日本では毎年冬季に流行し、通常11月下旬~12月上旬に発生、1~3月頃ピークを迎え4~5月には流行は終息するパターンです。 一般にいわれるかぜとは異なり、急速に出現する38℃以上の高熱、悪寒、頭痛、全身倦怠感、筋肉痛を特徴とし、咽頭痛、鼻汁、鼻閉、咳、痰などの気道炎症状を伴います。腹痛、嘔吐、下痢といった胃腸症状を伴う場合もみられます。 一部Wikipediaより引用 |

1-1 インフルエンザとは?その症状とは?

【インフルエンザとは?】

インフルエンザ(influenza)は、インフルエンザウイルスを病原とする気道感染症です。一般のかぜ症候群とは分けて考える必要があり、十重症化しやすい疾患とされています。インフルエンザの語源は、16世紀のイタリアの占星家たちが、インフルエンザの流行が周期的に現われるところから、星や寒気の影響(influence)と考えたことに由来するといわれています。インフルエンザは、人類に残されている最大級の疫病ともいわれています。

【インフルエンザの症状とは?】

インフルエンザは、ウイルスの感染を受けてから1~3日間ほどの潜伏期間の後に、急性発症の気道感染症で、季節性があるということです。インフルエンザは普通のかぜとは異なり38℃以上の突然の発熱、悪寒、頭痛や関節痛、筋肉痛、全身倦怠感で発症しその後、咳、鼻汁、鼻閉などの上気道炎症状がこれに続き、約1週間程度で軽快するのが典型的なインフルエンザです。いわゆる一般にいわれるかぜに比べて食欲不振を伴う全身倦怠感、食欲不振などが強く現れるのが特徴で、通常は、10日前後で症状は軽快し治癒しますが、まれに重症化することもあります。

とくに、高齢者や、免疫機能が低下している患者さん、糖尿病などの代謝疾患、呼吸器、循環器、腎臓などの慢性疾患を方は、年齢を問わずに重症化しやすく、合併症を誘発しやすいために細心の注意が必要です。また、小児では中耳炎の合併や熱性けいれん、気管支喘息を誘発することもあります。

【インフルエンザの感染経路】

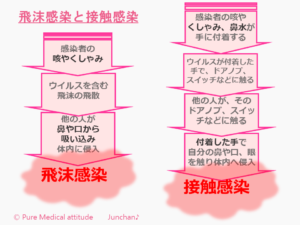

インフルエンザの感染経路は、飛沫感染と接触感染があります。

〔飛沫感染〕

感染者の咳により咳とともに飛沫したウイルスを周囲の人が鼻や口から吸い込み体内に侵入する感染経路です。

〔接触感染〕

感染者の咳から鼻水などから排出されたウイルスが手に付着し、手から周囲の家具など触った部分にウイルスを含む飛沫が付着することで、他の人へウイルスが付着し、触った人の手を介して、鼻、口などの粘膜を介してウイルスが侵入する感染経路です。

<飛沫感染と接触感染>

【インフルエンザの原因、インフルエンザウイルスとは?】

インフルエンザは、インフルエンザウイルスの感染により発症します。ウイルスが体内に侵入し、感染すると約50%が発症するとされます。1人の感染者からの人から人の感染は、1.1~1.5人の感染とされ、麻しんウイルスの10人と比較すると感染力は低いとされます。入院を要するような重症化した症例での死亡率は、2~9%との説明でした。潜伏期期間は、約2日間(1~4日)で、5~10日間は、ウイルスを排出するとされ、発熱する前日からウイルスは検出されるとされています。

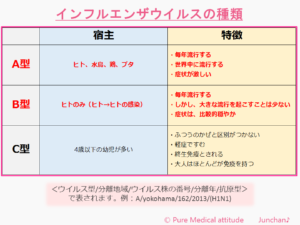

【インフルエンザの種類】

インフルエンザウイルスにはA,B,Cの3型があり、毎年流行するのは、A型とB型とされています。A型ウイルス表面には、H1~16、N1~9の亜型があり、これらの様々な組み合わせを持つウイルスが、ヒト以外にもブタやトリなどの宿主に広く分布しているとされます。B型は、比較的症状は穏やかで、人のみの感染とされます。C型は、ふつうのかぜとの区別がつかないとされています。

〔注意が必要なのはA型インフルエンザ〕

A型インフルエンザでは、数年から数十年ごとに世界的な大流行が見られますが、突然別の亜型のウイルスが出現することが原因となります。亜型の中でもウイルス遺伝子に起こる突然変異が蓄積され、HAとNAの抗原性は少しずつ変化するために毎年のように流行を繰り返すことになり、毎年罹患することもあり得るということになります。

A型インフルエンザは、他の種に比較して感染力が強く、症状も重篤になる傾向があるとされています。まれにA型、B型の両方を併発する場合もあります。

【世界のどこかで流行している】

インフルエンザは、一年中世界のどこかで流行しているとされています。日本が夏の季節のときは、南半球で流行しているとされ、その情報をもとに、その年の北半球のワクチン型を会議で決めるとされています。ワクチンを製造し、ハイリスク者中心に予防ワクチンを接種することで死亡患者を減少させることが目的とされています。

<インフルエンザの種類>

1-2 かぜとの違いは?インフルエンザの診断、予防

インフルエンザと普通のかぜとはどう違うのでしょうか。かぜと比較してインフルエンザの予防につなげましょう。

【インフルエンザは季節性の流行】

普通のかぜは1年を通して罹患しまが、インフルエンザは季節性を示します。日本では毎年、11~12月頃に流行期を迎え、年明け1~3月にピークを迎えます。

【かぜとインフルエンザの症状の違い】

かぜの多くは、発症後の経過がゆるやかで、発熱も軽度であり、くしゃみやのどの痛み、鼻水・鼻づまりなどの症状が主にみられます。

これに対し、インフルエンザは、突然の高熱を伴い急激に発症します。強い全身倦怠感、食欲不振などの全身症状が強く現れることが特徴です。関節痛、筋肉痛、頭痛も現れます。頭痛は緊張性の頭痛で、筋肉の緊張から締め付けられるような痛みを伴います。インフルエンザは、ときに、肺炎やインフルエンザ脳炎などの合併症を併発し、重症化することがあります。

<インフルエンザとかぜの違い>

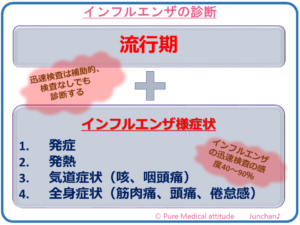

【インフルエンザの診断と治療】

インフルエンザの診断には、診療機関での迅速診断キットが用いられますが、その陽性率は、感度40~90%とされています。講座での医師の説明では、流行期にインフルエンザ様症状が見られる場合には、検査なしでもインフルエンザと確定するとのことでした。

〔陽性率になぜ幅があるのか?そこから見えた検査技師のつぶやき〕

臨床検査技師である私自身も、流行期の日勤夜勤などの当直帯には、1日に何件ものインフルエンザ迅速検査を行いました。陽性反応が出れば確実にインフルエンザの罹患となりますが、感度40~90%ということは、まれに陽性の患者さんで偽陰性となる場合もあるということです。(偽陰性とは、本来陽性の検査が陰性となってしまうことをいいます)

その原因はさまざまです。検査キットの感度というよりも、検査技師の私が思うには、原因は大きく2点です。

- その1、検体採集の方法です。つまり咽頭を綿棒で拭いますが、きちんと採取されていない場合

- その2、検査する者、手技にも関係します。医療者のスキルレベルが関係していることは否めません。診療機関によっては、検査技師以外の看護師や他の医療者が検査を行う場合もありえます。

患者さんに余分な負担をかけない方法、「流行期+インフルエンザ様症状」で診断をするという判断がよい方法なのかも知れないと、私には思えました。

<インフルエンザの診断>

【インフルエンザ治療薬】

インフルエンザの症状に対して、体内でのインフルエンザウイルスの増殖を防ぐ効果がある抗インフルエンザウイルス薬がもちいられます。抗インフルエンザ薬は、ウイルスを殺すことは出来ません。ウイルスの増殖を抑制する効果となるため、ウイルスが増殖してしまった後では薬の効果は無効になります。そのために発症後48時間以内の投薬が必要となります。

抗インフルエンザウイルス薬を発症後すぐに服用開始することにより、服用していない時と比較し発熱期間が1~2日短縮できるといわれています。ウイルスの排泄量も減少し症状も改善されるとされます。投薬により解熱しても体内にはウイルスが残っています。5日間の内服は必要です。

【インフルエンザの出席停止期間】

小学校、中学校、高校、大学などの出席停止期間は、学校保健安全法により決められています。

インフルエンザ出席停止期間

2017年11月現在、インフルエンザ発症後の登校可能な日は、発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過してからと学校保健安全法にて決まられています。

この2つの条件をどちらも満たす必要があります。 |

学校保健安全法は、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校とされています。発熱初日と解熱した日は、発熱期間に含み、いったん解熱したあとに再度発熱があった場合は、最後の解熱日で判断します。

1-3 ハイリスク者の注意は必須!インフルエンザの合併症とは?

インフルエンザに健常者が罹患した場合、重症化することは少ないとされています。しかし、合併症ハイリスク者は、重症化しやすいとされています。

【インフルエンザのハイリスク者とは?】

インフルエンザのハイリスク者とは、65歳以上の高齢者、小児、妊婦、免疫力の低下した人とされ、肺炎や上気道への細菌感染症を併発し死亡する例もあります。特に1歳未満の小児と高齢者は、健常者でも罹患率が高くなりますが、さらに心疾患、透析をされている慢性腎不全、抗がん剤治療されている方など、慢性疾患や免疫力が低下がみられるハイリスク者はさらに重症化するリスクがあがります。

【インフルエンザ合併症】

インフルエンザが重症化すると、合併症のリスクが上がる小児や高齢者では、インフルエンザ脳症や肺炎など発症する可能性があるため注意が必要となります。

〔小児に注意したい、インフルエンザ脳症〕

インフルエンザ脳症とは、インフルエンザウイルス感染により、発熱後、神経障害、意識障害、けいれん、嘔吐、頭痛、異常行動・言動などが現れる症候といわれています。最悪の場合は脳障害の進行、多臓器不全に至ることもあり、命にかかわる重篤な疾患です。幼児(満1歳から学齢まで)を中心とした小児において、急激に悪化する急性脳症とされ、目を離さないなどの注意が必要です。

急性壊死性脳症は、5歳以下(特に1~3歳)に好発するといわれ、A型インフルエンザ(A香港型)が原因のことが多く、発熱して平均1.4日後に発症するとされています。あきらかな原因は不明とされていますが、40℃以上の発熱の数時間継続、解熱剤内服などの何らかの原因で、脳の血管内皮細胞の障害による発症とされているようです。厚労省の調査では、50~200人程度のインフルエンザ脳症、その10~30%が死亡しているとのの報告があるようです。 一部ウィキペディアより引用

〔高齢者に注意したい、二次性細菌性肺炎〕

身体機能が低下し、免疫機能が低下した高齢者のインフルエンザウイルス感染は、細菌感染を招きやすく、細菌性の肺炎を発症しやすくなります。高齢者の死因原因の多くは肺炎です。細菌感染による二次性細菌性肺炎が懸念される場合は、早めの対応が必要とされます。

〔高齢者以外のハイリスク者も肺炎には注意!〕

高齢者はもちろんのこと、心疾患や呼吸器疾患、慢性腎不全など、糖尿病などの免疫力が低下する疾患など免疫不全をお持ちの方は、インフルエンザ感染後、二次性細菌性肺炎を引き起こしやすいので特に注意が必要です

〔ハイリスク者〕

合併症がハイリスクとなる人とは、

- 高齢者(65歳以上)

- 慢性呼吸器性疾患:喘息、慢性閉塞性肺疾患(COPD)など

- 心血管疾患(高血圧単独を除く)

- 慢性腎不全、肝疾患、血液疾患、糖尿病など代謝性疾患

- 神経筋疾患(運動麻痺、痙攣、嚥下障害)

- 免疫不全症候群(HIV感染、薬物など)

- 妊婦

- 長期療養施設の入所者

- 著しい肥満

- アスピリンの長期投与

- 抗がん剤治療

【インフルエンザ対策にはやはりワクチン接種】

上記のようなハイリスク者の方々には、ワクチン接種は必須です。インフルエンザに罹患し、発症すると重症化するリスクが高く、命を落としかねません。

医療者もワクチン接種は必須とされていますが、医療者の場合は、ハイリスク者へ接触する機会が多く、感染を拡大させてしまうリスクを排除するためです。医療者以外、老健施設などでも接種は望まれます。その他、ご家庭で高齢者や慢性疾患の介護をされている方々もハイリスク者の家族への感染防止にワクチン接種が望まれます。

〔卵アレルギー大丈夫?〕

先日の講座の中で卵アレルギーのことも説明されていました。卵アレルギーがあっても接種は可能だとのことです。その理由は、インフルエンザワクチンになってしまった卵は、アレルギーを起こさないとされているとのことです。つまりは、アレルギーを起す抗原、(アレルゲン)が別のものになってしまっているとの認識です。

〔接種してもインフルエンザに罹ります!〕

インフルエンザワクチンは、完全に感染を抑える働きはありません。接種しても罹りますが、通常でも軽症で済みます。インフルエンザワクチンの接種は、重症化することを抑えることが目的と認識してください。

基礎疾患がある人や高齢者の重症化を抑える効果があります。

- 健康な高齢者:発症45%抑制、死亡80%抑制

- 乳幼児 :発症20~50%抑制

今年は、インフルエンザワクチンが不足との報道があり、診療機関でも、職員のワクチンの確保が大変だと言われていましたが、そろそろ解消されるとのことです。今からでも流行のピークまでには間に合いますので接種をお勧めいたします。

2.「かぜ症候群」とは?かぜをしっかり知っておこう!

「かぜ」は風邪とも書きますが、邪気を含んだ風という意味があり古来、その風(空気)が通過する部分、呼吸器系疾患の総称として使われてきたとされています。

【かぜとは?】

かぜ症候群とは、鼻、のど、気管支などの呼吸器粘膜の急性炎症性疾患の総括をいいます。炎症はいろいろな病因から起こり、いくつかの病型を一括してかぜ症候群として扱われることが多いとされます。

かぜ症候群は、通常1週間くらいで自然治癒します。かぜ症状が2周間以上継続する場合は、かぜ以外の疾患を考える必要があります。同じような症状でも異なるウイルスに罹患し、再感染し長引くこともあります。病原ウイルスの診断は、簡単ではないために通常行われることもなく、有効な抗ウイルス剤もなく治療は支持療法となります。

鼻炎、咽頭炎、咽頭結膜熱、喉頭炎、気管支炎、肺炎など、症状の部位別、炎症名などでよばれています。かぜの合併症として、肺炎、中耳炎、副鼻腔炎などがあり治癒が長引くこともあります。

【かぜのおもな症状】

かぜのおもな症状は、くしゃみ、鼻汁、鼻閉(鼻づまり)、咽頭痛、嗄声(かれ声)、咳、痰などの呼吸器症状です。その他、発熱、頭痛、腰痛、倦怠感などの全身症状や、食欲不振、悪心、嘔吐、腹痛、下痢などの消化器症状を伴うこともあります。原因となるウイルスが異なっても症状には共通点が多く、病原による特徴的な症状もありません。

〔詳細な特徴としてみられるものは〕

・鼻かぜ

単にかぜといわれると鼻かぜのことをいいます。1週間程度の急性鼻炎の症状(くしゃみ、鼻汁、鼻閉など)めだちます。その他、咽頭痛、咳などの呼吸器症状、発熱や倦怠感などの全身症状がみられる場合もありますが、いずれも軽症。

・のどかぜ

咽頭の症状を主とし、病型的には咽頭炎です。咽頭粘膜が炎症を起こし、乾燥していがらっぽく、咳が出ます。咽頭痛をもっとも強く訴え、軽症の場合から重症例までいろいろあります。発熱や頭痛などもみられることがあります。

・扁桃炎

扁桃に炎症が見られる場合、扁桃が赤く腫れる、白い膿が付着し、激しい痛みを伴う。高熱が出て、全身の関節痛、筋肉痛、頭痛や腰痛などがみられますが、咳は出ません。レンサ球菌の感染の場合が多く症状もやや特異的です。

・急性喉頭炎(クループ)

喉頭の炎症にみられる場合、をクループといいます。鼻炎や咽頭炎に続発することが多く、声がかれたりときには声が出なくなることもあり、イヌの遠ぼえのような咳が特徴とされます。小児では呼吸困難を起すことが多く、熱はほとんど無く、あっても軽く済み、全身症状も同様である。

・咽頭結膜熱

喉と眼の感染により、引き起こされます。発熱、だるさ、頭痛、鼻汁、咳などのほか、咽頭炎による、のどの痛みと、眼の結膜炎を起こします。ほかの病型と異なり病原体は、アデノウイルスとされます。アデノウイルス感染症として別に扱われることもあるとのことです。

・肺炎

気管支や肺への感染でウイルスによる肺炎は、咳が激しい以外は、通常軽症で、かぜとして扱われる場合が多いとされます。咳や痰のほか、呼吸困難や胸痛、発熱などの症状がみられます。細菌性の肺炎は、抗生物質が有効です。

・インフルエンザ

前項でお伝えしたように、呼吸器症状のほか、38℃以上の高熱、頭痛、腰痛など全身症状が顕著で重症が多く、また伝染性が強いことが特徴です。

3.マスクの正しい使い方

今年いちばんの寒波が到来し、インフルエンザも一気に患者の増加が懸念されます。かぜやインフルエンザの予防には、通勤にはマスクは欠かせません。正しい使い方をしないと効果も得られません。

【マスクを付ける目的は?】

- 感染拡大の目的:咳やくしゃみの飛沫の飛散を防ぐ

- 感染予防の目的:飛沫やほこり等の粒子の体内への侵入を予防する効果

マスクにはフィルターとしての効果が期待されます。ウイルスや菌を含む、飛沫やほこりをマスクの外側のフィルターの部分でキャッチすることが目的となります。

ウイルスや菌からの感染予防のためには、マスクと顔の隙間を作らないことが重要です。顔とマスクの隙間があると、その隙間からマスクのフィルターを通さず汚染された飛沫が、体内に侵入してしまいます。

【マスク装着に関する注意点】

マスクの使用中や外す時には注意が必要です。マスクのフィルター部分となる、表面に触らないことも大切です。1日1枚をくらいで交換することが大切とされます。誤った使い方により、予防効果が得られない、それどころか、ウイルスや細菌を拡散させることにもなりますので正しい知識と注意が必要です。

〔マスクの付け方〕

ゴムひもを耳にかけて固定し、鼻、口、顎を覆います。鼻と口の両方を確実に覆うことが大切で、よく鼻を出している人を見ますが意味がありません。鼻の部分を押さえて鼻にフィットさせ、隙間がないようにするよう調節する必要があります。

〔使用中の注意〕

マスクの表面には、多くの飛沫が付着していることになります。そのため、使用中はマスクになるべく触らないようにする必要があり、もし触った時はすぐに手を洗うことが大切です。

〔マスクを外す時の注意〕

フィルター部分の表面に触らないよう注意し、両側のゴムの部分を持ち、顔から外しそのまま廃棄します。外した後は、すぐに手を洗うようにします。マスクは不潔なものという認識をしっかりと保つ必要があります。 ※マスクの正しい使い方イラスト 厚生労働省

次回、最終回は、冬の感染症、ノロウイルスとインフルエンザの予防法をしっかりとまとめていきます。ぜひ、次回もご訪問お待ちしております。

今日のまとめ

- 流行期とインフルエンザ様症状で迅速検査に頼らず確定診断、発症後48時間以内の投薬

- インフルエンザの症状は、急性発症、発熱、気道感染、筋肉痛、倦怠感など全身症状

- かぜ症候群とインフルエンザとは大きく異なり、ハイリスク者はワクチン必須

- A型インフルエンザは、変異を繰り返し、季節性に世界中どこかで流行している

<Pure Medical attitude のblog>

今週のテーマblog

「冬のウイルス感染症 」 2107.12.11~

『最近のブログ』

「循環器を知る」 2017.12.4~2017.12.8

- §1 心機能を正しく知って身体をいたわる 2017.12.4

- §2 よく聞きませんか!? 心不全とは? 2017.12.6

- §3 循環器疾患の原因と発症予防 2017.12.8

「生きるを考える」 2017.11.27~12.1

- §1 無常から考える生きがい 2017.11.27

- §2 平行線から考える人間関係 2017.11.29

- §3 死生学から見た生き方 2017.12.1

「未病改善と漢方の力」2017.11.15~11.24

- §1 今、健康ですか?未病を知る 2017.11.15

- §2 漢方は、日本の伝統医学 2017.11.17

- §3 漢方とアンチエイジング 2017.11.20

- §4 漢方で心も身体もスッキリと! 2017.11.22

- §5 漢方で冷えを改善、快適冬生活 2017.11.24

「守る力と治す力 自然治癒力」2017.11.1~11.10

- §1 生まれながらに持つ力 2017.11.1

- §2生まれながら持つ免疫力 2017.11.3

- §3 新陳代謝も正しく理解、再生力 2017.11.6

- §4 しなやかな精神力 2017.11.8

- §5 自然治癒力UPで健康力 2017.11.10

「疲労を考える」 2017.10.23~2017.10.27

- §1 どうして疲れちゃうの?その原因とは? 2017.10.23

- §2 自律神経と疲労との関係性 2017.10.25

- §3 疲労回復予防につながる食事、睡眠、姿勢 2017.10.17

「関連サイト」

- Wikipedia インフルエンザ、インフルエンザ脳症

- コトバンク かぜ症候群

- 厚生労働省 マスクの正しい使い方イラスト

・関連資料 横浜市立大学エクステンション医療講座「冬場の感染症」加藤英明 医師

(横浜市立大学学術院医学群 附属病院感染制御部 医学部血液免疫感染症内科)

※ご意見・ご質問は、こちらからお気軽にどうぞ

みなさまのお声を楽しみにしております。

今日も最後までありがとうございました。

☆Healthパーソナルセッション特別料金でご提案☆

臨床検査のプロ、メンタルトレーナーのプロが、個人に合った健康アドバイスです!

5,000円割引致します。コメント欄に「Blogを読んだ」とお申し出ください。

30年以上、実際のエコー検査を行なっている検査のプロ「超音波検査士」のライセンスを持つ臨床検査技師、そして健康のプロ、健康に関する知識を併せ持つ「健康管理士」の資格を持つNLPトレーナーが個々にふさわしい健康アドバイスをいたします。健診結果をご持参ください。そこにある実際のデーターを臨床検査のプロが分析して、健康アドバイスをいたします。

健診結果がよくわからない、異常値を直したい、何となく健康に不安がある、運動したいけど時間がないなど、さまざまな健康に関する不安は、日常のストレスからきていることも少なくありません。その原因をしっかりと探し出し、メンタルも合わせて改善していきます。NLPトレーナ、NLPカウンセリング、NLPコーチングのスキルを合わせて持ち、大学でも心理学を学んでいます。

お申込みは ⇨ Healthパーソナルセッション

Pure Medical attitude

代表 かたよし純子 Junchan♪ ※自己紹介はこちらから

臨床検査技師/超音波検査士/健康管理士一般指導員/健康管理能力検定1級

米国NLP協会認定NLPトレーナー

☆アンコモンセラピー読書会☆

毎月、大崎ゲートシティ スターバックスコーヒーで開催しています。ミルトン・エリクソンの戦略的手法を紹介されている名書「アンコモンセラピー」この読書会を毎月開催しています。次回は、12月29日(金)を予定しております。HP または Facebook よりご連絡ください。終了後、忘年会を開催いたします。合わせてぜひご検討ください。