今日もHealth attitude blogにご訪問ありがとうございます。医療と臨床検査の在り方を考える・メンタルパートナーのかたよし純子です♪ 今週も何を書こうか迷う日々です。先週自分の中に浮上してきたワードに「喜怒哀楽」がありました。感情表現ということでhealth attitude blogでも時々扱っていますが、今回は「怒・いかり」ということについて考えて見たいと思います。ひところ前にアンガーマネジメントという言葉をよく聞くことがありました。日常生活の中で「怒」をどのように自分の中で取り扱っていますか?いっしょに考えて歌だけたらと思います。

1.ネガティブと思われている強い感情「怒」とは?

1-1 怒り・アンガー anger はネガティブな感情?

1-2 どうして人は怒りの感情を持つのか?

1-3 怒りをコントロールするためのポイントは?

今日のプラスα

2.怒りのエネルギーを原動力とするアンガーマネジメント

3.感情を表すことば「喜怒哀楽」は中庸から

生理検査アティテュード®からのメッセージ

・強さの自己表現 どんな感情を伝えますか

1.ネガティブと思われている強い感情「怒」とは?

上記に示したように喜怒哀楽は「喜怒」「哀楽」の相反する感情を表現のことばを組み合わせて「喜怒哀楽」とされています。

『怒り』はマイナス?

「怒り」と相反するワードは「喜び」です。

では、怒りという感情はネガティブなのでしょうか。

1-1 怒り・アンガー anger はネガティブな感情?

人はさまざまな感情を持っています。「喜怒哀楽」とよく用いられますが、この4つでは表現しきれない感情があります。カウンセリングをするときに、自分の語彙の少なさを実感させられるときでもあるのですが、さまざまな感情をワードにしようと考えるときにかなり悩むこともしばしばあります。

❍怒りはネガティブな感情?!

怒りという感情をネガティブと思っている方も多いのでしょうか。怒りはマイナスの感情なのでしょうか。そして、ネガティブはほんとうにマイナス感情なのでしょうか。

私はプラスの感情よりもむしろネガティブなものは強い感情だと思っています。「喜怒」と「哀楽」とそれぞれ反対の意味を表す漢字を組み合わせています。「喜」の反対は「怒」、そして「哀」の反対は「楽」です。

怒りのもつ強い情動の活かし方、自己コントロールする方法を学ぶことによって、自己実現につながる強いエネルギーになると私は思っています。

❍怒りに任せて行動すると失敗する?!

すごく腹立たしく

怒りのやり場がない…

そんな経験が誰にでもあるのではないでしょうか。怒りに任せてそのまま行動に移すことが無くても、感情としては誰でも持つことがあると私は思っています。

●自分の思い通りにならない感情

スーパーなどでときどき、泣き叫んでいる小さな子どもを見ることがあるのではないでしょうか。自分の欲しいものを買ってもらえない、ということで泣いていることが多いようですが、自分の「欲しい物・物欲」が満たされないことによる不満が怒りとして喚き散らすという行動として表現されているようです。

小さな子どもならば「駄々をこねる」ということで片付けられてしまいます。しかし、この状況が大人になったらどうなるでしょうか。

物欲という感情をうまく処理されないと、犯罪につながることもあるのではないでしょうか。

怒りを表出させるきっかけとなる感情を知る必要があるのではないでしょうか。

❍原初的な感情とされる怒り

怒り、アンガーは、人間の原初的な感情、すなわち一番初めに持つ感情のひとつだとされています。怒りの感情はさまざまな要因や理由で湧き上がってくるような感情です。

目的を達成できない時、身体を傷つけられた時、侮辱された時などその理由は人によって様さまざまな状態で表出される情動、人を行動に向けさせるような強いエネルギーです。

1-2 どうして人は怒りの感情を持つのか?

まったくもう! ムカつく!!

日常の生活中でどんなときに、怒りを感じることがありますか?

< 怒り anger >

人間の原初的な感情のひとつ

様々な要因や理由で生じる

〔怒りの感情の原因〕

- 目的を達成できない時

- 身体を傷つけられた時

- 侮辱された時、憤りを感じた時

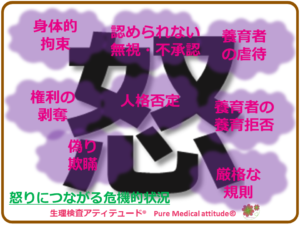

怒りは人の原初的な感情のひとつとされ、怒りは自分が何らかの状況下において、身体的に傷つけられたときや危険にさらされたと意識したとき、認識したとき、さらに心理的に自尊心や名誉を傷つけられたとき、有形、無形に関わらず危機的な状況にさらされたときなどにも怒りという感情を生じることもあります。

怒りの感情の誘引

危険にさらされたときの意識・認識に起因

生死に直結する感情

❍「〇〇の瞬間」人は怒りを持つ!

人はどのような理由で怒りを覚えるのでしょうか。

怒りの感じ方、強さはは人それぞれですが、人が怒りという感情を表出するときは、上記に示したように、身体的に生死に直結するような「身体的危険」という状況に置かれそうになった場合、または、心理的な侮辱、自尊心を傷つけられるような「心理的危険」という状況に追い込まれた時などだとされています。そこには、不安や恐怖などの感情が混在する場合もあるかと考えられます。

怒りの感情を引き出す原因は人生のステージごとに当然異なり、その人の人格が形成される年代ごとにも異なる傾向があります。

●幼児期:身体的な拘束

- 食事を与えられない

- 養育者の虐待 など

●児童期:自己主張、反抗期

- 体罰に近いような厳格な規則

- 自分に注目してくれない、かまって貰えない

- 否定的な親の態度、親に認めて貰えない

●成人期:社会的要因

- 権利の剥奪

- 他人からの不承認

- 偽りや欺瞞

- 人格否定

❍人の人格心理形成

乳幼児の人格形成はほぼ1歳までには、周囲の人たちとの情動のやり取りが出来る能力が備わっています。乳幼児期の愛着形成がいかに大切なのかということも過去のブログでまとめています。

幼少期の愛情を持った関わりをすることの大切さは、

- 生後2ヶ月~5ヶ月:中核自己感-他者との区別を認識する(自己の認識)

- 生後5~6ヶ月 :主観的自己感-親など養育者との情動体験のやりとりができる。

❍扁桃体でキャッチされる「危険」というサイン

乳幼児でも「危険にさらされた」という認知は本能でキャッチされます。脳の大脳辺縁系にある扁桃体でしっかりと感じとることができます。そして、幼少期の無意識のメモリーとして無意識レベルに記憶されます。

大脳辺縁系は、人間の情動や欲動、記憶に深く関わりをもつ場所です。海馬と扁桃体はその大脳辺縁系に位置しています。海馬は人の記憶・メモリーの役割を行い記憶を蓄えています。

扁桃体は海馬の先に位置します。この海馬と扁桃体、両者の構造的位置関係が、意味化される前の体験と記憶は、人の情動体験として深く結びつき「トラウマ」の発現となっています。

つまり、扁桃体でキャッチされる

「怒り」は自己を守ろうとする脳の原始的な反応

1-3 怒りをコントロールするためのポイントは?

「怒」という感情の持つ意味をもう少し掘り下げてまとめておきたいと思います。

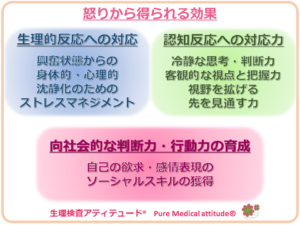

❍怒りによる学習効果を考えてみてください

人が怒りの感情から解き放たれる時、どのような感情に置き換わっているでしょうか。中庸という意味合いも在るのかも知れません。

1)生理的反応への対応

興奮した身体や心の鎮静化のためのストレスマネジメント

2)認知反応への対応力

混乱している心の心的状態を整理するために、冷静に考える力を育てる、現在の状況を客観的に把握することや、視野を拡げることや、先を見通す力を育む

3)向社会的判断力・行動力を育成

自分の気持ちや欲求を、適切な方法で表現するソーシャルスキルを得ることができる

怒りは人の心の成長を促すことにもつながります。自分の言葉や言動が周囲の環境に対してどの様に作用しているのかということを、反省し考えることで、精神的な自己成長へ学びにつながることも期待できます。

すべての行動には明確な意図があり、その行動は自分の中のどのような感情からもたらされたものなのかということを学ぶことによって成長が促されると私は考えます。

<怒りから得られる効果>

❍怒りは二次感情

怒りは二次感情だということを何度かお伝えしています。

アルフレッド・アドラーの提唱する個人心理学・アドラー心理学では怒りは二次感情と言われています。二次感情とは「怒り」を引き出す別の一次感情が先にあるといわれています。アドラー心理学では、個人は目的を立てて、その目的を達成させるために行動をする、目的のために感情を表すとされています。

行動するために

感情がある

そのように考えると、他者に対して腹が立つことがあった場合、人は怒鳴ることがあります。怒鳴るという行為は大声を出すという行動を促し、相手に対して「私はあなたに腹を立てている」という状況説明をするために怒鳴るという行動をするために怒りを持っているという解釈になります。

ちょっとややこしいかも知れませんが、要約すると、

怒鳴るために

怒りの感情を持つ

❍いつもイライラしていませんか

以前、子育て時代の私の口癖

「時間が無い」

この言葉を肯定させる自己満足のために、忙しそうに日常的にせかせかと周囲を駆り立てるような行動をしていた、そのために「イライラ」の感情を無意識に持っていたように思います。常習的に「怒り」につながる二次感情のイライラスイッチを持っていました。

「私は忙しい人」その根底には、周囲から必要とされていたい、自分の居場所を常に確保して置くためだったのかも知れません。

あれもやりたい、これもやりたい、でも忙しい

こんな自分を演出していたのかも知れませんね。今だからそう自己分析できるように思います。

●イライラ、怒りセンサーの発動時

肩の力を抜いて、息を吐き出して見てください。そして、ゆっくりと深呼吸を1回でいいです。

3秒で息を吐き出す

3秒で息を大きく吸う

以前アンガーマネジメントでよく言われた6秒待つということが成立します。この6秒で自己を客観視して安全な目的感情を得ることができます。

怒りの感情を想起させるために人は怒鳴り声をあげているのです。大声を張り上げて「怒っているのだ!!」ということを証明しているとも言えるのではないでしょうか。怒鳴ることで相手を、威嚇して自分に危害を与えようとしている相手から自己を守るという行動を起こすために怒りの感情を持ち出しているのです。

❍自分を守るための選択肢を増やす

自己を守るためのその他の行動を行うための感情を得ることです。その他の選択肢、感情はさまざなな情動を自らの心から見出すことが必ずできます。

冷静に!自分は安全だ!!

イライラしてきたなぁと感じたら、席を離れること、視点を変えることもなども効果的です。脳は、ひとつの感情しか持つことが出来ないのです。客観的に自分を見つめてスイッチを切り替えれば自分の感情をコントロールすることが出来ます。怒りは決してマイナスな感情ではありません。強い怒りは大きなエネルギーを持ちます。人に力を与え、行動させることができます。

現実に私を独立へと導いている感情も怒りから発しています。

2.怒りのエネルギーを原動力とするアンガーマネジメント

怒りのプラス効果をもう少し加筆しておきましょう。

❍私の強さは「怒り」です

私はよくエネルギッシュだといわれます。そして、私は自他ともに自覚している、エニアグラムタイプ8は、怒りを原動力として、強さを持つ人です。

『なんでそうなるかぁ!』

『それ!絶対に、おかしい!!』

こんなことを心のなかでよくつぶやいています(笑)

腹が立つからなんとかしたいと思う感情が底辺に在ることをよく感じます。言い換えると自分の中のスケール・価値観に反することに出会った瞬間に、浮かぶ言葉と湧き上がる感情だということです。

でも、そのまま口には出しません。こんな場面では、

冷静に思考を働かせること

ここで、大切なことは...

自己を冷静に見る視点を常に意識すること

怒りを覚えた後に、一旦、自己の持つ感情を俯瞰すること、感情のままに行動しないということが重要となります。

「イラッ!」

とした感情が表出したその瞬間、一呼吸おいて、腹が立っている自分を

「こいつ腹立つなぁ...ブチっ!」

と、そう思ったなぁと、思うことです。

我慢できない!と思ったら、席を立つ、視線を変える、息を吐く、吐く息とともに怒りの感情を心から吐き出します。

イメージすることも良い方法です。

「怒り」のカラーを感じたらそのカラー変えてしまう。カラーを吐き出し清涼なイメージ、グリーンや爽やかなブルー系のなどのクールカラーをイメージして心を充たすなどなども、沸騰しかけた脳を静める効果があります。

相手の顔をおもしろ可笑しく、思わず吹き出してしまうような様相に頭の中でいたずらしてしまうことも効果的です。

誰も超能力者でなければ、頭の中味までみることはできませんよね。

❍脳は実にシンプル

できるだけゆっくりと「息を吐く」という行為は戦闘状態を静めるための副交感神経優位へといざなわれます。呼気は生理学的に心拍を落ち着かせる効果があるからです。

呼吸のみが唯一、自分で

自律神経コントロールが出来る器官

ぜひ、ご活用くださいね(^_-)-☆

3.感情を表すことば「喜怒哀楽」は中庸から

このブログのテーマを「感情」するきっかけとなった「喜怒哀楽」を調べてみました。

❍喜怒哀楽とは中庸からのことば

感情を示す言葉として「喜怒哀楽」ということをよく聞くのではないでしょうか。例えば、あまり感情を表に出さない人に対して「あの人は喜怒哀楽に乏しいよね」などです。

喜怒哀楽

「喜怒哀楽の未だ発せざる、これを中と謂う」

『喜怒』と『哀楽』

人の感情「喜怒哀楽」

- 喜(喜び) :よろこぶこと、うれしく思うこと

- 怒(怒り) :おこること、いきどおり

- 哀(哀しみ):かなしむこと、かなしい気持ち、かなしい心

- 楽(楽しみ):たのしい感じること、心が満ち足りること

喜怒哀楽とは、喜び、怒り、哀しみ、楽しみという人のさまざまな感情を併記したことばです。儒学の四書の中の「中庸」の冒頭に出てくるとのことです。いろいろ検索していくと「喜怒哀楽の未だ発せざる、これを中と謂う」という文脈のなかのことば、なかなか奥が深そうです。私の中の読みたい本に区枠しておきたい思います。

❍「喜怒哀楽」感情豊かな人

「喜怒哀楽」豊かな感情は人を育てると良く言われます。

喜び・怒り・哀しみ・楽しみ

感情を表現することが難しいと感じることも否めません。日常的に感情表現の行動を意識してみることも大切なのではないでしょうか。

自分の中の感情を引き出すために行動をする、楽しいから笑うのではなく、笑うから楽しくなるのです。

❍中庸とは

中庸という意味についても少しまとめておきましょう。

中庸とは

- 常に変わらず、偏りがないこと、過不足がなく調和がとれている、そのありさま

- アリストテレスの倫理学 メソテース:中間にあること

- 人間の行為や感情における超過と不足を調整する徳とする

- 徳の中心になる概念:過大と過小の両極端を悪徳する

- 正しい中間を発見してこれを選ぶこと

心もバランスが大切です。自分の中に「今この瞬間」どのような感情があるのかということ、そしてその感情の割り合いを意識することからメンタルヘルスケアを行う。自分の持つ感情を無意識から意識化すること、その根底にある自己を守るという危機感からのメッセージが「怒り」につながります。

このことが理解できれば、怒りの対する心のマネジメントに活かすことが出来るのではないでしょうか。

次回は怒りと相反する感情「喜」をまとめたいと思います。では、今日はこのあたりで...

今年は早くもインフルエンザが流行期だそうなのですが、今月末あたりにまとめていきます。お気をつけください。 ※昨年のインフルエンザ情報ブログはこちらから

生理検査アティテュード®からのメッセージ

・強さの自己表現 どんな感情を伝えるのか

私自身、周囲の人たちの印象は覚えていませんが、幼少期、とくに小学校時代は、自分の感情をあまり表現する子どもではなかったと自分では思っています。

いつからだろうか...はっきりと自分の意見を言うようになったのは...笑

『記憶にございません!』

先週こんなタイトルの映画を見てきました(笑)

自己の中にある「弱さ」と「強さ」自分自身が向き合う、そして自分の感情に正直に真摯に向き合う姿勢...そんなメッセージを受け取りました。

話を戻しますが、自身の負けん気の強さは、幼少期から有ったと自覚はしています(笑)が、その気持ちをそのまま表現して「強さ」のみ全面に表出していた時期もありました。

強い=怖い

そんな印象があったようです。まさしく「エニアグラムのタイプ8」そのまま、言い添えるとそこには「色」の持つ外見力も加味されていた感じていますが、そのお話は、次回に持ち越しましょう。

❍強い気持ちが全面に出る性格

自分では当初意識していなかった言葉の使い方、「じゅんちゃんは言い切るよね」そう知人から言われたことがあります。はっきりして話を聞いていて気持ちいいとそう言って戴けました。心理学を学んでからは、少し変わったと自分では思っているのですがいかがでしょうか(苦笑)

そのことばの表現を変えると、事実に対して自分の意見を言い切るという表現、伝え方です。それが強いと受け取られることももちろんあります。そしてそのときの、ことばの用い方、声のトーン、口調、テンポ、外見的な表現としての身振り手振り、姿勢、視線や表情などもプラスされます。

『自分が最も伝えたい感情』

このことが最も重要だと私は考えます。

いちばん大切なのが「感情・ステート」です。そして、自分の中に在るその時の感情のボリュームの強さだと思っています。どれくらいその「伝えたい感情」に自分自身が傾倒しているかということです。

いかがでしょうか?人に何かを伝えたいと心から願うとき、どのようにしています

か?

Pure Medical attitude

生理検査アティテュード®

Junchan♪

今日のまとめ

- 怒りは原初的な感情、自己に危険を感知する能力、

- 怒りは二次感情、怒りにつながる一次感情は人によってさまざまなある

- 怒りのマネジメントは、自分を守るための他の感情を二次感情として想起させること

『Pure Medical attitudeからのお知らせ』

久しぶりにビジョンが湧き上がって来た…

そんなイメージがあります。

メンタルワークとボディワーク

双方のコラボレーション

11月に開講致します!

シリーズの企画の予定です。

初回は特別価格にて開催致します。

都会の異次元空間

会議室では味わえない木のぬくもり

『Office Pure』での開催です

☆ ☆ ☆ ☆

パーソナルセッション

health attitude session

心と身体をトータルでサポートいたします。

知っているようで以外に知らない自分自身

何かやりたいけれども、何をやってうまくいかない

やりたいことが分からない、その方法も分からない

そんな堂々巡り

自己の行動を俯瞰すること、自分を客観視することにより

日常では気づかないような、さまざまなことが見えてくることもあります。

自分の中にある凝り固まった価値観に気づくこともあります。

気づかないうちに思い込んでいるネガティブな価値観が

行動へのブレーキになっていること

その存在にも気づいていないこともあります。

私自身がそのことを体験してきたから

変われない理由は何もない。

必要なのは「変わりたい意思・行動」のみです。

Pure Medical attitudeのカウンセリングともコーチングとも受け取れる、自分の可能性を引き出す「独自の心と身体の個人セッション」です。

Pure Medical attitudeのカウンセリングともコーチングとも受け取れる、自分の可能性を引き出す「独自の心と身体の個人セッション」です。

会うだけで大丈夫です。

話せることだけで大丈夫です。

人に会うことが一番大切です

じっくり、しっかりと寄り添いながら、新しい自分発見のケアとカウンセリングそして「自分基準」を明確にしていくサポートをさせて戴きます。

「健診結果」の評価・対策もいたします。年間サポートもぜひ、ご相談ください。

※ブログや、セミナーに関する、ご意見・ご質問などお問合せは、こちらからお気軽にどうぞ

みなさまのお声をぜひ、お寄せください!楽しみにしております!

『今日の関連サイト』

- 喜怒哀楽 wiktionary

『Pure Medical attitude』過去のブログ

『関連ブログ』

- ネガティブ思考は、マイナスなのか? 2017.1.30

- 怒りのパワーをどう使いますか? 2017.1.17

- 腹が立つ!怒りと行動どちらが先? 2017.1.16

- 感情豊かに過ごすには 2017.1.20

最近のブログ

- ワクチン定期接種へ、乳幼児に多いロタウイルス胃腸炎 2019.9.30

『乳児の呼吸器感染症』

- §1 RSV感染症、乳児・高齢者は重症化 2019.9.23

- §2 強い感染力を持つ「百日咳」 2019.9.26

「知らない自分に出会う」

- その1 自分の強み・才能 2019.9.16

- その2 可能性を拡大させる自信 2019.9.19

「バランスをとる」

- §1 身体のバランス・姿勢の大切さ 2019.9.9

- §2 心のゆらぎとバランス 2019.9.12

「動脈硬化」

- 足が痛くて歩けない、でも休むと復活「末梢動脈疾患」 2019.8.19

- 動脈硬化を促進する5つの危険因子 §1高血圧 2019.8.22

- 動脈硬化を促進する5つの危険因子 §2 脂質異常症 2019.8.26

- 動脈硬化を促進する5つの危険因子 §3 喫煙の身体への影響 2019.8.29

- 動脈硬化を促進する5つの危険因子 §4 肥満から肥満症 2019.9.2

- 動脈硬化を促進する5つの危険因子 §5 糖尿病・血糖値コントロール 2019.9.5

「眼の健康」いつまでも明瞭な視覚を

- §1 加齢黄斑変性 2019.8.5

- §2 眼圧が正常な緑内障 2019.8.8

- §3 誰にでもおこる白内障 2019.8.12

「運動を考える」

- §1 運動に必要な栄養素を考える 2019.6.10

- §2 運動とエネルギーとの関係性 2019.6.13

- §3 外的要因その1 熱中症シーズン到来、暑熱環境 2019.6.23

- §4 外的要因その2 さまざまな環境要因 2019.6.27

※ご意見・ご質問は、こちらからお気軽にどうぞ

みなさまのお声をぜひお聞かせください!お待ちしております!

Pure Medical attitude

生理検査アティテュード®

代表 かたよし純子 Junchan♪ ※自己紹介はこちらから

臨床検査技師/超音波検査士/健康管理士一般指導員/健康管理能力検定1級/介護予防運動指導員/米国NLP協会認定NLPトレーナー/臨床心理学 基礎エキスパート取得

今日も最後までありがとうございました。

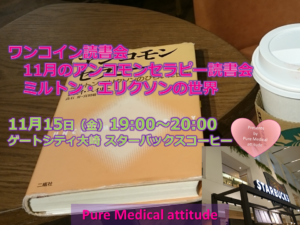

☆アンコモンセラピー「ワンコイン¥500」読書会☆

ヒプノセラピーにご興味ある方、ご参加お待ちしております!

毎月、大崎ゲートシティ スターバックスコーヒーで開催!詳細はイベントサイトより

米国の精神科医ミルトン・エリクソン博士は、発達障害だった?!

催眠療法の大家とされる、精神科医エリクソン博士は、変わった子どもと言われ、さまざまな感覚障害を持ち、読字障害、失読症ともいわれ、さらに色盲に音痴だとされています。そのエリクソン博士「ミルトン・エリクソンの戦略的手法」を紹介されているこの本の読書会です。心理療法にご興味ある方、 ぜひ、ご参加お待ちしております。

ぜひ、ご参加お待ちしております。

次回は、11月15日(金)PM 19時~となります。

お申し込み・ご質問は、下記のイベントサイトまたはメッセージにてお申し込みください。