JunchanのHealth attitude blogにご訪問ありがとうございます。医療スタッフのメンタルパートナー かたよし純子です♪ 今日のテーマは、「脂肪肝」です。先日TVで「かくれ脂肪肝」というタイトルで放送されていました。このhealth attitude Blogでも何度か扱っていますが、そのリブログとして「脂肪肝」という症状を簡潔にまとめていきたいと思います。脂肪肝は、実感することが出来ません。腹部超音波検査を行うと、肝機能障害が無くても脂肪肝となっている場合も少なくありません。脂肪肝は、運動で改善することができ、実際に改善された方に出会うと嬉しくなります。

1.脂肪肝は「中性脂肪」がたまった状態、理解への3ステップ

1-1 脂肪肝の状態を理解していますか?

1-2 アルコールだけが原因ではない、脂肪肝の原因

1-3 脂肪肝を放置すると...脂肪肝のリスクとは?

今日のプラスα

2.アルコール性脂肪肝と非アルコール性脂肪肝

3.肝臓の位置と働きの再確認

生理検査アティテュード®からのメッセージ

・脂肪肝の大きな勘違い!

『肝機能障害』と数字で示されても症状無ければ大丈夫?!

1.脂肪肝をもっと知ってほしい、そのポイント3つ

脂肪肝とは

肝臓に中性脂肪が過度に蓄積した状態

1-1 脂肪肝の状態を理解していますか?

正常の肝臓にも、約2~4%の脂肪を含んでいる

この脂肪の割合が

中性脂肪が30%を超えた状態が脂肪肝

○脂肪肝は体内の脂肪増加を示しています

脂肪肝は、肝臓の中性脂肪が30%を越した状態ですが、メタボリックシンドロームに合併しやすく、放置すると肝炎などを引き起こす疾患です。摂取エネルギーが消費エネルギーを上回ると、余分なエネルギーは、グリコーゲンや中性脂肪につくり替えられ、身体にたくわえられます。

そして、重要なのは、組織傷害に対する肝臓の反応として、出現するのが脂肪肝だということです。

●メタボリックシンドロームに合併しやすい脂肪肝

中性脂肪は、腸間膜(内臓脂肪)や皮下脂肪組織にたくわえられるほか、肝臓にも貯蔵され、肝細胞の30%以上に中性脂肪がたまると脂肪肝と診断されます。

肝臓に蓄えられる脂肪そのものは、内臓脂肪から区別されますが、脂肪肝の多くはメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)を合併しており、脂質異常(高中性脂肪・高LDLコレステロール・低HDLコレステロール)を起こしやすく、動脈硬化の重要な原因になります。糖尿病を合併する人も少なくありません。

脂肪肝の初期にはほとんど症状はありませんが、やがて肝炎を起こし肝硬変に進行することもあります。

原因のほとんどは過食と多量飲酒ですが、糖尿病・ステロイド剤の服用・栄養障害による代謝異常なども原因になります。特にアルコールではなく過食が原因で脂肪肝から肝炎・肝硬変となる病気はNASH(非アルコール性脂肪性肝炎)と呼ばれ現在注目されている疾患です。

原因のほとんどは過食と多量飲酒ですが、糖尿病・ステロイド剤の服用・栄養障害による代謝異常なども原因になります。特にアルコールではなく過食が原因で脂肪肝から肝炎・肝硬変となる病気はNASH(非アルコール性脂肪性肝炎)と呼ばれ、注目されています。

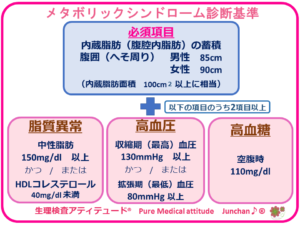

メタボリックシンドロームとは?

内臓脂肪型肥満をもとに、高血糖、高血圧や脂質異常が重なることで動脈硬化が進行しやすくなり、心筋梗塞などの心血管疾患や脳卒中の発症リスクが高くなる状態です。

メタボリック(metabolic)とは、「新陳代謝の」という意味があります。新陳代謝の不具合が生じた時に起こる症状をまとめたものを示します。

具体的には、「血液中の糖や脂肪代謝が正常ではなくなる症候群」、新陳代謝が異常な状態になったことによる複数の症状がある状態です。

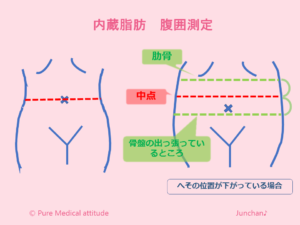

メタボリックシンドロームの診断基準は、内蔵脂肪の蓄積を「腹囲」で計測し、その計測値が、男性85cm以上、女性90cm以上が必須です。

この内臓脂肪にプラスして、「脂質異常」「高血圧」「高血糖」のいずれか2項目以上がある場合メタボリックシンドロームの診断となります。

日本では、ウエスト周囲径(おへその高さの腹囲)が男性で85cm、女性で90cm以上に加え、高血圧・高血糖・脂質異常の3つのうち2つ以上が当てはまる場合に「メタボリックシンドローム」と診断されます。

1-2 アルコールだけが原因ではない、脂肪肝の原因

脂肪肝=アルコールのイメージがあるともいえますが、超音波検査をさせて戴く中で、アルコールを飲まなくても脂肪肝という方にもよくであうことがあります。。

○脂肪肝のおもな原因は生活習慣

脂肪肝となる原因は、生活習慣の影響がもっとも大きいとされ、飲酒や過食による肥満、運動不足、糖尿病などがあげられます。原因となる中性脂肪は、摂取した炭水化物や脂質、アルコールなどの成分の脂肪酸から合成されます。身体に必要なものはエネルギーとして消費されますが、摂りすぎた脂肪酸は肝臓にそのまま蓄積され脂肪肝となります。

●過食・カロリーの過剰摂取

糖質・脂質の過剰摂取によるカロリーオーバー、いずれも身体にとっては、必要な成分で不足すると生命維持にも関わることもありますが、過剰摂取は脂肪肝の大きな原因となります。運動不足など、摂取された分のカロリーが消費しきれずに皮下脂肪や肝臓に蓄積されます。

●肥満・過体重

●肥満・過体重

脂肪をエネルギーに変えるためには、インスリンが重要な働きをしていることが知られています。

脂肪の酸化ストレスは、脂肪の肝臓への蓄積を増加させ、脂肪肝の状態は、インスリン抵抗性を低下させてしまうことになり、2型糖尿病疾患の原因とされます。肥満は、この状況を助長させることになります。

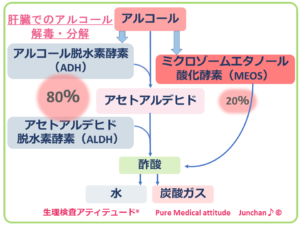

●アルコール

身体にとってアルコールは、排除される対象であり 有害物質です。アルコールのほとんどが肝臓で解毒されます。体内にアルコールが取り込まれると当然、肝臓は最優先でアルコールの分解処理を行うことになります。そのため、脂肪の代謝が後回しとなるために代謝されない脂肪は、肝細胞に蓄積されることになります。この解毒の過程で、また肝臓の働きに異常が生じることにより、肝臓中に中性脂肪が増えてたまっていきます。お酒を飲み過ぎると肝細胞の中での脂肪の入れ替わりがうまくいかなくなり、肝臓に脂肪がたまっていくことになります。

その他には、糖尿病や甲状腺、下垂体・副腎などの内分泌疾患があると脂肪肝になることがあります。

- 過度の飲酒

- 過体重 肥満

- 代謝異常

- インスリン抵抗性 ※糖尿病などに合併

- 中性脂肪の上昇

- 薬剤性

- 妊娠

- 抗癌剤療法などの化学療法剤 など

○肥満ではなくても脂肪肝に

最近では、上記に示したように、アルコールの脂肪肝以外、過食や肥満、糖尿病、脂質異常症などが原因の脂肪肝から肝炎へと移行する「非アルコール性脂肪性肝炎」も増加しています。

1-3 脂肪肝を放置すると...脂肪肝のリスクとは?

脂肪肝といわれてもきっと何の症状も無いと思います。でも...

症状が無い ≠大丈夫

ではありません。

○「異常な状態」だという認識が無い

以前にもお伝えしていますが、しっかりと脂肪肝だと認識できる状態の方に対して、「超音波検査受けたことありますか?」この質問に対して、「何も言われていません」そのようにお返事戴くことが相当数いらっしゃいます。脂肪肝と言われたことありませんか?とお聞きすると?「あぁ、そう言えば...言われたかなぁ」このようなお返事もあります。

●偶然に見つかってしまう「脂肪肝」

脂肪肝は、痛みなど深刻な症状がほとんどない疾患です。まれに、全身のだるさ、食欲不振などの症状も見ることがあるようですが、通常なんの症状も感じない疾患です。

健康診断や他の疾患で、たまたま腹部エコーを行ったところ指摘されたとか、血液検査で肝障害を指摘されたということがほとんどではないでしょうか。

○どうしてダメなの脂肪肝?

脂肪肝となる状態は、いずれ心臓疾患や血管疾患に代表される疾患、心筋梗塞、動脈硬化などを引き起こす原因リスクが上昇している状態だといえます。

●脂肪肝にとどまらない状態NAFLDにも注意して欲しい

そして、いちばんの問題は、脂肪肝は、肝臓に中性脂肪が多くたまってしまった状態です。脂肪肝には、大量の飲酒によるアルコール性の脂肪肝と、アルコールを1滴も飲まない場合や、お酒をあまり飲んでいないのに肝臓に脂肪がたまってしまった場合とされる非アルコール性の脂肪肝があります。

アルコールが肝臓によくないことは、よく知られているかと思います。脂肪肝=アルコールというイメージが定着しているのではないでしょうか。

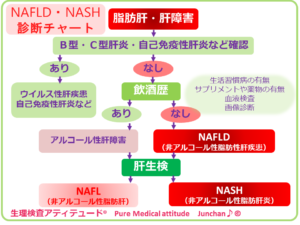

○非アルコール性脂肪性肝疾患:NAFLDとは?

そして、非アルコール性の脂肪肝から脂肪肝炎や肝硬変に進行した状態までを含む一連の肝臓疾患を「非アルコール性脂肪性肝疾患 NAFLD:nonalcoholic fatty liver disease(ナッフルディー)」といいます。

その原因としては、メタボリックシンドロームによる肝臓疾患と考えられ、肥満、糖尿病、脂質異常症、高血圧を伴っていることが多く見られます。

○NAFLDとNASH(ナッシュ)との関係性

NAFLDは、アルコールを除くいろいろな原因で起こる脂肪肝の総称となります。

●非アルコール性脂肪肝炎(NASH:nonalcoholic steatohepatitis)

NASHは、非アルコール性の原因、過食・運動不足・肥満(特に内臓脂肪型)・糖尿病・脂質異常症などに合併した脂肪肝を背景として発症する肝炎です。肥満や糖尿病では、インスリン分泌の機能低下により、肝臓に中性脂肪がたくわえられることにより脂肪肝となった状態をいいます。

肥満体型ではない場合でも運動不足や栄養バランスの悪い食事、不規則な食習慣などおもな原因と考えらる脂肪肝です。脂肪性肝炎や肝硬変へとの以降が懸念されています。また、薬物や妊娠、循環障害が原因で脂肪肝になることも少数みられます。薬物が原因となるNASHの発症は、薬物性肝障害となります。

飲酒しない人の脂肪肝が、非アルコール性ということはあきらかですが、多くの脂肪肝は、飲酒と飲酒以外の要因が関係し、アルコール性肝炎や非アルコール性脂肪性肝炎とも重複する部分があると考えられます。

○NAFLDとNASHとの違い、注意して欲しい少数にもNASHになる

アルコール性の脂肪肝とは、大量飲酒が原因となる脂肪肝のことを言います。

しかし少量のアルコール習慣の場合に見られる脂肪肝は、分類上は、非アルコール性脂肪性肝炎:NAFLDとなります。NAFLDのうちの多く、90~80%は、長期経過にても脂肪肝のままとされるようですが、この状態をNAFLDの病気・疾患の意味D:Diseaseを除いてNAFL(ナッフル)といわれています。しかし、残りの10~20%は、徐々に進行し、肝硬変や肝がんを発症する場合もあります。

この脂肪肝から進行する肝疾患を非アルコール性脂肪肝炎 NASH:nonalcoholic steato-hepatitis(ナッシュ)といいます。過食、肥満などの脂肪肝を招く生活習慣を改善することが必須となります。

NAFLDの診断は、非アルコール性で超音波検査やCT検査などの画像検査による脂肪肝の所見と他の肝疾患がないことで確定されますが、NASHの診断は、肝臓の組織を調べる肝生検による確認が必要とされます。

- 非アルコール性脂肪性肝疾患:NAFLD ナッフルディー

- 非アルコール性脂肪肝炎:NASH ナッシュ

- 非アルコール性脂肪肝:NAFL ナッフル

○NASHが注目されている理由

NASHが、単なる脂肪肝ではないと考えられているからです。肝硬変へと進行することや、さらには肝臓がんになることもがあるため、治療対象としての重要性が訴えられています。NASHという概念は、最近注目されている疾患概念です。日本では、まだ研究段階とされ、程度の状態で、どこまで進行するのかということの詳細は、今後の課題とされています。

○NAFL お酒を飲まないのに発症する脂肪肝 ※アメリカの肝臓学会ガイドライン

- 肝臓に脂肪が蓄積されている

- 目立ったアルコール習慣がない

- 脂肪肝を発症する他の要因がない

- B・C型肝炎ではない

2.アルコール性脂肪肝と非アルコール性脂肪肝炎

肝臓=アルコールのような印象もあるのではないでしょうか。そのため、お酒を飲まないし、太ってもいないから自分は、脂肪肝にはならない、と思っている方もいるのではないでしょうか。

○脂肪肝の分類

脂肪肝のさまざまな原因は、上記でお伝えしました。肝臓では、多様な生化学的機序が関与し、異なるタイプの肝傷害を引き起こすことが知られています。

脂肪肝の種類は、お酒の飲み過ぎが原因の「アルコール性脂肪肝」と、肥満、糖尿病、薬などが原因の「非アルコール性脂肪肝」に大別されます。

○アルコール性脂肪肝・アルコール性肝炎

体内に取り込まれたアルコールは、肝臓で解毒され体外へ排泄されますが、この過程や肝機能異常により、肝臓細胞に中性脂肪が蓄積されてしまうことにより脂肪肝を発症します。

アルコール性肝炎は、常習飲酒家などのよる大量飲酒後に発症、救命率の低い重症型アルコール性肝炎もあります。アルコール依存症が背景にある場合は、専門的な治療・注意が必要です。

●個人差があるアルコール性肝炎

アルコール多飲の場合、個人差があり必ずアルコール性肝炎を発症するというわけではありません。男女さでは、女性のほうが少ない飲酒量でアルコール性肝障害を起こりやすいとされています。さらに、1度アルコール性肝炎を発症した人では、飲酒をすることで、アルコール性肝炎を発症し、肝硬変へと進行していきます。アルコール依存症がある人に多くみられます。

○非アルコール性脂肪肝・非アルコール性脂肪性肝炎

非アルコール性脂肪性肝炎は、過食・運動不足・肥満・糖尿病・脂質異常症などに伴う脂肪肝を背景として発症します。

肥満や糖尿病がある場合、インスリンの機能低下が生じ、肝臓に脂肪が溜まりやすくなっていきます。肥満体型ではなくても、運動不足、変則的な食生活、急激な体重増加などにより肝臓に中性脂肪が蓄えられやすい状態となります。

○何れにせよ、脂肪肝は注意が必要です

肝臓の組織検査では、両者の肝炎の組織像に類似点があるとされ、肝臓内の酸化ストレスなどに共通する肝炎発症のメカニズムが示唆され、両者ともに進行して肝硬変や肝臓癌になる場合があります。

つまり、アルコール脂肪肝、非アルコール性脂肪肝ともに、そのリスク程度は異なりますが、進行すると肝硬変や肝臓癌にいたることがあるということです。

3.肝臓の位置と働きの再確認

肝臓のしくみの理解、いちばん大きく、再生力の高い臓器

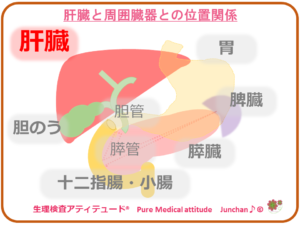

以前のブログでも取り上げましたが、肝臓のしくみは脂肪肝を理解のために、肝臓の位置とおもな名称からまとめていきたいと思います。

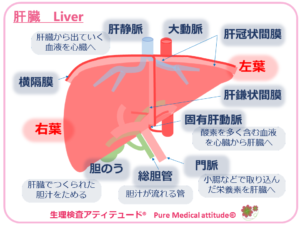

○肝臓は身体の中でいちばん大きく、いちばん重い臓器です

人の肝臓は身体の中でいちばん重い臓器で、成人では体重の約50分の1の重さといわれ、1~1.5Kg くらいあり、身体の中でもっとも大きな臓器になります。

○肝臓の位置

ご自分の肝臓の位置をご存知ですか。

超音波を行っていると、たまに「肝臓ってどこにあるのですか?」こんな質問を受けます。

一般的に、右胸の肋骨の下あたり、腹部の右上に位置します。右肋骨に守られるような位置関係に収まっています。その頭側には横隔膜があります。

右葉と左葉とに分けられ、左葉部分は、みぞおちの辺りから左側に位置し、胃と接します。肝臓の疾患は、ほとんどの場合、症状が出ることが少なく、よく「沈黙の臓器」とも言われます。

○肝臓の構造

○肝臓の構造

肝臓は、1~2cmの大きさの肝小葉からできていて、肝小葉は、数十万個の肝細胞が集まっています。幹細胞の間には、毛細血管が通り、肝小葉の周囲には、肝動脈、門脈があります。

肝臓は、1~2cmの大きさの肝小葉からできていて、肝小葉は、数十万個の肝細胞が集まっています。肝細胞の間には、毛細血管が通り、肝小葉の周囲には、肝動脈、門脈があります。

痩せた方、体格のガッシリとした方など、体型により骨格やその他の臓器との位置関係は、微妙に異なります。超音波検査を始めたばかりの技師さんが、腹部エコーを行うと、体系による位置関係を理解していないことがよくありなかなかうまく描出出来ないこともあります。

※関連ブログ「脂肪肝を知るための肝機能」

○肝臓の働き

肝臓は、アルコールの分解ばかりではありません。身体にとっては「肝心要:かんじんかなめ」のお話です。

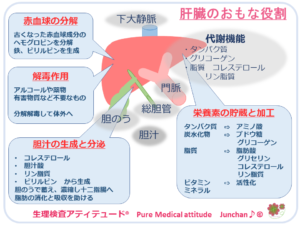

肝臓の栄養血管は、肝動脈です。そして、消化管(腸、胃、膵臓、脾臓)から集まった静脈が門脈という血管を通って、肝臓へ流入します。肝臓はこれらの集められた血液中の成分を代謝、解毒、合成、分解という重要な役割をしています。肝臓は、このように血液がとても豊富な臓器で、血液の色を反映する暗褐色をしています。

肝臓は、身体に必要なさまざまな栄養素の分解・合成をする代謝機能を司る中心的な臓器です。肝臓が元気であることは、すべての臓器にとって、とても大切なこととなります。糖の代謝、脂質の代謝、ビタミンの代謝、ミネラルの代謝、胆汁酸の代謝なども行っています。

●栄養素の貯蔵と加工

摂取されたタンパク質は、小腸でアミノ酸まで分解され吸収され、門脈から肝臓に運ばれます。肝臓で身体を構成するタンパク質(アルブミン)に組み替えられます。血液に必要なアルブミンとフィブリノゲン〈線維素〉を作り、血液中に送り出します。この代謝作用が肝臓機能の中でも最も重要なものです。フィブリノゲンは、止血に重要な働きをする血液凝固因子です。この時に余ったアミノ酸は、ブドウ糖に変換され、エネルギー源になったり、アンモニアに分解されたりします。

炭水化物、ブドウ糖をグリコーゲンに変えて貯蔵し、必要な時にエネルギーとして使うために血液中へ送り出します。このグリコーゲンは、血糖値の調節も行っています。

肝臓はこの他にも、ビタミンやホルモンの貯蔵や放出も行っています。

●有害物質の解毒作用

身体の中の老廃物や体外から取り込まれた有害物質の分解や、無毒化をして、尿や胆汁とともに体外に排出します。

アルコールは、90%以上が肝臓で代謝されます。アセトアルデヒドに分解され、その後、酢酸、炭酸ガスと水にまで分解され、体外に排出されます。飲み過ぎや、体調などにより、アセトアルデヒドが体内に蓄積すると、二日酔いや肝障害などの原因となります。

また。食べ物や飲み物の中には、栄養となるもの以外に有毒な食品添加物や薬物、細菌なども含まれていることがあり、これらの有害物質の多くは腸から吸収され肝臓に門脈を通して集まってきます。肝臓は無毒化して体外に排出する働きがあります。

●胆汁の産生

古くなった赤血球を材料として、胆汁という消化液を作っています。作られた胆汁は、肝内胆管から胆のうに蓄えられ、濃縮され、食後、脂肪の分解を助けるために総胆管という管を通り。十二指腸へ流れていきます。胆汁の成分は、胆汁酸、コレステロール、リン脂質、ビリルビンなどで、脂肪を乳化させる働きをします。肝臓から分泌される胆汁酸には、コレステロールを排泄させる働きがあります。

●赤血球の分解

古くなった赤血球のヘモグロビン(血色素)を分解し、鉄が作られます。鉄は、新しい赤血球の材料となり、胆汁のもとになるビリルビンも生成されます。骨髄で必要な赤血球をつくるための葉酸や、ビタミンB12を貯えておき、必要な時に送り出します。

※関連ブログ「肥満が招く肝臓病、脂肪肝」

<肝臓の役割>

生理検査アティテュード®からのメッセージ

超音波検査士が語る、大きな勘違い!

『肝機能障害』と数字で示されても症状無ければ大丈夫?!

肝機能が上昇している状態は、すでに黄色の信号が赤に変わっているようなものです。黄色の状態では、息切れをしながらずっと危険な状態で、頑張って走り続けているようなイメージです。さらに赤信号になるとよろよろとよろめきながら倒れるのを待っているような状態で、轢かれるのを待つような状態だと私はイメージします。

○肝臓は再生能力に富む臓器ですが...

肝臓は沈黙の臓器といわれるように、あまり自覚症状として感じることはありません。しかし「脂肪肝」と診断されたということは、脂肪がたまって肝臓の働きが悪くなっているということを示しています。

検査データの読む時に「正常範囲内=大丈夫」と読むのも危険なことがあるということです。手遅れになってしまう前に対処することが重要です。

○脂肪肝を認識することから、脂肪肝は『病気』です

脂肪肝を指摘されていながら認識されていない方、私はその人数の多さを危惧している一人です。

腹部エコーを行う前に、前回値が無い方には、腹部エコーの経験の有無をよくお聞きします。

- 超音波(特に腹部エコー)の経験の有無

- 今までの健診で指摘されている内容

- 今までの疾患など(大きな病歴)

- 今、気になっていること、受診時の身体状態 などなど

このようなことを簡単にヒアリングさせて戴いています。これらの質問に「何も言われていません」と言われる方に脂肪肝といわれたことは無いのかなぁと思うのです。ちゃんと指摘されているのにも関わらず、認識していないのです。脂肪肝も疾患だということを認識して欲しいと思います。まだ血液検査は正常だから大丈夫だとの認識でしょうか。

さらに、肝機能に現れているのにも関わらず認識されていない方もよくみうけられます。

脂肪肝から、慢性肝炎 ⇨ 肝硬変 ⇨ 肝がん への移行は、年月にすればとても長い期間となりますが、放置すると身体にはさまざまな影響が現れ、健康寿命にも大きく影響することになります。どこかで正常な状態を取り戻すことが大切だと私は思います。

ピンピンコロリが良いか?

ベッド上で身動き取れない状態が良いか?

この二者択一ではないでしょうか?

労働者は、健康健診を受けることが義務化されています。よく、健診で異常が見つかるのが怖いから受けたくない、そんなようなことを聞くことがあります。私でも結果を見るまでは落ち着かないことも多々あります。

でも、健診は大丈夫なことを確認するのではなく、どの状態に自分の身体があるのか?ということを「見える化する・数字化する」ための手段なのではないでしょうか。その時の身体の状態を知ることが出来るのです。状態を認識することが目的です。

前回値と比較し、変化が無ければ無いなりに、現状維持する努力が必要となります。その理由として意識してほしいことは、

人には寿命がある。誰でも歳を重ね、毎日老化している

毎年の経年変化は必ずあります。歳は平等に重ねていくものであり、産まれたその時から老化していく生物、寿命があります。人の細胞の増殖には限界があることが分かっています。

検査は、その一瞬の過去の状態に数字でしかない。そこにどのような意味を見出すのかは、自分自身です。

最後に

肝機能が正常でも、多くの脂肪肝の方がいらっしゃいます。

私は、実際のそのような症例を数多くを見てきています。

数字に現れたときには既に肝臓は、ギリギリで『HELP!』というサインを発している状態だということです。

※関連ブログ 寿命「漢方とアンチエイジング」

Pure Medical attitude

生理検査アティテュード® Junko Katayoshi

追記)FIB-4index

TVの番組中で紹介されていた「FIB-4index」は、以前受講した、市民公開講座でも紹介されていました。医療者用のサイトのようです。

今日のまとめ

- 脂肪肝とは、中性脂肪が幹細胞に30%以上蓄積された状態をいう

- アルコール以外の原因による脂肪肝を、非アルコール性脂肪肝という

- 脂肪肝を放置すると、肝硬変、肝がんという経過をとることもある

Pure Medical attitudeワーク

やってみるメンタルワーク

予定『コミュニケーションが苦手な人が参加するワーク』

4月21日(日)を予定しています

「自己開示」ワークもパーソナルセッションで

パーソナルセッション『心と身体のケアリング』

受けてみませんか?

トラウマに気づくこと

それは、年齢退行療法や前世療法でも現れることがあります。

ヒプノセラピーで自己開示をすることで、

自分の中になる凝り固まった価値観に気づくこともあります。

トラウマになっていることに向き合うことの大切さ

そのことを実体験として知っているからこそ前に進んで欲しい

Pure Medical attitudeのカウンセリングともコーチングとも受け取れる、自分の可能性を引き出す個人セッションです。

Pure Medical attitudeのカウンセリングともコーチングとも受け取れる、自分の可能性を引き出す個人セッションです。

じっくり、しっかりと寄り添いながら、新しい自分発見のケアリングとカウンセリングそして、「自分基準」を明確にしていくサポートをさせて戴きます。

「健診結果」の評価・対策もいたします。

年間サポートもぜひ、ご相談ください。

今回のブログに関するご感想をぜひお寄せください。

基本セッション時間通常90分を120分といたします。

※ブログや、セミナーに関する、ご意見・ご質問は、こちらからお気軽にどうぞ

みなさまのお声をぜひ、お寄せください!楽しみにしております!

今日の情報引用・関連サイト

- 非アルコール性脂肪性肝疾患 国立研究開発法人 国立国際医療センター

- 脂肪肝 厚生労働省 e-ヘルスネット

Pure Medical attitude 過去のブログ

関連ブログ

- 肝臓の話 脂肪肝 §1 脂肪肝を知るための肝機能 2018.4.16

- 肝臓の話 脂肪肝 §2 アルコールが原因の脂肪肝 2018.4.18

- 肝臓の話 脂肪肝 §3 非アルコール性の脂肪肝 2018.4.20

- 将来に影響する生活習慣病 §3 肥満が招く肝臓病、脂肪肝 2017.6.16

最近のブログ

- サバだけではない、アニサキス食中毒 2019.3.25

「依存症」2019.3.18~3.21

- ゲーム症(障害)は病気です 依存症その2 2019.3.21

- スマホを使っている?! 使われている?! 依存症その1 2019.3.18

- へこんだときに読んで欲しい ~Junchanのつぶやき~ 2019.3.14

- 「難聴の問題」大切な人の声、聞こえていますか? 2019.3.7

- 予防接種の必要性、ワクチンへの理解 2019.3.4

- 「緑内障」に注意!40歳になったら目の健康 2019.2.28

- 今、麻疹・はしかの感染報告が増加中です 2019.2.25

「心に潜むブラックな感情」2019.2.18

- §1 人の感情形成の再確認 2019.2.21

- §2 誰もが持つ 心の闇との対話 2018.2.18

「自己開示の効果」 2019.2.11~2.17

- §1 ストレスを抱え込む弊害 2019.2.11

- §2 心の窓を明けるとき 2019.2.17

- 風邪を知り予防しよう ~この時期の感染症~ 2019.2.7

「転ばぬ先の杖を作る」 2019.1.21~1.24

- §1 §1 転倒が高齢者にもたらすリスク 2019.1.21

- §2 健康寿命の延伸への転倒予防とは 2019.1.24

「記憶と目標」 2019.1.14~1.17

- §1 目標達成のための記憶の理解 2019.1.14

- §2 目標達成へつながる記憶の使い方 2019.1.17

- 臨床検査・臨床検査技師を知っていますか? 2019.1.10

- 2019年 スタート致しました! 2019.1.1

- クリスマスに自分に贈る自由な時間 2018.12.25

- 感謝を込めて「平成最後の年末」のごあいさつ 2018.12.31

厚労省から、『まだ増加しています』「風疹」とは?

- 今 話題の健康情報、感染急増中「風疹」を知ろう 2018.10.22

※ご意見・ご質問は、こちらからお気軽にどうぞ

みなさまのお声をぜひお聞かせください!お待ちしております!

Pure Medical attitude

生理検査アティテュード®

代表 かたよし純子 Junchan♪ ※自己紹介はこちらから

臨床検査技師/超音波検査士/健康管理士一般指導員/健康管理能力検定1級/介護予防運動指導員/米国NLP協会認定NLPトレーナー/臨床心理学 基礎エキスパート取得

今日も最後までありがとうございました。

☆アンコモンセラピー「ワンコイン¥500」読書会☆

セカンドバージョンも快調なスタートです!

ヒプノセラピーにご興味ある方、ご参加お待ちしております!

毎月、大崎ゲートシティ スターバックスコーヒーで開催!

米国の精神科医ミルトン・エリクソン博士は、発達障害だった?!

催眠療法の大家とされる、精神科医エリクソン博士は、変わった子どもと言われ、さまざまな感覚障害を持ち、読字障害、失読症ともいわれ、さらに色盲に音痴だとされています。そのエリクソン博士「ミルトン・エリクソンの戦略的手法」を紹介されているこの本の読書会です。心理療法にご興味ある方、ぜひ、ご参加お待ちしております。

4月は、22日(月)PM 19時~となります。イベントページは準備中です。